具体描述

编辑推荐

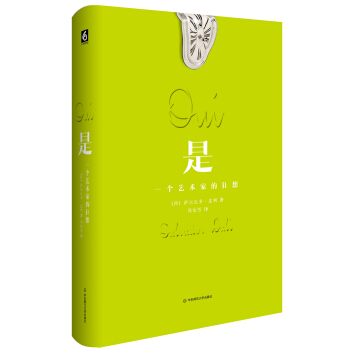

20世纪超现实主义绘画大师达利近50年间重要文章的汇编,展示了一个天才近乎疯狂古怪、不合常理的非凡才能和想象力。达利与毕加索、马蒂斯一起被誉为20世纪最有代表性的三位画家,他也写诗,写小说,写评论,写电影剧本,写戏剧。

达利的一生几乎实验了弗洛伊德所揭示的个人梦境与幻觉的处境——将个人因恐惧或谨慎而被压抑的内心赤裸裸地摊在阳光下,让这个世界看到了一个天才近乎疯狂古怪、不合常理的非凡才能和想象力。

达利用那双目空一切的眼睛,无时无刻不在忧郁地体察着这个世界。本书是他仅存的文字,这些谜语一般的文字是达利爱与恨、灵魂与肉体、现实与幻想、直观与变形之间搏斗的产物。

内容简介

《是:一个艺术家的狂想》汇集了达利近50年间尤其是1929年前所写的重要文章,分为两个部分:偏执狂-批评革命;科学大天使主义。每部分包含四十多篇短文,展现了达利对艺术、精神分析、政治、科学、性等问题的思考。达利的文字让我们看到这位千变万化的天才热情且出人意表的一面,从而可以更清楚地理解其作品。作者简介

萨尔瓦多·达利(Salvador Dali,1904—1989),西班牙著名画家,以其超现实主义作品而闻名。达利是一位具有非凡才能和想象力的艺术家,与毕加索、马蒂斯一起被认为是20世纪最有代表性的三位画家。周怡芳,1977年出生于台北市。巴黎第三大学英语研究所硕士。主要译著有《陌生人日记》(华东师范大学出版社,2005年)、《背影》(华东师范大学出版社,2006年,合译)等。

目录

前言/(罗伯特·德夏耐) / 001偏执狂—批评革命 / 001

圣塞巴斯蒂安 / 003

偶思 / 011

费德列科·加西亚·罗卡 / 012

摄影:灵魂的纯创造 / 014

我的秋季沙龙展 / 017

时事:靠左靠右 / 019

两篇短文 / 022

艺术电影,反艺术之线 / 025

绘画的新界限 / 029

诗 / 041

标准化使用的诗 / 042

反艺术宣言 / 045

为司特切斯会议而写 / 049

胡安·米罗 / 051

小玩意之诗 / 053

被葡萄追赶的鱼 / 054

秋季沙龙展上的发言 / 057

现实与超现实 / 059

我否认了,也许? / 064

摄影的见证 / 066

阳光之中 / 068

回顾反艺术潮流 / 070

在那刻 / 073

……永远,超越音乐,哈里·兰登 / 075

一之六号 / 076

手指的解放 / 077

一个年轻男子…… / 080

路易·布鲁埃尔 / 082

一根羽毛 / 085

纪录:巴黎1929(一) / 088

纪录:巴黎1929(二) / 091

纪录:巴黎1929(三) / 093

纪录:巴黎1929(四) / 097

纪录:巴黎1929(五) / 100

纪录:巴黎1929(六) / 102

安达卢之犬 / 104

超现实主义的道德处境 / 106

腐烂的驴子 / 110

伟大的手淫者 / 114

尤其是,装饰艺术 / 130

超现实物体 / 131

白日梦 / 135

心理环境变形物体 / 147

科学大天使主义 / 153

从超现实主义视角对偏执现象机制的全面重新思考 / 155

给安德烈·布勒东的信 / 161

现代风格建筑的惊人且可食之美 / 166

狂喜的现象 / 172

性感幻觉的新色彩 / 173

1934年夏季最流行的知识激荡 / 178

纽约记者吹风会 / 181

“生物物体”的空气动力式出现 / 182

一张照片非欧几里得式的心理学 / 186

非理性的征服 / 190

毕加索的拖鞋 / 202

萨尔瓦多·达利很荣幸…… / 207

向物体致敬! / 209

穿孔的小手册,平装 / 213

拉斐尔前派女神的光谱超现实主义 / 214

柔软结构中毛发形态学第一定律 / 219

那喀索斯的变形 / 221

达利,达利! / 228

想象的独立宣言和疯狂的人权宣言 / 230

萨尔瓦多·达利最新丑闻 / 234

全面战争的全面伪装 / 239

毕加索与我 / 244

极端之魔术 / 250

从现象学看偏执狂—批评手法的表述 / 252

反物质宣言 / 261

被裸体迅速穿过的国王与王后 / 262

价格公道(伦勃朗是否瞎了?) / 266

为什么要攻击《蒙娜丽莎》 / 268

历史和绘画史简述 / 270

向梅索尼埃致敬 / 275

我的文化革命 / 286

德·库宁30亿周年纪念 / 289

高迪的视野 / 292

季马的圆柱形君主政体 / 297

镇压自由之赞同 / 299

基因的帝国主义之不朽 / 300

马拉美的置物柜之十四行诗 / 303

有什么新消息啊?委拉斯凯兹 / 305

T / 308

厄瑞卡 / 310

花环与鸟巢之律法 / 311

精彩书摘

在这次增补版发行之际,不能遗忘8年前首版《是》中的那篇前言。新版仍遵循首版的宗旨,除了几篇是达利后来才写的,其余全都是在其超现实主义时期所写的重要文章。正因为这样,本书才让我们得以一探达利之偏执狂批评手法的发源与运用,这种手法是达利于1929年来到巴黎,并加入超现实团体后不久出现的。今天,这些横跨五十个年头的,尤其在1929年前写的重要文章结集出版了,这是首次将达利作品的常理昭显出来。而背后的机制,即偏执狂批评手法,其运作早于达利的自觉,更早在他通过两篇概论文章《非理性的胜利》、《以超现实主义视角对偏执现象机制的全面重新思考》来阐释和发明这个名称之前。

偏执狂批评手法之实行,像拉康一样,达利尽管在方向上与之大相径庭,但仍遵循着心理分析的方式,将这种手法提升到文明问题的层面。

这个终极诉求应该就是达利作品及思想的重点。当他将希腊古典雕塑解释为“淫荡的数学”时,艺术史家还看不出来他其实一语中的。当他在一根现代柱式脚边写上:“这根柱子底部的柔软,好像在对我们说:‘来吃我呀!’”;或者,当他将自己的分析对象置于从拉斐尔前派到高迪时期的艺术家时,他就替美学由此开启了前所未有的新视野。

在本书的每一页上,达利任由他那些狂妄的神话肆意蔓延。为什么说法国南部的城市佩皮尼昂才是世界的中心?因为那里只有地中海文化,而且如果在地质史上,西北部的比斯开湾不能保存下来的话,就没有所谓的地中海了。达利是位天才,但达利又是谁呢? “我常常有这样的疑问,不知道自己何时伪装,何时真实。” 那他对嘉菈呢? “我爱她更甚于自己的母亲、自己的父亲,更甚于毕加索,甚至更甚于金钱。”

很多年来,萨尔瓦多·达利不停这样热切地诉说: “绘画是我思想冰山上可见的那一面。” 皮埃尔·鲁梅盖尔博士对达利这些鲜为人知或从未出版的文章有自己的看法: “达利吗?他在心理层面是个不折不扣的运动员。” 达利写诗,写小说,写评论,写电影剧本,也写戏剧,今天终于一起出版了。

在每个人的内心深处总有一些阴影,因为恐惧或谨慎而被压抑着,而达利却将之摊在阳光下。这是他特殊的存在方式,我们可以在接下来的文字中一窥究竟。

这些断简残篇曾由“艺术之友”出版社在巴塞罗那、马德里及巴黎出版过,收录在《超现实主义的革命精神》、《牛头怪》中,或以单行本出版,这些书在今天几乎都已经失传了,而文章却在达利作品中显得越来越重要。他的文字展现出这位千变万化的天才热情且出人意表的一面,让我们可以更清楚地理解其作品。在这个变化万千、发现无数的世纪中,达利堪称是最伟大的艺术家,因为唯有他能如此全心全意将体内每一个细胞都投身其中。

罗伯特·德夏耐

前言/序言

用户评价

这本书的节奏感极强,但这种节奏并非建立在情节的快慢之上,而是通过对“声音”的精准控制达成的。整本书给我最大的震撼是,它成功地将“寂静”书写成了一种具有重量和色彩的实体。在某些章节,文字的密度高得令人窒息,仿佛成千上万个未说出口的词语挤压在一起,形成一片密不透风的声场;而在另一些篇幅极短的过渡页,却只留下几个孤立的、仿佛被放大后的环境音——比如时钟“咔嗒”一声的摆动,或是远方火车低沉的汽笛。这种对听觉想象力的调动,使得阅读过程仿佛置身于一个精心设计的声学空间内。它挑战了我对文学表达边界的认知,原来文字不仅可以描绘景象和心绪,还可以如此真实地模拟出听觉环境的细微差别。我常常在阅读时不由自主地屏住呼吸,生怕自己发出的任何微小声响,都会破坏掉作者构建的那个脆弱而精准的听觉幻境。

评分老实说,这本书的阅读体验是极其“反直觉”的。我本以为会沉浸在一个连贯的故事线中,结果却像是在一个巨大的、未被命名的博物馆里游荡,每一页都是一个独立的作品,它们之间没有明显的逻辑箭头,却通过一种无法言说的“氛围共鸣”联系在一起。叙事结构是破碎的,但这种破碎感恰恰是作者的高明之处,它模仿了人类记忆的随机性和碎片化。有那么几段,我不得不停下来,合上书,抬头望向天花板,试图在脑海中重构作者刚刚抛下的那几组意象——那些关于时间凝固和空间扭曲的描述,读起来简直像是某种迷幻药剂的副作用。它需要的不是你的理解力,而是你的“共情力”与“容忍度”。如果你期待清晰的因果报应和明确的主题总结,那你一定会感到挫败。但如果你愿意卸下所有期待,让文字带着你漂浮,那它就会把你带到一个无人抵达的心灵高地,那里只有纯粹的感觉和无形的振动。对我而言,这是一次对阅读习惯的颠覆,也是一次值得称赞的冒险。

评分这本册子,与其说是阅读材料,不如说更像是一份精心编制的“情绪清单”。我注意到,作者似乎对手稿的“物质性”有着近乎偏执的迷恋。纸张的纹理、油墨的厚度,甚至装订线的细微凸起,都被赋予了某种象征意义。读到某个关于“失重感”的段落时,我几乎能从指尖感受到纸页边缘的粗糙。这种对载体的关注,让我开始反思我们对信息消费的态度——我们是否总是急于吞噬内容,而忽略了内容被承载的方式?书中的语言风格异常冷峻,像是一口深井,每句话都向下探去,拒绝任何表面的浮华。它毫不留情地揭示了现代社会中人与人之间那层薄薄的、却又坚不可摧的隔膜。它没有提供答案,甚至没有提出明确的问题,它只是提供了一种“在场”的证明——证明了在每一个被高速遗忘的瞬间,某种深刻的体验是真实发生过的。我猜想,作者可能根本就不关心读者是否“读懂”了,他更在乎的是读者是否“感受”到了那种被剖析的锋利。

评分这本新近读到的作品,着实让我体验了一把心神俱颤的阅读之旅。它并非那种情节跌宕起伏、扣人心弦的小说,反倒是像一坛陈年的老酒,初闻平淡无奇,细品之下,那股醇厚的韵味才缓缓渗入五脏六腑。作者的笔触如同精雕细琢的工匠,对每一个细微的场景、每一个转瞬即逝的情绪,都进行了近乎苛刻的打磨。我尤其欣赏其中对于“光影”的描绘,那简直是一种视觉的盛宴。文字不是单纯的记录,而是光线本身的延伸,它们时而锐利如刀,割裂沉寂的空气;时而又温柔如纱,轻抚过人物内心最隐秘的角落。整个阅读过程更像是一场漫长的冥想,迫使我放慢呼吸,去捕捉那些平日里被高速生活忽略掉的、稍纵即逝的“存在感”。它探讨的议题深邃而宏大,却又巧妙地包裹在日常琐碎的叙事之下,像是在提醒我们,最深刻的哲学思辨,往往就隐藏在我们不屑一顾的窗台上的灰尘里。读完后,我感觉自己的感官被重新校准了,看世界的角度仿佛经历了一次微妙的、但却是根本性的偏移。

评分这是一部关于“等待”的史诗。它没有宏大的战争场面,没有惊天动地的爱情故事,通篇弥漫着一种近乎永恒的、不动声色的“停滞感”。角色们似乎总是在等待某件事情的发生,但那个“某件事”从不真正到来,或者说,他们等待的本身就是事件本身。这种对时间流逝的非线性处理,非常考验读者的耐心,但一旦你适应了这种缓慢的、甚至有些凝滞的语速,你就会发现其中蕴含的巨大能量。作者对“期待”和“失落”这两种人类基本情绪的解剖,达到了令人发指的细致程度。每一个微小的希望苗头,如何被小心翼翼地呵护,又是如何因为一个无关紧要的外部因素而瞬间枯萎,都被描绘得淋漓尽致。读完后,我感觉自己仿佛度过了一段漫长的人生,充满了未竟的遗憾和无处安放的思绪,却又有一种奇怪的宁静感,仿佛所有的喧嚣都被这漫长的等待给磨平了棱角。

评分在本书的每一页上,达利任由他那些狂妄的神话肆意蔓延。为什么说法国南部的城市佩皮尼昂才是世界的中心?因为那里只有地中海文化,而且如果在地质史上,西北部的比斯开湾不能保存下来的话,就没有所谓的地中海了。达利是位天才,但达利又是谁呢? “我常常有这样的疑问,不知道自己何时伪装,何时真实。” 那他对嘉菈呢? “我爱她更甚于自己的母亲、自己的父亲,更甚于毕加索,甚至更甚于金钱。”

评分印刷质量太差了,我以为买到盗版了!!!

评分嗯……

评分好书

评分好书

评分好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评

评分京东物流迅速,包装完好,好评。

评分经典,收藏慢慢看。。。。

评分很多年来,萨尔瓦多·达利不停这样热切地诉说: “绘画是我思想冰山上可见的那一面。” 皮埃尔·鲁梅盖尔博士对达利这些鲜为人知或从未出版的文章有自己的看法: “达利吗?他在心理层面是个不折不扣的运动员。” 达利写诗,写小说,写评论,写电影剧本,也写戏剧,今天终于一起出版了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有