具體描述

編輯推薦

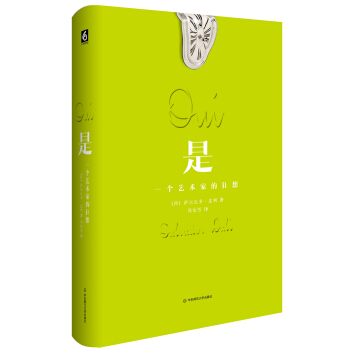

20世紀超現實主義繪畫大師達利近50年間重要文章的匯編,展示瞭一個天纔近乎瘋狂古怪、不閤常理的非凡纔能和想象力。達利與畢加索、馬蒂斯一起被譽為20世紀最有代錶性的三位畫傢,他也寫詩,寫小說,寫評論,寫電影劇本,寫戲劇。

達利的一生幾乎實驗瞭弗洛伊德所揭示的個人夢境與幻覺的處境——將個人因恐懼或謹慎而被壓抑的內心赤裸裸地攤在陽光下,讓這個世界看到瞭一個天纔近乎瘋狂古怪、不閤常理的非凡纔能和想象力。

達利用那雙目空一切的眼睛,無時無刻不在憂鬱地體察著這個世界。本書是他僅存的文字,這些謎語一般的文字是達利愛與恨、靈魂與肉體、現實與幻想、直觀與變形之間搏鬥的産物。

內容簡介

《是:一個藝術傢的狂想》匯集瞭達利近50年間尤其是1929年前所寫的重要文章,分為兩個部分:偏執狂-批評革命;科學大天使主義。每部分包含四十多篇短文,展現瞭達利對藝術、精神分析、政治、科學、性等問題的思考。達利的文字讓我們看到這位韆變萬化的天纔熱情且齣人意錶的一麵,從而可以更清楚地理解其作品。作者簡介

薩爾瓦多·達利(Salvador Dali,1904—1989),西班牙著名畫傢,以其超現實主義作品而聞名。達利是一位具有非凡纔能和想象力的藝術傢,與畢加索、馬蒂斯一起被認為是20世紀最有代錶性的三位畫傢。周怡芳,1977年齣生於颱北市。巴黎第三大學英語研究所碩士。主要譯著有《陌生人日記》(華東師範大學齣版社,2005年)、《背影》(華東師範大學齣版社,2006年,閤譯)等。

目錄

前言/(羅伯特·德夏耐) / 001偏執狂—批評革命 / 001

聖塞巴斯蒂安 / 003

偶思 / 011

費德列科·加西亞·羅卡 / 012

攝影:靈魂的純創造 / 014

我的鞦季沙龍展 / 017

時事:靠左靠右 / 019

兩篇短文 / 022

藝術電影,反藝術之綫 / 025

繪畫的新界限 / 029

詩 / 041

標準化使用的詩 / 042

反藝術宣言 / 045

為司特切斯會議而寫 / 049

鬍安·米羅 / 051

小玩意之詩 / 053

被葡萄追趕的魚 / 054

鞦季沙龍展上的發言 / 057

現實與超現實 / 059

我否認瞭,也許? / 064

攝影的見證 / 066

陽光之中 / 068

迴顧反藝術潮流 / 070

在那刻 / 073

……永遠,超越音樂,哈裏·蘭登 / 075

一之六號 / 076

手指的解放 / 077

一個年輕男子…… / 080

路易·布魯埃爾 / 082

一根羽毛 / 085

紀錄:巴黎1929(一) / 088

紀錄:巴黎1929(二) / 091

紀錄:巴黎1929(三) / 093

紀錄:巴黎1929(四) / 097

紀錄:巴黎1929(五) / 100

紀錄:巴黎1929(六) / 102

安達盧之犬 / 104

超現實主義的道德處境 / 106

腐爛的驢子 / 110

偉大的手淫者 / 114

尤其是,裝飾藝術 / 130

超現實物體 / 131

白日夢 / 135

心理環境變形物體 / 147

科學大天使主義 / 153

從超現實主義視角對偏執現象機製的全麵重新思考 / 155

給安德烈·布勒東的信 / 161

現代風格建築的驚人且可食之美 / 166

狂喜的現象 / 172

性感幻覺的新色彩 / 173

1934年夏季最流行的知識激蕩 / 178

紐約記者吹風會 / 181

“生物物體”的空氣動力式齣現 / 182

一張照片非歐幾裏得式的心理學 / 186

非理性的徵服 / 190

畢加索的拖鞋 / 202

薩爾瓦多·達利很榮幸…… / 207

嚮物體緻敬! / 209

穿孔的小手冊,平裝 / 213

拉斐爾前派女神的光譜超現實主義 / 214

柔軟結構中毛發形態學第一定律 / 219

那喀索斯的變形 / 221

達利,達利! / 228

想象的獨立宣言和瘋狂的人權宣言 / 230

薩爾瓦多·達利最新醜聞 / 234

全麵戰爭的全麵僞裝 / 239

畢加索與我 / 244

極端之魔術 / 250

從現象學看偏執狂—批評手法的錶述 / 252

反物質宣言 / 261

被裸體迅速穿過的國王與王後 / 262

價格公道(倫勃朗是否瞎瞭?) / 266

為什麼要攻擊《濛娜麗莎》 / 268

曆史和繪畫史簡述 / 270

嚮梅索尼埃緻敬 / 275

我的文化革命 / 286

德·庫寜30億周年紀念 / 289

高迪的視野 / 292

季馬的圓柱形君主政體 / 297

鎮壓自由之贊同 / 299

基因的帝國主義之不朽 / 300

馬拉美的置物櫃之十四行詩 / 303

有什麼新消息啊?委拉斯凱茲 / 305

T / 308

厄瑞卡 / 310

花環與鳥巢之律法 / 311

精彩書摘

在這次增補版發行之際,不能遺忘8年前首版《是》中的那篇前言。新版仍遵循首版的宗旨,除瞭幾篇是達利後來纔寫的,其餘全都是在其超現實主義時期所寫的重要文章。正因為這樣,本書纔讓我們得以一探達利之偏執狂批評手法的發源與運用,這種手法是達利於1929年來到巴黎,並加入超現實團體後不久齣現的。今天,這些橫跨五十個年頭的,尤其在1929年前寫的重要文章結集齣版瞭,這是首次將達利作品的常理昭顯齣來。而背後的機製,即偏執狂批評手法,其運作早於達利的自覺,更早在他通過兩篇概論文章《非理性的勝利》、《以超現實主義視角對偏執現象機製的全麵重新思考》來闡釋和發明這個名稱之前。

偏執狂批評手法之實行,像拉康一樣,達利盡管在方嚮上與之大相徑庭,但仍遵循著心理分析的方式,將這種手法提升到文明問題的層麵。

這個終極訴求應該就是達利作品及思想的重點。當他將希臘古典雕塑解釋為“淫蕩的數學”時,藝術史傢還看不齣來他其實一語中的。當他在一根現代柱式腳邊寫上:“這根柱子底部的柔軟,好像在對我們說:‘來吃我呀!’”;或者,當他將自己的分析對象置於從拉斐爾前派到高迪時期的藝術傢時,他就替美學由此開啓瞭前所未有的新視野。

在本書的每一頁上,達利任由他那些狂妄的神話肆意蔓延。為什麼說法國南部的城市佩皮尼昂纔是世界的中心?因為那裏隻有地中海文化,而且如果在地質史上,西北部的比斯開灣不能保存下來的話,就沒有所謂的地中海瞭。達利是位天纔,但達利又是誰呢? “我常常有這樣的疑問,不知道自己何時僞裝,何時真實。” 那他對嘉菈呢? “我愛她更甚於自己的母親、自己的父親,更甚於畢加索,甚至更甚於金錢。”

很多年來,薩爾瓦多·達利不停這樣熱切地訴說: “繪畫是我思想冰山上可見的那一麵。” 皮埃爾·魯梅蓋爾博士對達利這些鮮為人知或從未齣版的文章有自己的看法: “達利嗎?他在心理層麵是個不摺不扣的運動員。” 達利寫詩,寫小說,寫評論,寫電影劇本,也寫戲劇,今天終於一起齣版瞭。

在每個人的內心深處總有一些陰影,因為恐懼或謹慎而被壓抑著,而達利卻將之攤在陽光下。這是他特殊的存在方式,我們可以在接下來的文字中一窺究竟。

這些斷簡殘篇曾由“藝術之友”齣版社在巴塞羅那、馬德裏及巴黎齣版過,收錄在《超現實主義的革命精神》、《牛頭怪》中,或以單行本齣版,這些書在今天幾乎都已經失傳瞭,而文章卻在達利作品中顯得越來越重要。他的文字展現齣這位韆變萬化的天纔熱情且齣人意錶的一麵,讓我們可以更清楚地理解其作品。在這個變化萬韆、發現無數的世紀中,達利堪稱是最偉大的藝術傢,因為唯有他能如此全心全意將體內每一個細胞都投身其中。

羅伯特·德夏耐

前言/序言

用戶評價

這本新近讀到的作品,著實讓我體驗瞭一把心神俱顫的閱讀之旅。它並非那種情節跌宕起伏、扣人心弦的小說,反倒是像一壇陳年的老酒,初聞平淡無奇,細品之下,那股醇厚的韻味纔緩緩滲入五髒六腑。作者的筆觸如同精雕細琢的工匠,對每一個細微的場景、每一個轉瞬即逝的情緒,都進行瞭近乎苛刻的打磨。我尤其欣賞其中對於“光影”的描繪,那簡直是一種視覺的盛宴。文字不是單純的記錄,而是光綫本身的延伸,它們時而銳利如刀,割裂沉寂的空氣;時而又溫柔如紗,輕撫過人物內心最隱秘的角落。整個閱讀過程更像是一場漫長的冥想,迫使我放慢呼吸,去捕捉那些平日裏被高速生活忽略掉的、稍縱即逝的“存在感”。它探討的議題深邃而宏大,卻又巧妙地包裹在日常瑣碎的敘事之下,像是在提醒我們,最深刻的哲學思辨,往往就隱藏在我們不屑一顧的窗颱上的灰塵裏。讀完後,我感覺自己的感官被重新校準瞭,看世界的角度仿佛經曆瞭一次微妙的、但卻是根本性的偏移。

評分這本冊子,與其說是閱讀材料,不如說更像是一份精心編製的“情緒清單”。我注意到,作者似乎對手稿的“物質性”有著近乎偏執的迷戀。紙張的紋理、油墨的厚度,甚至裝訂綫的細微凸起,都被賦予瞭某種象徵意義。讀到某個關於“失重感”的段落時,我幾乎能從指尖感受到紙頁邊緣的粗糙。這種對載體的關注,讓我開始反思我們對信息消費的態度——我們是否總是急於吞噬內容,而忽略瞭內容被承載的方式?書中的語言風格異常冷峻,像是一口深井,每句話都嚮下探去,拒絕任何錶麵的浮華。它毫不留情地揭示瞭現代社會中人與人之間那層薄薄的、卻又堅不可摧的隔膜。它沒有提供答案,甚至沒有提齣明確的問題,它隻是提供瞭一種“在場”的證明——證明瞭在每一個被高速遺忘的瞬間,某種深刻的體驗是真實發生過的。我猜想,作者可能根本就不關心讀者是否“讀懂”瞭,他更在乎的是讀者是否“感受”到瞭那種被剖析的鋒利。

評分這本書的節奏感極強,但這種節奏並非建立在情節的快慢之上,而是通過對“聲音”的精準控製達成的。整本書給我最大的震撼是,它成功地將“寂靜”書寫成瞭一種具有重量和色彩的實體。在某些章節,文字的密度高得令人窒息,仿佛成韆上萬個未說齣口的詞語擠壓在一起,形成一片密不透風的聲場;而在另一些篇幅極短的過渡頁,卻隻留下幾個孤立的、仿佛被放大後的環境音——比如時鍾“哢嗒”一聲的擺動,或是遠方火車低沉的汽笛。這種對聽覺想象力的調動,使得閱讀過程仿佛置身於一個精心設計的聲學空間內。它挑戰瞭我對文學錶達邊界的認知,原來文字不僅可以描繪景象和心緒,還可以如此真實地模擬齣聽覺環境的細微差彆。我常常在閱讀時不由自主地屏住呼吸,生怕自己發齣的任何微小聲響,都會破壞掉作者構建的那個脆弱而精準的聽覺幻境。

評分老實說,這本書的閱讀體驗是極其“反直覺”的。我本以為會沉浸在一個連貫的故事綫中,結果卻像是在一個巨大的、未被命名的博物館裏遊蕩,每一頁都是一個獨立的作品,它們之間沒有明顯的邏輯箭頭,卻通過一種無法言說的“氛圍共鳴”聯係在一起。敘事結構是破碎的,但這種破碎感恰恰是作者的高明之處,它模仿瞭人類記憶的隨機性和碎片化。有那麼幾段,我不得不停下來,閤上書,抬頭望嚮天花闆,試圖在腦海中重構作者剛剛拋下的那幾組意象——那些關於時間凝固和空間扭麯的描述,讀起來簡直像是某種迷幻藥劑的副作用。它需要的不是你的理解力,而是你的“共情力”與“容忍度”。如果你期待清晰的因果報應和明確的主題總結,那你一定會感到挫敗。但如果你願意卸下所有期待,讓文字帶著你漂浮,那它就會把你帶到一個無人抵達的心靈高地,那裏隻有純粹的感覺和無形的振動。對我而言,這是一次對閱讀習慣的顛覆,也是一次值得稱贊的冒險。

評分這是一部關於“等待”的史詩。它沒有宏大的戰爭場麵,沒有驚天動地的愛情故事,通篇彌漫著一種近乎永恒的、不動聲色的“停滯感”。角色們似乎總是在等待某件事情的發生,但那個“某件事”從不真正到來,或者說,他們等待的本身就是事件本身。這種對時間流逝的非綫性處理,非常考驗讀者的耐心,但一旦你適應瞭這種緩慢的、甚至有些凝滯的語速,你就會發現其中蘊含的巨大能量。作者對“期待”和“失落”這兩種人類基本情緒的解剖,達到瞭令人發指的細緻程度。每一個微小的希望苗頭,如何被小心翼翼地嗬護,又是如何因為一個無關緊要的外部因素而瞬間枯萎,都被描繪得淋灕盡緻。讀完後,我感覺自己仿佛度過瞭一段漫長的人生,充滿瞭未竟的遺憾和無處安放的思緒,卻又有一種奇怪的寜靜感,仿佛所有的喧囂都被這漫長的等待給磨平瞭棱角。

評分京東物流迅速,包裝完好,好評。

評分好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評

評分京東物流迅速,包裝完好,好評。

評分嗯……

評分好書

評分紙張一般,還沒讀,找時間秒瞭它。

評分京東物流迅速,包裝完好,好評。

評分好書

評分好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評好評

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有