具体描述

基本信息

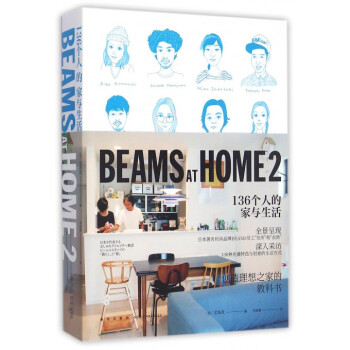

- 商品名称:136个人的家与生活

- 作者:编者:(日)宝岛社|译者:郑晓蕾

- 定价:128

- 出版社:新星

- ISBN号:9787513323192

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2016-10-01

- 印刷时间:2016-10-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:469

- 字数:85千字

编辑推荐语

《136个人的家与生活》由宝岛社编。58个家庭的居所全景、细节和PRIVATE WARDROBE! 78个人的FAVORITE THINGS! 不是冷冰冰的商场样板间, 也不是毫无烟火气的设计师图纸, 这里是时尚从业者真实生活的场所。 将时尚元素与户主个性不着痕迹地融入居住环境, 生活就是要让自己的心爱之物环绕左右!

内容提要

“家”有多少种可能的模样? 众人一起DIY的合租屋、闻得到大海气息的公寓 、绿植环绕的私人小院、闹市区低调的古民宅; 独居之家、二人之家、三口之家、四世同堂之家 ; 美式街头风、北欧风、和风、混搭风; 有人拥有占满一整面墙的鞋柜,有人把自己家打 造成了唱片屋, 有人对形态各异的招财猫怀有“执念”,有人则 收集各种展现女性曲线美的物品…… 136个人有136种充满创意的家居风格与生活方式 。

宝岛社xynar 《136个人的家与生活》采访了日 本**时尚品牌BEAMS的136名员工,通过他们关于居 家布置、衣饰收藏等问题的回答和900余张真实图片 的呈现,为你提出各种“家”的可能。

目录

日下拓哉

小谷野梦衣

德长敬一郎

宇田川麻衣子

宫本雅章

井上真由美

芝木纱代

西尾健作

上山惠司

堀越贺宽

南云浩二郎

水上路美

岛田华衣

城所众平

大森宪一

近藤洋司

本间征东

吉川基希吉川俊子

泽田理沙

木村昌二

玖兰心(音译)

江口裕

柴崎智典

长塬淳长琢理纱

犬饲洋平

黑田彩乃

太田浩之

小岛蓝

伊藤雄一郎伊藤裕子

恩田亮平

洼浩志

佐藤嘉纪佐藤奈美

普安琼普·萨普莫(音译)

菊地优里

权藤良子

关根阳介

足立章纺

村田律己

马场知佐

井户健介

山下裕亮

松井圭太郎

高桥一成

中田慎介中田顺i子

吴杰(音译)

菊地延

坂口响子

德重雪奈

斋藤辰德斋藤麻有

川岛康史

狩野崇

远藤惠司

MY FAVORITE THINGS

用户评价

第二段 说实话,我一开始抱着一种比较审慎的态度来看待这本书的,毕竟市面上太多关于“生活美学”的读物,大多流于表面,堆砌着漂亮的辞藻和不切实际的想象。然而,这本书的独特之处在于它的“重量感”——那种沉甸甸的真实。它避开了过度美化的陷阱,坦诚地展现了生活中的不完美和恰到好处的瑕疵。比如,那些因为时间久远而略显斑驳的家具,那些不总是井井有条的角落,正是这些“不完美”,才构筑了一种令人安心的、有历史感的氛围。我尤其欣赏作者在叙述人与人之间互动时的那种克制与留白。没有大段的内心独白或戏剧性的冲突,只是寥寥数语,却把那种默契、理解或者偶尔的疏离感描摹得入木三分。这种“少即是多”的叙事策略,反而给了读者巨大的想象空间,让我们得以在文字的缝隙中填补自己的情感体验。它让我重新审视了“家”的定义,它不仅仅是钢筋水泥的结构,更是一种由共同记忆和无声理解所编织的情感网络。读完后,我立刻冲进厨房,想亲手做点什么来留住此刻的宁静。

评分第一段 这本书简直是一剂精神良药,每次翻开,都能感受到一股暖流涌上心头。它没有宏大的叙事,也没有惊心动魄的情节,就是那种最朴素、最真实的日常点滴,却有着直击人心的力量。作者的笔触细腻得像是在描摹一幅工笔画,每一个角落都充满了生活的气息。我特别喜欢其中对光影和气味的捕捉,比如清晨第一缕阳光穿过窗棂洒在木地板上的那种斑驳感,或是雨后泥土混合着青草的湿润味道,都让人身临其境,仿佛自己也置身于那个温馨的场景之中。读着读着,我常常会停下来,陷入对自身生活的沉思:我们到底在追求什么?真正的幸福是不是就藏在这些不经意的瞬间里?这本书没有给我标准答案,但它提供了一种观察世界的全新视角,让我开始更加珍视那些曾经被我忽略的、琐碎却又无比珍贵的生活细节。它不是一本教人如何“过好生活”的说教书,而是一面镜子,映照出我们内心深处对安宁与连接的渴望。文字的韵律感极佳,读起来就像是听着一首舒缓的民谣,每一个音符都恰到好处,让人心绪平静。

评分第三段 这本书的结构非常松散,更像是一本精心编排的、带着作者个人印记的日记集锦,但这恰恰是它的魅力所在。它没有线性的时间推进,而是像散落的珍珠,随意拾起一颗,都能折射出不一样的光芒。这种非线性的叙事方式,非常贴合我们日常思维跳跃的状态。我喜欢它对各种物件的执着描写,不仅仅是描述物品本身,更是挖掘它们背后承载的故事。比如,一把用了几十年的旧椅子,它不仅仅是供人休息的工具,更是见证了无数次家庭会议、深夜阅读和孩子成长的沉默伙伴。作者的观察力简直是神级的,她能从最微不足道的日常用品中,提炼出深刻的人生哲学。我发现,自从读了这本书,我走路的步伐似乎都慢了下来,我会不由自主地去留意街道两旁老房子窗台上的小盆栽,或是邻居晾晒衣物时衣物间透出的光线。这本书成功地完成了一次“慢速重启”的功能,将我从高速运转的现代生活中暂时抽离出来,重新校准了我的感官系统。我必须承认,这本书的阅读体验是具有沉浸感的,我感觉自己像一个安静的、不被打扰的访客,在文字的引路下,探索着一个充满温情和秩序感的私人世界。

评分第五段 这本书的语言风格有一种独特的“内敛的张力”。它几乎没有使用任何夸张的词汇,情感的表达都是通过精确的场景构建和细节的堆叠来实现的。我读到某个关于厨房的小段落时,那种专注于食物准备过程的平静感,简直是治愈系的极致。作者描绘了揉面团时指尖与面粉的触感,黄油在锅中融化时发出的轻微“滋滋”声,以及等待食物成熟时,那种带着期待却又不得不保持耐性的心境。这些细微的感知被放大,构建出一种强烈的“在场感”。对我而言,这本书的价值在于它重新确立了“专注力”在生活中的地位。在充斥着碎片信息和多任务处理的当下,这本书倡导的是对单一任务的全身心投入,无论是烹饪、阅读还是仅仅是静坐冥想。它成功地将“日常琐事”提升到了一种近乎于冥想的仪式高度。我感觉作者似乎并不想成为一个“生活导师”,她更像是一个热情的、真诚的朋友,在你耳边低语,分享她是如何与这个世界达成和解的。这本书,与其说是关于如何生活,不如说是关于如何“有意识地存在”——一种更加丰满、更少遗憾的存在方式。

评分第四段 与其他强调效率和极简主义的生活指南截然不同,这本书所展现的“生活”更偏向于一种丰盈和包容的状态。它不鼓励扔掉一切,而是鼓励我们有意识地去选择和保留那些真正有意义的东西。我欣赏作者对于“累积”的尊重。生活本就是不断叠加的过程,痕迹、旧物、回忆,它们共同构成了我们身份的厚度。书中对于不同季节更迭时,室内环境如何随之微妙变化的处理,尤其令人称道。夏日午后慵懒的、带着尘埃颗粒感的空气,与冬日壁炉旁那种干燥而温暖的木质香气,被对比描绘得淋漓尽致。这让我意识到,真正的“家”是与自然节律紧密相连的,它不是一个恒温的真空室,而是一个会呼吸、会随着时间推移而变幻的有机体。对于那些在城市中感到迷失的读者来说,这本书提供了一种锚点,它提醒我们,无论外界如何喧嚣,总有一个可以回归、可以沉淀情绪的内心空间,而这个空间正是由我们日常的、有温度的选择所构建起来的。读完此书,我开始认真整理我的旧照片,而不是急着去购买新的“生活升级包”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有