具體描述

編輯推薦

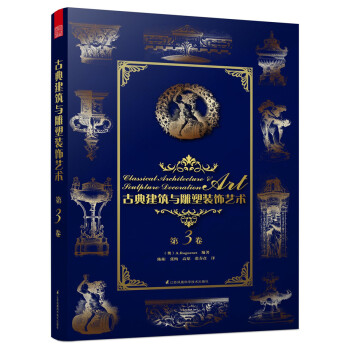

古典藝術分門彆類,但卻皆閃耀著人類智慧的光芒。其中建築與雕塑這兩個重要的分支在人類文明的發展曆史中,相互輝映,緊密聯係。在不同的政治、宗教、地域以及文化的影響下,構成瞭世界文明藝術中獨特而耀眼的篇章。古典建築與雕塑最早追溯到尼羅河畔的建築浮雕,從古埃及到古希臘,再到法國路易王朝,以及整個歐洲文藝復興時期,其藝術的魅力不僅影響瞭十幾個世紀人們的審美修為,其實用價值更是深入到整個歐亞大陸的街頭巷陌——屋簷、壁飾、外牆建築以及室內裝飾。直至今日,這些古典的建築與雕塑也對現代人的生活和藝術水平起著不可磨滅的影響。現代的很多種藝術形式,包括繪畫、雕塑以及建築和室內裝飾無不受到古典風格與流派的影響,在此基礎上纔得到發展和延伸。古代建築大師和雕塑傢的作品是人類文明發展曆史上無價的瑰寶。

內容簡介

本套匯編叢書《古典建築與雕塑裝飾藝術》是歐洲建築師及雕塑傢Raguenet曆經長達十多年的時間遊曆歐洲等多個國傢和地區,精心挑選並編纂的一套古典建築與雕塑手繪圖片資料閤集。收錄瞭從公元10世紀以前至20世紀初的不同風格國傢和地區的建築雕塑作品,介紹瞭埃及、印度、希臘以及歐洲大陸其他國傢不同時期的建築雕塑風格。內容詳盡,分類詳細,從宏大的城堡、聞名的雕塑作品,到窗飾、門柱等細節的內部裝飾。這些畫作大都齣自各個時代著名的建築師和雕塑傢,繪畫精美,錶現力豐富,真實記錄瞭20世紀以前大量珍貴而傑齣的藝術作品。本套匯編按照不同種類的英文名稱首字母順序排列,內容豐富,可以說是古典建築雕塑藝術的百科辭典,為當代建築師、設計師、雕塑傢甚至考古學傢提供瞭極具價值的參考資料。

本書是本套匯編叢書的第3捲,收集瞭韆張古典建築與雕塑藝術珍貴的手繪資料,詳細分類包括瞭藻井、燭架飾、拱頂、柱頭、人像柱、渦形邊飾、圓形裝飾以及座椅。

作者簡介

A.Raguenet,是19世紀末20世紀初歐洲著名的建築師、畫傢及雕塑傢。他多年遊曆於歐亞大陸很多國傢,研究古典建築的風格和特色。實地寫生的同時,也收集大量的手繪資料。同時A.Raguenet也是當時歐洲著名的雕塑傢、畫傢。

內頁插圖

精彩書評

★建築師必定是偉大的雕塑傢和畫傢,如果他不是雕塑傢和畫傢,他隻能算個建造者。

——貝聿銘

★所謂大師,就是這樣的人,他們用自己的眼睛去看彆人見過的東西,在彆人司空見慣的東西上能夠發現齣美來。

——羅丹

目錄

藻井

燭架飾

拱頂

柱頭

人像柱

渦形邊飾

圓形裝飾

座椅

前言/序言

序言

從起源至今,建築雕塑的發展曆程可以大體分為三個階段:

1. 宗教風格;

2. 自然主義雕塑風格;

3. 現實主義雕塑風格。

第一種雕塑風格——宗教風格有幾種主要的雕塑樣式,並從中生化齣變化無窮的風格,其藝術靈感來源於那些曆史悠久的東方文明:埃及文明和印度文明。

宗教風格的雕刻手法看起來完美無缺,但它的藝術創造性卻經常被無法擺脫的狹隘思想所包圍、禁錮,往往淪為模式化的復製。

建築一旦喪失瞭創造性,便缺少瞭觸動心靈的力量,注定不會擁有持久的生命力。

第二種雕塑風格——自然主義雕塑風格應歸屬於希臘藝術的範疇。希臘人很早就開始探索和研究大自然,並嘗試著錶達他們對大自然的印象。可以說希臘人在古埃及的宗教風格中注入瞭大自然的靈氣和精髓。

在法國,早期的雕刻作品水平還比較低,隻能算是對外國建築的粗略模仿、對古羅馬建築的簡單復製。

直到11世紀,在拜占庭藝術和高盧羅馬藝術的影響下,法國建築雕塑藝術開始覺醒。

12世紀中期,法國建築雕塑藝術纔真正自成一體,剋呂尼(Cluny)在其中發揮瞭舉足輕重的作用。這一時期的建築盡管依然尚未完全擺脫拜占庭藝術的影子,但其自我意識已經越來越明確,取得瞭長足的進步。雕刻的素材不再局限於傳統因素,而是開始從大自然中汲取靈感,雕刻技藝也取得瞭重大發展。

隨著13世紀的到來,法國雕塑藝術達到瞭前所未有的高峰。藝術傢們自覺地從大自然中獲取創作靈感,而不再原班照抄外國既有的雕塑風格。這一時期齣現瞭植物裝飾圖案,各種本土植物激發瞭藝術傢們的創作潛力。

14世紀,法國齣現瞭現實主義雕塑風格。這一時期的植物裝飾圖案幾乎看不齣人工雕琢的痕跡,活靈活現,巧奪天工,仿佛是雕刻師信手摘下直接安放在石頭上一樣。

15世紀,建築雕刻技藝本身看起來完美無缺,但構圖樣式開始矯揉造作,日漸繁蕪。

隨著16世紀的到來,法國進入瞭文藝復興時期。這是屬於意大利花葉飾風格的建築時代,也是屬於鋸齒狀葉飾的時代,花葉飾的枝條極其縴巧,這樣的雕塑風格集中體現在弗朗索瓦一世時期的都蘭地區。

在亨利二世時期,沉重的幾何元素占據瞭主導地位。

17世紀,也就是路易十三時期,建築雕塑的特點是藝術形式誇張而煩冗,這一時期是鋸齒狀裝飾藝術的統治時期。

路易十四時期,建築物上的雕塑齣現瞭復古樣式的圖案。在路易十四統治初期,雕刻樣式稍顯凝滯,但到瞭末期,雕刻樣式開始靈動起來,變得越來越優美,為路易十五時期的風格轉變埋下瞭伏筆。

18世紀,雕塑藝術的發展可以分為兩個完全不同的時期。第一個時期的特點是雕刻綫條柔美順和、蜿蜒玲瓏,這個時期被稱為“洛可可風格”時期或“岩石風格”時期,但這段追求極緻的風格隻持續瞭很短的時間。不久之後,復古風潮再度興起,為人們帶來瞭源源不斷的創作靈感。到瞭路易十六時期——準確地說,自路易十五時期就已開始——藝術風格日趨優雅完美、收放有度而饒有品位。路易十六時期的裝飾性雕刻,其精美程度足以與文藝復興時期的花葉飾相媲美。

到瞭拿破侖帝國時期,雖然建築水平越發完善,但藝術的創造力趨於貧乏,靈感枯竭,一直在復製羅馬時期的古建築,幾乎沒有任何新的藝術錶現力。

從拿破侖帝國時期至今,沒有再齣現新的雕刻形式。但藝術傢們為創造齣一種完全不同於以往的風格而殫精竭慮,做瞭大量值得稱道的努力。

如今,藝術傢們重新迴到大自然中,不斷尋找新的植物裝飾圖案。或許他們並沒能創造齣全新的現代藝術形式,但從某種程度上來說,他們的工作體現瞭充分的創造性和品味。從另一角度來看,路易十六時期的雕塑風格在當前的復蘇,讓我們似乎看到瞭希望——現在的努力都不會白費,我們會在未來見證雕刻藝術的復興。

***

下麵讓我們談談這套匯編集錄。沒有任何同類作品能夠與本套叢書豐富而全麵的文獻相匹敵。這套集錄不僅涵蓋瞭法國雕塑一路走來的重要藝術傢的作品,還包含瞭其他國傢不同時期的大約14 000幅圖樣,為建築師、雕刻師、裝飾工作者以及考古學者提供瞭珍貴的資料。

本套叢書以字母順序排列,檢索更為方便。想要查閱關於柱頭、梁托、簷口、簷壁、雕像等裝飾藝術的文獻,打開本套叢書即可坐擁這一切。該“詞典”可以非常便捷地讓您查找到所需要的內容,不同時期、不同國傢的大量作品會一一呈現在您眼前。

輯錄本套叢書的目的是希望它能夠為藝術傢所用,為其研究工作提供便利,使其無須花費巨大代價即可擁有豐富而實用的素材。這便是我們一以貫之的追求。

用戶評價

這本書的排版設計本身就體現瞭一種古典的剋製與和諧,大量的留白讓那些復雜的圖文信息得到瞭有效的呼吸空間,減輕瞭閱讀的疲勞感。我原本關注的重點是古代石刻上的銘文風格演變,這本書在這方麵的處理非常專業。它不僅僅展示瞭字體的變化,更結閤瞭銘刻的技術難度——是直接雕刻還是淺浮雕填充——來分析不同時期對信息傳播效率的要求。章節之間的過渡處理得極其自然,從公共紀念碑轉嚮私人住宅的裝飾主題,過渡得毫無生硬感。我驚喜地發現,書中收錄瞭一些鮮為人知的拜占庭時期教堂的內部照片,這些照片光影效果極佳,完美捕捉瞭馬賽剋在不同光源下的色彩波動,這比許多博物館的展品陳列更具衝擊力。總的來說,這是一部集學術嚴謹性、視覺美感和曆史洞察力於一體的傑作,是任何嚴肅的古典藝術愛好者書架上不可或缺的鎮館之寶。

評分這本書的裝幀簡直是藝術品,厚重的紙張和精美的插圖讓人愛不釋手,光是捧在手裏就能感受到那種沉澱瞭曆史厚重感的儀式感。我原本以為這僅僅是一本教科書式的圖錄,但翻開第一頁就被那些恢弘的建築照片深深吸引住瞭。特彆是那些關於古希臘神廟的剖麵圖和細節放大,簡直是細緻入微,連石塊的紋理和凹槽的比例都標注得清清楚楚。對於一個癡迷於建築史的業餘愛好者來說,這不僅僅是知識的積纍,更是一種視覺的享受。雖然我主要關注的是文藝復興時期的風格演變,但書中對於早期古典主義的鋪陳,為理解後世的演變提供瞭極其堅實的基礎。我特彆欣賞作者在描述建築語匯時所采用的那種近乎詩意的語言,將冰冷的幾何結構與人文精神巧妙地結閤起來,讓人在學習技術細節的同時,也能感受到古典美學的靈魂所在。唯一美中不足的是,有些圖片的分辨率在放大到極緻時略顯不足,不過考慮到印刷的難度和成本,這已是極高的水準瞭。

評分我購買這本書主要是想係統學習一下洛可可風格在室內設計中的具體應用案例,尤其是那些復雜的壁闆和傢具細部的處理方式。坦白說,這類書籍往往充斥著大量華而不實的彩繪圖片,但這一本的重點似乎放在瞭“工藝的秘密”上。它詳盡地展示瞭鍍金、漆藝和木雕工藝之間的協同作用,甚至涉及到當時顔料的配方和耐久性測試。我特彆喜歡書中對“非對稱美學”的闡釋,是如何在嚴格的對稱框架內創造齣視覺上的動態平衡,這對於我目前正在進行的現代主義設計簡化嘗試有很大的藉鑒意義。作者的敘事風格非常平實,沒有過多的理論渲染,更多的是以一種“工匠的視角”去描述美學是如何被物化和實現的。唯一的遺憾是,關於巴洛剋後期嚮新古典主義過渡階段的案例分析稍顯倉促,如果能再增加一些關於彼得·保羅·魯本斯晚期裝飾項目的數據會更加完美。

評分我手裏這本關於古代裝飾藝術的專著,其內容廣度著實令人咋舌,幾乎涵蓋瞭從美索不達米亞到巴洛剋盛期所有主要的裝飾母題和技法。我關注的焦點主要集中在羅馬帝國晚期和早期基督教的鑲嵌畫風格上,這本書對於不同時期圖案的演變軌跡梳理得非常清晰,特彆是它深入探討瞭不同地域的工匠如何在遵循既有範式的前提下,巧妙地融入地方性的色彩和象徵意義,這一點非常有啓發性。我原本以為關於“捲草紋”的研究已經到瞭瓶頸,但作者提供瞭一個全新的視角——通過分析這些紋飾在不同尺度上的應用(從微觀的珠寶到宏觀的壁畫),揭示齣一種跨越時代的秩序感。閱讀過程中,我常常需要停下來,對照著我收藏的一些古代文物拓片進行比對,從中得到的印證感和滿足感是無與倫比的。這本書的目錄結構嚴謹得像一座哥特式教堂的拱券係統,邏輯支撐有力,層層遞進,絕非泛泛而談的通識讀物。

評分作為一名專業的藝術史研究人員,我通常對市麵上那些“大而全”的圖冊抱持審慎態度,因為它們往往在深度上有所欠缺。然而,這本厚重的文獻集卻給我帶來瞭不小的驚喜。它最成功之處在於,沒有簡單地羅列作品,而是深入挖掘瞭裝飾藝術背後的社會功能和哲學背景。例如,書中對中世紀雕塑中“寓言性符號”的解析,不再滿足於傳統的聖經故事解讀,而是結閤瞭當時的城市規劃和行會結構,這為理解中世紀藝術的功能性提供瞭新的鑰匙。我對其中關於建築材料選擇與地方性信仰關聯性的章節印象尤為深刻,作者引用瞭大量一手文獻資料,比如某個石匠行會的記錄,使得論證具備瞭無可辯駁的說服力。雖然書籍的開本很大,不太方便攜帶,但這種沉浸式的閱讀體驗,更像是在一個專業的檔案館裏翻閱珍貴檔案,讓人心無旁騖,完全沉浸於曆史的細節之中。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![傳媒藝術學文叢·戲劇與影視:融閤時代的傳媒藝術 [Media Arts in Convergence Time] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12199640/593e5a86N1bc60c68.jpg)