具体描述

编辑推荐

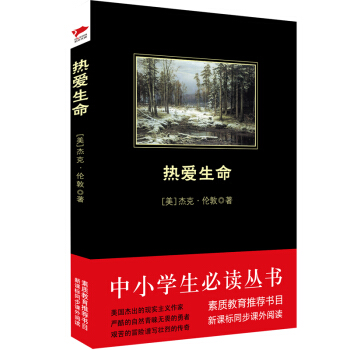

《热爱生命》的作者杰克·伦敦是美国杰出现实主义作家,其著作颇丰,多年畅销不衰,是中小学生课外阅读不可错过的作家多少年来一直深深吸引着不同时代、不同经历的读者。本书收录多篇杰克·伦敦的代表作,其中《热爱生命》收录人教版语文教材。

内容简介

杰克·伦敦是美国小说家,在短暂的40年的生命里,他共创作了约50卷作品,其中著名的有《野性的呼唤》《棕狼》《老头会》《北方的奥德赛》《马普希的房子》。本书收录了十几篇具有代表性的作品。杰克·伦敦作品中的现实主义风格和多元化的题材,以及显示出来的强烈的作家个性,多少年来一直深深吸引着不同时代、不同经历的读者。在《寂静的雪野》里,作者描写了淘金者之间共患难的友谊。在《女人的刚毅》里,他描写了印第安妇女坚贞的爱情和舍己为人的高贵品质。在《北方的奥德赛》里,杰克·伦敦以广阔的画面展现出一个印第安酋长的悲惨遭遇。

作者简介

杰克·伦敦,原名约翰·格利菲斯·伦敦,美国现实主义作家,生于旧金山。从1900年起,他连续发表和出版了许多小说,讲述美国下层人民的生活故事,揭露资本主义社会的罪恶。他的作品大都带有浓厚的社会主义和个人主义色彩。他一生著述颇丰,16年中留下了19部长篇小说、150多篇短篇小说以及大量文学报告集,还写了3个剧本以及相当多的随笔和论文。代表作有《马丁·伊登》《野性的呼唤》《白牙》《热爱生命》。

目录

·001 /寂静的雪野/

·012 /热爱生命/

·033 /为赶路的人干杯/

·044 /女人的刚毅/

·058 /意·外/

·080 /一千打/

·099 /老头会/

·115 /有伤疤的人/

·127 /黄金谷/

·147 /北方的奥德赛/

·182 /马普希的房子/

·205 /“唷!唷!唷!”/

精彩书摘

寂静的雪野

“卡门已经支持不住啦。”梅森从嘴里吐出一大块冰,烦闷地打量着这个可怜的畜生,而后把它那只脚放到嘴里,咬掉它脚趾中间结得很牢的冰块。

做完了这件事,把它推到一旁,说道:“我从来都没见过这样一条狗,取那么怪里怪气的名字,还会中用的。它们不过是慢慢衰弱下去,最后被它们的职责压死。你看那些名字比较得体的狗吧,比如说卡西亚、西瓦什,或者哈斯基吧,它们出过问题没有?没有,老兄!你瞧苏克姆,它……”

哗的一下!那只干瘦的畜生突然勃然大怒,它的雪白牙齿差一点咬中了梅森的咽喉。

“你想咬我吗?”他用狗鞭的柄,朝着它耳朵后面狠狠抽了一下,那条狗马上倒在雪地里,全身颤抖着没有了一丝力气,黄色的涎从它的牙齿上滴下来。

“我是说,你看看苏克姆——它多么精神。我敢打赌,就这个星期之内,它一定会吃掉卡门的。”

“我敢跟你打另一个赌,”马尔穆特?基德把放在火上化冻的面包翻了个边,说道:“不等我们走到边,我们也一定会吃掉苏克姆的。你怎么想,露丝?”

这个印第安女人往咖啡里放了一块冰,好让沫子沉下去,她看了看马尔穆特?基德,再看看她的丈夫,又看看那几条狗,但是没有回答。这是一个不言而喻的事实,根本不用回答。眼前还有两百里荒凉的路,粮食勉强够吃六天,狗吃的东西却是一点也没有了,也没有别的办法。两个男人和一个女人围着火,开始吃那少得可怜的午饭。几条狗仍套着皮带躺着,因为这是午间休息时间,它们瞧着人一口一口地吃,十分嫉妒。

“从明天起,我们不吃午饭了,”马尔穆特?基德说,“我们得好好留意这些狗——它们变凶了。一旦找到机会,它们会一下子把人扑倒在地上。”

“从前,我也是美以美教会的主席,还在主日学校当过老师呢。”梅森说完这句答非所问的话后,就只顾望着他那双冒着腾腾热气的鹿皮靴了,直到听见露丝给他斟咖啡的声音后才反应过来。“感谢上帝,我们总算还有很多茶!以前在田纳西州,我亲眼看见它们长大的。现在,只要有人给我一只热腾腾的玉米面包,我还会有什么舍不得的呢!露丝,别担心,你不会饿很长时间,也不用再穿鹿皮靴了。”

女人听到他这样一说,心头的阴云顿时一扫而光;眼睛里流露出对她的白种丈夫的一片痴情——他是她见到的第一个白种男人——也是她所认识的男人里第一个对待女人如此温柔的男人。

“是的,露丝,”丈夫接着说,他说的是只有他们自己才听得懂的一种混杂口音,“等到我们把事情都做完了,就起身到‘外面’去。我们要乘坐着白人的小船去盐海。是的,那片海坏透了,凶透了——浪头像一座座大山一样,总是跳上跳下似的。而且,海又那么大,那么远,真远啊——你在海上,要过十晚,二十晚,甚至四十晚。”——他举着手指比画着,列举着航行的天数——“一路都是海,很坏的海。然后,你就到了一个大村子,那儿有好多好多的人,多得跟每年夏天的蚊子一样。那儿的房子呀,嘿,高极啦!有十棵甚至二十棵松树那么高。嘿,真棒呀!”

说到这里,他停了下来,再也无力继续说下去,像求救似的望了马尔穆特?基德一眼,然后吃力地比着手势,把那二十棵松树一棵接一棵地叠上去。马尔穆特?基德含着欢快的讥诮神情微微一笑,可是露丝却很惊讶,快活得睁大了眼睛。虽然她半信半疑,觉得他可能多半是在说笑话,可是那过分的殷勤却令这个可怜的女人心中感到高兴。

“然后,你走进一只大大的箱子里,噗!你就上去啦。”他把他的空杯子抛向半空用以说明他的描述,然后又灵敏地将杯子接住,喊道,“啊!你又下来了。嘿,伟大的法师!你在育空堡,我在北极城——相距有二十五夜的路程——全程都用长绳连着——我拿着绳子的一头——我说:‘喂,露丝!你好吗?’——你说:‘你是我的那个好丈夫吗?’——我说:‘是呀。’——你又说:‘烘不出好面包了,因为没有苏打粉了。’——于是我说:‘到贮藏室找找看,就在面粉下面,再见。’你就一下找到了很多苏打粉。你一直待在育空城堡,我一直在北极城。嘿,法师可真厉害呀!”

露丝听着这个神话,笑得十分天真,逗得那两个男人都突然大笑起来。可是,狗打起架来,把这些关于“外面”的神话也给打断了,等到乱吼乱咬的狗被拉开以后,她已经把雪橇捆扎停稳,一切就绪,准备上路了。

“走!秃子!嘿!走啊!”梅森漂亮地甩动着他的皮鞭,等到套在笼头里的狗低声地吼叫起来,他把雪橇舵杆向后一顶,就让雪橇破冰起动了。接着,露丝紧跟着第二队狗也出发了,留下帮着她开动的马尔穆特?基德押着最后一队。基德虽然身体结实,有一身蛮劲,可以一拳打倒一头牛,可他却不忍心鞭打那些可怜的畜生,他总是怜惜它们,这对于一个赶狗的人来说,的确是少见的——不,他甚至一看到它们在受苦,就几乎要哭出来了。

“来,赶路吧,你们这些可怜的畜生!”他试了好几次,雪橇却开动不起来了,不由地唠叨了两句。不过,他的耐心到底没有白费,尽管这群狗都疼得嗷嗷直叫,它们仍旧急忙赶上了自己的伙伴。

他们都不会说太多的话,因为一路跋涉不允许他们浪费太多的精力。世上最辛苦的工作,莫过于在北极一带开路了。如果谁能将不说话作为代价,在这样的路上风吹雨打地度过一天,或者在前人开过的路上一直走下去的话,他就算是很幸运的了。

的确,在让人心碎的劳动中,开路也是最为艰辛的。你走一步,那种大网球拍似的雪鞋就会陷下去一点,直到雪齐了你的膝盖。然后你还要把腿提上来——得笔直地提,只要歪了几分,你就会很倒霉。你必须把雪鞋提得离开雪面之后,再向前踏下去,然后把你的另一条腿同样笔直地提起半码(1码≈0。9米)多高。第一次穿雪鞋的人,如果他幸运地没有把两只雪鞋危险地碰到一起,然后一头摔倒在脚下的积雪里,走完一百码,也会累得筋疲力尽;如果谁能一整天不给狗绊着,他一定会在爬进被窝之后,感到一种谁也不能了解的心安理得而又自豪无比的心情;至于在这种漫长的雪路上一连走了二十天的人,他就是神仙了,一定要对他表示钦佩。

下午慢慢地溜过。寂静的雪野上,弥漫着一种可怕的、威严的气氛,迫使沉默的旅客们都战战兢兢只顾干活。大自然有很多方法使人类相信自己人生有限——比如川流不息的浪潮,猛烈的风暴,地震引发的震动,隆隆不息的雷鸣——不过,最可怕的、最让人感到失魂落魄的,还是这冷漠无情的寂静雪野。一点动静也没有。天空一片晴朗,天幕仿佛是一种黄铜制品,只要微微有一点声响,就像是要亵渎了神明,人变得非常胆怯,甚至连听到自己的声音也会感到害怕。只有他这一个生命在到处都是死沉沉的、鬼蜮般的荒原上行走。一想到自己的大胆,他就立刻害怕得发抖,他会觉得自己的生命就像一条蛆虫一样。在这里,各种离奇的思绪都会纷至沓来,似乎所有的事物都在竭力述说着自己的秘密。他会产生对死亡,对上帝,对宇宙的恐惧,同时又会对复活,对生命产生希望,对不朽产生思慕,这一切就像一个囚徒的无谓挣扎——到这种时候,人也就只好听天由命了。

这一天就这样悠悠地过去。后来,那条河转了一个大弯,梅森带着他的狗队打算走近路,穿过一个很窄的地方。可是那群狗却站在高高的河岸上畏缩不前。尽管露丝和马尔穆特?基德一次又一次地使劲往上推着雪橇,但它们最后还是滑了下来。最终,人同狗一齐用力,这群饿得十分衰弱的可怜的狗,连最后一点力气也使尽了。上去——再上去,雪橇终于被稳稳地拖到了岸顶。可是,领队的拉橇狗带着它后面的狗向右一冲,撞到了梅森的雪鞋上。结果显然很糟。梅森给撞倒了,哆嗦中的一条狗也给撞倒了,接着,雪橇摇摇晃晃地向后滑去,又把大家都拖到岸底下去了。

嗖!嗖!鞭子狠狠地朝狗打下去,尤其是落到那条倒下的狗身上。

“别打啦,梅森,”马尔穆特?基德央求着,“这个可怜的畜生只剩最后一口气了。等一等,让我们把我那队狗套上去吧。”

梅森不紧不慢地收回了鞭子,等到基德的话一说完,他就扬起长鞭一甩,鞭子便完全落在了那个令他生气的畜生身上。于是卡门——因为它就是卡门——立刻畏缩在雪里,可怜地叫了一声,身子一歪,倒下去了。

这是非常悲惨的一刻,旅途中令人同情的一幕——一条狗快要死了,两个伙伴都在发怒。露丝提心吊胆地来回望着这两个男人。马尔穆特?基德的眼睛里虽然充满了责难,可是他还是克制住了自己,俯下身去,割断了这条狗身上的缰绳。大家没说一句话。他们把两队狗并成一队,克服这困难。于是,一辆辆雪橇又重新前进了,那条快死的狗也勉强跟在了后面。只要这个畜生还走得动,它就不会被枪毙的,这是给予它的最后一次机会——如果它能爬到歇脚的地方,也许那儿就会有一只被打死了的。

梅森对自己粗暴的举动已经开始感到后悔,不过他的脾气太倔强了,不肯承认错误,只是一个劲儿在队伍前面认真赶路,一点也没有预料到大难已经临头。在荫蔽的坡底下,有一片密林,他们的路正是从这里穿过。离开这条路大约五十多里的地方,有一棵高大的松树,看样子已经在那儿屹立了好几百年,而且几百年前,命里注定要落到这样一个地方——也许,这个下场同时也是梅森生命中早就注定了的。

他弯下腰系鹿皮靴上不小心松开了的带子。雪橇暂时都停了下来,拉橇狗们卧在雪里,没有任何声音。周围静得出奇,没有一丝风吹动这片结满白霜的树林,林外的严寒和寂静,冻结了大自然的心脏,敲击着它那颤抖着的嘴唇。只听见空中有几声微微的叹息——其实,他们并没有真正听到这种声音,这不过是一种感觉,好像静止的空间即将出现一种剧烈行动的先兆。接着,那株大树,在长久的岁月和沉重的积雪的重压之下,演绎了生命悲剧中的最后一场戏。梅森听见了大树即将倒下来的折裂声,正打算跳开,不料还没等他完全站直,树干已经击中了他的肩膀。

突然而来的危险,飞快到来的死亡——马尔穆特?基德已经见得太多了!松树的针叶还在不停抖动,他立刻发出命令,投入行动中。那个印第安女人,既没有昏倒,也没有无谓地高声啼哭,她跟她的白种姐妹们十分不同。她一听到基德的命令,立刻将全身的重量压在一根飞快做成的推杆的一端,来减轻树的压力,一面注意听她丈夫的呻吟,马尔穆特?基德于是开始用斧头砍树。当钢刃一砍进冻僵的树身,便立即发出了清脆的响声,同时,随着这斧声,还可以听到这位樵夫急促的“呼哧!呼哧!”的喘息声。

最后,基德总算把这个不久以前还是个人的可怜的东西,放倒在雪里了。可是,比他的同伴的痛苦更令人感到难过的,却是露丝脸上那种默默无言的悲伤,同她那交织着希望和绝望的问询眼光。他们几乎一个字也没说,生长在北极地带的人,早就懂得空话的无益和实际行动的可贵。在零下六十五度的气温里,一个人只要在雪上躺几分钟,他就不可能活下去。于是,他们割下雪橇上的皮带,用皮褥子把可怜的梅森裹好,放在树枝搭成的地铺上面,并且利用那株造成这场灾难的树枝,在他面前升起一堆火来。然后,他们在他背后撑起一块大大的帆布,当成是一个简单的屏风,再把篝火散发出来的热量反射到他身上——这样的技巧,凡是从大自然学过物理的人都会知道。

……

用户评价

我不得不说,这本书的叙事方式,真的非常“接地气”,没有那些华丽的辞藻,也没有故弄玄虚的情节,一切都显得那么自然而然,却又直击人心。其中一个情节,讲述的是一个老年人,在儿女都已长大离家独立后,如何重新找回生活的意义。他没有沉浸在过去的辉煌里,也没有抱怨生活的孤独,而是开始学习一项新的技能——园艺。从最初的一窍不通,到后来精心打理的每一个花盆,再到最后收获的累累果实,这个过程被描绘得细致入微。我看到了他脸上因为辛勤劳作而留下的皱纹,看到了他手指上沾染的泥土,更看到了他眼中因为对植物生命的呵护和观察而闪烁的光芒。他不再是为了别人而活,而是为了这份对土地的热爱,为了这份生命延续的喜悦而活。这种“为自己而活”的状态,让我深深地感动。它告诉我们,生命的意义,从来都不是固定的,它可以随着时间的推移,随着我们的成长和经历而不断地被重新定义。即使到了生命的晚年,依然可以有新的追求,新的热爱,新的生命色彩。我甚至开始憧憬,如果我也能拥有这样一份能够全心投入的热情,那我的晚年生活,一定会充满阳光和希望。这本书教会我的,不仅仅是如何“热爱生命”,更是如何“活出生命”。

评分这本书的视角选择,可以说是匠心独运,它并没有选择从一个宏观、俯视的角度来讲述“生命”这个宏大的主题,而是聚焦于一个个鲜活的个体,通过他们细微的生活片段、情感波动,展现出生命的多样性和韧性。我印象最深刻的是其中一个关于“童年”的故事,主人公在物质条件极其匮乏的年代,却依然能够从一朵路边的小野花,从一次和小伙伴们在泥地里追逐的欢笑声中,找到巨大的快乐。那种快乐,不是建立在物质的丰裕之上,而是源自于内心对生活最纯粹的感知和热爱。他用捡来的树枝在地上画出心中的蓝图,用破旧的布娃娃编织出动人的童话。我仿佛看到了自己小时候的影子,也看到了无数个在大山里、在贫瘠土地上,却依然能找到属于自己小小幸福的孩子们。这本书让我意识到,生命的美好,并非总是体现在惊天动地的成就上,更多的时候,它隐藏在那些平凡的日常之中,隐藏在那些微不足道的瞬间里。它让我们重新审视那些被我们忽略的“小确幸”,发现原来生命本身,就是一种最宝贵的馈赠。我甚至开始反思,我们这一代人,是否因为追求更高级、更物质的生活,反而失去了对那些最简单、最本质的快乐的感知能力?这本书就像一面镜子,照出了我内心深处对简单生活的向往,也提醒我,无论何时何地,都要学会用心去感受生命中的每一个细微的美好。

评分这本书最让我感到振奋的是,它通过一个个真实的人物故事,向我们展示了“梦想”的力量,以及为了实现梦想所需要付出的不懈努力。我记得其中一个主人公,他出身贫寒,没有任何显赫的背景,但他心中却有着一个看似遥不可及的梦想——成为一名科学家,去探索未知的宇宙。他没有气馁,而是利用一切可以利用的时间和资源,刻苦学习。白天,他要为生计奔波,晚上,他就在昏暗的灯光下,啃读那些泛黄的书籍。他曾经无数次地被拒绝,被嘲笑,但他始终坚信,只要自己不放弃,总有一天,他的努力会被看见。这本书详细地记录了他从一个默默无闻的学生,成长为一个备受尊敬的科学家,过程中的每一个细节,每一次突破,每一次的坚持,都让我热血沸腾。我看到了他眼中闪烁着对知识的渴望,看到了他因为一次成功的实验而露出的孩子般的笑容,也看到了他面对重大难题时的沉思和执着。这本书让我明白,梦想,从来都不是轻而易举就能实现的,它需要汗水、泪水,更需要一颗永不言败的心。它激励我,即使面对再大的困难,也要勇敢地去追逐自己的梦想,因为,只有努力过,才不会留下遗憾。

评分这本书在描绘“亲情”的深度和广度上,可以说是做到了极致,它没有刻意煽情,但字里行间流露出的深情,却足以让人动容。我记得其中一个章节,讲述的是一个孩子,因为父母工作繁忙,从小就习惯了独自一人。但并不是因为父母“不爱”他,而是父母用他们的方式在为这个家付出。孩子在成长过程中,曾经有过误解,有过抱怨,但当他自己也开始承担生活的压力,开始体会父母的艰辛时,才真正理解了那份沉默的爱。他开始学着去关心父母,用自己的方式去回报这份恩情。书中对这种情感的转变,描绘得非常细腻。从孩子小时候对父母的依赖,到青春期的叛逆,再到成年后的理解和担当,每一个阶段的情感变化,都刻画得淋漓尽致。我甚至能感受到孩子在看到父母苍老的面容时,内心涌起的复杂情绪,也能感受到他在为父母的付出而感到自豪时的欣慰。这本书让我意识到,亲情,是生命中最温暖的港湾,它不一定总是轰轰烈烈,但它一定是最持久、最坚固的力量。它教会我,要珍惜身边的亲人,用心去感受这份来之不易的爱。

评分这本书最让我惊喜的是,它在叙述“希望”这个主题时,并没有选择那些空洞的口号,而是将希望融入到一个个具体的生活场景中,让读者能够真切地感受到希望的光芒。我记得一个章节,讲述的是一个长期遭受病痛折磨的人,他的生活被痛苦和绝望笼罩。然而,即使在最黑暗的时刻,他也没有放弃对生命的渴望。他开始尝试用艺术来表达自己的情感,用画笔描绘出他内心的色彩。他或许无法改变身体的状况,但他却能够通过艺术,在自己的精神世界里,创造出属于自己的美好。书中对这种“在绝境中寻找希望”的精神,描绘得非常动人。我看到了他因为创作而露出的欣慰笑容,也看到了他通过艺术作品向外界传递出的生命的力量。这种希望,不是建立在虚无缥缈的幻想之上,而是来源于内心深处对生活的热爱,来源于对美好事物的追求。它让我相信,即使身处困境,只要我们内心深处还存有一份对希望的渴望,就永远有改变的可能。

评分这本书在探讨“友情”的价值时,可以说是深入骨髓,它并没有停留在表面上的“一起玩耍”,而是展现了朋友之间在人生低谷时的相互扶持,在成功时的真诚祝福,以及在面对诱惑时的相互警醒。我印象最深的是,有两个主人公,他们曾经是形影不离的好朋友,但因为一次误会,关系一度陷入僵局。然而,当其中一人遭遇重大变故,陷入人生低谷时,另一人却毅然决然地放下过去的芥蒂,伸出了援手。这种援手,不是那种虚情假意的安慰,而是实实在在的陪伴,是默默的支持,是鼓励他重新站起来。书中对他们之间那种深厚的友谊,以及在困境中互相支撑的情景,描写得非常动人。我仿佛看到了他们昔日一起挥洒汗水的场景,也看到了他们如今在彼此的眼中,看到了不离不弃的承诺。这种友情,超越了物质,超越了功利,是一种发自内心的懂得和包容。它让我更加珍视身边的朋友,也让我相信,真正的友情,是生命中最宝贵的财富之一,它能够给予我们力量,让我们在漫漫人生路上,不再孤单。

评分这本书对我最大的启发,在于它对“成长”这个主题的深刻理解和细腻描绘。它并没有把成长简单地看作是年龄的增长,而是将其视为一个充满挑战、充满蜕变的过程。我记得其中一个章节,主人公经历了一次惨痛的失败,这让他开始质疑自己的能力,质疑自己的人生选择。他一度陷入迷茫,不知道未来的方向在哪里。然而,在经历了一段时间的沉淀和反思之后,他并没有选择逃避,而是勇敢地面对自己的不足,并开始重新规划自己的人生道路。这个过程,充满了痛苦和挣扎,但他最终从中汲取了宝贵的经验,变得更加成熟,更加坚韧。书中对这种“痛并快乐着”的成长经历,描绘得非常真实。我看到了主人公在每一次跌倒后,又一次次站起来的决心,看到了他每一次从错误中学习到的教训,也看到了他最终因为成长而散发出的独特魅力。这本书让我明白,成长,从来都不是一帆风顺的,它需要我们勇敢地去面对困难,去承担责任,去不断地超越自我。

评分这本书带给我的震撼,远不止于故事本身,更在于它所传递的那种近乎顽固的、却又无比动人的生命力量。我尤其记得其中一个章节,主人公面对连串的打击,身体遭受了难以想象的痛苦,甚至被告知“可能再也无法回到从前”的时候,他没有选择沉沦,而是用一种近乎不可思议的韧性,一步步地重新找回了站起来的勇气。他的眼中没有绝望,只有对未来的渴望,哪怕只是一丝微弱的光亮,也足以驱使他继续前进。这种精神,不仅仅是体现在他个人的奋斗中,也感染了他身边的人。他的家人,原本因为他的遭遇而备受煎熬,但看到他身上那种不屈不挠的光芒,也重新燃起了希望,开始积极地配合治疗,给予他最坚定的支持。我常常在想,我们所处的这个世界,充斥着各种各样的挑战和困难,有时我们会感到疲惫,甚至想要放弃。但读完这一部分,我仿佛被注入了一剂强心针,提醒我,无论身处何种困境,只要内心深处还留存着对生命的热爱,就永远有希望。那个主人公,他或许不是什么伟大的英雄,但他身上那种最朴素、最纯粹的生命意志,却比任何宏大的叙事都更能打动人心。我甚至能感受到他每一次呼吸的艰难,每一次肌肉的颤抖,以及每一次从牙缝中挤出的“我还能行”的低语。这种真实感,让我在阅读的时候,仿佛身临其境,与他一同经历那段黑暗的时光。然而,他最终走出来的过程,却充满了光明和力量,那种胜利,不是因为战胜了外在的敌人,而是战胜了内心的恐惧和绝望。

评分我特别喜欢这本书中对于“人与自然”关系的描绘,它不是那种生硬的科普,而是通过一个个鲜活的生命故事,展现出人与自然之间那种相互依存、相互影响的微妙联系。我记得其中一个故事,讲述的是一个偏远村落的村民,如何与一棵古树世代相传的情感。这棵树,见证了他们的出生、成长、婚嫁、老去,也庇护了他们的家园。在自然灾害来临时,他们与古树一同经历风雨,在丰收的季节,他们也与古树一同分享喜悦。这种情感,不是那种刻意的感恩,而是融入到生活中的一种默契,一种尊重,一种对生命循环的深刻理解。村民们懂得,保护这棵树,就是保护他们自己;而古树,也以其勃勃生机,回报着这片土地和这群善良的人们。我读到这里,仿佛置身于那片静谧的村落,感受着微风拂过树叶的沙沙声,感受着村民们淳朴的笑容,也感受着那份与自然融为一体的宁静。这本书让我重新思考,在城市化的进程中,我们是否正在渐渐疏远与自然的联系?我们是否也应该像那些村民一样,重新学习去倾听自然的声音,去感受生命的力量,去与我们赖以生存的地球建立更深厚的情感纽带?

评分这本书里对于“挫折”的描绘,可以说是既真实又充满力量,它没有回避痛苦,也没有美化困难,而是直接将最残酷的现实呈现在读者面前,然后,再展示出主人公是如何在这些残酷的现实中,一点点地找到站起来的力量。我记得一个章节,主人公因为一次意外,失去了他引以为傲的才能,这对他来说,无疑是毁灭性的打击。他曾经的光环,曾经的掌声,都化为了泡影。然而,令人震惊的是,他在经历了短暂的绝望之后,并没有选择放弃,而是开始探索新的可能性。他开始学习一种全新的技能,从零开始,承受着比常人更大的压力和嘲笑。每一次失败,每一次自我怀疑,都被他用一种近乎固执的毅力一一克服。我看到了他深夜里还在默默练习的身影,看到了他对着镜子鼓励自己的眼神,看到了他因为一点点进步而露出的欣慰笑容。这种过程,是如此的艰难,但又是如此的动人。它让我明白,真正的强大,不是没有眼泪,而是擦干眼泪继续奔跑。这本书让我看到了,即使在最黑暗的时刻,生命依然能够孕育出最坚韧的力量,而这种力量,往往来自于我们内心深处对未来的不放弃。

评分质量非常好,印刷很好,孩子一直想看,非常喜欢

评分印刷鞋美,为孩子买的,孩子很喜欢。

评分东西就是好,已经多次购买了。

评分正品,孩子非常喜欢,物流快

评分蛮好的一套书,借出去几天把宝贝儿给急的,书都是她的宝贝,一看就爱不释手

评分儿子喜欢读,真是本不错的书。

评分书还没看,但送货太快了,昨天晚上下的订单,今天就收到了,神速,高效!就凭这点就很满意。

评分好,孩子很期待,正在看,不错,好,好,好,好,好,好,好,好

评分好书,适合孩子看。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有