具体描述

编辑推荐

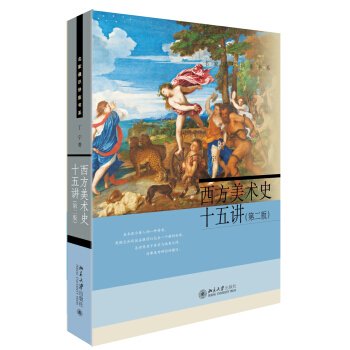

《西方美术史十五讲(第二版)》:一本书读懂西方艺术史。内容简介

《西方美术史十五讲(第二版)》介绍了西方整个的艺术历史,从两万年前法国和西班牙岩洞中的岩画,到现代艺术,跨越上万年。作者详细介绍了每个阶段的著名艺术名家的生平,作品和艺术特色。该书的特点是语言优美流畅,通俗易懂,将故事、历史和分析融为一体。

作者简介

丁宁,北京大学艺术学院教授。主要研究领域为西方美术史,艺术史,曾出版专著、译著多部,是国内影响很大的西方艺术史学者。目录

第一讲 绪论(1)一 艺术何为(2)

二 形体创造(8)

三 色彩魅力(12)

四 线条流韵(15)

五 从视觉艺术到视觉文化(19)

第二讲 爱琴和古希腊美术的魅力(24)

一 爱琴美术一瞥(24)

二 古希腊建筑艺术(32)

三 古希腊雕刻艺术(37)

四 古希腊绘画艺术(50)

第三讲 伊特鲁里亚和古罗马美术的气度(57)

一 伊特鲁里亚艺术一瞥(57)

二 古罗马建筑艺术(61)

三 古罗马雕刻艺术(65)

四 古罗马绘画艺术(77)

第四讲 中世纪美术的皈依(81)

一 拜占庭艺术(82)

二 罗马式艺术(94)

三 哥特式艺术(100)

第五讲 佛罗伦萨画派的贡献

——文艺复兴时期美术掠影之一(110)

一 乔托的觉醒(111)

二 马萨乔的启示(120)

三 多纳泰洛的探索(125)

四 波提切利的韵味(129)

第六讲 大师的华彩

——文艺复兴时期美术掠影之二(139)

一 列奥纳多·达·芬奇的“纯正”(140)

二 米开朗琪罗的“激越”(150)

三 拉斐尔的“优雅”(165)

第七讲 威尼斯画派的绚丽

——文艺复兴时期美术掠影之三(181)

一 贝里尼的开创(181)

二 乔尔乔内的建树(187)

三 提香的追求(193)

四 委罗内塞的快乐戏剧(203)

五 丁托列托的视角(209)

第八讲 北方的气质

——文艺复兴时期美术掠影之四(215)

一 尼德兰文艺复兴美术(215)

二 德国文艺复兴美术(233)

三 法国文艺复兴美术(247)

四 西班牙文艺复兴美术(250)

五 英国文艺复兴美术(255)

第九讲 巴洛克的力度(260)

一 意大利的巴洛克艺术(261)

二 西班牙的巴洛克艺术(281)

三 法国的巴洛克绘画(288)

四 北欧的巴洛克绘画(297)

第十讲 罗可可的情调(310)

一 华托的优雅和伤感(310)

二 布歇的风韵和影响(319)

三 弗拉戈纳尔的情调和活力(325)

四 罗可可时期的夏尔丹(331)

五 意大利的罗可可艺术(335)

第十一讲 新古典主义的圭臬(342)

一 新古典主义的旗手大卫及其创作(342)

二 新古典主义的中坚——安格尔及其创作(356)

第十二讲 浪漫主义的风采(370)

一 浪漫主义的先驱——戈雅(371)

二 法国浪漫主义绘画(376)

三 法国浪漫主义雕塑(386)

四 德国浪漫主义绘画(390)

五 英国浪漫主义绘画(394)

第十三讲 写实主义的菁华(409)

一 法国写实绘画(410)

二 英国写实绘画(422)

三 俄罗斯巡回画派(431)

第十四讲 印象主义的光影(443)

一 法国的印象主义艺术家(445)

二 法国以外的印象主义艺术家(473)

三 印象派的伙伴、雕塑家罗丹及其弟子(476)

四 后印象主义的追求(481)

五 新印象主义的尝试(494)

第十五讲 现代主义的新意(500)

一 立体主义与毕加索(501)

二 野兽派和马蒂斯(511)

三 表现主义和蒙克(521)

四 维也纳分离派和克里姆特(525)

五 未来派艺术一瞥(532)

六 抽象艺术和抽象表现主义(536)

七 达达主义的破坏(544)

八 巴黎画派和莫迪里阿尼(550)

九 超写实主义和达利(555)

十 英国雕塑家亨利·摩尔(561)

前言/序言

用户评价

这本书在跨文化比较和时代背景的关联性阐述上做得相当出色,它没有将西方艺术史视为一个孤立的、真空中的发展过程。例如,在讨论巴洛克艺术的戏剧性和张力时,作者非常自然地将之置于宗教改革与反宗教改革的大背景下进行解读,并适当地引入了同一时期东方文化圈的某些美学倾向作为参照物,虽然篇幅不多,但点到为止,极大地拓宽了读者的视野。这种多维度的审视角度,让人意识到艺术风格的演变往往是社会、政治、宗教、科技等多重力量合力作用的结果,而非简单的线性进步。这对我理解不同地域、不同时期的艺术思潮之间的呼应与差异,提供了非常扎实且开阔的理论框架,让我的艺术认知不再局限于单一的欧洲视角。

评分这本书的内容结构安排得非常有逻辑性,它没有采取那种生硬的、时间线索式的罗列,而是巧妙地将艺术史的发展脉络融入到一个个深入浅出的“讲座”主题中,使得原本庞杂的知识点变得鲜活而易于消化。尤其欣赏作者在引入新概念时所使用的类比手法,比如将文艺复兴早期的透视法革新比作是人类认知世界方式的根本转变,一下子就抓住了核心要义。那些深入的艺术理论分析,并没有停留在空泛的术语堆砌上,而是紧密结合具体的代表作品进行剖析,像是讲解达芬奇的《最后的晚餐》时,不仅分析了构图和光影,更细致地探讨了其中蕴含的心理学张力。这种讲授方式,极大地降低了普通读者进入高深艺术殿堂的门槛,让人感觉艺术鉴赏并非是少数精英的专利,而是可以通过清晰的引导进入的广阔天地,读起来酣畅淋漓,收获巨大。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,封面那种深邃的藏青色调,搭配着烫金的字体,透着一股沉稳而高雅的气息,让人一上手就感觉抓住了某种不朽的艺术精神。内页的纸张质感也做得非常到位,不是那种廉价的亮白,而是略带暖意的米白,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到过于疲惫。最让我惊喜的是,排版上处理得极为用心,图文的对应关系清晰明了,重要的作品图像几乎都是全彩高清印刷,细节纤毫毕现,即便是对古典油画的笔触纹理,也能窥见一斑。翻阅这本书的过程,简直就像是精心策划的一场视觉盛宴,那种触觉和视觉上的愉悦感,是许多普通艺术普及读物所无法比拟的,它不仅仅是知识的载体,更像是一件值得收藏的艺术品本身,让人愿意时常捧在手中摩挲把玩,去感受那种纸张的温度和墨香的沉淀。这种对实体书品质的极致追求,体现了出版方对知识和艺术的尊重。

评分坦白说,这本书在推荐给我的朋友时,我最强调的就是它处理“风格演变”的方式。许多艺术史读物往往只是简单地介绍“哥特式是尖拱,文艺复兴是古典复兴”,但这本书则深入挖掘了风格背后的“驱动力”。它清晰地梳理了从中世纪神权主导到人文主义觉醒,再到启蒙运动理性回归的权力转移过程,并精确地描绘出每一种艺术语言是如何服务于或反抗当时主流意识形态的。读完之后,我不再仅仅是欣赏一件画作的漂亮与否,而是开始主动去探究“为什么当时的艺术家会选择这样的色彩、这样的线条?”——这种从“看”到“问”的转变,是这本书最宝贵的馈赠。它成功地将艺术欣赏从一种被动的接受,转化成了一种积极的主动探索,极大地提升了读者的批判性思维能力。

评分我个人对这本书的叙事口吻情有独钟,它没有采用学术著作那种刻板的、居高临下的说教姿态,反而更像是一位博学多识的长者,在午后的阳光下,带着满腔的热情,娓娓道来他毕生所钟爱的艺术故事。那种字里行间流淌出的对艺术家的敬意和对作品的深厚情感,极具感染力,仿佛能透过文字感受到米开朗基罗雕刻大卫时的呼吸和汗水。这种富有人情味的叙述,使得那些遥远的历史人物和创作背景瞬间变得鲜活起来,不再是教科书上冰冷的姓名和年代。读到某些关键转折点时,作者的文字里甚至带有一种近乎哲学的思辨,促使我不得不停下来,合上书本,凝视窗外,去思考艺术与时代、个体精神之间的复杂关联,这种阅读体验是极其难得的。

评分好好好

评分好好好

评分学习推荐用书。。。。。。。

评分不错不错不错。。。。。。

评分双十一备货,还没有开封。

评分都是黑白照片且不清晰,图很小,希望大家勿买!

评分图书为正品,发货速度快。

评分学习推荐用书。。。。。。。

评分终于等到出第二版了,喜欢,京东物流给力!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![温斯顿特效:斯坦·温斯顿工作室的艺术历程 [The Winston Effect] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11496732/53bb851cNa2366c84.jpg)

![美国时装画技法:灵感·设计 [Fashion Illustration Inspiration and Technique] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10920784/5f6fe935-4fab-469e-9006-cc8bbc9e050e.jpg)