具体描述

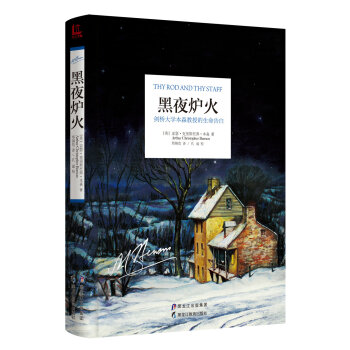

内容简介

《中华中医昆仑》是为我国近百年来150位名中医药专家编辑出版的传记丛书,是一套具有历史、学术、文化、实用和典藏等多重价值的精品力作,对于广大中医师坚定专业思想、传承中医精髓、提高医德医术水平具有十分重要的启迪和教育意义。《李辅仁学术评传(大字版)》记载了李辅仁的生平事迹,阐发了其学术思想、医术专长、医风医德和突出贡献。

目录

师承施今墨 德业誉京城专职保健医 主攻老年病

研究养生学 倡导治未病

胸有青囊术 不畏疑难症

课徒不泥古 新法育人才

从医有心得 第一是学习

精彩书摘

《李辅仁学术评传(大字版)》:李辅仁父亲李实之继承祖业,悬壶济世,精于内、妇、儿科,尤以治疗老年病闻名于京城。李实之治学勤勉,涉猎广博,为人忠厚笃实,行医布爱施仁。

因年轻时曾考中过秀才,是读书人,有一身书卷之气,所以被时人称为儒医。

李实之有两个儿子。长子取名术仁,寄托着家族以医术施仁、以仁术济世的希望。次子取名辅仁,其寓意之深远,希望之殷切,更是溢于言表。兄弟俩是在医药氛围的熏陶下成长起来的,并且实现了家族以及自己的“以仁术济世、以医道辅仁”的理想。李术仁聪明颖悟,成年后,就读于华北国医学院,是实验班第一班学员,直接受教于学院院长施今墨先生,毕业后,在天津市设“李术仁诊所”行医。

李辅仁6岁入私塾,学的是《幼学琼林》、《弟子规》等启蒙读物和《论语》、《孟子》等“子日,,、“诗云”的文章。他将“敏而好学,不耻下问”和“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”等孔孟的教导牢牢铭记于心。李辅仁曾说,孔子的教导教会他谦逊好学,在做人治学方面要勤勉求真;孟子的思想则让他爱己及人,以仁心仁术对待病人和所有人。

在李辅仁年幼时,父母常常给他讲述“岳母刺字”、“苏武牧羊”、“乌鸦反哺”、“羊羔跪乳”和《二十四孝》中的故事。儿时接受的这些忠于国、孝于亲的教育和家学医风的熏染,对李辅仁日后立身立德立业,起着无法估量的积极作用。这种教育几乎影响了他一生的行为规范。中学时代的李辅仁酷爱读书,不但爱读《古文观止》和唐诗宋词这样的文学作品,还在父亲的指导下,开始阅读《黄帝内经》、《伤寒论》等医学著作。李辅仁读书爱做笔记,诸如“阴阳四时者,万物之终始也,死生之本也,逆之则灾害生,从之则苛疾不起”等讲述医理医术的句段,他都在本子上记录备忘。

谈到读书体会时,李辅仁语重心长地说:“读书应该是人格、人性建设的头等大事。在文明时代,每一个健全的人几乎都是在健康书籍的陪伴下成长起来的。在书籍面前我们是不应该懒惰的。”受到家庭的熏陶,李辅仁在青少年时期就对医生看病产生了兴趣,经常去诊室里看父亲把脉诊病。从静坐听父亲说病,代父亲写病历,抄处方,到迎送病人,李辅仁事事都做得认真主动。李实之是严父,又是严师,在习医和读书问题上要求很高,学医必先读书,此为每日功课,不可怠惰。李辅仁说:“我所有的处方都做到用字工整清晰,从不潦草。不仅是由于家父的要求和训练,同时也是我从开始行医起就为自己定下的行医准则。”在父亲的指导下,李辅仁在学习把脉诊病的同时,对中草药的药名、药形、药性、药用也进行了学习和研究,并亲自进行尝试。如此下工夫,为日后的行医奠定了坚实的基础。

为了深造,1938年,李辅仁带着父亲的希望拜师于施今墨门下,开始了为期3年的学徒生活。

施今墨是一位宽厚仁慈、认真务实的长者。他惜才、爱才、更善于育才。从收徒之日起,就破例安排自己的长子施稚墨与李辅仁同舍食宿,以期互相砥砺,研习共进,时谓“人室弟子”。施今墨对儿子和徒弟的要求有四条:一是认真读书,博采古今各家精华,熔铸自家之学。二是精研医术,善待病人,不慕功利虚名。树立“病人之病,忧人之忧”的仁爱思想。

三是不畏难,不喜功,不骄纵,自励自省,严己宽人,自尊自爱,切勿自毁名节。四是人无志不立,既要学医就要立定脚跟,打好基础,坚定理想,不可见异思迁。

……

用户评价

刚拿到《李辅仁学术评传(大字版)》,我就被它厚重的质感和精美的装帧所吸引。虽然我还没有来得及深入阅读,但仅仅是翻阅目录和序言,就已能感受到作者在梳理李辅仁学术脉络上的严谨与功力。我对“评传”二字有着特殊的偏爱,它意味着作者并非仅仅陈述事实,而是会带有自己的见解与分析,对李辅仁的学术思想进行独立的判断和评价。我非常期待书中能够揭示李辅仁在特定学术流派中的定位,他与其他学者的学术争鸣,以及他在研究中是否曾有过突破性的创新。大字版的设置,对于我这个长期伏案阅读的人来说,简直是福音,不用再费力眯眼辨识细小的字体,可以更全神贯注地投入到李辅仁的学术世界中。我脑海中已经勾勒出许多可能的画面:那些埋首故纸堆的场景,那些灵光乍闪的时刻,那些在学术会议上激烈的辩论。我希望这本书能让我更加立体地认识李辅仁,不仅仅是一个名字,而是一个有血有肉,有思想,有情感的学术巨人。

评分“李辅仁学术评传(大字版)”——这个标题本身就充满了吸引力。我对学术人物的传记,特别是那些带有“评传”性质的书籍,一直情有独钟。它意味着作者不仅仅是记录,更是思考,是分析,是挖掘。我期待这本书能带我进入李辅仁的学术世界,了解他的治学之道,他的研究方法,以及他所取得的那些具有里程碑意义的成就。大字版的设计,更是让我觉得贴心,这让我可以放慢阅读的脚步,细细品味每一个字,每一句话,仿佛能与李辅仁本人进行一场宁静的对谈。我非常想知道,在李辅仁的学术生涯中,是否有过重大的转折点?他是如何克服研究中的困难与瓶颈的?他的学术观点在当时是否引起争议?又或者,他是否在某些方面,超前于那个时代,直到后世才被充分认识?这些关于学术探索的曲折与光辉,都是我非常感兴趣的内容。

评分《李辅仁学术评传(大字版)》这个书名,在我眼中,不仅代表了一本书,更像是一个通往历史深处的大门。我一直觉得,了解一位重要的学者,就像是解开一个时代的密码,他们的思想,他们的贡献,往往折射出那个时代的面貌。而“评传”二字,又给我一种期待,期待作者能以一种既尊重历史又不失批判精神的笔触,来解读李辅仁的学术人生。大字版的出现,让我更加欣喜,这让我想象着,我可以舒适地窝在沙发里,一杯热茶,一盏暖灯,伴着清晰的字迹,与李辅仁的学术思想来一场深度交流。我非常好奇,在李辅仁所处的时代背景下,他的学术研究是如何形成的?他又是如何应对当时社会文化、政治环境对学术研究的影响的?书中能否展现他学术思想的演进过程,以及他是否受到过其他学者的启发,又启发了后人哪些方面?这些都是我迫切想要在书中找到答案的问题。

评分《李辅仁学术评传(大字版)》这个书名,瞬间就激发了我对知识探索的渴望。我一直认为,优秀的学术人物评传,不仅能让我们了解一个人的生平,更能让我们窥见一个时代的学术风貌,以及思想的碰撞与演进。《评传》二字,更是暗示着作者将站在一个更高的维度,对李辅仁的学术成就进行审视和评价,这比单纯的传记更能引发我的思考。大字版的出现,让我觉得非常便利,这意味着我可以更舒适、更长时间地沉浸在阅读中,不用担心视力疲劳。我非常期待书中能够深入剖析李辅仁的学术思想是如何形成和发展的,他有哪些独特的学术见解?他的研究对于当时的学术界乃至后世产生了哪些具体的影响?书中是否会展现他学术研究的艰难历程,以及他在其中展现出的坚韧不拔的精神?我希望这本书能让我不仅仅记住李辅仁的名字,更能深刻理解他作为一位学者的价值与意义。

评分这本书的标题《李辅仁学术评传(大字版)》就足以引起我对这位学者的好奇。我一直对那些在特定领域深耕细作,并留下了重要学术印记的人物抱有浓厚的兴趣,而“学术评传”这个词汇更是直接点明了本书的性质,预示着它将不仅仅是简单的生平事迹的罗列,而是会深入剖析李辅仁的学术思想、研究方法、学术贡献以及他在那个时代所面临的挑战与机遇。大字版的出现,更是让我看到了出版方在读者体验上的用心,对于长时间阅读来说,无疑能减轻不少视觉负担,让沉浸于学术的海洋变得更加舒适。我尤其期待书中能展现李辅仁是如何形成他的学术体系的,他的思想是如何在历史长河中演变的,以及他的研究成果对后世产生了怎样的深远影响。那种对一位学者人生轨迹和学术成就的深度挖掘,总能带给我一种超越时空的启迪,仿佛能与这位历史上的智者进行一场跨越时空的对话。我设想着,在阅读过程中,我可能会不自觉地去查阅他提及的文献,去理解他所处的学术环境,甚至去尝试复现他的思考过程。这是一种学习,一种致敬,也是一种自我精神的提升。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![拿破仑传 [Napoleon] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12009656/57c3edf0N3d10e2bc.jpg)

![世界毒物全史:毒物史名人传记 [World History of Poison:Personage in Poison History] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12017227/58453155Nfecd4c52.jpg)