具体描述

内容简介

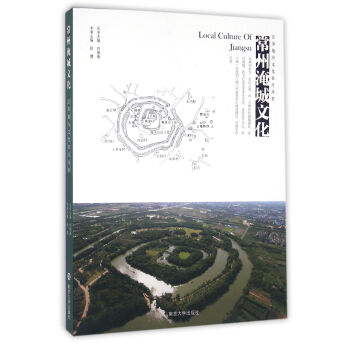

徐缨主编的《常州淹城文化》论述了三城三河套状的常州古淹城遗址,举世无双,经过数千年凄风凌雨的洗礼,演化成以海纳百川、聪慧机敏、经世致用、敢为人先为时代特征的淹城文化。在神州东方、长江之滨,有一方神奇的谜城遗址,名日淹城,距今已有3000多年历史。这是迄今为止,世人发现的三城三河套状的古城池遗址,可谓举世无双。目录

序概述

第一章 古城融文脉

第一节 远古文明

第二节 古越文化

第三节 舜与江南

第四节 古奄南迁

第五节 吴王东下

第二章 遗迹千古谜

第一节 淹城何用

第二节 古城多奇

第三节 古舟诉说

第四节 古井沧桑

第五节 土“金字塔”

第三章 薪火多传承

第一节 形成时间

第二节 地域范畴

第三节 基本特征

第四节 发展过程

第五节 史事钩沉

第四章 代有才人出

第一节 春秋战国

第二节 南北朝

第三节 唐宋明

第四节 清代

第五节 近现代

第五章 谈笑叙风韵

第一节 神话

第二节 传说

第三节 掌故

第四节 史话

第五节 “非遗”

第六章 无与常匹俦

第一节 历史贡献

第二节 当今价值

第三节 现代成果

参考文献

附 常州历史沿革简表

后记

前言/序言

用户评价

《江苏地方文化名片丛书//常州淹城文化》这本书,给我带来了前所未有的阅读体验,仿佛是一场穿越时空的文化探险。我一直认为,一本好的地方文化读物,不应该仅仅是知识的堆砌,更应该是一种情感的传递,一种精神的共鸣。而这本书,恰恰做到了这一点。书中对淹城遗址的介绍,让我看到了一个宏大而又精致的古代城市规划。从“三城两河”的格局,到各区域的功能划分,都展现了古人的智慧和远见。作者在描述这些的时候,并非只是冷冰冰的文字,而是运用了大量的比喻和形象化的语言,让我仿佛亲眼看到了这座古城的雄姿。我特别喜欢书中对淹城“春秋战国时期就已经存在”的推测,以及由此引发的对当时社会结构、经济发展、文化交流的探讨。这种“以点带面”的叙事方式,将淹城置于更广阔的历史背景下,让我对其有了更全面的认识。更让我惊喜的是,书中还涉及了淹城地区的一些非物质文化遗产,例如一些流传至今的民间戏曲、传统手工艺等等。这些内容,如同点缀在淹城历史长卷上的瑰宝,为这座古城注入了鲜活的生命力。作者在描述这些传统技艺时,既保留了其原有的韵味,又对其蕴含的文化意义进行了深入的解读,让我看到了传统文化在当代的传承与发展。这本书让我意识到,地方文化并非一成不变的静态事物,而是随着时代的发展而不断演变的动态过程。它唤醒了我内心深处对家乡文化的认同感和自豪感,也让我对未来如何保护和传承这些宝贵的文化遗产有了更多的思考。

评分读完《江苏地方文化名片丛书//常州淹城文化》,我心中涌起的是一种对历史的敬畏之情。这本书如同一面镜子,让我得以照见淹城的过去,也让我得以反思文化的传承。作者在书中对淹城历史的梳理,并非简单地罗列年代和事件,而是以一种人文关怀的视角,去解读历史的脉络。我特别注意到书中关于淹城作为“军事重镇”的论述,这不仅解释了其地理位置的重要性,更让我联想到当时那个风云变幻的时代,以及在这片土地上发生的无数次的战火与和平。书中对古代军事防御工事的详细描绘,例如城垣的结构、护城河的作用,都让我对古代工程技术有了全新的认识。但最让我感动的,是作者在描述这些冰冷的军事设施时,依然不忘融入人文的情感。例如,在提及城墙的修筑时,作者会想象到那些参与其中的普通士兵和百姓,他们的汗水和牺牲,构成了这座城市的基石。这种将宏大叙事与微观视角相结合的写作手法,使得历史不再是遥远的符号,而是鲜活的生命。此外,书中还穿插了许多与淹城相关的古代文献记载,这些引文,虽然篇幅不多,但却极具分量,它们如同穿越时空的信使,为我们揭示了淹城在历史长河中的真实面貌。我尤其欣赏作者在处理这些文献时,所展现出的审慎态度,既尊重历史文献的原貌,又结合现代考古发现进行合理的解读,避免了过度解读或简单否定。这本书让我明白,文化的传承,不仅仅是物质的遗存,更是精神的延续,而这种精神的延续,需要我们每一个人的关注与守护。

评分《江苏地方文化名片丛书//常州淹城文化》这本书,给我带来的,是一种温润而深邃的文化体验。我一向认为,地方文化名片,不应该只是单纯的介绍,更应该是一种情感的连接,一种文化的对话。作者在书中对淹城的描绘,如同一幅徐徐展开的画卷,让我看到了这座城市的古老与新生。我尤其被书中关于淹城历史演变的论述所吸引,从最初的原始聚落,到春秋战国的军事重镇,再到后来的发展变迁,都展现了淹城作为历史文化名城的独特魅力。书中对淹城遗址的考古发现的解读,让我看到了古代文明的璀璨,也让我对古人的智慧和创造力有了更深的敬意。我一直对古代的建筑技术很感兴趣,而书中对淹城城墙、排水系统等方面的详细介绍,让我对古代工程学有了更直观的认识。更让我惊喜的是,书中还涉及了淹城地区的传统手工艺,例如一些流传至今的民间织锦、陶瓷制作等。这些内容,如同点缀在淹城历史长卷上的璀璨明珠,为这座古城注入了鲜活的生命力。作者在描述这些传统技艺时,既保留了其原有的韵味,又对其蕴含的文化意义进行了深入的解读,让我看到了传统文化在当代的传承与发展。这本书让我意识到,地方文化并非一成不变的静态事物,而是随着时代的发展而不断演变的动态过程。它唤醒了我内心深处对家乡文化的认同感和自豪感,也让我对未来如何保护和传承这些宝贵的文化遗产有了更多的思考。

评分翻阅《江苏地方文化名片丛书//常州淹城文化》这本书,我仿佛置身于历史的长河之中,与淹城这座古老的城市进行着一场心灵的对话。作者以其深厚的学识和细腻的笔触,为我们勾勒出了淹城独有的文化图景。我一直对那些能够在时间长河中沉淀下来的古老文明抱有浓厚的兴趣,而淹城,正是这样一个充满魅力的存在。书中对淹城遗址的介绍,不仅仅是对其地理位置和建筑结构的描述,更是对其背后所蕴含的深厚文化底蕴的挖掘。我特别欣赏书中关于淹城“三城两河”格局的论述,这不仅展现了古人的智慧和创造力,更让我对古代城市规划有了更直观的认识。书中还提及了淹城在春秋战国时期作为军事重镇的历史地位,这让我对那个波澜壮阔的时代有了更具体的了解。更让我惊喜的是,书中还深入探讨了淹城地区的民俗文化。那些关于淹城与当地节庆、婚俗、祭祀活动的描述,都让我看到了一个活生生、充满烟火气的古代社会。我一直认为,了解一个地方的文化,最重要的是了解那里的人,以及他们生活的方式。这本书,恰恰满足了我这一点。它让我看到了淹城人民的勤劳、智慧、以及他们对美好生活的向往。这本书的语言风格也很吸引我,没有冗余的学术术语,而是用朴实而生动的语言,将历史和文化娓娓道来,读起来丝毫不会感到枯燥。它让我感觉,我不仅仅是在阅读一本书,更像是在与一位老朋友倾诉,听他讲述那些关于淹城的故事。

评分读罢《江苏地方文化名片丛书//常州淹城文化》,我心中涌起的是一种沉甸甸的责任感。这本书就像一本打开的地图,为我指引了一条通往常州淹城深层文化的路径,而这条路径不仅仅是地理上的,更是精神上的。作者在书中对淹城历史的梳理,并非简单地罗列年代和事件,而是以一种人文关怀的视角,去解读历史的脉络。我特别注意到书中关于淹城作为春秋战国时期吴国军事重镇的论述,这不仅解释了其地理位置的重要性,更让我联想到当时那个风云变幻的时代,以及在这片土地上发生的无数次的战火与和平。书中对古代军事防御工事的详细描绘,例如城垣的结构、护城河的作用,都让我对古代工程技术有了全新的认识。但最让我感动的,是作者在描述这些冰冷的军事设施时,依然不忘融入人文的情感。例如,在提及城墙的修筑时,作者会想象到那些参与其中的普通士兵和百姓,他们的汗水和牺牲,构成了这座城市的基石。这种将宏大叙事与微观视角相结合的写作手法,使得历史不再是遥远的符号,而是鲜活的生命。此外,书中还穿插了许多与淹城相关的古代文献记载,这些引文,虽然篇幅不多,但却极具分量,它们如同穿越时空的信使,为我们揭示了淹城在历史长河中的真实面貌。我尤其欣赏作者在处理这些文献时,所展现出的审慎态度,既尊重历史文献的原貌,又结合现代考古发现进行合理的解读,避免了过度解读或简单否定。这本书让我明白,文化的传承,不仅仅是物质的遗存,更是精神的延续,而这种精神的延续,需要我们每一个人的关注与守护。

评分《江苏地方文化名片丛书//常州淹城文化》这本书,给我带来的,是一种触及灵魂的文化共鸣。我一直认为,地方文化,是国家文化的重要组成部分,而淹城,无疑是这其中一颗璀璨的明珠。作者在书中对淹城的描绘,如同一幅徐徐展开的画卷,让我看到了这座城市的古老与新生。我尤其被书中关于淹城历史演变的论述所吸引,从最初的原始聚落,到春秋战国的军事重镇,再到后来的发展变迁,都展现了淹城作为历史文化名城的独特魅力。书中对淹城遗址的考古发现的解读,让我看到了古代文明的璀璨,也让我对古人的智慧和创造力有了更深的敬意。我一直对古代的建筑技术很感兴趣,而书中对淹城城墙、排水系统等方面的详细介绍,让我对古代工程学有了更直观的认识。更让我惊喜的是,书中还涉及了淹城地区的传统手工艺,例如一些流传至今的民间织锦、陶瓷制作等。这些内容,如同点缀在淹城历史长卷上的璀璨明珠,为这座古城注入了鲜活的生命力。作者在描述这些传统技艺时,既保留了其原有的韵味,又对其蕴含的文化意义进行了深入的解读,让我看到了传统文化在当代的传承与发展。这本书让我意识到,地方文化并非一成不变的静态事物,而是随着时代的发展而不断演变的动态过程。它唤醒了我内心深处对家乡文化的认同感和自豪感,也让我对未来如何保护和传承这些宝贵的文化遗产有了更多的思考。

评分《江苏地方文化名片丛书//常州淹城文化》这本书,在我心中激起的是一种深深的民族自豪感。它让我看到了中国古代文明的辉煌,以及淹城作为中华文明重要组成部分的独特价值。作者在书中对淹城历史的追溯,从其起源,到发展,再到衰落,都进行了一一梳理。我印象最深刻的是书中关于淹城作为“长江三角洲地区最早的城市之一”的论断,这让我对淹城的历史地位有了更清晰的认识。书中对淹城遗址的解读,不仅仅是地理位置和建筑结构的描述,更是对其背后所蕴含的文化意义的挖掘。例如,书中对淹城“方圆几里,层层围合”的城池结构的解读,让我看到了古代军事防御思想的先进性,也让我联想到了当时社会生产力发展水平。更让我惊喜的是,书中还深入探讨了淹城与周边地区在文化、经济上的交流与融合,这让我看到了古代中国开放包容的文化特质。我一直认为,地方文化并非孤立存在,而是与其他地区相互影响,共同发展的。这本书,恰恰体现了这一点。它让我看到了淹城在整个中华文明发展进程中的地位,以及它对周边地区产生的深远影响。书中还穿插了一些关于淹城的历史传说和民间故事,这些故事,虽然带有传奇色彩,但却折射出古代人民的朴素情感和对生活的热爱。这本书让我明白,文化传承,不仅仅是物质的遗存,更是精神的延续,而这种精神的延续,需要我们每一个人的努力。

评分我近期有幸拜读了《江苏地方文化名片丛书//常州淹城文化》,这本书如同一扇古老的窗户,让我得以窥见淹城这座城市的千年风貌。我一直认为,地方文化是一个地方的灵魂所在,而淹城,无疑承载着厚重的历史与独特的韵味。作者在书中对淹城遗址的描述,细致而生动,从城池的选址,到建筑的结构,再到出土的文物,都展现了他对淹城深厚的了解和独到的见解。我特别欣赏书中对淹城“三城两河”格局的解读,这让我对古代城市规划有了更直观的认识,也让我感受到了古人的智慧和创造力。书中还提及了淹城在历史上的军事重要性,以及它在春秋战国时期吴越争霸中的作用,这让我对那个波澜壮阔的历史时期有了更具体的了解。除了对遗址的介绍,书中还深入挖掘了淹城地区的民俗文化。那些关于淹城与当地节庆、婚俗、祭祀活动的描述,都让我看到了一个活生生、充满烟火气的古代社会。我一直认为,了解一个地方的文化,最重要的是了解那里的人,以及他们生活的方式。这本书,恰恰满足了我这一点。它让我看到了淹城人民的勤劳、智慧、以及他们对美好生活的向往。这本书的语言风格也很吸引我,没有冗余的学术术语,而是用朴实而生动的语言,将历史和文化娓娓道来,读起来丝毫不会感到枯燥。它让我感觉,我不仅仅是在阅读一本书,更像是在与一位老朋友倾诉,听他讲述那些关于淹城的故事。

评分初次翻开《江苏地方文化名片丛书//常州淹城文化》,脑海中瞬间涌现出的是一种古老而又鲜活的生命力。这本书并非是那种枯燥乏味的学术专著,而是如同一位饱经沧桑的老者,娓娓道来淹城这座城市的过往,以及那些镌刻在时间长河中的文化印记。我一直对那些能够穿越千年,依旧散发着独特魅力的历史遗迹抱有浓厚的兴趣,而常州淹城,恰恰是其中一颗璀璨的明珠。书中对淹城遗址的介绍,细致入微,从其地理位置的选定,到城池结构的演变,再到考古发现背后的故事,都给我留下了深刻的印象。我尤其欣赏作者对历史细节的考究,那些关于夯土技术、排水系统、甚至城墙砖瓦的描述,都让我仿佛置身于那个遥远的时代,能够感受到古人的智慧与辛劳。更让我惊喜的是,本书并没有止步于对遗址的解读,而是将视角延伸到了与淹城相关的民俗、传说、以及流传至今的民间技艺。那些关于“七夕乞巧”的习俗,那些关于淹城“春秋战国时期就已经存在”的传说,都为这片土地增添了神秘的色彩。我从小就听过不少关于古迹的传说,但很多都流于表面,而这本书则深入挖掘了这些传说的根源,并试图将其与史实进行联系,这种严谨与浪漫的结合,让我由衷赞叹。在阅读过程中,我仿佛看到了那些曾经在这片土地上生活过的人们,他们的喜怒哀乐,他们的信仰与追求,都在字里行间悄然流淌。这本书不仅仅是关于一座城,更是关于一群人,一段历史,一种文化。它让我对常州这座城市有了更深层次的理解,也让我对中华文明的博大精深有了更真切的体会。

评分我最近有幸读完了《江苏地方文化名片丛书//常州淹城文化》,这本书的魅力,在于它能够将厚重的历史文化,以一种轻松而又引人入胜的方式呈现在读者面前。我一直对那些沉睡在地下,等待被唤醒的文明古迹充满好奇,而淹城,就是这样一个充满神秘色彩的地方。这本书的作者,显然对淹城有着深厚的感情和独到的见解。他对淹城遗址的描述,不仅仅是考古学的报告,更像是一幅生动的画卷,将这座古城的轮廓、细节、甚至当时的氛围都描绘得淋漓尽致。我尤其喜欢书中关于淹城“人工筑城”的论述,这让我对古代工程技术有了更直观的认识,也对古代劳动人民的智慧和创造力有了更深的敬意。书中还提及了淹城在历史上的战略地位,以及它在吴越争霸中的作用,这让我对春秋战国的历史有了更具体的理解。除了对遗址的介绍,这本书还深入挖掘了淹城地区的民俗文化。那些关于淹城与当地节庆、婚姻习俗、祭祀活动的描述,都让我看到了一个活生生、充满烟火气的古代社会。我一直认为,了解一个地方的文化,最重要的是了解那里的人,以及他们生活的方式。这本书,恰恰满足了我这一点。它让我看到了淹城人民的勤劳、智慧、以及他们对美好生活的向往。这本书的语言风格也很吸引我,没有冗余的学术术语,而是用朴实而生动的语言,将历史和文化娓娓道来,读起来丝毫不会感到枯燥。它让我感觉,我不仅仅是在阅读一本书,更像是在与一位老朋友倾诉,听他讲述那些关于淹城的故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![德国/文化中行国别(地区)文化手册 [Germany] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11990925/5805e8eeNff90e654.jpg)