具体描述

产品特色

内容简介

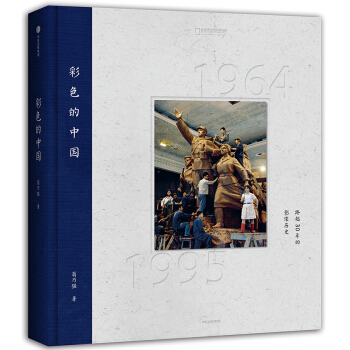

本书的全部照片挑选自翁乃强精心保存了数十年的反转片、彩色负片和黑白底片,拍摄时间从1964年到1995年,横跨当代中国的几个不同的时代,聚焦于巨变年代中普通人的生活状态与生产场景。其中有70张作品的原底片已经被中国国家博物馆收藏,140多张无酸照片被中央美术学院收藏。

摄影者以独特的视角拍摄了被很多摄影家忽略的生活细节、平凡琐事、普通民众,并逐渐在拍摄中摸索出一套独特的观看之道。透过这些鲜活的彩色照片,一张张活生生的面孔从历史的深处浮现出来,读者得以用极其罕见的彩色视野,近距离观看那个年代人们的喜怒哀乐。

青年时代的翁乃强和他的摄影告诉我们:历史并不只是冷冰冰的数字和年表,而是一个个充满色彩和情感的个体故事。对于摄影,翁乃强只有这样一个质朴的理想:做时代的记录者。

作者简介

翁乃强,中国摄影家、画家,“四月影会”重要成员,中央美术学院摄影专业奠基人。祖籍福建龙岩,1936年7月出生于印度尼西亚雅加达一个爱国华侨的家庭。父亲翁福林曾开过照相馆、广告公司和电影公司。翁乃强酷爱美术,从12岁开始就向侨报《生活报》的摄影记者周昌平学习摄影。1951年7月回到中国。1951~1953年,在北京育英中学(现北京第二十五中学)就读。

1954~1958年,在中央美术学院附中就读。

1958~1963年,在中央美术学院油画系吴作人工作室学习,师承艾中信、韦启美、林岗、詹建俊、李苦禅等大家。

1964~1990年,在《人民中国》日文版杂志社工作,先后任美术编辑、摄影记者、图片部主任、编委、主任记者、总编助理,其间得到康大川、田家农、车慕奇、黄祥坤、安淑渠等同志的指导和帮助。发表了大量的摄影作品、插画,出版了很多摄影、美术画册。多次参加全国人民代表大会及中国人民政治协商会议的采访工作。

1980年,先后加入中国美术家协会、中国摄影家协会。

1985年12月13日,加入中国共产党。

1986年,作为创会会员加入了中国华侨摄影学会,并任副会长、荣誉会士。

1988年,获香港国际幻影会荣誉会士。

1990年,调中央美术学院版画系筹建摄影工作室,任副教授。

1993年,被评为教授。

1996年,作为创会会员加入世界华人摄影学会,任会员资格评审委员会委员。

2003年退休。

内页插图

目录

推荐序 一颗红心,真诚记录时代 那日松推荐序 相知五十年 方学辉

章甲 时代面庞 大同年代的生活和工作

章乙 舞台中央 北京和天安门的故事

章丙 人物记忆 文艺的新生

翁乃强访谈

精彩书摘

整理和挑选翁乃强的底片,一开始的时候,就像一段段时空穿越之旅——翁乃强平静地打开藏在书柜、衣柜、底片柜、床下面的各种容器:400英尺胶片片盒、幻灯片整理箱、柯达散叶片片盒、乐凯的老相纸夹,将那些尘封多年的底片和照片摊在床上、地上、桌子上。旁边的缝纫机上放着落满灰尘的两台20世纪50年代德国产的徕兹放大机,旁观着这些重见天日的底片被摊开,空气中弥漫着一股胶片的味道。翁乃强所为人熟知的作品,主要是20世纪60-70年代在天安门广场,毛主席八次接见红卫兵时期拍摄的作品,这些作品也是我国为数不多的,直接记录那个历史事件的彩色影像。但事实上,这些精彩的摄影作品只占他的照片的很小比例,甚至还不到冰山的一角。评价一位摄影师、分析一位摄影师的作品,仅仅靠发表的几张名作肯定是不够的,翁乃强如此坦诚直率,竟然开放了他的“底片库”让编辑能够饱览几乎他的全部作品,这真的是难得贴近历史、贴近一位摄影家的机会。

翁乃强是一位“时代的影像记录者”,这主要归功于三个因素。首先,他是从海外归国的华侨,父母都是电影人,从小就接触摄影,所以有一定的基础和客观记录的摄影观念,而且他自觉地、有意识地要将当时的社会生活完整地记录下来,他认为摄影最重要的功能和作用就是记录客观环境、时代和人们的生产生活、精神面貌。所以他不像当时国内的很多专业摄影记者——由于主观客观的各种条条框框,终究只能拍摄任务规定的内容——而是时刻带着“摄影眼”,看到有趣的、有意义的、有时代特征的人物、场景、细节,就全部都拍摄下来。

第二个因素是工作和家庭环境给他带来的。在那个年代,就有着难以想象的优势,这得以让他按照他的摄影理念坚持下去。翁乃强曾经说过,他在当时从来不会吝惜底片,绝大多数时候,就像现在用手机或者数码相机一样拍照——生活在现代的年轻人,其实很难想象“摄影”这个活动在20世纪60-70年代的中国是一种多么难、多么昂贵的事情:摄影技术本身就是一道门槛;相机不是一般家庭能够拥有和使用的,多数城市的富裕家庭最多一年拍一两张全家福;即使是以摄影为生的专业记者,就算是拍摄黑白胶片,也多半要数着张数拍。因为胶卷很贵,35mm胶卷只有36张(120胶卷只有12张),后期冲洗也是既麻烦又昂贵。所以,无论对于摄影师还是民众来说,“摄影”这个活动并不是随意的、私人化的,而是一种充满“仪式感”的活动。在这样的社会经济环境中,很少的摄影师会拍摄非任务规定的、随意的、个人视角的影像。

……

前言/序言

一颗红心,真诚记录时代那日松/文

大约10年前,我第一次看到翁老的照片,感觉挺震惊的,因为作为一个非新华社记者,能在上世纪60-70年代拍摄这么多彩色照片,还是很少见的。更重要的是,翁老的照片还有一种所谓“当代艺术”的味道,他的个展2006年在798百年印象画廊展出后,在摄影圈和艺术圈都引起了很大的轰动,其中一幅代表作《大海航行靠舵手》(照片的题目应该是画廊取的)当时曾拍出20多万人民币的价格,后来一位著名收藏家(他以收藏当代画家作品为主,很少收藏摄影作品)还曾托人找到我,想让我找百年印像画廊和翁老砍砍价。这位曾经一掷数千万收藏一幅油画的收藏家,却认为20万元一张照片太贵了,当然我当时没有答应帮他。翁老照片的历史价值与艺术价值何止20万元人民币呢?

这本《彩色的中国:跨越30年的影像历史》中所收录的照片因为它浓烈的色彩,而让我们对那个时代的记忆忽然平添了一些恍若梦中的感觉,好像有一股力量要把你拽向时间的黑洞,你仿佛又重新触摸到了那些历史的痕迹。那山呼海啸般的万岁声,那一片片绿色的军装,那一张张亢奋的脸庞……当然也有安静的小城、广阔的田野、飞驰的自行车、灿烂质朴的笑容……我想这也许是彩色照片与黑白照片的区别——彩色照片更容易让人产生一种梦幻的现实感,而黑白照片则让我们仿佛看到某种历史的真实。

20世纪60年代,翁老毕业于中央美术学院油画系,专业艺术科班出身,后分配到《人民中国》杂志社工作,再转行成为摄影记者。我想他后来拍摄的照片相比于同时代的其他摄影记者之所以更“艺术”一些,跟他学习油画有很大的关系,特别是在拍摄彩色照片的时候,翁老的特点更为明显。我曾经有一个观点得罪了不少人,我说——“中国摄影家不会拍彩色照片”,当然,翁老除外。翁老在这一代摄影家中,最突出的一点就是留下了一大批优秀的彩色摄影作品,这些作品不仅有完全政治性的宣传照和领袖图片,也有很多记录了普通社会生活的真实影像。

当然,作为那个年代具有代表性的“纪实”摄影家,翁老也不是一个先知先觉者,他只是用一个职业摄影师的态度去感悟那个时代,就如他自己所说:站在大多数人一边,用摄影记录下这个时代,是一个记者的责任。

不管时代如何变迁,翁老都用一颗红心,真诚地记录着……

在那个摄影纯粹为政治服务的年代里,翁老是少数几位还秉承着“要抓拍,不能摆拍”理念的摄影家。但这种“抓拍”其实也是一种“摆拍”——我称之为“真诚的摆拍”,因为他的拍摄对象都已经自觉地变成了荒诞时代的无法主宰自己命运的演员,而翁老则真诚地记录了这个时代的荒诞与现实。

上世纪50-70年代恰恰是欧洲和美国的报道摄影(中国也管之叫“纪实摄影”)最为发达和辉煌的时期,与之对应的,中国却是“政治摄影”(艺术摆拍)成为几乎唯一的主流。那时候,在中国摄影界甚至可能根本没有“纪实摄影”这样的词汇出现过。中国摄影家在70年代末期才开始真正睁开自由的眼睛。这一点在80年代翁老所拍摄的影像中也可以看出来,翁老那时的作品明显有了更多真正“抓拍”的内容。

可以研究一下的是,如今在全世界都很火爆的“中国当代摄影”(观念摄影)几乎全是所谓“摆拍”的作品,它们跟20世纪50-70年代的中国摄影真是一脉相承,只是那时候摄影家的摆拍完全代表国家或者政党的意识,而现在的“当代艺术家”的摆拍则代表的是个人的意识和观念。另外,他们的拍摄对象也基本是一致的:不同时代照片里的人物,但都是“演员”。

回到翁老的作品中,尤其是那些带有强烈政治符号的彩色照片,在封尘了多年之后,却成为“中国当代艺术影像”具有特殊代表性的经典作品。——有点荒诞,但又非常现实。这是一个时代政治美学的延伸。

用户评价

读这本书,就像是在穿越一条时光隧道,每翻过一页,都像是踏入了另一个时空的入口。我惊喜地发现,书中那些影像的视角非常独特,它没有过多地聚焦于宏大的政治叙事,而是更多地从生活化的角度切入,展现了普通中国人的真实生活状态。我看到改革开放初期,人们的物质生活虽然相对匮乏,但精神面貌却显得格外昂扬。那些朴实而真诚的笑容,那些充满希望的眼神,都让我深受感动。随着时间的推移,我看到了中国经济的飞速发展,城市的面貌日新月异,人们的生活水平也得到了极大的提高。书中那些展现城市建设、科技进步的影像,无不彰显着中国力量的崛起。然而,让我印象深刻的不仅仅是这些光鲜亮丽的成就,更在于作者捕捉到了时代变革中那些细微之处。例如,一家人的合影,从最初的简陋家具到后来的电视机、冰箱,这些细小的变化,却承载着一个家庭几代人的生活变迁。又比如,不同时期人们的娱乐方式,从露天电影到卡拉OK,再到后来的网络游戏,这其中折射出的不仅仅是技术的进步,更是人们精神需求的演变。这本书让我深刻地体会到,历史的进步,最终体现在一个个鲜活的个体身上,体现在他们生活中的点滴变化中。

评分这本书的封面设计就足够吸引人,封面上“彩色的中国:跨越30年的影像历史”几个字,色彩斑斓,仿佛预示着书中将是一场视觉的盛宴。我一直对中国近几十年的发展变化非常感兴趣,特别是那些记录时代变迁的影像资料,总能让我产生强烈的共鸣。这本书的书名直击我心,让我对接下来的阅读充满了期待。我好奇作者是如何跨越30年的漫长时光,从海量的影像资料中精选出那些最能代表中国时代印记的照片。是那些展现了城市日新月异的面貌,还是那些捕捉了乡村淳朴生活场景的瞬间?亦或是那些记录了重大历史事件瞬间的画面?我设想,这本书不仅仅是一本图片集,它更像是一本浓缩的中国当代史,通过一帧帧影像,串联起过去30年间中国人生活方式、思想观念、社会面貌乃至国家发展的点点滴滴。我相信,每一张照片背后都承载着一个故事,一段历史,一种情感。我特别期待书中是否会有一些罕见的、不为人知的珍贵影像,能够为我打开全新的历史视角。同时,我也希望书中能有专业的解读和深刻的评论,帮助我更深入地理解这些影像所蕴含的时代意义和人文价值。这30年,是中国发生翻天覆地变化的30年,我想通过这本书,去感受那种澎湃的力量,去体会那种变革的深度,去理解我们是如何走到今天的。

评分《彩色的中国:跨越30年的影像历史》给我带来的最深刻的感受,是历史的厚重感与生命力的交织。书中那些跨越30年的影像,记录了中国的沧桑巨变,也记录了中国人民的奋斗历程。我看到了曾经的贫穷与落后,也看到了如今的繁荣与昌盛。这些影像,让我更加深刻地理解了“中国奇迹”的来之不易,也更加坚定了对中国发展前景的信心。我尤其欣赏书中对时代背景的呈现,例如,改革开放初期,人们脸上洋溢的对未来的憧憬,以及90年代,随着经济发展,人们生活方式的多元化,这些都反映了中国社会思想观念的解放和进步。书中对自然风光变化的记录也让我十分关注,例如,曾经绿树成荫的山峦,如今是否已被城市扩张所取代?曾经清澈见底的河流,如今是否也面临着污染的挑战?这些影像,不仅是对历史的回顾,更是对未来的警示。

评分不得不说,这本书的选材角度非常巧妙,它以一种非常“接地气”的方式,展现了中国30年的巨变。我尤其喜欢书中那些描绘城乡风貌对比的影像。一边是飞速发展的城市,鳞次栉比的摩天大楼,川流不息的车流,展现着中国经济的活力与实力;另一边,则是依然保留着古朴韵味的乡村,炊烟袅袅,稻田金黄,人们过着相对宁静的生活。这种对比,让我深刻地感受到了中国社会在现代化进程中所面临的挑战与机遇。书中对于不同年代人们的精神面貌的捕捉也十分到位。我看到了改革开放初期,人们那种渴望知识、渴望改变的眼神;我看到了90年代,随着物质条件的改善,人们开始追求个性化和多样化的生活方式;我看到了21世纪,信息技术带来的深刻变革,人们的生活方式和沟通方式发生了翻天覆地的变化。这些影像,就像是一部无声的电影,将过去30年的中国社会变迁,以最直观、最生动的方式呈现在我面前。这本书不仅仅是照片的集合,它更像是一份珍贵的社会学研究报告,通过影像的力量,揭示了中国社会发展的脉络和规律。

评分这本书的叙事方式非常独特,它没有冗长的文字描述,而是用一幅幅鲜活的影像说话。我仿佛能够听到照片中的声音,感受到照片中的温度,甚至闻到照片中的气味。例如,一张描绘集市景象的照片,我仿佛能听到小贩的叫卖声,闻到各种食物的香气,感受到人群熙熙攘攘的热闹景象。书中对科技发展的记录也让我惊叹不已。从最初的BB机、大哥大,到后来的智能手机、高速互联网,这些影像清晰地勾勒出了中国科技发展的脉络。我尤其好奇书中是否收录了一些关于中国航天、高铁等重大科技成就的影像,它们无不彰显着中国作为科技强国的崛起。这本书不仅仅是一本图片集,它更像是一部电影,一部关于中国30年变迁的史诗般的电影,只不过,这部电影的导演是我们自己,演员是我们每一个人,而镜头,就定格在我们共同走过的岁月里。

评分这本书的编辑和排版也相当出色,每一幅图片都经过精心挑选,高质量的印刷保证了色彩的鲜艳和细节的清晰。我常常会在一张图片前驻足良久,试图从中解读出更多的信息。例如,我看到一张关于春节景象的照片,不同年代的家庭,不同风格的年夜饭,不同的庆祝方式,这些细微之处都反映了社会经济发展和文化变迁的轨迹。书中对于儿童成长和教育的关注也让我印象深刻,从简陋的教室到现代化的学校,从玩耍的简易玩具到琳琅满目的电子产品,这都印证了中国社会对下一代的重视程度不断提高。我特别好奇书中是否收录了一些关于中国传统节日习俗变迁的影像,例如,春节贴春联、舞龙舞狮等活动在不同年代是如何呈现的。这本书不仅仅是一本关于宏观经济和城市发展的书,它更是一本关于“人”的书,关于中国人民在时代变迁中的生活、情感和梦想的书。它让我看到了中国人民的韧性、创造力和对美好生活的向往。

评分这本书的价值,远不止于它所展现的影像本身,更在于它引发的思考。每一次翻阅,我都能从中获得新的感悟。例如,我看到书中一张关于城市夜晚的照片,曾经的灯火阑珊,如今已是流光溢彩,这不仅仅是城市照明的进步,更是中国经济发展水平的直观体现。书中对于不同地域、不同民族风貌的呈现,也让我看到了中国地域文化的丰富性和多样性。我尤其好奇书中是否收录了一些关于中国特色小镇、古村落保护等方面的影像,它们无不展现着中国在追求现代化的同时,也在努力传承和保护着自己的文化遗产。这本书就像是一位循循善诱的老师,它用最直观、最生动的方式,向我讲述着中国的故事。它让我看到了中国的过去,也让我对中国的未来充满了无限的遐想和期待。

评分这本《彩色的中国:跨越30年的影像历史》给我带来的震撼,远不止于视觉的冲击。它让我开始重新审视“历史”这个概念。我一直以为历史就是那些教科书上的大事记,那些帝王将相的故事,但这本书却告诉我,历史就存在于我们身边,存在于我们每一个人的生活之中。书中那些跨越30年的影像,就像是一面面镜子,照出了中国社会的变迁,也照出了每个中国人成长的足迹。我看到,曾经的简陋房屋被鳞次栉比的高楼取代,曾经的泥泞小路变成了宽阔的柏油马路,曾经的绿皮火车变成了呼啸而过的动车组。这些看得见的改变,是如此的直观和震撼。但更重要的是,书中那些人物的表情、动作,那些生活场景的细节,都传递出一种无声的力量。我看到,曾经人们朴素的衣着,脸上却带着自信的光芒;我看到,曾经拥挤的家庭,却充满了温馨和欢乐。这些影像,让我更加深刻地理解了“人民是历史的创造者”这句话的含义。每一个普通人的奋斗,每一个家庭的变迁,都在共同塑造着中国今天的模样。这本书,让我看到了中国人民的智慧、勤劳和坚韧,也让我对祖国的未来充满了信心。

评分阅读《彩色的中国:跨越30年的影像历史》,对我而言,是一次深入的自我反思之旅。我发现,书中许多影像中的场景,我都曾经经历过,或者我的家人曾经经历过。当我在书中看到那些熟悉的物件、熟悉的场景时,一种强烈的年代感扑面而来,仿佛那些日子就在昨天。我看到了自己童年时期的玩伴,看到了我曾经就读的学校,看到了我父母年轻时的模样。这些影像,让我更加珍惜当下,也更加理解了父辈们的艰辛与付出。这本书让我明白,历史并非遥不可及,它就镌刻在我们每一个人的生命之中。我特别欣赏书中对女性地位变化的记录,从传统的家庭主妇到如今活跃在各个领域的职业女性,这些影像充分展现了中国女性解放的进程和独立自主的精神。这本书也让我看到了中国文化自信的逐渐建立,从早期对西方文化的模仿,到如今中华优秀传统文化的传承与创新,这些都体现在影像的细节之中。

评分当我翻开这本书,第一页就让我陷入了沉思。那些熟悉的,又似乎久违的画面,瞬间将我拉回到了某个特定的年代。书中选择的影像,不仅仅是简单的记录,它们更像是一种情感的投射,一种时代的缩影。我看到改革开放初期,人们脸上洋溢着的对未来的憧憬和希望;我看到乡镇企业蓬勃发展的景象,那些忙碌的身影,勾勒出中国经济腾飞的最初轮廓;我看到城市化进程中,高楼大厦拔地而起,与古老的街巷形成了鲜明的对比,这其中蕴含着多少变迁和阵痛。书中对社会风貌的捕捉也极其到位,从人们的穿着打扮、出行方式,到娱乐活动、家庭生活,无一不体现着时代的烙印。那些曾经风靡一时的流行元素,那些曾经承载着一代人记忆的物件,都仿佛穿越时空再次展现在眼前,勾起我内心深处最柔软的情感。我尤其注意到书中对普通人的关注,那些面朝黄土背朝天的农民,那些穿梭于城市街头的劳动者,他们的喜怒哀乐,他们的奋斗与坚持,构成了这幅壮丽画卷中最真实、最动人的篇章。这本书并非简单地罗列图片,它更像是在讲述一个关于“人”的故事,关于无数个普通中国人在时代洪流中努力生活、追逐梦想的故事。

评分随时随地翻开它,呈现在眼前的是历史的记忆,一代人的回忆,珍贵的影像,一本值得收藏的画册。

评分可能限于底片的质量,大篇幅的照片不是很多,但记录的功能已经很丰满了。

评分以前实在**新闻中看过相关的图片以及对应的介绍,,这次经过朋友介绍,终于乘着11买了一本。

评分经典版本,值得推荐!经典版本,值得推荐!

评分北京次渠仓这种恶意损坏书籍的发货方式,大约有两年了,多次找客服提意见都不管用,依然是一层脏兮兮的塑料袋给你发十分贵重的书籍,非常可恶的还有,客服的领导亲自给我打电话,告知包装不和要求的事情已经反映给了北京仓的领导,领导非常重视,并开会研究了怎么解决此事,我开始以为是真的,可后来看到发来的货依然是一层脏兮兮的破塑料袋,我才明白,是北京仓的和客服一起在撒谎。我的判断是,这些人肯定是马**云派来卧底的。

评分很满意!不知是老了还是怎么的,翻看这本书时,以前生活中的一幕幕就在眼前飘着,幸福是什么?我们这代人有更多的体会,动态范围太大了。

评分快递很快,包装很好,给快递员点赞!东西是正品

评分不错的图片集,物品完好。

评分书已收到,物流比较快,快递员的服务比较好,至于书的质量怎么样,以后再来评价。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有