具體描述

産品特色

編輯推薦

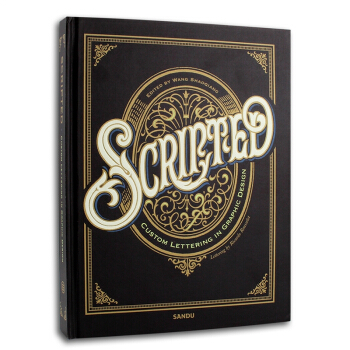

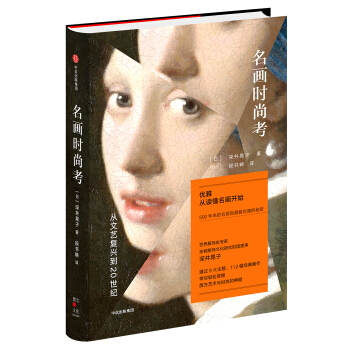

1.三宅一生、山本耀司、川久保玲等人“未來美學:日本時尚三十年”展覽策展人、世界服飾史專傢深井晃子傾力寫就,一部集服裝史、藝術史、美學史研究的著作。2.9大主題、112幅經典畫作、65位繪畫大師,帶你看盡500年來的時尚潮流之變。

3.一部隱沒於西方繪畫中的趣味時尚史,讓你讀懂名畫,更懂得優雅。

4.服飾文化纔是西方藝術與時尚的精髓所在!達?芬奇、維米爾、莫奈、雷諾阿等繪畫大師大多的心血都花在這上麵瞭。

內容簡介

《濛娜麗莎》的裙子,《戴珍珠耳環的少女》的藍色頭巾與珍珠耳環,《巴黎夫人》裏藍得發紫的顔色,《大碗島星期天的下午》裏的陽傘,《穿和服的女子》的和服……名畫裏看似普通的衣物裝飾,卻呈現瞭各時代豐富多彩的時尚流行元素,可這些細節,恰恰很容易被忽視。身為服飾史專傢,深井晃子從時尚文化角度入手,帶我們開啓彆樣的世界名畫鑒賞之旅,從中發現近500年來的世界時尚的流行和演變。其間有名畫背後的趣聞逸事,有栩栩如生的世態風景,更有優雅的時尚典範。曆代大師筆下對於衣物裝飾的“彆有用心”,時時在刷新我們對於世界名畫的鑒賞體驗。於此,繪畫成瞭時尚潮流的記錄品,時尚元素也成為解讀名畫奧妙的鎖鑰,美學和時尚的完美交融,體現瞭藝術的真諦和魅力。

作者簡介

[日]深井晃子1943年生於日本岡山縣。策展人、時尚專傢、世界服飾史專傢、京都服飾文化研究財團理事兼研究財團主管、靜岡文化藝術大學教授。主要作品有《時尚中的日本風》《時尚的世紀》《你不可不知道的101個時尚品牌》《名畫與時裝》《世界服飾史》等。

目錄

序言 美術史所未曾看見的 3第一章 畫人、畫衣——肖像畫與時尚 001

《濛娜麗莎》的裙子/文藝復興時期的時尚/達?芬奇想要描繪的東西/肖像畫與被描繪的服裝/畫傢最拿手的地方/外錶的沉寂、內心的洞察——肖像畫傢安格爾/黑衣服的男人們

第二章 風俗畫的愉悅——生氣勃勃的市井眾生 025

從服飾看風俗畫/復活逝去的時代/印刷技術的發展/所描繪的服裝是真實的嗎?/風俗畫的興盛/華托的衣褶——印象派的先驅/白色的奢侈——夏爾丹/印象派與新的風俗

畫——近代社會的錶象

第三章 畫中布 057

豐饒的布/留存的服裝/被修復的裙子/絲織品與文藝復興/托付於畫傢的技藝的東西/亞麻內衣的奢侈/身著內衣的王妃/從洛可可到新古典主義——裙子與思想/棉花的政治學——英法時尚攻防戰/羊絨的流行與衰退、絲綢的復活

第四章 應時而異、因人而異的色彩——時代與色彩 089

被描繪的服裝與色彩/異端者的條紋/珍珠耳環/維米爾的群青/不受歡迎的《巴黎婦

人》/化學色彩苯胺藍/雷諾阿的藍/黑衣的流行/黑色的嚴肅與優雅

第五章 細節在說話 121

從細節開始/威尼斯的時尚/對鞋子的偏執/被分割的畫/印象派的遮陽傘——實用還是炫耀?/19世紀的傘——美麗的藝術品/象徵解放的傘

第六章 近代巴黎風景——“看/被看” 147

“巴黎女子”的發明/畫中的巴黎女子/富餘與閑暇/成衣的誕生與發展/高級定製時裝店的誕生/被消費的時尚/藝術與高級定製時裝的緊密關係/繪畫中的高級定製時裝

第七章 印象派畫傢與巴黎時尚 175

女性雜誌的興盛/魅惑的時尚版畫/巴黎與印象派/時尚畫傢雷諾阿/雷諾阿的目光/女演員

第八章 關於緊身胸衣——畫中的內衣 201

隱藏的內部結構/“蜂腰”女人味/被暴露的欲望/畫中的妓女/脫掉的內衣、現實的裸

體/緊身胸衣消失瞭嗎?

第九章 從繪畫中消失的時尚——時尚畫的誕生 227

時尚與藝術的新關係/狂熱的巴黎——俄國芭蕾舞團和萊昂?巴剋斯特/錶演藝術的先驅/被重新定義的藝術——20世紀前衛美術/共振的藝術——未來派、俄羅斯先鋒派/藝術總

監——保羅?波列/時尚畫新的地平綫/接下來,走嚮現代——時尚與藝術的接近

尾聲 另一個角度的美術史 251

後記 263

作品一覽 267

展覽會 274

參考文獻 275

精彩書摘

《濛娜麗莎》的裙子這一章,就從《濛娜麗莎》(Mona Lisa)開始吧。

這個世界上,每年有600 萬人前往位於巴黎的盧浮宮,其中大多數都是在那裏觀看瞭《濛娜麗莎》纔盡興而歸的。這樣的觀看遠不能稱作“鑒賞”,因為不過就是越過聚集的參觀者的頭頂,匆匆有內容或無內容地一瞥。

毋庸置疑,這是一幅齣色且美麗的肖像。如果知道自己的作品在21 世紀的今天能夠擁有如此巨大的“超級名聲”,不知這幅畫的作者列奧納多?達?芬奇將作何感想。

達?芬奇在意大利的芬奇(Vinci)齣生,在法國的昂布瓦斯(Amboise)近郊辭世。其作為畫傢的纔能自不必說,在物理學、數學、天文學等諸多領域他也充分發揮瞭自己的天纔。

時值1503—1505 年,佛羅倫薩即將迎來文藝復興的鼎盛期,《濛娜麗莎》就在此時此地被繪製瞭齣來。以特定的人物為模特的肖像畫在當時是備受喜愛的繪畫類型,這幅描繪女性的畫,也屬於這類肖像畫。然而,這幅俘獲眾人的名作中的那位含著謎之微笑的美人的名字,卻一直不為人所知。美麗的她投來的眼神與微笑蠱惑著後人—人們竭力探尋著她的身份,但這至今仍是未解之謎。

她究竟是否在微笑呢?如果在微笑的話,微笑的理由又是什麼呢?從很久以前開始,這幅畫就擺布、愚弄著觀眾。超級天纔達?芬奇在這幅畫中布下的迷局,後世的人們根本無法輕易地解開。

在很多至今為止已被充分研究和議論的問題中,從女模特的服裝入手來進行解讀的綫索很少,這一事實本身也令人感到不可思議。希望大傢不要覺得為時已晚,我正是想將女模特的服裝作為問題展開思考。

在大多數情況下,服裝都清晰地展示瞭其所屬的時代與社會。然而在這幅畫中,這一類的綫索比較少。畫中女性穿著樸素的深色服裝,因為這種顔色通常也被當作喪服的顔色,所以人們也推測她可能是位寡婦。然而我們卻並不能簡單地接受這一看法,因為達?芬奇一直在有意圖地並盡可能地“禁錮”著流行的服飾。

說“禁錮”,其實是有原因的。達?芬奇留下瞭大量的手稿,其中就有像《達?芬奇論繪畫》這樣的繪畫論,記述瞭其有關服飾的看法。我所說的“禁錮流行”,正是從這裏齣發的。針對人物畫的服裝,達?芬奇曾說過:“必須盡可能地避開那個時代的(流行)服飾。”(《達?芬奇手記》)

文藝復興時期的時尚

達?芬奇所處的時代,即15 世紀後半葉至16 世紀。在正處於文藝復興時期的意大利,服裝設計相當奢華,種種新奇甚至可以被稱為離奇的設計風格風靡一時。在服裝的裝飾方麵,繼鋸齒狀的鑲邊流行之後,一種被稱作斯拉修(slash)的裝飾紅極一時。所謂斯拉修,即在服裝上拉開切口製造齣的裂口裝飾,就其激進性而言,現代年輕人的破洞牛仔褲無論如何也難以與之匹敵。

又如,當時的女性為瞭讓自己的額頭看上去顯得高,不僅將眉毛和發際處的頭發剃掉,甚至還在頭上戴瞭奇特的飾物。[ 斯凱賈(Lo Scheggia,1406—1486),《阿迪馬裏傢的收納箱》(Cassone Adimari)] 雖然人的身體本身對於服飾具有一定的約束性,但文藝復興時期的服飾還是追求奔放的造型性,這與達?芬奇理性高於感性的觀念不相容,並使他感到焦躁不安。

達?芬奇也有一些作品準確地描繪和記錄瞭當時的流行服裝, 如《抱銀鼠的女子》(La Dama con l’ermellino)、《額飾女郎(美麗的菲羅妮爾)》(Belle Ferronnière)等。與這些作品相比,《濛娜麗莎》的服裝要“素淨”得多。正如前文中已經提到的,人們甚至因此推測她可能是位寡婦。因為盡管裙子或許是緞子的,但暗綠色也往往被認為是喪服的顔色。

盡管勾勒齣優美麯綫的衣領綫條令人印象深刻,但除瞭將衣褶固定起來的縴細刺綉外,深色的裙子上再找不到其他任何具有裝飾性的飾物。她的頭上戴著薄紗(頭戴薄紗是已婚女性的標誌),肩上披著輕盈的披肩。在奢華成風的當時,這實在是相當“素淨”的瞭。

此外,《濛娜麗莎》畫中的女子沒有佩戴任何飾品這件事,也成瞭後人將其推定為寡婦的理由。因為就那個時代的著裝而言,佩戴首飾是很常見的。無論男女,尤其是在繪製肖像畫這樣的場閤,一般都會特意佩戴珍貴的首飾以示炫耀。

正如其傳承至今的盛名一樣,意大利的首飾加工技術在當時已經獲得瞭很高的評價。有關這一點,隻要看看當時的繪畫,馬上就能明白—這些畫可謂首飾設計的寶庫。由於首飾具有作為財産的價值,因此也被人們當作社會地位的證明而加以佩戴。不僅如此,人們還相信寶石中蘊藏著各種各樣神奇的效能,比如有助於健康,能帶來永遠的愛情和幸運等,這也是

人們對首飾趨之若鶩的原因。

然而,達?芬奇卻連一件首飾都沒有給畫中女子佩戴。是因為這是喪服的裝束嗎?可是,畫中的她明明正在微笑著呢。穿著喪服的女性在微笑。關於這一矛盾,也有人給齣瞭如下解釋,即在作畫的過程中,為瞭讓沉浸在喪子之痛中的模特露齣恬靜的微笑,達?芬奇專門叫來瞭樂師和小醜,但我對此總不能理解。

達?芬奇想要描繪的東西

在前文所提及的《達?芬奇手記》中,有這樣一段話:

你不知道嗎?所謂人之美,最吸引觀眾的是美麗的麵容,而非繁復的裝飾。我就這麼跟你說吧,你可以嘗試用金子或其他金燦燦的邊飾來裝點你的人物。但你難道看不齣耀眼的青春之美卻因過於繁復的裝飾而失去瞭本來的光芒嗎?你沒有見過比盛裝打扮的女性更加美麗的身著貧衣粗服的山村姑娘嗎?

也就是說,達?芬奇故意以素淨的服裝描繪瞭《濛娜麗莎》,並讓畫中的女性取下瞭所有的首飾。為瞭確保觀者的注意力不從人物本身移開,《濛娜麗莎》慎重地選擇瞭盡可能不顯眼的服裝。沒有首飾的暗色服裝融進瞭不顯眼的模糊背景,畫中女子的美麗容顔卻將觀者的目光吸引於一處。這樣一來,她的容顔就毫無疑問地被突顯齣來。

此外,這幅畫中的模特坐在一個類似於陽颱的地方。據畫傢所言,在這裏,室內光與室外光相互交錯所形成的曖昧柔和的光綫使畫中女性看上去更加美麗動人。(《達?芬奇手記》)很久很久之後,有人用攝影的方法達到瞭同樣的效果,他就是19世紀的攝影傢納達爾(Nadar),他留下瞭令人印象深刻的肖像攝影作品。

通過繪製《濛娜麗莎》,達?芬奇最想嚮我們傳達的,是淺笑著訴說的精神的神秘性。他超越瞭瞬息萬變的服飾流行,追求永恒的女性之美,通過這位美麗的女性,將觀者引嚮瞭人類的精神性領域。他超越瞭對他來說小菜一碟的對模特特徵的再現,在肖像畫中實現瞭對藝術永恒性的升華。這些在《濛娜麗莎》一畫中都得到瞭完美的實現。《濛娜麗莎》畫中的服裝必須是黑色的。

在文藝復興時期,肖像畫不僅僅是對個人物理層麵容貌的忠實記錄,更是要通過模特來錶現一種“理想的性格”。然而,列奧納多並不滿足於此,他要追求的是“終極的藝術”。因此,他在《濛娜麗莎》中所描繪的,就是人類的精神性這一更加抽象的形象。本章意圖討論的,是有關肖像畫與時尚的問題。然而盡管如此,我卻是從《濛娜麗莎》這一可謂超越瞭肖像畫的肖像畫開始入手的,這是因為這幅作品可以為我們接下來將要提齣的問題打開思路,例如畫中模特所穿的服裝及其含義、畫傢的態度等。

所謂肖像畫,究竟為何物?其與時尚的關係又如何?

以下,我們就圍繞這些問題展開討論。

珍珠耳環

維米爾繪製《藍色頭巾的少女》(Girl with a Pearl Earring)時,從西班牙獨立齣來的荷蘭正享受著經濟的繁榮,而支撐這一繁榮的正是富裕的市民階層。由於這一新興階層的抬頭,荷蘭的市民社會比其他西歐國傢更早地發達起來。富裕的市民階層爭相購買在其他國傢隻屬於王公貴族的畫作,而他們的趣味也在美術作品中反映瞭齣來。

對於身處新教國傢且注重現實生活感覺的他們來說,比起壯麗的曆史畫和宗教畫,風景畫、靜物畫以及描繪日常生活的風俗畫無疑更惹人喜愛。在荷蘭,這種類型的繪畫比其他國傢更早地流行瞭起來。

揚? 維米爾正活躍於這一時期的荷蘭, 他在代爾夫特(Delft)一邊經營畫商生意一邊畫畫。他截取當時市民階層的日常生活片段,並將其升華為獨特的畫麵,而他留存於世的作品,現在全世界也不過三十來幅。盡管他的作品數量稀少,但他的畫展一直都是最具人氣的展覽之一。

其中,大都會藝術博物館於2001 年舉辦的“維米爾與代爾夫特畫派”(Vermeer and the Delft School)展覽,將目光轉嚮瞭畫中的“物”,這一新穎的切入點給我留下瞭很深的印象。樂器、掛毯、羅盤、地球儀、傢具等在維米爾畫中齣現的“物”,都展現瞭荷蘭當時的繁榮景象,及其世界貿易中心的地位。因為提及瞭這些,大都會藝術博物館還將同時代的物品與繪畫作品一同展齣,這些物品也使得維米爾的畫作更加趣味橫生。

不過,遺憾的是,或許是由於當時沒有找到現存於世的有關17 世紀服飾的恰當例證,該展覽並沒有提及服飾。然而我後來卻親眼看到瞭與展齣的那幅《繪畫的寓言》中畫傢身上那件黑衣服一模一樣的上衣,以及畫中少女們所穿的黃裙子的實物。

有關於此,我們在第二章中已經有所涉及。在這裏,我們主要從當時荷蘭的服飾流行這一視點討論一下《藍色頭巾的少女》這幅畫。這幅畫中的模特究竟是誰至今仍無定論,或許也正因為如此,這幅描繪齣瞭永恒的優美、少女的溫柔等理想概念的畫作,就像同樣塑造齣瞭永恒女性肖像的《濛娜麗莎》一樣,備受世界各國人民的喜愛。

這幅畫還有另一個為人熟知的彆名—《戴珍珠耳環的少女》,少女的藍色頭巾和珍珠都是從遙遠的異國通過貿易運來的稀有珍品。在維米爾的其他作品中,珍珠耳環也頻繁登場,如《寫信的女士》(A Lady Writing a Letter)。

自古埃及、古羅馬時代起,珍珠就被用來裝點發型與服裝,或者是被做成項鏈、耳環、戒指等飾品,在不同的文明中都持續受到喜愛。能夠迅速聯想到的有拉維納鑲嵌畫中的狄奧多拉皇後(Theodora)、建立起大英帝國的伊麗莎白一世,她們將不計其數的珍珠縫在衣服上,戴在頭發上,並作為項鏈和耳飾點綴在身上。

珍珠曾經隻能從天然貝殼中采集,所以非常稀少和珍貴,知道這一點就會明白在過去佩戴珍珠是多麼奢侈。在接下來的每個時代裏,珍珠柔潤的光澤都俘獲瞭無數的男女,而畫傢們也都為瞭將珍珠獨特的反射光定格在畫麵上而各顯其能。

人們將天然珍珠從東南亞、紅海等地帶到瞭歐洲。人工養殖珍珠的技術直到20 世紀初纔確立下來。正如開創瞭珍珠養殖技術的禦木本幸吉所說的“我會讓全世界女性的脖子上都裝點著珍珠”那樣,在珍珠已經變得很親民的今天,我們已經很難想象其曾經的稀有和昂貴,而這未嘗不是一件幸事。

在王公貴族以外的女性中掀起的“珍珠熱”,發生在通過海外貿易積蓄瞭大量財富的17 世紀的荷蘭。維米爾用其充滿魅力的畫筆描繪齣瞭珍珠溫潤的光澤。看到如此大顆的珍珠,我的腦海中突然跳齣瞭一個與藝術無關的庸俗疑問—這些珍珠真的有這麼大嗎?

畢竟是天然珍珠,不太可能總有這麼大顆的。所以我的結論是,考慮到當時的“珍珠熱”,就連維米爾也把珍珠稍稍畫大瞭一些。這或許會遭到來自美術史傢的責難,但對於繪畫,尤其是以特定時代的日常生活為主題的繪畫,除瞭研究其高尚的圖像學意義外,也不能忽視其中若隱若現的現實世界裏的人情味。

前言/序言

美術史所未曾看見的

最近,掃描技術的發展令人驚嘆。前不久,藉助於此,列奧納多?達?芬奇(Leonardo da Vinci,1452—1519)的名畫《最後的晚餐》(The Last Supper)中的背景部分得以清晰地突顯來。

眾所周知,這幅畫被繪製在米蘭的聖馬利亞德爾格契修道院(Santa Maria delle Grazie)的牆壁上。試想,如果你為瞭一睹這幅畫的真容,專程趕往米蘭,擠在長蛇般的隊伍裏終於站到瞭它的麵前,可惜卻根本看不清畫麵中的遠景,這該多麼讓人遺憾。幸運的是,20 世紀90 年代,我曾藉電視采訪的機會,在壁畫修復負責人比寜?布蘭比拉?巴爾奇隆(Pinin Brambilla Barcilon)女士的解說下,近距離地觀看瞭這幅當時正在被修復的壁畫(修復工作從1977 年持續到1999年)。盡管如此,壁畫背景中到底畫瞭些什麼,我還是沒能看清楚。

然而,在憑藉最新技術放大的圖像裏,高精度的掃描技術卻捕捉到瞭隱沒於達?芬奇特有暈塗法深處的有著藍色屋頂的教會。

這之前,人們很難看到的畫麵細節,在掃描技術的幫助下終於清晰地顯現齣來。隱沒之物的真實麵貌浮齣水麵,刷新甚至可能徹底改變瞭人們一直以來觀賞與理解繪畫的方式。這份與隱沒之物的相遇所帶來的驚喜,不僅僅滌清瞭專傢的耳目,也點燃瞭普通人的好奇心,並給觀賞繪畫增添瞭不少樂趣。

為瞭細心地觀察畫麵中人物所穿戴的服裝、裝飾品等內容,一直以來,我都嘗試著站在服飾史和美術史的交叉點上,去看繪畫中被大多數人遺漏的地方。在把某一部分畫麵當作焦點來關注的同時,我也會探索那裏所描繪的東西到底是什麼,這樣的探索常常給我帶來意想不到的有趣信息。譬如,在卡巴喬(Vittore Carpaccio,1465—1520)《兩位威尼斯女士》(Two Venetian Ladies)畫中的一處,非常隨意地擺放著類似於高齒木屐的卡爾卡尼尼(calcagnini)鞋子,這種鞋在當時的威尼斯曾風靡一時(參見第五章)。而在以自己妻子為模特的《穿和服的女子》(La Japonaise)中,莫奈(Claude Monet,1840—1926)描繪瞭和服,令人驚嘆的是他不僅精確地掌握瞭日本的刺綉技法,甚至還將這一技法的特徵巧妙地再現瞭齣來(參見第七章)。在《擺著姿勢的女人》(Les Poseuses) 中, 畫傢修拉(Georges

Seurat,1859—1891)似乎有意地描繪瞭模特們脫在一邊的當時流行的內衣、裙撐和束腰衣(參見第八章)。

正是從這種或許應被稱作“偷窺”的方法齣發,我一次又一次地與頗為有趣的事實—畫傢們驚人的再現能力,以及所描繪之物訴說的真相—相遇。或許有人會說,這不過是注意到瞭以前沒被看到的東西而已。但就算是這樣,對我來說,這些細小的發現也著實令我興奮,簡直再沒有比這更令人開心的工作瞭。

不僅如此,這些事實還彰顯著比繪畫本身更深刻的文化狀況與社會背景。我想邀請讀者們一起品味正統的美術史所未曾看見的、“從服飾(或者說‘時尚’)角度觀看繪畫”的樂趣。西洋美術所描繪的時尚在嚮我們訴說著什麼呢?對作品來說具有怎樣的意義?正是本書想要講述的內容。西洋繪畫自文藝復興以來獲得大幅度發展,並於19 世紀進入瞭集大成的階段。西洋繪畫以透視法及寫實描繪為特徵,這與以平坦綫描為中心的日本繪畫存在著很大的差異。並且就題材而言,很多西洋作品的創作根基都是距離日本文化相當遙遠的、與基督教或希臘神話有關的故事。其所描繪的風景及人物也同日本的情況相差甚遠。尤其對於西洋繪畫中所描繪的服裝,日本絕大多數的讀者肯定都會覺得非常陌生。

在很久很久以前,我們的祖先就開始在洞穴的岩壁上畫畫。自那時起,人物就屢屢在繪畫中被描繪齣來,描繪特定人物的肖像畫也誕生瞭。在風俗畫裏,盡管都是生於某個時代的姓名不詳的人物,但當時的世態風景卻被活靈活現地描繪瞭齣來。裸體畫(nude)這一類型另當彆論,畫人就要畫衣服,因為人總是要在身上披掛些東西的。

遮身蔽體之物,亦即服飾,無論是在洞窟壁畫中,還是在中世紀的繪畫—宗教畫、曆史畫以及風俗畫中,甚或在19 世紀後半葉印象派畫傢的作品中,都清晰地傳達瞭當時人們所置身其中的狀況。這樣看來,通過作品中所描繪的服飾,我們可以瞭解很多東西。比如:

1. 與所描繪人物相關的信息:生活的時代、社會地位、傢庭狀況、性格、喜好

2. 與畫傢相關的信息:技能、社會地位

3. 服飾流行、時代理想、審美意識

4. 社會結構、産業形態、交易狀況

如上所述,從極其個人的層麵,如穿著這些服飾的人的所思所想,到將這些服飾囊括於其中的更大層麵的信息,都可以通過對服飾的解讀來一探究竟。

到目前為止,圍繞畫作中所描繪的“人”而展開的研究多種多樣,成書成文的也很多。然而一涉及“服裝”,大多數研究就突然陷入瞭沉默。可以說,服裝的問題在很大程度上被美術史無視瞭。

說到底,穿衣的人為瞭展現自我而精心挑選服裝;對於畫傢來說,精心挑選的服裝則可以幫助他們從某個時代固有的,同時也是轉瞬即逝的優美中獲取靈感,豐富畫作的意象,甚至調和畫作的色彩搭配。因此,時代的流行服飾被描繪和記錄瞭下來,這一時代的風格的基本特徵也就能被捕捉和理解瞭。

除瞭像拉斐爾前派1 這種不得不納入考慮的例外,畫中人物所穿著的服裝即便不是當時的流行,也多少透露瞭些作畫時代的綫索。因此,當成畫時間無法確定時,將當時的流行服裝作為綫索來推斷作品的繪製年代也是常有的事。

本書將從作為證言的服裝這一視點齣發,重新審視文藝復興以來直至19 世紀末的繪畫作品。此外,在第九章中,我也會探討在20 世紀上半葉呈現齣獨特存在意義的時尚畫(亦稱時裝畫)。

從藝術這一更加寬泛的概念來說,西洋繪畫所一味追求的、將目之所見忠實記錄的“寫實”,不過是文藝復興至19世紀這一特定時段內的一種藝術錶現形式而已。一旦認識到這一點,多種多樣的藝術嘗試就噴薄而齣。也就在這個時候,作為這一潮流理所當然的歸宿,時尚畫也摸索著“藝術的”錶現形態,並創造齣非常輝煌的成果。

舊話重提,本書並不僅僅局限於探討繪畫作品及其所描繪的時尚,更緻力於揭示與時尚史緊密相關,並構成瞭其基礎的社會史、政治史、經濟史的另一麵。服裝的曆史涵蓋瞭極其廣泛的領域,這樣一來,緻力於將其再現齣來的美術就囊括瞭我們周圍所有的現象。

作為一門涵蓋廣泛的跨學科學問,美術史卻遺漏瞭“時尚”的問題—或者說因為隻是美術史中極其微小的一部分,故尚未被顧及。本書正是要以時尚為綫索,重新解讀美術史。

此外,本書中屢屢齣現的“時尚”一詞,在服飾流行的意義上,根據具體情況有時被寫作英語的“fashion”,有時則被寫作法語的“mode”,二者基本上是同義的,這一點需要事先在此予以說明。

觀賞繪畫的方式多種多樣,並不局限於某一種固定的視點。盡管我藉助瞭時尚這一視點,但這樣做的目的,說到底還是為瞭更深入地理解作品,更好地欣賞作品。

用戶評價

這本書的裝幀設計簡直是藝術品級彆的享受,光是捧在手裏摩挲著那硬挺的封麵和細膩的紙張,就讓人心情愉悅。那種觸感,仿佛能感受到作者對這本書的用心良苦。我尤其喜歡它選用的那種略帶啞光的印刷效果,使得原本就精美的插圖更添瞭幾分古典韻味,卻沒有絲毫老氣橫鞦的感覺,反而透著一股低調的奢華。裝幀的配色上也看得齣是經過深思熟慮的,深沉的底色與其中穿插的那些輕盈的綫條和圖案形成瞭絕妙的對比,讓人在翻閱的瞬間,就能被那種精緻的品味所吸引。而且,書本的開本和厚度也拿捏得恰到好處,既方便攜帶,又不失內容豐富的紮實感。我常常會忍不住帶著它去咖啡館,就隻是為瞭找個安靜的角落,慢慢地、鄭重地翻閱,仿佛在進行某種神聖的儀式。這本書的實體質感,無疑是提升閱讀體驗的絕佳加分項,它不僅僅是一本書,更像是一件可以細細品味的工藝品,擺在書架上也絕對是視覺焦點。

評分這本書的行文風格,簡直可以稱得上是“清冷中的溫柔”,文字極具辨識度。作者的遣詞造句非常考究,既有古典文學的典雅韻味,又毫不矯揉造作,顯得非常自然流暢。我特彆欣賞他對那些抽象概念的具象化處理能力,很多原本需要長篇大論解釋的哲學或美學觀點,在他筆下,往往能用一兩個精準而富有畫麵感的詞匯點破,直擊要害。比如他描述某種色彩調性的變化時,用的比喻,讓人仿佛真的能“看見”那種光影的微妙流動。更難能可貴的是,這種精雕細琢的文字背後,並沒有流露齣高高在上的學者姿態,反而有一種平等的對話感。他像是邀請你一起走進他的思維迷宮,然後耐心地為你點亮每一個角落。讀到那些精彩的段落時,我常常會情不自禁地輕聲念齣聲來,感受文字在舌尖上跳躍的韻律,這是一種純粹的語言藝術享受。

評分這本書最大的魅力或許在於其展現齣的那種跨越時空的對話能力。作者似乎擁有某種魔力,能夠輕易地將不同曆史時期、不同文化背景下的事物連接起來,構建起一座座溝通的橋梁。我驚喜地發現,書中討論的某些現代性的睏境,竟然能追溯到幾個世紀前的藝術思潮中去尋找根源,這種深度的挖掘和廣闊的視野,讓我對很多習以為常的現象産生瞭全新的審視角度。它不滿足於停留在錶麵的羅列和描述,而是執著於探尋事物內在的“不變性”與“變異性”。閱讀過程中,我感覺自己像是在跟一位學識淵博、閱曆豐富的長者進行著一場跨越時空的思想交流,他總能在我以為已經掌握全貌時,拋齣一個更深層次的問題。這種不斷被挑戰和引導的感覺,讓閱讀過程充滿瞭智力上的興奮感,遠遠超齣瞭單純獲取知識的範疇。

評分我花瞭整整一個周末的時間沉浸其中,發現作者對於敘事節奏的把控達到瞭一個近乎爐火純青的地步。他似乎深諳如何在高密度的信息輸入中,巧妙地設置“呼吸點”,讓讀者的思維不至於疲憊。開篇的那幾個章節,節奏略緩,像是一場精心鋪陳的序麯,娓娓道來背景和基調,筆觸細膩得像是描繪一幅工筆畫,讓人不得不放慢速度,去捕捉每一個細微的描摹。然而,一旦進入到核心論述的部分,筆鋒驟然一轉,變得犀利而富有穿透力,邏輯鏈條層層遞進,如同高山流水,一氣嗬成,讀起來酣暢淋灕,讓人産生一種“原來如此”的豁然開朗之感。這種張弛有度的敘述技巧,使得即便是相對晦澀的理論探討,也變得生動起來,完全沒有傳統學術書籍那種令人望而卻步的疏離感。我常常在讀到某個精彩的轉摺時,會忍不住閤上書本,在腦海中快速復盤剛纔讀到的內容,那種閱讀的愉悅感,是久違的。

評分這本書的結構布局,顯示齣作者深厚的知識體係構建能力。它並非簡單地按照時間順序或者主題分類來展開,而是采取瞭一種更為精妙的螺鏇式上升結構。每一章節的展開都像是對前一章節內容的深化和拓展,不斷地引入新的參照物,但又始終圍繞著一個核心的探究目標。這種布局的好處是,讀者在閱讀過程中不會感到知識點的孤立和零散,而是能清晰地看到一個宏大知識圖景是如何一點點被構建起來的。即便是對於那些我原本以為已經非常熟悉的理論,作者也能從一個全新的側麵切入,進行深入的剖析,讓人感到既熟悉又陌生,從而激發更強的求知欲。這種精心編排的層次感和邏輯的嚴密性,使得這本書的閱讀體驗極其紮實和充實,讀完後,不僅腦中有畫麵,更有清晰的知識脈絡留存下來,讓人受益匪淺。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![陶瓷史話 [A Brief History of Pottery and Porcelain in China] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11017880/rBEIC0_xZMUIAAAAAAA7sIs2wncAADmFgE58U8AADvI910.jpg)