具体描述

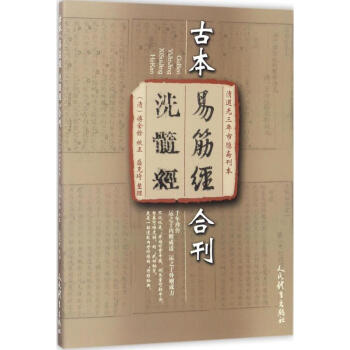

●易筋经

●《易筋经》序

●李卫公序

●牛将军序

●海岱游人序

●易筋经卷上

●总论

●膜论

●内壮论

●揉法

●采精华法

●服药法

●内壮丸药方

●荡洗水药方

●初月行功法

●二月行功法

●三月行功法

●四月行功法

●易筋经卷下

●部分目录

内容简介

易筋经、洗髓经这两种功法历来为佛家、道家、医家和武家所重。现已发现的有关《易筋经》的版本,主要有郑振铎藏抄本《易筋经义》、述古堂抄本《易筋经》、浙江图书馆藏抄本《易筋经》、傅金铨刊本《易筋经》、来章氏辑本《易筋经》、祝文澜本《易筋经义》。书稿是清道光三年市隐斋刊本傅金铨校正本《易筋经·洗髓经》,作者加以整理。后附影印本。用户评价

这本书的排版布局,不得不说,体现了极高的审美和实用性考量。版面设计疏密得当,留白恰到好处,即便是繁复的文字内容,读起来也丝毫没有拥挤感,反而有一种呼吸感。字体选择和雕刻的精细度,展现了清代刊书艺术的巅峰水平。特别是那些标注和注释部分,字体虽小,却清晰可辨,显示出校对者和刻工的严谨。在如今这个追求效率、字体千篇一律的时代,这种字里行间流露出的匠人精神,让人深深感动。我发现,阅读这种早期刊本,比阅读重新排版的现代电子版要省力得多,眼睛不易疲劳,这或许就是古人对阅读体验的深刻理解吧。我甚至会对着某些精美的版框花纹细细揣摩,想象着当时的雕版师是如何一刀一刀刻出这些细微之处的。这种对细节的极致追求,使得阅读过程本身变成了一种沉浸式的文化体验,远超普通书籍的范畴。

评分这次的接触,更让我体会到收藏一套完整、品相优良的早期刊本的意义。它不仅仅是知识的载体,更是那个时代社会风貌、印刷技术和文化风尚的缩影。书本的边角有些许磨损,那是时间留下的印记,每一道痕迹都仿佛在低语着它所经历的故事。我特别留意了书页边缘的虫蛀痕迹和水印,它们非但没有减损这本书的价值,反而增添了其历史的真实感和可信度。相较于那种“完美无瑕”的复刻品,这种带有岁月沧桑感的原版,更能激发起读者的历史共鸣。阅读这类古籍,需要投入更多的心思去“修复”和“重建”语境,这种主动的思考过程,远比被动接受现代注释来得更有价值和趣味性。

评分作为一个对传统文化典籍有着长期关注的人,我通常会对比不同版本的差异,而这次有幸得见此清代刊本,确实提供了不同于当代影印本的独特视角。虽然内容是固定的,但载体和呈现方式的差异,往往会影响我们对文本的理解和接受程度。此刊本的纸张韧性,使得它在经过两百年后依然保持了较好的平整度,这本身就是一个奇迹。在阅读时,你能更直观地感受到文字是如何被“固化”在纸张上的,那种墨与纤维交织的物理实体感,是电子阅读无法模拟的。它强迫你放慢速度,用心去感受每一个字,每一个章节的结构。这种慢读的状态,对于深入理解复杂深奥的古籍内容至关重要,它不仅仅是文字的搬运工,更是知识的载体和历史的见证者。

评分这本书的装帧实在让人惊艳,初见便觉古朴典雅,散发着历经岁月沉淀的醇厚气息。纸张的触感粗粝而有质感,墨迹的晕染自然流畅,完全不是现代印刷品可以比拟的。作为一名对手稿和早期刊本有着特殊偏好的读者,我简直要为这印刷工艺和装帧设计献上膝盖。道光年间的刊本,那份历史的厚重感扑面而来,每一个细节,从扉页的设计到版框的雕刻,都透露着那个时代匠人的心血与智慧。光是翻阅这本书,就像进行了一场穿越时空的对话,能想象当年印书坊里灯火通明的景象,以及手持此书的先贤们是如何虔诚对待这些文字的。对于收藏者而言,它的价值自然不言而喻,但对我这样一个纯粹的爱好者来说,光是这份“古意”本身,就值回票价了。它不仅仅是一本书,更是一件精心制作的文物,让人在阅读文字内容之外,也能获得极大的审美愉悦。我甚至会小心翼翼地用白手套翻阅,生怕自己的指纹沾染了这宝贵的历史印记。

评分这本书的气味,是任何现代印刷品都无法复刻的独特韵味。打开书页时,一股混合着陈年纸张、干燥墨汁以及淡淡木质香气的复合气息扑鼻而来,那是时间沉淀下来的“陈香”。这种嗅觉上的体验,极大地增强了阅读的沉浸感。它仿佛将你瞬间拉回到了那个遥远的道光年间,与书本的过去产生了某种奇妙的连接。对我而言,阅读的过程是从视觉、触觉到嗅觉的全方位体验,而这本古刊本在这三个层面上都给予了极大的满足。它让我深切感受到,知识的传承从来都不是一个抽象的概念,而是通过这样有形的、充满生命力的物体代代相传下来的。每一次翻阅,都是对这种物质性传承的尊重与感激。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![周末学打高尔夫 [Learn To Play Golf In A Weekend] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10477259/95492967-a648-4cfa-ba40-ef6b121745dd.jpg)