具体描述

基本信息

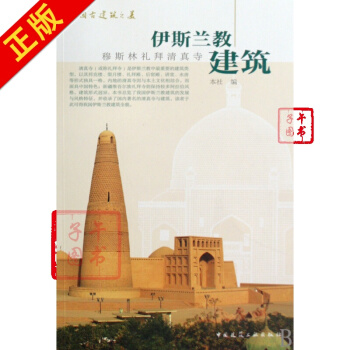

- 商品名称:伊斯兰教建筑(穆斯林礼拜清真寺)/中国古建筑之美

- 作者:本社

- 定价:45

- 出版社:中国建筑工业

- ISBN号:9787112113385

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2010-01-01

- 印刷时间:2010-01-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:32开

- 包装:平装

- 页数:183

- 字数:252千字

编辑语

清真寺(或称礼拜寺)是伊斯兰教中*重要的建筑类型,以其邦克楼、望月楼、礼拜殿、后窑殿、讲堂、水房等形式**一格。内地的清真寺因与本土文化相结合,而深具中国特色;新疆维吾尔族礼拜寺则保持较多阿拉伯风格,建筑形式迥异。 本书总览了我国伊斯兰教建筑的发展与风格特征,并收录了国内**的清真寺与建筑,读者于此可得我国伊斯兰教建筑全貌。

目录

序一

序二

序三

伊斯兰建筑分布图

天山南北路周边导览图

伊斯兰建筑的历史沿革

——从阿拉伯经丝绸与香料之路传入中国的前后历程

伊斯兰教建筑的类型与组成

——中阿混合体的清真寺及墓祠建筑的独特风貌

伊斯兰教建筑

——中国伊斯兰教建筑两大体系的技术与艺术成就

伊斯兰教建筑

附录一 建筑词汇

附录二 中国古建筑年表

用户评价

这本书真是打开了我对传统建筑美学的新世界!我一直觉得古代的建筑都是大同小异的,无非就是飞檐斗拱,红墙黄瓦,但这本书用一种非常细腻的笔触,带我深入领略了那些被时间打磨过的古老结构。它不仅仅是在罗列建筑的样式,更是在讲述这些木石结构背后的工匠精神和文化内涵。比如书中对榫卯结构的讲解,那种不用一钉一铆,却能屹立千年的智慧,简直让人拍案叫绝。作者似乎是一位对中国古代建筑怀有深厚感情的学者,他的文字里充满了对细节的痴迷,对历史的敬畏。读着读着,我仿佛能闻到空气中弥漫的木头清香,感受到阳光穿过棂窗洒在地上的光影变化。这本书的配图也极其考究,每一张照片或者手绘图都像是精心挑选的艺术品,将那些深藏于古籍中的图样,以最直观的方式呈现出来。它让我开始重新审视我们脚下的土地,那些默默矗立的古建筑,原来蕴含着如此丰富的哲学思考和审美高度。强烈推荐给所有对“美”有追求,对历史有好奇心的人。

评分说实话,这本书的深度和广度完全超出了我的预期。我本来以为会是一本偏向科普性质的建筑图册,结果发现它更像是一部建筑史的微缩精华版。作者在叙述建筑构造的同时,巧妙地融入了当时的社会背景、宗教信仰乃至文人士大夫的审美取向,使得每一座建筑都不再是一个孤立的样本,而是那个时代精神的载体。尤其让我印象深刻的是关于“天人合一”思想在建筑布局中的体现。书中分析了宫殿、园林乃至普通民居如何顺应自然,与山水融为一体,那种谦卑而又宏大的气度,是现代工业化建筑难以企及的。阅读过程中,我常常需要停下来,反复琢磨那些关于空间层次、轴线对称与不对称的精妙设计。它的文字力度非常强,观点鲜明,毫不拖泥带水,但又处处透露着对传统工艺的珍视。这本书对于想要系统了解中国古典建筑精髓的读者来说,无疑是一本极佳的入门与进阶之作,值得反复翻阅,每次都会有新的体会。

评分这是一本真正能让人静下心来品味的读物。在信息爆炸的时代,我们习惯了快速获取结论,但这本书却要求读者慢下来,去感受那种需要时间才能沉淀下来的美。它让我明白,中国古建筑的美,很大程度上体现在其“韵味”而非单纯的“造型”。作者用了大量的篇幅去剖析空间序列是如何引导观者的情绪,比如通过曲径通幽的小路,突然开阔的庭院,再到最终抵达主体建筑的那种层层递进的心理暗示。这种对空间哲学的探讨,远超出了建筑学的范畴,触及到了东方哲学中关于“留白”与“含蓄”的表达。我特别欣赏作者在描述中使用的比喻,非常形象且富有诗意,使得那些冰冷的结构名词立刻变得鲜活起来,仿佛每一个梁柱都有了呼吸和生命。这本书无疑为那些对传统文化有情怀的人们,提供了一把深入理解其精髓的钥匙,我将它视作一本可以随时翻阅、汲取灵感的艺术宝典。

评分坦白讲,初拿到书时,我有些担心内容会过于学术化,难以消化。然而,这本书的叙事节奏把握得极好,它将复杂的结构分析与生动的历史故事完美地糅合在了一起。作者似乎深知如何将深奥的知识点转化为引人入胜的篇章。他不仅仅是介绍“什么”建筑存在,更重要的是探讨了“为什么”会以这样的形式存在。书中关于不同地域建筑风格差异的对比分析尤其精彩,例如北方建筑的雄浑大气与南方建筑的精致灵巧之间的分野,作者寥寥数语就能勾勒出鲜明的对比,这种高屋建瓴的概括能力令人折服。它让我意识到,我们所看到的每一座古建筑,都是特定历史时期人类智慧和生活方式的最佳物证。这本书的价值在于,它不仅普及了知识,更重要的是激发了一种文化自信和对本土艺术的自豪感。阅读此书,如同经历了一次精神上的洗礼,让我对“家园”二字的理解又深了一层。

评分这本书给我带来的阅读体验是极度愉悦且充满探索欲的。我特别喜欢它那种将宏大叙事与微观观察相结合的处理方式。一方面,它能让你站在高处俯瞰整个中国古建筑的发展脉络,理清不同朝代的风格演变;另一方面,它又会极其聚焦地展示某个细节,比如屋顶的吻兽,窗棂的雕花,甚至是铺地的石板纹路。这种由大到小的切换,让阅读过程像是在进行一次精心规划的博物馆导览,既有知识的全面性,又不乏视觉的冲击力。我感觉作者对于材料的理解非常深刻,他不仅写了砖瓦木石的用途,更写出了它们在特定气候和环境下所展现出的生命力。比如在描述江南园林的白墙黛瓦时,那种清新淡雅的意境,简直能让人感到湿润的空气和泥土的芬芳。这本书的语言风格是典雅又不失活泼,读起来一点也不枯燥,仿佛是跟一位博学的长者在庭院中漫步,听他娓娓道来那些尘封的故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有