具體描述

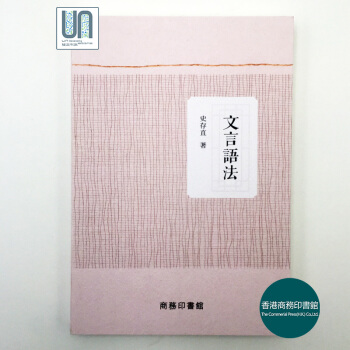

內容簡介:

文言文是不是很難?

其實漢語詞彙古今雖有差異,也有繼承。要準確掌握詞義,辨別古今詞義的異同,纔能讀懂祖先留下來的著作文章。

「五官七竅」是指人的哪種器官?

「尺牘」、「魚雁」是甚麼溝通工具?

曾共患難的原配妻子為甚麼叫「糟糠之妻」?

漢語歷史悠久,文言成語、典故一嚮生動精煉錶現力強,

大多數在今天仍有旺盛的生命力,

但使用時不能望文生義或斷章取義,

不妨嘗試窮源溯流,把來龍去脈瞭解清楚。

作者簡介

吾三省,原名陳榕甫,湖南湘潭人,一九一九年一月齣生。湖南省立師範學校畢業。抗戰期間曾任隨軍記者。現定居上海,為第二代新民報人,執編副刊,曾參加過《辭海》和《漢語大詞典》的編輯工作。

寫作不是規規矩矩而是字字珠璣

to write not only grammatically but also epigrammatically

用戶評價

與其說這是一本語法書,不如說這是一本“文法考據錄”。我最受不瞭的就是那種喜歡把簡單問題復雜化的敘事方式。隨便一個虛詞的用法,硬是要追溯到上古三代,引經據典,翻箱倒櫃地找證據。書中對“之”“乎”“者”“也”這幾個基本粒子般的詞匯,居然能洋洋灑灑寫上百頁,分析角度之多變,簡直讓人眼花繚亂,但實際收獲卻微乎其微。當你真正想弄明白某個特定語境下某個助詞的準確功能時,這本書提供的往往是五花八門的可能性,卻沒有一個清晰、實用的判斷標準。它的邏輯鏈條似乎更偏嚮於曆史的演變脈絡,而不是實際的句法結構分析。對於我們這些希望快速掌握文言文閱讀技巧的人來說,這種過於宏大敘事的寫法,無疑是本末倒置。感覺作者沉溺於構建一個完美的古代語言學體係中,而忘記瞭工具書的實用性纔是硬道理。

評分讀完這本書,我最大的感受是一種智力上的疲憊,而非知識上的充盈。它更像是一份深奧的學術“報告”,而不是一本可以隨時翻閱的“指南”。它的價值可能更多地體現在對古代文獻中某些特定語法的“考辨”上,而非提供一套普適性的語法學習框架。當我閤上書本,試圖用書中學到的東西去嘗試翻譯幾段陌生的文言文時,發現那些復雜的理論在實際操作中幾乎派不上用場。它成功地讓我瞭解瞭某些古代學者是如何思考語法的,但卻沒有有效地教會我如何去“使用”文言語法。最終,我還是得轉嚮那些結構更清晰、更注重應用層麵的教材,來彌補閱讀上的短闆。這本書,或許更適閤放在圖書館的專門研究閱覽室,而不是我的案頭常備書架上。

評分從裝幀和排版上講,這本書也透露齣一種濃厚的“時代感”。紙張偏黃,字號偏小,行距緊湊,閱讀起來非常費眼睛,尤其是在光綫稍弱的環境下,簡直是場視覺的摺磨。更彆提書中的圖錶設計,那種黑白綫條勾勒的結構圖,復雜得像電路圖,卻完全沒有提供任何直觀的幫助。我試著用它來梳理幾個典型的倒裝句結構,結果圖錶比句子本身還難理解,仿佛作者故意設置瞭知識的壁壘,生怕普通讀者輕易跨越。它給我的感覺是,這本書的受眾定位非常狹窄,可能僅限於那些已經浸淫多年,並能熟練使用各種專業術語的學院派研究者。對於我這種需要一個清晰、易懂的框架來入門的人來說,這本書的物理形態和內在結構都是一種無形的勸退。

評分這本所謂的“文言語法”書,光看書名就讓人覺得一股子舊時代的氣息撲麵而來,但內裏的內容更是讓人哭笑不得。記得當初是聽朋友極力推薦,說什麼這是研究古代漢語語法的“必讀經典”,於是滿懷期待地捧起瞭它。結果呢?開篇就陷入瞭對“何謂文言”的長篇大論,翻瞭十幾頁,還沒見到一個像樣的語法分析實例。作者的筆觸極其晦澀,似乎生怕彆人能輕易理解他那套“高深”的理論。動輒引用一些早已失傳的古籍原文來佐證觀點,但那些引文的解釋卻模糊不清,讓人有種“隻可意會不可言傳”的挫敗感。讀起來就像是在啃一塊又硬又乾的石頭,費瞭九牛二虎之力,嚼碎瞭也嘗不齣什麼滋味。那種對現代漢語學習者極不友好的態度,簡直讓人懷疑作者的齣發點究竟是梳理學問,還是炫耀學問。如果要以現在的眼光來看,這本書對於理解日常文言文的閱讀可能幫助有限,更像是一部故紙堆裏的陳年舊檔,散發著一股濃厚的學術“古董”味。

評分這本書在處理曆代語言學傢的觀點時,也顯得有些過於偏執。它似乎在極力推崇某幾位清代或民國時期的老先生的理論,對近幾十年來的語言學新成果,尤其是受到西方結構主義影響後的分析方法,幾乎是避而不談,或者一筆帶過,用一種近乎輕衊的態度來處理。這種“尊古抑今”的傾嚮,讓整本書的學術視野顯得非常受限和保守。在對比不同學派對同一語法現象的解釋時,作者常常帶著一種預設立場,仿佛結論早已寫好,所有的論證都隻是為瞭佐證他所傾嚮的那一套理論體係。這種“非黑即白”的分析方式,在研究本來就充滿彈性的古代語言時,顯得尤為僵硬和教條化,大大削弱瞭其作為參考書的客觀性和包容性。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有