具体描述

内容简介

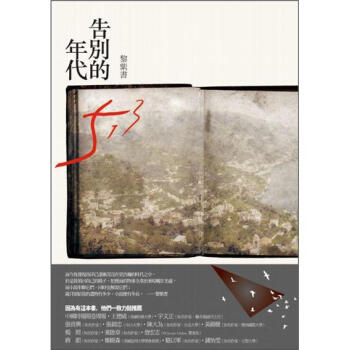

黃金昔時,空前絕後的青春之歌!【新增】朱天心/新序、林俊穎/評述

那時候的天空比較藍。

那時候的民情淳厚,人心磊落,男男女女思無邪,不知有漢,何論魏晉。

那時候的文學書動輒賣掉上萬本。

那時候綠衣黑裙的小蝦橘兒貓咪卡洛,風靡了整代人。

那時候的《擊壤歌》,像是必經的成年儀式,恆常要穿過的藍色大門。

老靈魂頻頻回首觀望的「那時候」,黃金昔時,空前絕後的青春之歌,一塊地域,一種文化,一個時代,只能結晶濃縮出這麼一本:沙林傑《麥田捕手》、莎崗《日安憂鬱》、鹿橋《未央歌》。

在台灣,我們迎來了朱天心。

作者简介

朱天心祖籍山東臨朐,1958年生於高雄鳳山,台灣大學歷史系畢業。早有夙慧,就讀北一女時期寫就的《擊壤歌》,曾風靡一整代青年學子。自《我記得……》後風格一變,開發新題材,《想我眷村的兄弟們》、《古都》、《漫遊者》皆已成為台灣文學史上的代表性重要著作,相關的討論文章無數。除了專事寫作,並長年關注政治性公共事務,近年擔任街貓志工,著有《獵人們》一書。

目录

經典版序/朱天心代序/胡蘭成

閒夢遠 南國正芳春

楚天千里清秋

緣兮衣兮

日膾光華 旦復旦兮

行行且遊獵篇

【經典版代跋】從前從前有個陽光世界/林俊頴

朱天心創作年表

精彩书摘

《古詩源》開卷詩是「擊壤歌」,題下有註:「帝王世紀,帝堯之世,天下太和,百姓無事,有老人擊壤而歌。」究竟什麼是擊壤?不求甚解三十年後,查閱《辭海》,才知是遊戲之具,《三才圖會》解說:「以木為二壤,前廣後銳,形如履,先置一壤於地,遙於三四十步外,以手中壤擊之,中者為上,謂之擊壤。」曾經,望字生義,我曲解為迌,行走漫遊於日月星辰之下的大地,自然生出遠遊的意思。「擊壤歌」後數頁是「白雲謠」,「白雲在天,丘陵自出,道里悠遠,山川閒之,將子無死,尚復能來?」背景是周穆王征犬戎到了邊疆觴西王母瑤池之上的故事。

世界那麼大,行行且遊獵,大概是每一少年必然滋生的夢想。我們上路,途中相遇,忽忽經過若干年,到了回頭一望的時候,也必然有時空久長了、開闊了以後的惆悵吧。

民國版的《擊壤歌》始於十六七歲的小蝦與卡洛走在台大旁的新生南路,曲終奏雅於一九七六年七月一日小蝦奔赴大學聯考的介壽路,不遠處一九一九、大正八年竣工的總統府神聖可親,她召喚著其翼若垂天之雲的大鵬鳥,要直上九萬里高空,守著她的秋海棠。今日再看,迤邐兩時間軸點之間曾經那麼飛揚跋扈的青春狂言與大夢,甚至少女的嬌憨稚語,尚復能來?

納博科夫在自傳裡感慨時間飛快,難免有哀思,「你和我知道的事,不久就沒有其他人知道了。」然而他以螺旋譬喻拆解時間的本質,羅麗塔之父說,從中心開始迴旋的第一段小弧,延續生出在對立面的第二段較大的弧,此二弧奇正相生,再外擴增生成為一更大的弧,此第三段弧與第一段正弧方向相同(啊,不要再提起永劫回歸了)。海天迴環。在這裡,天行健四時行焉依然,但我們都要老去了,體貌的天人五衰是必然,但站在過去時間堆積的腐植土上,「今年花發去年枝」,我們的景深、胡蘭成先生所謂「人生的幅」拉開了,心靈之眼或可清澈地透視我們曾經不自覺耽溺的童蒙樂園不是迪斯耐式的虛妄一場,我們受朱天心筆下大風起兮雲飛揚所興發薰染的燃燒狀態不是以逸樂自縛的蟲蛹,可以誠實自剖那「春日遊,杏花吹滿頭,陌上誰家少年足風流」的青春喜劇是什麼?

時間飛逝。「我愛南國豔紅的鳳凰花,更愛浩浩蕩蕩的革命軍」整整二十年後,變徵之聲出現了,《古都》開場即是:「難道,你的記憶都不算數……」或者,得反過來比對,時間與肉身的競技場,同在一樣方位的弧度看去,《初夏荷花時期的愛情》悚然寫著:「唉,人要老好久才死。」「吃不動了,走不動了,做不動了。呀,這不該是一種從不曾有的自由的感覺嗎?」但昨日言之鑿鑿還好清晰,「我更想找一個我心愛的男孩,對他說:『反攻大陸之後,我再嫁給你好嗎?』亂世歲月後,我再脫去一身戎裝,穿件很漂亮很漂亮的女孩兒衣服,中國啊中國。」

時間催化,兩岸的風景遷化,我們猶豫著是否以昆德拉式譏誚抵抗。

還是仿用朱氏語法吧,那時候,天空藍多了,沒有氣候變遷、地球暖化;那時候,人們單純天真,因為福山的歷史終結論尚未到來,黨國威權合體,固若金湯,只有一個王朝與一個王;沒有網路與3C產品、前現代的那時候,一寸光陰一寸金,緩慢,甚至凝固封閉,暑夜仰望天空,我們沒有多少選擇而得以專心一志。

那時候,我們確實太年輕,恐怕連啟蒙一詞都不識。朱天心不也稍後率先罪己那般引用三島由紀夫的文字,「你們怎好意思這麼年輕?」

書中小蝦與我輩聞風起舞的那時候不超過十八歲,正符合日據時期少年飛行兵招募的年齡。固然李世民十八歲打天下,格瓦拉摩托車遊遍拉美時年廿二,湯姆海頓狂飆六○年代開始年廿一,鮑布狄倫亦是廿一歲出第一張唱片,何況那一整世代花的兒女、氣象人……。

確實,做為《擊壤歌》第一代粉絲,焉有不被訕笑、譏刺的。胡蘭成先生的消耗青春之誡尚須數年後才得知,即便知道也不瞭解也是馬耳東風。我輩追隨者恐怕正是將此書視為消耗青春潮騷的合理化範本吧(「革命不(就)是請客吃飯」?)。當第一代粉絲也已老花、髮蒼,我們希望坦然反視那被引用多次且讓我再贅述一次,《西遊記》尾聲唐僧師徒四人來到靈山上了無底渡船,忽見水中流屍,赫然是自己的凡胎肉身。

從現在一弧的視角看去,曾經曇花一現的凌耿的《天讎》(民國六十一年初版)或恐是《擊壤歌》相當有意思有意義的鏡像。正當小蝦熱血澎湃卻口齒不清的大中國情懷爛漫如三月杜鵑,新中國的十年文革趨近結束,在那人間浩劫式的集體殺戮,十六歲的紅衛兵凌耿以地獄變那般的武鬥清算、造反有理的亢奮血腥塗寫青春,膨脹其野蠻心靈(珍柏爾斯:「最接近骨頭的肉是最甜美的。」);以串連走闖大江南北、朝聖見了毛澤東壯遊了少年,唯一如地雷區伶仃一株蓓蕾的初戀女友梅梅終究死於少年與少年間的戰爭槍火。一九六八年七月,他與其二哥從廈門海泳逃離中國,回頭只見天色通紅如烈火燃燒,「恐懼又湧上了心頭,我發覺我們是茫茫大海中的兩顆小粟。」

朱天心於《擊壤歌》之前曾在金山救國團活動聽過凌耿演講,深深為之撼動。

一九七八年七月八日、九日,三三在台北市郊今已不存在的大春山莊辦了一場聚會,新婚且要赴美取經的凌耿也參加了。《擊壤歌》與《天讎》唯一的一次交會吧(山川知故國,風露想遺民)。

我大膽將兩書比並,隱隱覺得如同時間差的兩端,機緣與所有條件的排列組合的變異引生截然對立的局面,然而兩岸少年有著相同基因圖譜,初萌空疏,喜夸夸大話立大志,過多的淚水,過剩的精力,一日如一生,渴慕一種精純的道德理想國。信念或實踐,必然要與成人的體制世界對決,精衛填海式的少年災難與破壞,無所不在,而如飄風驟雨。在凌耿那裡,是如同早霜斲傷新苗。好佳哉在小蝦這裡,老靈魂還未甦醒,班雅明的漫遊者也未上路,那些怨毒記憶也還未發芽滋長,種種發生之前,至福時光(駱以軍語)極富延展性的貴重金屬那般被鋪陳留下。

眾多《擊壤歌》的品評,「紅樓夢前八十回的大觀園」、「不知人間疾苦的有情」分佔光譜兩頭。對於相信不疑的,我們是分享共有了那個一切明朗有情的陽光世界,在那裡,此書是我們的黃金盟誓之書(朱天文語),封存少年的精魄。我所謂的黃金盟誓,是在所有的嬉戲、所有的童音稚嫩言語、所有被眷顧的(走馬鬥狗賞花冶遊,理直氣壯的不事生產)每一太陽之日、所有的祈禱之後,那信仰之所在的核心,如此純粹,我們即是神光靈光,是自轉長新的法輪。何需召喚,大風起兮,我們自己的光照亮了自己。那是少年的本色。

(山海經:「湯谷上有扶桑,十日所浴,在黑齒北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。」)

但是少年終究不是物質不滅。漢娜鄂蘭寫班雅明的文章有這麼一段:「生命雖然注定毀於時間的蹂躪,衰敗的過程同時卻也進入結晶化的過程,在海洋深處,曾經活過的生命沉沒、分解,有些東西『受到大海的催化』,以結晶化的新形式與新形狀存續下來,保持原貌,等待採珠人有一天來到,帶回眾生的世界--是為『思想的碎片』、是為『無可名狀』之物,或許更是永恆的『元始現象』。」鄂蘭解釋元始現象,「是一種可以在宇宙表現中發現的具體東西,在其中,意義與表象、語言與事物、觀念與經驗都是同一的。」

同一的,約略等同八十回前的大觀園的純真直觀,不證自明?一旦吃了禁果,張開了眼睛,離開伊甸園,憂患開始,磨損開始,兩難開始,我們遂恆處於分裂不堪?(「一個人不快樂,因為他說了他想說的,另一個人快樂,因為他不說他心裡所想的。」)

許多年後步入中年的今日,少年遠矣,讓人怯於相認,然銜命不得不再次翻開《擊壤歌》,紙頁泛黃,流年似水,不舍晝夜,我不懷舊,不傷逝,更不眷戀動心、願望逆轉時間再來一次(將子無死,尚復能來?),雖然閱讀中偶爾不免要笑出聲要臉紅,我暗暗驚訝書中的陽光世界何曾黯淡?青春早期的熱血何曾冷淡?那些如同精衛鳥鳴的自創言語又何曾弱去?

是我們這一代夜深忽夢的那一塊陸地漂移的彼岸彼世界。

走出大觀園,開始了向老衰死亡傾斜,向昨日之我割裂判別。只是,何需我多說,若沒有《擊壤歌》那少年精魄(不管是法西斯少年還是哪吒),小蝦如何蛻變成為朱天心?背負著往日的青春榮光,記憶的銘刻,假裝是那小駝背人吧,偏偏不與時人彈同調,在她建立的文字國中,愛波、鶴妻、袋鼠族、阿里薩、左翼政治犯蒲島太郎、眷村兄弟、香茅油拍檔、漫遊兩都城捫心自囓的你……,無一不是可以在《擊壤歌》那些元氣好兒女找到呼應的前世位置(那麼,誰是誰的流屍?),他們在各自的時光鐘面忠於一己內心的金石聲上下求索,自苦苦人,其徬徨不正是魯迅寫過的:「有我所不樂意的在天堂裡,我不願去;有我所不樂意的在地獄裡,我不願去;有我所不樂意的在你們將來的黃金世界裡,我不願去。」

就某種玄祕的意義,此少女之書是後來那憂憤著書的朱天心的定風珠,免於她被時代的罡風吹向虛無深淵。這麼多年,她始終行走路上的既徘徊也是矯健之姿,一步一步貼近了鄂蘭所寫在人海、時間之海、記憶之海深處聲納探測並採得結晶的珠寶,那些不被收編正視的、畸零廢棄的、邊際異議的(包括街貓),她帶回世上,重新攤在我們面前。

做為《擊壤歌》第一代粉絲,再一次回頭一望,不必感慨「日月忽其不淹兮,恐美人之遲暮」,更不用喪氣「去聖邈遠,寶變為石」,我更看見在那朱天心的源頭,更有巨大的光源,隨著資料檔案陸續解祕出土,其身形日益清晰。

啊,那生命中第一弧的至福時光。一如海水浩渺,不是船過水無痕,而是復歸大海。於此書我若有願,惟願後來的新生代因此也得到他們的至福時光。無以回報,且抄錄胡蘭成先生的兩段文章:

以前我也飄過海,不過這次我才覺海的好。從窗口望下去看海水,不能想像海水會溺死人,簡直可以如履平地的走過去。佛經說海水不宿死屍,人來到這裡確是連生死之情都解脫了。上有黃雲,下有浪花如萬荷葉中朵朵白蓮,雲天跟海水在船的週圍環繞迴旋,船的前進遂覺得不是一直線的,卻有徘徊多姿了。海上時時飄雨,亦一處一隅有晴,連陰晴都分不清,只是一片宇宙的元氣,而離合悲歡與驚險亦在這元氣裡變得極淡。我忽然覺得自己是很好的。

--一九五○年九月二十八日致唐君毅信。

照綺席,有如花如水紅妝,傾國傾城豪傑。高陽酒徒,還與那沛縣亭長,一般好色。始皇帝三十六年,秦社稷之末,數年少項籍,劉季約莫半百,老了酈食其七十,天下事未晚也。遍擊筑催觴激烈,一盃看劍氣,二盃生分別,三盃上馬去,指顧間東下齊城,垓下歌逼。早軹道銜璧成昨跡,龍戰已畢,果然的漢家日月,只贏得遊子悲故鄉,幾回泣下沾臆。本來是慚愧商山四皓,白雲蒼朮。

前言/序言

簡單說,這是一本反映上個世紀七○年代台灣某個精神/社會風貌的書。寫作的是一個十七歲的女孩,以自傳體、因此無一字虛構的心情下筆。

這書在出版的頭五年銷售三十萬本,至今仍年年再版,使得她可以在大學畢業後,不須太猶豫的得以支撐過專業寫作的生活到現在。

……

何以要用如此疏離陌生的語氣描述這本我等著進台大歷史系的那年暑假寫的《擊壤歌》(某些版本上有副標〈北一女三年記〉)?因為其純真、熱情、理想、夢想(常時,這是同一回事),距我、距今,太遠太遠,就算為了校訂工作,我都不願再打開它,害怕被竄出的烈焰灼燒。

不談烈焰內容,談寫作背景和身分和動機,或是必要的,不然無從理解其眼中世界所呈的樣貌,比方說,對中國的憧憬、情感和不瞭解。

好,開始。

我是典型的外省人第二代,意即一九四九父親隨國民黨政府來台,在台灣娶本地女子的第二代小孩,我十五歲之前出生、成長在眷村(國民黨中下級軍人的獨立封閉社區,如軍區大院),中國大陸是我們最大的鄉愁(不知下落的爺爺奶奶還在人世否?),主政的共產黨又是國仇家恨的所有來源(國民黨軍人父輩就是被打敗來此的呀),從小受的黨國教育和冷戰時期國共對峙的局面,更強化了我們得與之誓不兩立,但另一端的熟悉浸淫熱愛中國的文化歷史(文化中國),總之構成我們被拉扯扭折的處境。

當時十六七歲的我,儘管學校就在總統府前,並不感受到時代的風起雲湧,我念的是全台灣升學率最高(我始終不願說是最好)的北一女中,認識了一堆至今仍聯繫來往的好朋友,我們想辦法逃學四處遊盪,遂行自己的小小叛逆(逃學為了讀更多書,教科書之外的文史哲,看電影,坐火車出城看世界有多大)……,是這樣「大觀園」的日子,讓我直到畢業得離開仍戀戀不捨,想用筆,記下當時的風日當時的親愛友人當時的每一絲情牽,見證曾有那麼一群人是這樣活過的。

心並不大(從未妄想記錄下一個時代的風貌庶民史什麼的),但那不肯放過眼下身畔一點點人和事的執拗勁兒,如今看來出土化石似的,倒也極其真實的反應了一代之人年輕的心志活動。

此書前兩章是依日記和良好(當時)的記憶力所寫,後兩章,明眼人定能看出「偷渡」了不少東西,書中不明書,只以「爺爺」代稱,實則是胡蘭成老師。

我剛下高三那年,隨父親和姊姊天文上陽明山文化大學探訪當時在那兒寓居教學的胡蘭成老師。之前儘管我們都看過他《今生今世》,但我猜同行之人都暗存這樣的心思「見不到張愛玲,見見胡蘭成也好。」

胡老師那快七十了,走路比誰都快,送我們至巴士站時,一馬當先前頭走著,中式袍袖擺著,襯著滿天雲霞,一直是我記憶中每想起他時的畫面。

但他的書被政府查禁了,原因當然是遭人舉報是汪精衛政府的漢奸,我那時始讀他其他著作,為他不平極了,便在書中大量偷渡他的被禁絕的作品片段,用我的方式讓它得見天日。

我正要準備聯考並緊鑼密鼓時,父親將胡爺爺接到隔鄰待租售的鄰居空屋落腳,胡爺爺每週末晚開講易經和禪學,整日文壇各路人馬絡擇不絕來拜訪聽講,但幾無一人當時或後來願公開承認,怯畏如參加的是亂黨邪教似的。我一一看在眼裡,不解、憤怒。

胡爺爺喜讀歷史,說李世民十八歲打天下,把我給急壞了,怎麼同樣十八歲的我還得回頭與數學糾纏搏鬥呢?

乃至暑假裡的寫此書,常謄寫一段落,胡爺爺就要了去看,我都沒如此認真讀他同時在寫的《禪是一枝花》呢。那時來訪簇擁的眾女子(好多是現今仍大有名聲的作家),皆喊胡先生或老師,我第一天就叫胡爺爺,是異於他一生所有際遇過的女子嗎?他真的就爺爺起來對我,叨我不許再戴隱形眼鏡,叨我別再成日抱狗抱貓,叨我三餐要正當別只吃巧克力像蘇曼殊……,他把著手教讀禮記詩經史記,教下圍棋,買帖子要我練字(替我挑的是《西峽頌》),他見我玩瘋了中斷寫稿,就上街買上好的日本原珠筆予我,和我小孩氣的勾小手指相約看誰先寫完。

書出版時,我進大學,同時出版的是之前三年在課堂上寫、報刊發表過的一些短篇小說《方舟上的日子》,所以,至今我仍不知該算哪一本才是我的第一本書。

《擊壤歌》出版第一年便再版十餘次,我猜有不少是誤讀的,把它當作如何考上台大的教戰手冊,更不少人以此志要考上北一女,考上了的看,沒考上的也看,女校看,男校更看。多年後,我在一些公開場合,仍會遇到一些年輕孩子拿著一看就是三十年前的舊書的《擊壤歌》要我替他們的父母簽名。

我從不敢問,那你們看嗎?我毫無把握這些比我世故虛無、比我們資訊沛、比我們消費娛樂多樣的下一代下下代,他們怎麼看待《擊壤歌》中那單純堅定的心志和對世界純真浪漫美好的想望?對此中漫溢的愛國主義一定好教人不安吧,但,有機會能面對聆聽彼此真實的誤解,才是和解的開始吧。

若此書可以提供想知道我們台灣那些年的一個切入口 ,是我認為三十年後重新出版的最大意義了。

用户评价

这本被誉为“当代文学瑰宝”的作品,初读便被其磅礴的气势和细腻的情感描写所震撼。作者构建了一个宏大而又充满人情味的世界,角色的命运如同历史长河中的涟漪,时而汹涌澎湃,时而平静无波。尤其是对人性复杂性的探讨,达到了令人耳目一新的高度。它不仅仅是一个故事,更像是一面映照社会百态的镜子,让你在合上书页后仍久久不能平静。书中的对话机锋暗藏,充满了哲思,那些看似不经意的只言片语,往往蕴含着对生命意义的深刻洞察。情节的推进张弛有度,悬念迭起,让人欲罢不能,常常在深夜被吸引着,直到墨迹泛白才依依不舍地放下。可以毫不夸张地说,这是一部值得反复研读、每一次都能带来新感悟的经典之作。

评分拿到这本书时,我原本以为这会是一部沉闷的历史叙事,但出乎意料的是,它以一种近乎诗意的笔触,将那些宏大的历史背景融入到了个体生命的细微之处。作者的文字功力深厚,词藻华美却不失力量,描绘的场景仿佛就在眼前,色彩斑斓,声声入耳。我特别欣赏作者对女性角色的塑造,她们不再是依附于男性的符号,而是拥有独立思想和强大内心力量的个体,她们的挣扎、选择与坚守,构成了全书最动人的篇章之一。阅读的过程像是一场漫长的、充满惊喜的旅行,带领我穿梭于不同的时代背景与文化冲突之间,体验了角色们的爱恨情仇。这本书的装帧设计也相当考究,每一次翻阅都是一种享受,让人油然而生敬意。

评分我是在一个朋友的强烈推荐下开始阅读这本厚重的书的,起初是抱着“打卡”的心态,没想到却陷了进去,无法自拔。这本书最大的亮点在于其百科全书式的知识密度,作者似乎毫不费力地将历史学、美学乃至某种神秘学的知识融入到日常对话中,让读者在享受故事的同时,也进行了一次知识的拓展。它的力量并不在于制造惊天动地的事件,而在于对人物内心幽微之处的精准捕捉。那些细微的情绪波动,那些无法言说的渴望与压抑,都被作者用极其克制的笔触描绘出来,如同大师级的写意画,留白之处更引人深思。这是一部需要耐心陪伴,但回报丰厚的作品,它属于那种可以常年摆在床头,随时翻阅都能获得慰藉的类型。

评分这本书最让我印象深刻的是它对“环境与命运”关系的探讨。作者显然对地方志和风土人情有着深入的研究,书中描绘的那个特定地域的景观、气候、甚至气味,都栩栩如生,仿佛成为了故事本身不可分割的一部分,甚至可以说是角色的“第二层皮肤”。当角色们试图逃离这片土地时,那种宿命般的拉扯感非常真实。语言风格上,它不像某些当代小说那样追求简洁和速度,而是倾向于铺陈和渲染,使得每一个场景都充满了厚重感。读完后,我感觉自己仿佛被某种古老的力量洗涤了一遍,对生活中的偶然性有了更深一层的理解,推荐给所有喜欢文学地理学和慢节奏叙事的朋友。

评分说实话,这本书的开篇有些晦涩,我用了将近五十页的时间才勉强适应作者独特的叙事节奏和略显古典的语言风格。但一旦跨过了那道门槛,里面的世界便完全向我敞开了。它讲述的不仅仅是一个家族的兴衰,更像是一部关于“记忆与遗忘”的哲学寓言。书中对于时间流逝的把握极为精准,有时一笔带过数十年,有时却对一个瞬间的感受进行长达数页的剖析。这种非线性的叙事结构,初看可能有些挑战,但细细品味,却能体会到作者在结构上构建的精妙迷宫。它要求读者全神贯注,用心地去拼凑碎片,最终才能看到完整的图景。对于那些追求阅读深度和智力挑战的读者来说,这绝对是一剂猛药。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![打造北歐風夢想家 [北歐の心地いいインテリア] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16007803/rBEDik-_UR8IAAAAAADNj31T80EAAAKqgHbqs8AAM2n960.jpg)

![毒笑小說 [毒笑小説] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16009416/rBEGE0-189UIAAAAAABGK8GUtKgAAA9QwDC0h4AAEZD552.jpg)

![日式料理盛盤藝術の新時代 [Mutsukari 1st Stage Presentation] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16009497/rBEIC0-_XHYIAAAAAABdgENPfZAAAAKwwLPLLwAAF2Y561.jpg)

![女力設計100年 [Femmes designers : Un siècle de créations] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16010865/rBEDik-2BNkIAAAAAACpyt8_tboAAAAEAIoJbQAAKni041.jpg)

![藍帶廚師到你家:料理、飲食習慣大改造 [The Kitchen Counter Cooking School: How a Few Simple Lessons Transformed Nine Culinary Novices into Fearless Home Cooks] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16011223/rBEIC0-2BcUIAAAAAADne4e3NH4AAAAEwH2T00AAOeT723.jpg)

![長壽養生之道: 細胞分子矯正之父20周年鉅獻 [How To Live Longer And Feel Better] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16011824/rBEIC0-2B7EIAAAAAACaKtUF4MQAAAAGQGnOToAAJpC986.jpg)

![食物自然療法全書 [Foods That Heal: A Guide to Understanding and Using the Healing Powers of Natural Foods] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16012875/rBEIDE_C4nQIAAAAAAEsiGBnEZYAAAMiQEfm8cAASyg671.jpg)

![血型小將ABO 3 [Simple Thinking About Blood Type 3] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16012911/rBEIC0_C4tAIAAAAAAFBDeIiA28AAAMigBHoAsAAUEl020.jpg)