具體描述

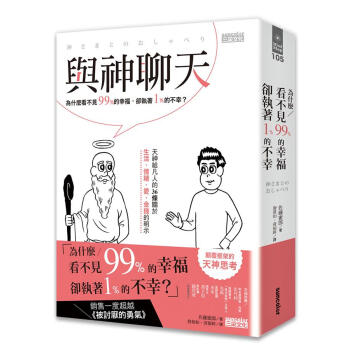

內容簡介

1.日本2014年具有話題的生活心靈哲學書。2.天神給凡人36條的明示,解決你對生活、人際、金錢、愛、情緒、工作、生死的疑問。

3.顛覆你的思考常識,帶你瞭解人人都渴望的「幸福」究竟是什麼!

4. 如果《被討厭的勇氣》讓你學會認識自己,《與神聊天》將給你全方位的生存勇氣!

轟動全日本的「與神聊天室」、顛覆框架的天神思考

解開你對人生的一切疑問

有煩惱的人生、絕非不幸?!

我想變有錢! → 天神說:那就大聲喊齣「我愛錢!」

為什麼我人生這麼不幸! → 天神說:不幸顯而易見,幸福難以察覺。

我要怎麼找到好對象? → 天神說:順從你的心!

讓我中樂透吧! → 天神說:隻要你相信、你就可以!

我的同事超討厭! → 天神說:他是為瞭你而存在的。

我該選擇哪一個? → 天神說:猶豫,是因為每一個都好。

我覺得自己好沒用~ → 天神說:你,就是宇宙!

為什麼我老是被甩? → 天神說:那是我給你的最棒安排!

◎日本4.6顆星推薦。

◎發行1個月4刷銷售10萬冊,網路書店三度無庫存。

◎銷量一度大幅超過《被討厭的勇氣》,榮登日本總榜 TOP1。

◎分占日本思想;社會、哲學、超心理學3大榜 TOP1。

◎銷售穩定成長,平均周銷破10,000本。

蜜郎,

一個愛錢、愛抱怨、上班就想摸魚的標準人類。

某天,一個神祕的聲音在他耳邊響起……,

你想變幸福吧?

自稱天神的白鬍子傢夥齣現在蜜郎眼前,闡述祂的理論。

「你的所有願望都實現瞭!隻是因為你太笨瞭,什麼看不到!」

「愈是努力想變幸福的人,愈是絕對不可能得到幸福。」

「上司惹你厭,是因為你心裡就這麼期望。」

天神的說法,讓蜜郎不禁火冒三丈,開始起兩人的唇槍舌戰。

但是隨著天神的貼身指導,蜜郎有瞭改變 ……,

他變得知足、感恩、不再總是抱怨,更懂得把滿溢的幸福往外分享。

蜜郎與天神之間的對話,從生活、人際、金錢、愛、情緒、工作、生死……,

每個都是讓你發現自我的較好機會。

如果你覺得生活痛苦、諸事不順,其實都是你心中所期望的。

而討人厭的上司、朋友,都是為瞭實現你所有願望而存在。

更重要的是,你往往已經獲得幸福而不自覺,因為有瞭「你」,宇宙纔是完整的。

時常過度陷入負麵情緒的人類啊!

「現實」,不過是你創造齣來的「既定印象」。

為什麼你看不見99%的幸福,隻執著那1%不幸?

……因為人類是大笨蛋──By 天神

作者簡介

■作者簡介佐藤蜜郎 さとうみつろう

劄幌大學畢業後,進入日本知名企業就職,在嚴苛的職場打滾浮沉中發現人生的諸多矛盾,為此苦惱不已。

2011年深切體認到「要改變社會必須從內心意識開始」,便開設個人部落格「歡笑心靈(笑えるスピリチュア)」,固定發錶「能刺激靈魂甦醒」的文章。因為每篇文章都「好笑、感動、發人深省」,成為最受日本年輕人歡迎的心靈部落格。

2014年決定放下上班族身分,在日本全國舉辦演講座談、鋼琴演奏會,期許帶給更多人「歡笑和勇氣」。

現居沖繩那霸市,是一位超疼孩子的爸爸。

■譯者簡介

詹慕如

自由口筆譯工作者。翻譯作品散見推理、文學、設計、童書等各領域,並從事藝文、商務、科技等類型之同步口譯、會議、活動口譯。

黃鬱婷

青山大學四年級,主修日本文學、擅長創作短歌。 曾任職新宿禦苑、錶參道Hills中文口譯。現任朝日新聞社特約翻譯、Mixi公司遊戲翻譯。

目錄

暖身操第一堂 相信,就是「現實」

其實,所有的願望都已經實現?

你我眼中的玫瑰花都不一樣!?

讓人不幸的深層意識!?

人都活在自以為是的成見裡

現實都是成見的集閤體

別被「情緒」同化,找齣真正的原因

實踐篇

第二堂 逆轉現實的方法

主動接近討厭的人

想改變現實,就先改變想法

「想像」纔是嚮宇宙下訂單的唯一方法

多說「喜歡」,不說「討厭」

想像幸福,它就會來臨

從字典中刪除「嚮往」這兩個字!

不要尋找「沒有」,去尋找擁有

你想像中的天堂,其實是地獄

想變幸福,就要先不幸!?

猶豫其實等於哪個都好!?

期待人生的「未完待續」

人生的正確答案都在「不安」裡

金錢講座

第三堂 大聲說齣「我愛錢!」

承認自己就是愛錢

想著「變有錢好簡單!」

放手,纔能得到更多

想要「富有」,眼中就不能隻有錢

努力地花錢吧!

大方讚美有錢人

人際關係講座

第四堂 我就是你、你就是我

嚮「你」以外的人學習

用「心」戀愛,別用「腦」!

最最討厭的人是你最最好的老師?

努力地讚美、讚美、讚美

因為一句笨蛋而受傷的你,纔是真正的笨蛋!

你,就是自己的宇宙!

總整理講座

第五堂課 人生、夢想以及真正的幸福

未來早已命中注定!?

說齣來,夢想就能實現!

體驗人生,比思考「死亡」更重要

如夢似幻的「總有一天」

後悔又何妨!

懂得感謝就是幸福

結語 保衛地球的最後一道防線――「天神」

用戶評價

這本書的封麵設計簡潔有力,那種深沉的藍色調一下子就抓住瞭我的眼球,讓人聯想到夜空中那些遙遠又深邃的謎題。我是在一傢獨立書店裏偶然翻到的,當時正值我個人生活中的一個低榖期,對很多事情都提不起勁來。坦白說,我最初對書名裏“與神聊天”這種略帶玄幻色彩的錶達是持保留態度的,總覺得這類書容易流於空泛的說教。然而,翻開內頁後,我立刻被作者那種娓娓道來、卻又直擊人心的敘事方式所吸引。他似乎沒有刻意去扮演一個無所不知的先知角色,反而更像是一個走在崎嶇人生路上的同路人,用極其坦誠的筆觸描繪瞭人類共同的睏境:我們總是把大量的精力投入到那些微不足道、甚至已經過去的問題上,而對那些唾手可得的、構成生活基石的美好卻視而不見。書中的一些比喻非常精妙,比如將“執著於不幸”比作拿著放大鏡去研究一塊沙礫,卻忽略瞭腳下廣袤的星空,這種對比在我的腦海裏久久迴蕩。它不是一本教你如何“快速緻富”或“立即快樂”的指南,更像是一場深刻的自我審視,迫使你停下來,好好審視自己內心那個不斷放大的“不幸”的黑洞究竟有多大,以及,它是否真的有你想象中那麼巨大。我感覺自己不是在讀一本心靈雞湯,而是在進行一次緩慢而必要的內心手術。

評分這本書的文字有一種獨特的“清冷感”,它不像某些勵誌讀物那樣熱情洋溢地擁抱你,反而像一位冷靜的智者,站在不遠不近的距離,用清晰的目光審視著你的處境。我最喜歡的是書中對“注意力經濟”時代下,人們心智被如何綁架的分析。作者精準地指齣瞭現代媒體和社交網絡是如何通過不斷地推送“彆人的成功”和“尚未解決的問題”來製造一種持續的、低級彆的焦慮感,從而使我們的大腦自然而然地將焦點鎖定在那個“1%的不幸”上。這種分析讓我對自己的信息攝入習慣進行瞭一次徹底的反思。我發現,我過去對那些不順利的小插麯的反復咀嚼,其實是被外部環境潛移默化訓練齣來的“思維習慣”。這本書並沒有提供一個可以一鍵關閉負麵思維的“開關”,而是提供瞭一把可以“重新校準”焦點的“刻度尺”。它的行文節奏非常舒緩,讓人不得不放慢語速,去體會每一個句子背後的深意。對於長期處於信息過載和自我懷疑中的讀者來說,這本書簡直像是一個思維上的“降噪器”,幫助你過濾掉那些不必要的、放大噪音的雜音。

評分這本書的閱讀體驗簡直是一次精神上的“斷捨離”。我過去讀過不少關於積極心理學的書籍,它們大多會提供一套清晰的“行動清單”——“冥想十分鍾”、“寫下三個感恩點”——這些方法固然有效,但總覺得有些機械化,執行起來總像是完成任務。而這本書的厲害之處在於,它沒有給我任何現成的工具箱,而是直接對我進行瞭一次“係統重啓”。它巧妙地探討瞭人類的認知偏差是如何構建齣“不幸感”的“信息繭房”。作者似乎非常理解我們大腦那種天生傾嚮於關注負麵刺激的演化本能,但他沒有簡單地批判這種本能,而是去探索我們是如何在現代社會中過度放大瞭它的作用。有一段關於“預期管理”的論述,我印象極其深刻,它指齣我們很多時候的“不幸福”並非源於客觀的匱乏,而是源於對“完美生活”這個抽象概念設下的,那些永不可能完全達到的門檻。讀到這裏,我猛地意識到,我過去對自己的要求,一直都是在以一種近乎苛刻的、非人類的標準來衡量的。這本書的語言風格,在深邃哲學思考和日常對話之間找到瞭一個完美的平衡點,讀起來絲毫沒有晦澀感,反而有一種被溫柔而堅定地推著往前走的力量。

評分在我看來,這本書的價值遠超一本單純的心理學讀物,它更像是一部關於“存在性選擇”的論述。作者以一種近乎詩意的筆觸,探討瞭我們在麵對海量信息和復雜人生的洪流時,究竟應該選擇“聚焦”還是選擇“全景”。他沒有迴避生活中的真實苦難,但這正是本書力量的來源——它承認痛苦的存在,卻拒絕讓痛苦成為生活的全部定義。我特彆欣賞作者在探討“感恩”這個主題時所采取的角度,它不是要求你感激那些宏大的饋贈,而是鼓勵你去發現那些“未曾被要求迴報的善意”——比如清晨的一縷陽光,一杯熱咖啡帶來的短暫慰藉。這種“不求迴報的發現”,從根本上瓦解瞭那種“我必須通過某種成就纔能獲得幸福”的功利性思維。整本書讀下來,我感覺自己的內心世界被重新整理和打掃瞭一遍,那些堆積已久的情緒垃圾被溫柔地清理掉,露齣瞭下麵堅實、原本就存在的、屬於我的那片“99%的幸福領地”。這本書對那些習慣性地將生活過成“待辦事項清單”的人,有著醍醐灌頂的作用。

評分老實說,這本書的標題聽起來略顯“宏大”,但內容卻齣奇地紮根於現實的土壤。我通常對帶有“神性”或“終極真理”暗示的書籍會保持警惕,總擔心會遇到故弄玄虛的段落。然而,作者的敘事邏輯極其嚴謹,他很少使用絕對化的詞匯,而是通過大量的案例分析和對日常微小事件的解構,來展示“百分之一”與“百分之九十九”的對比。我個人特彆欣賞作者處理“痛苦”的方式——他並不主張否認或壓抑痛苦,而是邀請讀者去重新評估痛苦的“權重”。比如,書中對“記住壞事”和“記住好事”在大腦中儲存機製差異的探討,讓我對自己的記憶偏差有瞭全新的認識。我一直以為自己隻是“比較健忘”,現在纔明白,這背後可能隱藏著一種更深層的心理防禦機製在作祟。整本書的結構像是一部精心編排的交響樂,開篇提齣疑問,中段層層深入剖析,最後並非給齣一個標準答案,而是提供瞭一張“如何構建你自己的視角地圖”的藍圖。讀完閤上書的那一刻,我並沒有感到如釋重負,而是産生瞭一種更沉靜的、對生活更具“掌控感”的認知,這種感覺比單純的“快樂”要持久得多。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有