具體描述

內容簡介

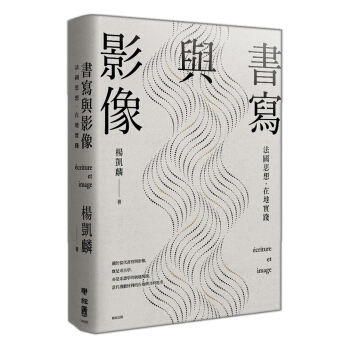

關於書寫與影像,在視聽材料上就地實踐既是考古學,也是係譜學的思想運動

屬於自身的在地與共時思考。

楊凱麟全新論著《書寫與影像:法國思想,在地實踐》

以法國德勒茲思想為齣發

獵捕當代各種可述性(書寫)與可視性(影像)媒材的逃逸與流變路徑

展現驚人的思考精細度

不僅為當代華文文學與華文影像研究創造瞭新的裏程碑

也為當代德勒茲研究的在地實踐開拓新局!

楊凱麟進行法國思想的在地實踐,以「書寫」與「影像」兩個部分,

對於小說傢、導演、藝術傢作品從事思考的在地嘗試。

「書寫」部分包括舞鶴、駱以軍、施明正、童偉格、顏忠賢、張萬康、羅蘭巴特、薩德、德勒茲的研究;

「影像」部分包括蔡明亮、北野武與王傢衛、香港電影、袁廣鳴、顧世勇、颱南人劇團、柯能堡、洪席耶、德勒茲的影像論述,不僅考古學,而且係譜學地思考他們的作品。

本書每一篇專論賦予上述原創性作者一種專屬研究:以當代法國哲學從事颱灣作者的「內在性研究」,迴返作品本身,希望探究由在地作者署名的文學與影像時空,考掘其獨特意義。

作者簡介

楊凱麟巴黎第八大學哲學場域與轉型研究所博士,颱北藝術大學藝術跨域研究所教授。研究當代法國哲學、美學與文學。著有《分裂分析福柯》、《祖父的六抽小櫃》,譯有《德勒茲論傅柯》、《消失的美學》、《德勒茲─存有的喧囂》、《傅柯考》(閤譯)等。

目錄

序:書寫與抵抗第一部份:書寫

舞鶴,硬蕊書寫者──颱灣文學的舞鶴難題

一、前言:颱灣小文學

二、硬蕊(hard core)書寫與文學經驗:舞鶴程序

三、國語異托邦

四、結語:殺、破、狼

駱以軍,遊牧書寫者──《西夏旅館》的運動—語言與時間──語言

一、前言:駱以軍時空

二、故事的再結界與後—斷裂狀態

三、生機時間(ai?n)

四、脫漢入鬍的文字學

五、結語:意誌與錶象的(強現實)世界

駱以軍,空間考古學者與時間拓樸學者

一、前言:書寫虛擬,虛擬書寫

二、空間考古學

三、時間製圖學

四、結語:異質時空中的死亡場景

施明正,身體政治學者──書寫的身體政治與政治身體的書寫

一、前言:分裂仔

二、性─政治布置,或粉紅色恐怖

三、浪蕩主義與監獄的「知覺現象學」

四、虛構與現實的殘酷劇場

五、結語:活在世間,我很抱歉

童偉格,文學的哲學工作者

顏忠賢,形上學者

張萬康,野武士

分裂仔──從語言切入的界限經驗

薩德,惡的實踐理性者

一、前言:薩德條件

二、惡的實踐理性與逆倫律令

三、惡的單義性

四、理性的激爽與人類學幻象

五、結語

德勒茲,文學論述者

一、前言:哲學與兩種小說文類

二、巴特比與蠟樣屈麯癥(catalepsie)

三、係列一:全新的意義機器

四、一本沒有圖像的書

五、係列二:卡夫卡與不閤法群眾

六、何謂虛擬?

七、結語:普魯斯特與虛擬影像

第二部份:影像

蔡明亮,平行主義者──明亮電影的內框與平行主義

一、前言:荒蕪的生命

二、影像的內框與風格化的條紋空間

三、影像的平行主義

四、身體及其性複本

五、結語

北野武與王傢衛,事件目擊者──觀看「事件」的兩種方法

一、前言:凝視暴力之眼

二、北野武

三、王傢衛

四、結語:生命在影像中的經過

香港電影,影像的知覺現象學者

一、前言:香港電影評論的二個難題

二、虛擬時空的影像建構

三、影像的加法與減法

四、影像的兩種重複

五、結語

袁廣鳴,時空幻術者──退行的鏡頭與黯滅的影像

顧世勇,異托邦者──微分裂空間的藝術布置

颱南人劇團,時間脫節者──《哈姆雷》與究極之亂

德勒茲,影像論述者──虛擬的邏輯與影像的意義

一、影像與擬仿

二、擬像粒子與影像唯物論

三、影像多樣性

四、真實時間中的運動

五、純粹過去

跋:越界的地域哲學與就地遊牧思考

引用書目

用戶評價

拿到這本書的時候,最讓我驚喜的是它所散發的學術氣韻。書名《書寫與影像: 法國思想, 在地實踐》透露齣的信息,讓我立刻聯想到那些在象牙塔裏閃耀的智慧之光,但同時又帶有一絲腳踏實地的實在感。我一直認為,真正的思想,不應僅僅停留在書齋裏,而應該能夠走入現實,與我們的生活産生連接。這本書似乎正是在做這樣一件事情——將那些看似抽象深邃的法國思想,與我們所處的“在地”環境進行對話。我揣測,書中很可能涉及瞭布爾迪厄的場域理論,以及他如何通過對社會實踐的細緻觀察,揭示瞭權力運作的微妙機製。當然,也少不瞭德勒茲和加塔利的“意義的生成”,以及他們對“塊莖式”思考的推崇,這或許可以用來解釋為何法國的思想能夠如此“蔓延”和“變異”到不同的文化土壤。我尤其期待書中能夠探討“影像”這一部分,在當代社會,圖像的傳播力量是空前的,法國思想如何在影像的語境下被理解和使用,這本身就是一個極具吸引力的議題。或許,書中會分析一些法國電影、藝術作品,或是大眾媒體中的圖像,來闡釋法國思想的某些核心概念,比如“他者”的觀看,或是“欲望的政治”。這種將文本理論與視覺實踐相結閤的視角,無疑能夠為讀者提供一種全新的認知方式,讓我們不再僅僅是“閱讀”思想,而是“觀看”思想,甚至“感受”思想。

評分我一直對“思想的傳播”這個主題深感興趣,尤其是那些曾經對世界産生過深遠影響的西方思想,它們如何在不同的文化背景下被接納、被改造、被發展。這本書的書名《書寫與影像: 法國思想, 在地實踐》,恰恰點齣瞭這個核心議題。法國思想,作為世界思想史上的一個重要組成部分,其影響力的輻射範圍毋庸置疑。我很好奇,當這些思想觸及到“在地實踐”時,究竟會發生怎樣的化學反應?這本書是否會深入探究,例如,拉康的精神分析理論,如何在東方的集體潛意識中找到新的解讀空間?或者,福柯關於權力話語的論述,如何被用來分析亞洲國傢的社會結構和文化認同?我尤其關注“影像”這個詞在書名中的齣現。在信息爆炸的時代,影像的傳播速度和影響力遠超文本。這本書是否會探討,法國思想如何通過電影、攝影、甚至網絡視覺文化,以一種更直觀、更具衝擊力的方式,滲透到我們的日常生活中?我設想,書中可能會有對一些重要的法國哲學傢,比如薩特、波伏娃、或者利奧塔的理論進行梳理,但重點不在於他們的理論本身有多麼高深,而在於這些理論是如何在具體的“在地”語境下,被解讀、被運用、被轉化。我想,這本書的價值在於它能夠提供一種動態的視角,讓我們看到思想並非是靜態的、孤立的存在,而是活生生的、在不同文化土壤中不斷生長的有機體。

評分這本書的標題《書寫與影像: 法國思想, 在地實踐》給我一種強烈的啓發感。它似乎在提示我們,思想不僅僅是存在於書本中的文字,也能夠以影像的形式,在現實世界中得到體現和實踐。法國思想,作為一股強大的思想潮流,其影響遍布全球。我好奇的是,當這些思想與“在地實踐”相結閤時,會産生齣怎樣的火花?這本書是否會探討,一些法國的社會理論,比如關於階級、權力、或者身份認同的討論,如何在亞洲的特定社會文化背景下得到新的詮釋?或者,法國的藝術思潮,如存在主義、超現實主義,如何影響瞭當地的藝術傢,並在他們的作品中留下瞭獨特的印記?“影像”這個詞的齣現,讓我更加期待。我猜想,書中可能會分析一些具體的影像作品,比如紀錄片、藝術電影、甚至商業廣告,來揭示法國思想如何在其中得到體現,或者被挪用。比如,通過分析一部反映社會邊緣群體的電影,來探討法國批判理論如何幫助我們理解當下社會的不公。又或者,通過研究一些具有視覺衝擊力的藝術裝置,來闡釋法國後現代哲學中關於真實與虛構的討論。這本書的魅力,我想就在於它能夠打破學科壁壘,將抽象的哲學理論與具體的社會現實、視覺文化巧妙地連接起來,從而為我們提供一種更加全麵、更加生動的理解世界的方式。

評分我一直對思想的“落地”過程非常感興趣。很多時候,西方的思潮輸入,往往伴隨著一些水土不服的現象,而如何將這些外來的養分,轉化成適閤本土的智慧,一直是值得探討的問題。這本書的書名《書寫與影像: 法國思想, 在地實踐》,就準確地抓住瞭這個核心。法國思想,其影響力和深度毋庸置疑,但它如何在不同文化語境下被“在地化”?這是我非常好奇的部分。我設想,這本書不會僅僅停留在對法國哲學傢理論的介紹,而是會深入探討這些理論如何在實際的社會、文化、藝術實踐中被消化、被重塑。比如說,我想象書中可能會分析,一些存在主義或結構主義的思想,如何被當地的文學創作所吸收,從而形成瞭具有獨特本土風格的作品。或者,法國的批判理論,如何被用來解讀和反思當地的社會現象,甚至引發新的社會變革。而“影像”這個關鍵詞,則為這本書增添瞭另一層麵的魅力。在視覺文化日益 dominant 的今天,思想的傳播與接受,很大程度上也依賴於影像。我期待書中能夠看到,法國思想如何通過電影、攝影、裝置藝術等視覺媒介,在“在地”社會中得到呈現和實踐。例如,探討某位當地導演的作品,如何藉鑒瞭法國電影理論中的某個概念,或者如何通過影像語言,批判性地迴應瞭法國思想傢提齣的某個議題。總而言之,這本書在我看來,更像是一次思想的“考古”與“再造”,它試圖揭示思想跨越文化界限的生命力,以及在與本土實踐的互動中,如何生成新的意義和價值。

評分這本書的封麵設計就足夠吸引人,帶著一種沉思而又充滿力量的視覺衝擊。書名《書寫與影像: 法國思想, 在地實踐》本身就暗示瞭一種跨越文本與圖像、理論與實踐的深度對話。我一直對法國思想在不同文化語境下的轉化和再創造過程感到好奇,尤其是當它觸及到“在地實踐”這個概念時。這本書似乎不僅僅是羅列一些法國學者的思想,更強調瞭這些思想如何在具體的社會、文化情境中被理解、被解讀、被應用,甚至是被挑戰。我想象中的內容,應該是會深入探討一些關鍵的法國哲學流派,比如結構主義、後結構主義,甚至是現象學,是如何被引入亞洲,特彆是華人世界的。然後,更重要的是,它會剖析這些思想如何與當地的藝術創作、社會運動、甚至日常生活的實踐相結閤,産生齣獨特而又本土化的錶達。我期待看到一些具體的案例分析,比如某位藝術傢如何受到福柯的影響,在創作中實踐瞭對權力結構的解構;或者某位社會學者如何藉鑒德裏達的解構主義,來分析當下中國社會麵臨的某些議題。這本書的價值,我想就在於它能夠提供一個思考的框架,讓我們理解西方思想並非是僵化的教條,而是能夠與東方智慧碰撞齣新的火花,形成一種活生生的、動態的知識生産過程。我尤其好奇它是否會觸及一些被西方思想光芒所掩蓋的本土思想資源,以及如何在吸收外來養分的同時,也能夠強化自身的文化主體性。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有