具体描述

内容简介

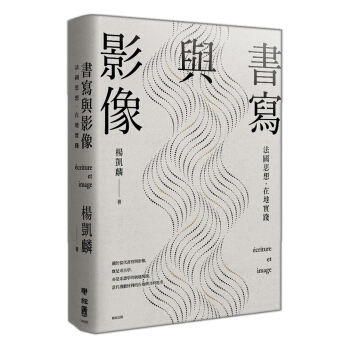

關於書寫與影像,在視聽材料上就地實踐既是考古學,也是系譜學的思想運動

屬於自身的在地與共時思考。

楊凱麟全新論著《書寫與影像:法國思想,在地實踐》

以法國德勒茲思想為出發

獵捕當代各種可述性(書寫)與可視性(影像)媒材的逃逸與流變路徑

展現驚人的思考精細度

不僅為當代華文文學與華文影像研究創造了新的里程碑

也為當代德勒茲研究的在地實踐開拓新局!

楊凱麟進行法國思想的在地實踐,以「書寫」與「影像」兩個部分,

對於小說家、導演、藝術家作品從事思考的在地嘗試。

「書寫」部分包括舞鶴、駱以軍、施明正、童偉格、顏忠賢、張萬康、羅蘭巴特、薩德、德勒茲的研究;

「影像」部分包括蔡明亮、北野武與王家衛、香港電影、袁廣鳴、顧世勇、台南人劇團、柯能堡、洪席耶、德勒茲的影像論述,不僅考古學,而且系譜學地思考他們的作品。

本書每一篇專論賦予上述原創性作者一種專屬研究:以當代法國哲學從事台灣作者的「內在性研究」,回返作品本身,希望探究由在地作者署名的文學與影像時空,考掘其獨特意義。

作者简介

楊凱麟巴黎第八大學哲學場域與轉型研究所博士,台北藝術大學藝術跨域研究所教授。研究當代法國哲學、美學與文學。著有《分裂分析福柯》、《祖父的六抽小櫃》,譯有《德勒茲論傅柯》、《消失的美學》、《德勒茲─存有的喧囂》、《傅柯考》(合譯)等。

目录

序:書寫與抵抗第一部份:書寫

舞鶴,硬蕊書寫者──台灣文學的舞鶴難題

一、前言:台灣小文學

二、硬蕊(hard core)書寫與文學經驗:舞鶴程序

三、國語異托邦

四、結語:殺、破、狼

駱以軍,游牧書寫者──《西夏旅館》的運動—語言與時間──語言

一、前言:駱以軍時空

二、故事的再結界與後—斷裂狀態

三、生機時間(ai?n)

四、脫漢入胡的文字學

五、結語:意志與表象的(強現實)世界

駱以軍,空間考古學者與時間拓樸學者

一、前言:書寫虛擬,虛擬書寫

二、空間考古學

三、時間製圖學

四、結語:異質時空中的死亡場景

施明正,身體政治學者──書寫的身體政治與政治身體的書寫

一、前言:分裂仔

二、性─政治布置,或粉紅色恐怖

三、浪蕩主義與監獄的「知覺現象學」

四、虛構與現實的殘酷劇場

五、結語:活在世間,我很抱歉

童偉格,文學的哲學工作者

顏忠賢,形上學者

張萬康,野武士

分裂仔──從語言切入的界限經驗

薩德,惡的實踐理性者

一、前言:薩德條件

二、惡的實踐理性與逆倫律令

三、惡的單義性

四、理性的激爽與人類學幻象

五、結語

德勒茲,文學論述者

一、前言:哲學與兩種小說文類

二、巴特比與蠟樣屈曲症(catalepsie)

三、系列一:全新的意義機器

四、一本沒有圖像的書

五、系列二:卡夫卡與不合法群眾

六、何謂虛擬?

七、結語:普魯斯特與虛擬影像

第二部份:影像

蔡明亮,平行主義者──明亮電影的內框與平行主義

一、前言:荒蕪的生命

二、影像的內框與風格化的條紋空間

三、影像的平行主義

四、身體及其性複本

五、結語

北野武與王家衛,事件目擊者──觀看「事件」的兩種方法

一、前言:凝視暴力之眼

二、北野武

三、王家衛

四、結語:生命在影像中的經過

香港電影,影像的知覺現象學者

一、前言:香港電影評論的二個難題

二、虛擬時空的影像建構

三、影像的加法與減法

四、影像的兩種重複

五、結語

袁廣鳴,時空幻術者──退行的鏡頭與黯滅的影像

顧世勇,異托邦者──微分裂空間的藝術布置

台南人劇團,時間脫節者──《哈姆雷》與究極之亂

德勒茲,影像論述者──虛擬的邏輯與影像的意義

一、影像與擬仿

二、擬像粒子與影像唯物論

三、影像多樣性

四、真實時間中的運動

五、純粹過去

跋:越界的地域哲學與就地游牧思考

引用書目

用户评价

我一直对“思想的传播”这个主题深感兴趣,尤其是那些曾经对世界产生过深远影响的西方思想,它们如何在不同的文化背景下被接纳、被改造、被发展。这本书的书名《書寫與影像: 法國思想, 在地實踐》,恰恰点出了这个核心议题。法国思想,作为世界思想史上的一个重要组成部分,其影响力的辐射范围毋庸置疑。我很好奇,当这些思想触及到“在地实践”时,究竟会发生怎样的化学反应?这本书是否会深入探究,例如,拉康的精神分析理论,如何在东方的集体潜意识中找到新的解读空间?或者,福柯关于权力话语的论述,如何被用来分析亚洲国家的社会结构和文化认同?我尤其关注“影像”这个词在书名中的出现。在信息爆炸的时代,影像的传播速度和影响力远超文本。这本书是否会探讨,法国思想如何通过电影、摄影、甚至网络视觉文化,以一种更直观、更具冲击力的方式,渗透到我们的日常生活中?我设想,书中可能会有对一些重要的法国哲学家,比如萨特、波伏娃、或者利奥塔的理论进行梳理,但重点不在于他们的理论本身有多么高深,而在于这些理论是如何在具体的“在地”语境下,被解读、被运用、被转化。我想,这本书的价值在于它能够提供一种动态的视角,让我们看到思想并非是静态的、孤立的存在,而是活生生的、在不同文化土壤中不断生长的有机体。

评分拿到这本书的时候,最让我惊喜的是它所散发的学术气韵。书名《書寫與影像: 法國思想, 在地實踐》透露出的信息,让我立刻联想到那些在象牙塔里闪耀的智慧之光,但同时又带有一丝脚踏实地的实在感。我一直认为,真正的思想,不应仅仅停留在书斋里,而应该能够走入现实,与我们的生活产生连接。这本书似乎正是在做这样一件事情——将那些看似抽象深邃的法国思想,与我们所处的“在地”环境进行对话。我揣测,书中很可能涉及了布尔迪厄的场域理论,以及他如何通过对社会实践的细致观察,揭示了权力运作的微妙机制。当然,也少不了德勒兹和加塔利的“意义的生成”,以及他们对“块茎式”思考的推崇,这或许可以用来解释为何法国的思想能够如此“蔓延”和“变异”到不同的文化土壤。我尤其期待书中能够探讨“影像”这一部分,在当代社会,图像的传播力量是空前的,法国思想如何在影像的语境下被理解和使用,这本身就是一个极具吸引力的议题。或许,书中会分析一些法国电影、艺术作品,或是大众媒体中的图像,来阐释法国思想的某些核心概念,比如“他者”的观看,或是“欲望的政治”。这种将文本理论与视觉实践相结合的视角,无疑能够为读者提供一种全新的认知方式,让我们不再仅仅是“阅读”思想,而是“观看”思想,甚至“感受”思想。

评分这本书的封面设计就足够吸引人,带着一种沉思而又充满力量的视觉冲击。书名《書寫與影像: 法國思想, 在地實踐》本身就暗示了一种跨越文本与图像、理论与实践的深度对话。我一直对法国思想在不同文化语境下的转化和再创造过程感到好奇,尤其是当它触及到“在地实践”这个概念时。这本书似乎不仅仅是罗列一些法国学者的思想,更强调了这些思想如何在具体的社会、文化情境中被理解、被解读、被应用,甚至是被挑战。我想象中的内容,应该是会深入探讨一些关键的法国哲学流派,比如结构主义、后结构主义,甚至是现象学,是如何被引入亚洲,特别是华人世界的。然后,更重要的是,它会剖析这些思想如何与当地的艺术创作、社会运动、甚至日常生活的实践相结合,产生出独特而又本土化的表达。我期待看到一些具体的案例分析,比如某位艺术家如何受到福柯的影响,在创作中实践了对权力结构的解构;或者某位社会学者如何借鉴德里达的解构主义,来分析当下中国社会面临的某些议题。这本书的价值,我想就在于它能够提供一个思考的框架,让我们理解西方思想并非是僵化的教条,而是能够与东方智慧碰撞出新的火花,形成一种活生生的、动态的知识生产过程。我尤其好奇它是否会触及一些被西方思想光芒所掩盖的本土思想资源,以及如何在吸收外来养分的同时,也能够强化自身的文化主体性。

评分我一直对思想的“落地”过程非常感兴趣。很多时候,西方的思潮输入,往往伴随着一些水土不服的现象,而如何将这些外来的养分,转化成适合本土的智慧,一直是值得探讨的问题。这本书的书名《書寫與影像: 法國思想, 在地實踐》,就准确地抓住了这个核心。法国思想,其影响力和深度毋庸置疑,但它如何在不同文化语境下被“在地化”?这是我非常好奇的部分。我设想,这本书不会仅仅停留在对法国哲学家理论的介绍,而是会深入探讨这些理论如何在实际的社会、文化、艺术实践中被消化、被重塑。比如说,我想象书中可能会分析,一些存在主义或结构主义的思想,如何被当地的文学创作所吸收,从而形成了具有独特本土风格的作品。或者,法国的批判理论,如何被用来解读和反思当地的社会现象,甚至引发新的社会变革。而“影像”这个关键词,则为这本书增添了另一层面的魅力。在视觉文化日益 dominant 的今天,思想的传播与接受,很大程度上也依赖于影像。我期待书中能够看到,法国思想如何通过电影、摄影、装置艺术等视觉媒介,在“在地”社会中得到呈现和实践。例如,探讨某位当地导演的作品,如何借鉴了法国电影理论中的某个概念,或者如何通过影像语言,批判性地回应了法国思想家提出的某个议题。总而言之,这本书在我看来,更像是一次思想的“考古”与“再造”,它试图揭示思想跨越文化界限的生命力,以及在与本土实践的互动中,如何生成新的意义和价值。

评分这本书的标题《書寫與影像: 法國思想, 在地實踐》给我一种强烈的启发感。它似乎在提示我们,思想不仅仅是存在于书本中的文字,也能够以影像的形式,在现实世界中得到体现和实践。法国思想,作为一股强大的思想潮流,其影响遍布全球。我好奇的是,当这些思想与“在地实践”相结合时,会产生出怎样的火花?这本书是否会探讨,一些法国的社会理论,比如关于阶级、权力、或者身份认同的讨论,如何在亚洲的特定社会文化背景下得到新的诠释?或者,法国的艺术思潮,如存在主义、超现实主义,如何影响了当地的艺术家,并在他们的作品中留下了独特的印记?“影像”这个词的出现,让我更加期待。我猜想,书中可能会分析一些具体的影像作品,比如纪录片、艺术电影、甚至商业广告,来揭示法国思想如何在其中得到体现,或者被挪用。比如,通过分析一部反映社会边缘群体的电影,来探讨法国批判理论如何帮助我们理解当下社会的不公。又或者,通过研究一些具有视觉冲击力的艺术装置,来阐释法国后现代哲学中关于真实与虚构的讨论。这本书的魅力,我想就在于它能够打破学科壁垒,将抽象的哲学理论与具体的社会现实、视觉文化巧妙地连接起来,从而为我们提供一种更加全面、更加生动的理解世界的方式。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有