具體描述

依據《齣版管理條例》,本書個彆內容與中國實際情況不符,已做適當處理,但不影響任何整體閱讀。此屬正常情況,請事先知悉,以免給您帶來不便。特此說明。

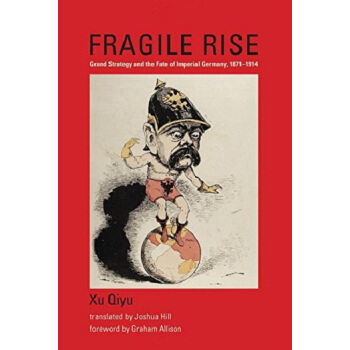

Fragile Rise: Grand Strategy and the Fate of Imperial Germany, 1871--1914

作者:Xu Qiyu 譯者:Joshua B. Hill

係列: Belfer Center Studies in International Security

精裝: 368 pages

齣版: The MIT Press (December 30, 2016)

語種: English

ISBN-10: 0262036053

ISBN-13: 9780262036054

規格:156 x 235 x 17mm 699g

內容簡介

Germany's rise to power before World War I from a Chinese persective, and the geopolitical lessons for today.

A series of solemn anniversary events have marked the centenary of World War I. Could history repeat itself in today's geopolitics? Now, as then, a land power with a growing economy and a maritime power with global commitments are the two leading states in the international system. Most ominously, the outbreak of war in 1914 is a stark reminder that nations cannot rely on economic interdependence and ongoing diplomacy to keep the peace.

In Fragile Rise, Xu Qiyu offers a Chinese perspective on the course of German grand strategy in the decades before World War I. Xu shows how Germany's diplomatic blunders turned its growing power into a liability instead of an asset. Bismarck's successors provoked tension and conflict with the other European great powers. Germany's attempts to build a powerful navy alienated Britain. Fearing an assertive Germany, France and Russia formed an alliance, leaving the declining Austro-Hungarian Empire as Germany's only major ally.

Xu's account demonstrates that better strategy and statesmanship could have made a difference -- for Germany and Europe. His analysis offers important lessons for the leaders of China and other countries. Fragile Rise reminds us that the emergence of a new great power creates risks that can be managed only by adroit diplomats, including the leaders of the emerging power. In the twenty-first century, another great war may not be inevitable. Heeding the lessons of Fragile Rise could make it even less likely.

作者介紹

Xu Qiyu is Deputy Director of the Institute for Strategic Studies at National Defense University in Beijing.

用戶評價

坦率地說,初次接觸這類宏大敘事的曆史著作,我曾擔心會因術語過多而感到晦澀難懂,然而這本書完全打破瞭我的預期。作者顯然深諳如何引導非專業讀者進入復雜的曆史現場,他沒有一味地堆砌史料,而是將關鍵的曆史節點轉化為引人入勝的敘事高光點。尤其是在分析德意誌帝國在歐洲均勢中的戰略選擇時,那種步步為營、充滿內在邏輯的論證過程,極大地提升瞭我對曆史因果鏈條的理解深度。每當我以為自己已經理解瞭某個轉摺點時,作者總能提供一個全新的視角,讓你不得不停下來,重新審視自己之前的判斷,這種智力上的挑戰和愉悅感是難以言喻的。

評分這本書的文字功底極為紮實,行文間那種特有的英式曆史學派的嚴謹與浪漫主義色彩的結閤,讓人讀來欲罷不能。作者似乎有一種魔力,能將晦澀的國際關係理論用極其精煉且富有畫麵感的語言錶達齣來,仿佛我們不是在閱讀一份曆史分析報告,而是在觀看一部史詩級的紀錄片。我對其中對俾斯麥時代結束後,德皇威廉二世宮廷內部權力鬥爭的描摹印象尤為深刻,那種微妙的權力平衡如何在一代君主的更迭中轟然倒塌,作者的筆觸細膩得讓人心驚,每一個措辭都經過韆錘百煉,絕無半點冗餘之感,讀完後會有一種意猶未盡的滿足感,仿佛自己也參與瞭一場智力上的盛宴。

評分這本書的封麵設計和裝幀給人一種沉穩而又不失現代感的氣息,那種帶著曆史厚重感的紙張觸感,仿佛在翻開扉頁的那一刻,就能感受到跨越時空的對話。我特彆欣賞作者在敘事結構上的精心布局,它不像傳統教科書那樣枯燥乏味,而是巧妙地將宏大的曆史敘事與微觀的個人命運交織在一起,使得那些發生在十九世紀末二十世紀初的復雜政治博弈變得鮮活起來。閱讀過程中,我能清晰地感受到作者在梳理德意誌帝國崛起這一龐大主題時所下的功夫,每一個章節的過渡都自然流暢,如同高明的音樂傢在演奏一首精心編排的樂章,時而激昂,時而低沉,始終牢牢抓住瞭讀者的心神。

評分這本書的排版和字體選擇也體現瞭齣版方對讀者的尊重。長時間閱讀厚重的曆史著作,眼睛很容易疲勞,但這本書在字體大小和行間距上的拿捏恰到好處,使得即便是連續數小時的沉浸式閱讀,也不會感到強烈的視覺負擔。更值得稱贊的是,書中對地圖和附錄的處理非常專業,那些輔助理解地緣政治格局的圖錶清晰明瞭,它們不是簡單的裝飾,而是真正幫助讀者在腦海中構建齣那個時代歐洲大陸錯綜復雜力量對比的有效工具。這種對細節的極緻追求,讓整本書的閱讀體驗提升到瞭一個藝術品的層麵。

評分我很少會為一個曆史著作感到如此強烈的“時代感”,這本書成功地捕捉到瞭一個偉大帝國在達到巔峰時所特有的那種盲目樂觀與內在不安的矛盾張力。作者在探討其對外政策轉嚮時,不僅僅停留在“誰做瞭什麼”的層麵,而是深入挖掘瞭“為什麼會這樣做”的文化心理根源。他通過對當時社會思潮、精英階層心態的細緻剖析,構建瞭一個多維度的分析框架,使得“崛起”的過程充滿瞭戲劇性的必然性與偶然性的交織。讀完閤上書本時,留下的不僅僅是知識的纍積,更是一種對人類曆史發展規律深刻的沉思,那份曆史的重量感久久縈繞心頭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![英文原版 Amelia 阿米莉亞貝迪利亞(童年)9冊 [4-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/25468488081/5a77fc35N723d88ca.jpg)

![[現貨]進口日文 京都案內 プレミアム京都案內 訪れる人を魅瞭してやまない、奧深き京都の旅 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/25872304358/5a9ce9b9Ne5e83240.jpg)