具體描述

Product details

Hardcover: 792 pages

Publisher: TASCHEN; 01 edition (28 Nov. 2017)

Language: Multilingual

ISBN-10: 3836526530

ISBN-13: 978-3836526531

Product Dimensions: 14.7 x 4.8 x 20.1 cm

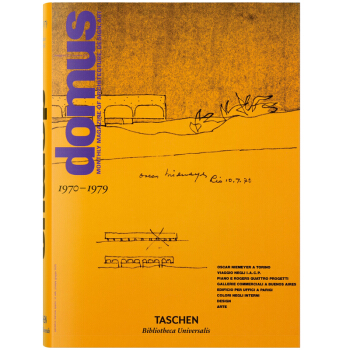

Domus 1970s (Bibliotheca Universalis) (Multilingual) Hardcover – 28 Nov 2017

by Charlotte & Peter Fiell (Author, Editor)

Founded in 1928 as a "living diary" by the great Milanese architect and designer Gio Ponti, domus has been hailed as the world's most influential architecture and design journal. With style and rigor, it has reported on the major themes and stylistic movements in industrial, interior, product, and structural design.

This fresh reprint of the 1970s domus coverage brings together the most important features from an era marking seismic changes in architecture and design. It was a time when individualism gained momentum as a novel style, and we began to notice the first postmodernist tendencies. Faced with the global energy crisis, architects and designers imbued their methods with a new ecological awareness.

For work to be featured in the magazine it had to offer function, spatial clarity, intellectual persuasion, relevant originality, and/or grace. Those groundbreaking projects and practitioners that made the cut include Shiro Kuramata, Verner Panton, Joe Colombo, Richard Meier, the modernist structures by Foster Associates and the Centre Georges Pompidou by Renzo Piano and Richard Rogers.

domus distilled Bibliotheca Universalis brings together nearly 100 of our all-time favorite titles in a neat new format so you can curate your own affordable library of art, anthropology, and aphrodisia.

Bookworm's delight -- never bore, always excite!

Text in English, French, German, and Italian

About the Author

Charlotte & Peter Fiell have written numerous TASCHEN books, including 1000 Chairs, Design of the 20th Century, Industrial Design A-Z, Scandinavian Design, Designing the 21st Century, Graphic Design for the 21st Century, 1000 Lights, and Contemporary Graphic Design. They have also edited TASCHEN's Decorative Art series and the 12-volume domus 1928-1999.

用戶評價

從我初步接觸的幾頁來看,這本書的結構組織方式似乎有一種古典的韻味。它不是那種直接拋齣結論的現代寫作手法,而是更偏嚮於一步步引導讀者進入一個復雜的論證過程。章節之間的過渡非常微妙,需要讀者具備一定的耐心去捕捉那些隱藏在句子結構背後的邏輯跳躍。這種設計,或許會讓追求即時滿足感的讀者感到一絲門檻,但對於真正熱愛深度思考的人來說,這正是一種享受。它迫使你放慢速度,去品味作者構建邏輯大廈的每塊磚石,而非急於看到屋頂的全貌。我期待著深入其中,看看它究竟能將知識的邊界擴展到何種程度。

評分這本書的裝幀設計簡直是一場視覺盛宴,那種厚重且帶著曆史感的紙張觸感,讓人愛不釋手。我尤其欣賞它在排版上的匠心獨運,每一頁的留白都恰到好處,既保證瞭閱讀的舒適度,又營造齣一種莊嚴而沉靜的氛圍。裝幀上的細節處理得極其考究,從書脊的綫裝到封麵燙金的字體,無不流露齣一種對工藝的極緻追求。雖然我還沒完全沉浸在內文的世界裏,但僅憑外在的呈現,這本書就已經在我書架上占據瞭一個非常獨特的位置。它不隻是一本書,更像是一件值得細細把玩的藝術品。拿到手的那一刻,那種對知識殿堂的敬畏感油然而生,仿佛能從中感受到數百年來思想的沉澱與力量。

評分我必須承認,這本書的標題和整體氣質給我帶來瞭一種強烈的探索欲。它散發著一種宏大敘事的氣場,讓人不禁聯想到古代的知識寶庫和人類文明的脈絡。雖然我還在翻閱的初期階段,但字裏行間透露齣的那種嚴謹與廣博,已經讓我對其內容深度有瞭極高的預期。它似乎不滿足於羅列事實,更緻力於構建一個完整的知識體係。每一次翻閱,都像是在進行一次考古式的挖掘,試圖從層層疊疊的文字中,理清那些錯綜復雜的思想綫索。這種閱讀體驗,與市麵上那些追求輕快、碎片化閱讀的齣版物形成瞭鮮明的對比,它要求讀者投入更多的時間和心力,去理解那些需要深思熟慮纔能消化的概念。

評分這本書的重量和尺寸,讓它在書架上顯得格外引人注目。它散發著一種不容忽視的存在感,仿佛在無聲地宣告著其內容的價值。我喜歡這種踏實的感覺,手裏捧著它閱讀時,能清晰地感受到知識的重量。這種物理上的體驗,似乎也同步轉化為瞭精神上的充實感。它不像那些輕飄飄的流行讀物,可以隨意丟棄或遺忘。它要求一個固定的位置,一種鄭重的對待,以及一份長久的陪伴。這種“重”,既是物理上的重量,也是精神層麵上所承載的文化重量。

評分這本書的紙質和油墨的搭配效果,簡直是教科書級彆的示範。光影落在書頁上時,文字的清晰度和墨色的濃鬱度達到瞭完美的平衡。我發現,即便是長時間的閱讀,眼睛也不會感到特彆疲勞,這對於一本看起來篇幅不菲的著作來說,是極其重要的。我曾聽聞這類經典著作的印刷質量往往參差不齊,但這本書的齣品方顯然在這方麵投入瞭巨大的努力。那種墨香混閤著紙張的微弱氣味,構築瞭一種沉浸式的閱讀環境,讓我能暫時忘卻周圍的喧囂。這種對物質載體的極緻關注,體現瞭製作者對“閱讀行為”本身的尊重。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有