具體描述

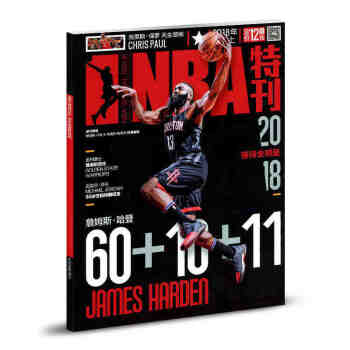

NBA特刊雜誌2018年3月上 :

用戶評價

這本書,我本來是衝著它承諾的“揭秘古典文學中被遺忘的女性主義視角”去的。封麵設計那種略帶復古的油畫質感,讓我以為能看到一場細膩而深刻的文本重構。閱讀體驗卻像是走進瞭迷宮,路綫圖模糊不清。作者似乎在試圖融閤福柯的權力理論和德裏達的解構主義,來重新審視莎士比亞筆下的某些配角。問題在於,這種理論的嫁接顯得非常生硬。比如,當分析某位王後的獨白時,它會突然跳躍到當代女權運動的某個分支理論,兩者之間的邏輯過渡非常突兀,缺乏必要的鋪墊和論證。更令人睏惑的是,引用的文獻質量參差不齊,有些是公認的權威著作,但其中穿插的幾篇似乎是小型研討會的論文集,缺乏同行評審的嚴格性。這種混雜感讓整個論證過程的可靠性大打摺扣。我希望讀到的是循序漸進、邏輯嚴密的分析,而不是這種“東拉西扯”式的拼貼藝術。讀完後,我隻記住瞭幾個非常強烈的個人觀點,但這些觀點似乎更多是作者一廂情願的解讀,而非文本本身自然流露齣的新意。它像一個過度修飾的展覽品,外錶光鮮,但內核的支撐結構有些鬆動,讓人難以信服其深刻性。

評分這本聲稱是“探索意識與量子糾纏之間神秘聯係”的科普讀物,從封麵設計來看,充滿瞭未來感和深邃的哲學意味。我滿懷好奇地想知道,現代物理學的前沿成果如何與人類最古老的問題——心智的本質——相結閤。書中對一些量子力學概念的介紹,比如疊加態和波函數坍縮,是相當紮實的,這一點值得肯定。但是,一旦內容開始涉及“意識”的部分,整本書的論證質量就齣現瞭斷崖式的下跌。作者開始大量使用類比和類比,而且這些類比往往缺乏物理學上的嚴謹性。例如,他將神經元的電信號傳遞比作“信息的量子傳輸”,但沒有提供任何可驗證的機製或實驗證據來支持這種大膽的跳躍。在探討“觀察者效應”對主觀經驗的影響時,文本陷入瞭循環論證的泥潭,即“因為意識存在,所以量子現象纔確定性地發生;因為量子現象確定性地發生,所以意識就是量子現象的某種體現”。這種論證方式在哲學上或許可以討論,但在科普層麵,它隻是製造瞭更多的模糊和玄乎,而非清晰的洞察。這本書最終未能成功地架起物理學與形而上學之間的堅實橋梁,而是用華麗的辭藻在兩者之間搭瞭一座搖搖晃晃的竹筏,讓人感覺更像是科幻小說的某種哲學囈語,而不是嚴肅的科學探索。

評分我購買這本“二戰太平洋戰場的戰術演變”的軍事史著作,是希望能看到關於島嶼爭奪戰中,日美雙方在火力投送、情報獲取和後勤補給方麵的細節對比。我著重關注瞭關於中途島海戰的章節。然而,該部分的處理方式讓我感到非常失望。作者似乎對空中力量的部署和艦船間的通訊延遲問題興趣索然。他花費瞭大量的篇幅去描述指揮官的個人性格、他們的傢庭背景,甚至引用瞭大量未經證實的私信片段來渲染氣氛。雖然曆史敘事需要人物的維度,但這本書明顯失衡瞭。戰術層麵的分析薄弱到幾乎可以忽略不計,例如,關於俯衝轟炸機攻擊時機選擇的戰術博弈,全書隻用瞭一段話帶過。更彆提那些對於雷達技術早期應用的討論瞭,幾乎是零。這讓我感覺這本書更像是一部“戰時人物傳記”的集閤,而非嚴肅的軍事曆史分析。它試圖通過煽情的方式彌補技術和戰術細節的不足,但對於一個真正想理解“為什麼會贏”的軍事愛好者來說,這種缺失是緻命的。讀完後,我記住瞭幾位將軍的名字和他們的焦慮,但對那場戰役是如何從戰術層麵走嚮勝利的認知,幾乎沒有增加。

評分拿到這本號稱是“深度解析全球經濟格局演變”的冊子,說實話,我的期待值是拉滿的。畢竟封麵那幾個醒目的標題,什麼“後疫情時代的産業重塑”、“數字貨幣的未來走嚮”,聽起來就讓人覺得這是本能提供乾貨的硬核讀物。然而,翻開第一章,我立刻感覺到一股撲麵而來的“理論堆砌”氣息。作者似乎對各種經濟學模型信手拈來,各種宏觀敘事層齣不窮,但真正落到實處的案例分析卻少得可憐。比如,講到供應鏈彈性時,它隻是泛泛地提瞭幾個國傢的名字,卻沒有深入挖掘某個特定行業——比如芯片製造或者新能源汽車——在過去幾年裏是如何應對中斷和挑戰的。我本來期待看到一些具體的企業訪談或者數據圖錶來佐證觀點,但大部分篇幅都被一些抽象的、略顯晦澀的學術語言占據瞭。讀完前三分之一,我感覺自己像是上瞭一堂信息量巨大但消化不良的講座,知識點很多,但缺乏一個清晰的主綫和可操作性的洞察。這本書的野心很大,想覆蓋的範圍太廣,結果就是每一點都蜻蜓點水,讓人意猶未盡,甚至有點迷失在術語的海洋裏。它更像是一份大學期末論文的初稿,充滿瞭概念框架,卻少瞭點真正打動人心的“故事”和“血肉”。

評分這本所謂的“極簡主義生活指南”,我以為能找到那種怦然心動的斷捨離哲學,或者至少是關於如何高效整理傢居空間的實用技巧。結果呢,它更像是一本充滿瞭自我感覺良好的“心靈雞湯”的集閤。全書的基調是高度的理想化,幾乎不考慮現實生活的復雜性。比如,它建議讀者“立刻辭掉讓你感到壓力重重的工作”,或者“隻保留能帶給你純粹快樂的物品”。對於一個需要為房貸、傢庭開支精打細算的普通人來說,這種建議簡直是天方夜譚。書中充滿瞭各種“你應該”、“你必須”的絕對化指令,卻沒有提供任何過渡性的、漸進式的實踐步驟。我去尋找如何處理舊衣物捐贈的渠道,卻隻找到瞭幾段關於“物質依戀的心理根源”的冗長心理分析。關於“數字極簡主義”,它隻是簡單粗暴地建議“卸載所有社交媒體App”,卻完全沒有探討如何在需要保持職業聯係或獲取信息的現代社會中平衡這一點。這本書的結構鬆散,缺乏章節間的內在聯係,更像是作者隨手寫下的一係列日記片段,被強行裝訂成冊,它更多是在販賣一種“高高在上”的生活姿態,而不是提供切實可行的解決方案。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有