具体描述

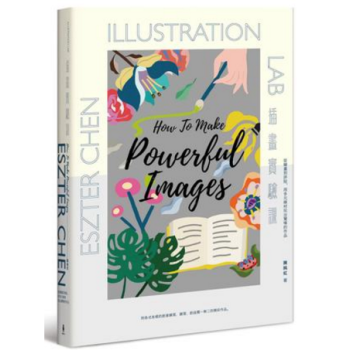

插畫實驗課(二版)

從繪畫到拼貼,用多元媒材玩出驚嘆的作品

作者:陳純虹

出版社:木馬文化

出版日期:2017/09/27

出版地:台湾

言語:繁體中文

页数:196頁

装帧:平装/單色印刷

尺寸:17 x 23 cm

内容简介

用各式各樣的創意練習,豐富自己的繪畫作品。本書裡,作者以插畫藝術的方向,來分享視覺創作的一些技法。除了繪畫以外,還有更多不同的影像創作技法,來幫助讀者用更多元的方式來創作。

這本書並非著重在繪畫技巧,而是提倡「實驗」的重要性和勇氣,並提供讀者更多的創作方式的選擇。本書在章節一開始會提到關於如何創造出好的圖像,包括主題架構和概念傳達的方向,再來就是探討創作方式和使用媒材,包括有線條繪畫(Drawing)、顏料繪畫(Painting)、簡易版畫製作(Print Making)、創意字體(Creative Typography)、相片結合(Photography)、剪紙與拼貼(Paper Cut)、插畫立體作品(Illustrative Sculpture)。並在每個章節提供「創意練習實驗」的實際操作方式,讓讀者可以輕鬆跟著做。

此外這本書也和多位插畫藝術家和視覺創作者的合作,在每段章節中,作者都會提出各種創作方式的有效媒材、創作過程、還有藝術家們的一些範例作品,讓讀者能夠在實驗過程中得到更充分的資訊和擴展創作的可能性。

如何創造精彩的手繪圖一張畫的驚艷度,不應該只持續在第1次看見的時候,應該是長久而有層次的。畫的內容也不一定要特別複雜或壯觀才有效果,而是可以慢慢帶領觀眾一步一步發現畫裡的流動,這一切都是需要設計巧思的。

筆類繪畫乾淨俐落的手繪線條有直接、篤定、信心的感覺,也讓圖像人物呈現出俐落大方的觀感。不完美的線條往往更帶有故事性及它的成熟度並且開拓出個人風格,也使圖畫更有真性情的味道。

顏料繪畫進入了顏料繪畫領域,因媒材、畫法、顏色的多種作法而有了不一樣的走向。利用顏料的屬性做實驗也是一種方法,像是多水可暈染、快乾可乾刷、透明或飽和的顏色、渲染或堆疊技巧等等進行變化。

簡易版畫製作麻膠版畫(Linocut)是凸版和雕刻版畫的一種,十九世紀早期很多書本、藏書票等等的圖案設計與印刷就是使用這樣的製作方式,跟刻印章的方式相同。手工雕刻出的圖案在印出後,也能特別顯現出作品手刻的味道和美感。

手創字型創造有趣的字型,可以先從元素開始,而元素的方向可以從主題開始,例如:動物、花、微生物等等的題材,或者以自己想像的形狀為出發點,再隨著字母或部首本身的寫法和方向來衍生出創意的插畫字體。

剪紙拼貼這是個充滿奇幻的創作方式,也是個充滿驚奇的創作過程。用色紙和特殊紙張為資源,有著鮮豔的顏色和個人化的形狀去創作剪紙和拼貼影像,會使插畫更有一致性並且顯現出更多的個人風格。這時剪刀變成了畫筆,用剪紙的方式去創造自我風格的形狀。

本書特色

※以不同的視角,豐富的插畫,激發創意,人人都可以有精采的作品。

用户评价

说实话,对于这类强调“从绘图到拼贴”的实用型艺术书籍,我最看重的是作者的实战经验和分享的“弯路”教训。我们看太多完美无瑕的成品图集,却很少有人愿意揭示那些“失败”的瞬间,而恰恰是失败中蕴含的宝贵信息,才能真正帮助我们建立起自己的创作逻辑。我希望这本书不仅仅是罗列工具和步骤,更深层次地去探讨“为什么”要选择这种媒材组合,背后的概念思考是什么。比如,在进行拼贴时,如何处理不同媒介的“边缘模糊”问题,如何让平面化的绘画与立体的拼贴元素在视觉上达成一个稳定的焦点。我个人在尝试混合媒材时,经常遇到的困境是如何控制“失控感”,让画面在保持松弛的同时,又不至于完全散架。这本书如果能提供一些关于构图在跨媒介应用中的调整策略,比如当背景是柔软的水彩,前景是硬挺的报纸碎片时,视觉重心的分配技巧,那将是极大的收获。那种不拘一格的创作态度,才是真正吸引我的地方。

评分这本关于插画创作的书,光是书名就让人感到一股扑面而来的艺术气息,"插畫實驗課"这几个字,仿佛在召唤着每一个对视觉表达有好奇心的人。我特别欣赏它强调的“多元媒材”和“拼贴”概念。在当今这个数字工具泛滥的时代,我们很容易陷入屏幕前的固定模式,而这本书似乎在提醒我们,那些尘封在抽屉里的颜料、剪刀、废旧杂志,才是激发无限创意的宝藏。我最近在尝试将一些不常见的材料融入我的速写中,比如咖啡渍或者干花,但总感觉缺乏一个系统性的引导,来让这些看似不搭边的元素和谐共存。这本书如果能提供一些详尽的案例分析,关于如何平衡不同材质的肌理和色彩倾向,那就太棒了。我期待它能教会我如何“听”懂材料的语言,而不是强行将它们组合在一起。那种偶然性带来的惊喜,往往比刻意为之的设计更具生命力,这才是真正的实验精神所在。我希望能从中找到突破自己舒适区的勇气,让作品不再只是规规矩矩的线条和色彩堆砌,而是拥有更深层次的对话感和物质的温度。

评分这本书的定位是“实验课”,这本身就意味着它应该鼓励试错和打破常规。我最不希望看到的是一本过于教条化的手册,它应该像一位经验丰富的朋友,在你进行大胆尝试时,给出精准而又不失灵活的建议。我个人对于“游戏化创作”非常感兴趣,即如何将创作过程本身变成一场有趣的、不可预测的冒险。比如,是否可以设计一些随机性很强的创作指令,让读者在完全没有预设的情况下开始拼贴,完全依靠直觉去发现材料之间的化学反应?这种过程驱动的创作,往往能带来意想不到的惊喜。我期望书中能有一些关于如何进行“即兴创作”的章节,教授如何快速地从周围环境中提取灵感,并立即将其物化为可操作的拼贴元素。这需要的不仅是技术,更是一种持续保持好奇心和敏捷思维的状态。一个真正的实验者,不会害怕面对空白页,只会兴奋于即将发生的未知组合。

评分最近我沉迷于一种叫做“碎片化叙事”的表达方式,它要求画面中的每一个元素都像是从某个宏大的故事中被截取下来的片段,共同构建出一个开放性的情境。因此,这本书如果能深入探讨“拼贴如何服务于叙事”的议题,那就太有价值了。我关注的不是简单的元素堆砌,而是如何通过材质的对比——比如用磨损的布料代表记忆的陈旧,用鲜亮的塑料片代表突如其来的现实冲击——来构建出一种情绪的张力。想象一下,一个眼神犀利的铅笔素描,被粗暴地用几何形状的彩色纸张切割和重组,这种冲突感能瞬间抓住观者的注意力。我非常期待看到一些关于“图像的再语境化”的深入讨论,即如何将现成的图像(比如老照片、广告图)通过剪裁和叠加,赋予它们全新的、甚至带有一丝反讽意味的含义。这需要极高的敏感度和精妙的裁剪技巧,如果书中能提供一些关于如何训练这种“视觉裁切敏感度”的练习,那无疑是为我的创作注入了一剂强心针。

评分作为一个长期在数字绘图界面游走的人,我越来越怀念那种材料与皮肤直接接触的真实感。那种纸张纤维的纹理,颜料在水中的自然晕染,以及胶水干燥时的轻微形变,这些都是电脑软件无法完美模拟的“生命力”。所以,这本书的“二版”如果能更聚焦于如何捕捉并放大这些物理过程带来的美感,而不是仅仅停留在教会我们如何“粘贴”的层面,我会非常认可。我希望看到作者如何处理“湿性材料”与“干性材料”的交界地带。例如,水彩的渗化效果与油性彩笔的覆盖性如何在一个画面中实现优雅的过渡,而不是相互排斥。特别关注那些处理“肌理层次”的章节,比如如何通过多层覆盖,营造出类似古董壁画那种时间的厚重感。这种对材料本性的尊重和挖掘,远比追求一个光滑无瑕的最终效果要来得深刻和耐人寻味,它关乎的是一种对手工温度的回归与致敬。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有