具体描述

基本信息

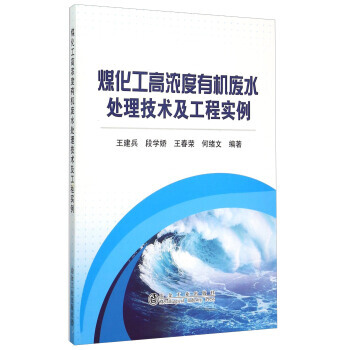

书名:煤化工高浓度有机废水处理技术及工程实例

定价:52.00元

作者:王建兵,段学娇,王春荣,何绪文

出版社:冶金工业出版社

出版日期:2015-07-01

ISBN:9787502469290

字数:

页码:204

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

《煤化工高浓度有机废水处理技术及工程实例》以煤化工行业中产生的焦化废水、煤气化废水和煤液化废水为对象,分析了煤化工废水水质特征及水质分析方法,系统介绍了煤化工主要处理技术,包括预处理技术、生化处理技术和深度处理及回用技术等。同时,依据一些治理技术的实际应用情况,选取典型的焦化废水处理工程实例进行了分析,全面概括、总结了目前焦化废水治理技术及应用现状,提出了煤化工废水处理的一般原则、方法及典型工艺技术。

《煤化工高浓度有机废水处理技术及工程实例》可供普通高等院校环境科学与工程学科本科生和研究生教学使用,也可供相关专业科研人员、工程技术人员、管理人员,以及、煤化工企业负责环境保护工作的人员阅读与参考。

目录

作者介绍

文摘

《煤化工高浓度有机废水处理技术及工程实例》:

3.4.2隔油池隔油

隔油池(oilseparator)是利用油与水的比重差异,分离去除污水中颗粒较大的悬浮油的一种处理构筑物。煤的焦化和气化工业排出含高浓度焦油的废水,其典型处理方法就是用隔油池进行隔油。

利用隔油池与沉淀池处理废水的基本原理相同,都是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的,采用重力除油的原理。隔油池的构造多采用平流式,含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池,沿水平方向缓慢流动,在流动中油品上浮水面,由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质,积聚到池底污泥斗中,通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外,进行后续处理,以去除乳化油及其他污染物。

常用的隔油池有平流式与斜流式两种形式。在煤化工废水除油中,矩形平流式除油池具有较好的脱除重油和轻油的效果。

平流式隔油池表面一般设置盖板,除便于冬季保持浮渣的温度,从而保持它的流动性外,还可以防火与防雨。在寒冷地区还应在池内设置加温管,以便必要时加温。平流式隔油池的特点是构造简单、便于运行管理、油水分离效果稳定。有资料表明,平流式隔油池可以去除的小油滴直径为100—150μm,相应的上升速度不高于0.9mm/s,出水油含量可小于50mg/L。平流隔油池中油粒上升速度可通过实验求出(同沉淀的方法相同)或直接用斯托克斯公式计算。平流式隔油池的设计可以按表面负荷计算,也可以按照停留时间来计算。按表面负荷设计时,一般采用1.2m3/(m2·h);按停留时间设计时,一般采用2h。

仅仅依靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离,油的去除效率一般为70%~80%左右,隔油池的出水仍含有一定数量的乳化油和附着在悬浮固体上的油分,一般较难降到排放标准以下。

……

序言

用户评价

翻开内页,首先映入眼帘的是一种非常务实的文风,没有太多花哨的修辞,直奔主题。我注意到开篇似乎对当前的环保法规背景做了简要的介绍,这一点很关键,因为技术的发展总是受制于政策的导向。如果书中能对最新的国家排放标准可能带来的技术挑战进行预判和应对,那就说明作者的视野很开阔。我特别期待的是关于“工程实例”的部分,这才是检验技术是否成熟的试金石。我希望能看到不同规模的工厂,在处理具有明显区域性或行业特征的废水时,具体是如何设计、调试和优化的。比如,某个化工厂的废水和某个制药厂的废水,虽然都属于高浓度有机废水,但其组分差异巨大,要求相应的处理方案必须是高度定制化的。如果书中能提供一些真实的、有挑战性的案例分析,详细说明从初期采样分析到最终达标排放的整个决策链条,那对于初入行或者希望提升项目管理能力的读者来说,无疑是宝贵的财富。比起纯粹的实验室研究,工程化的解决方案往往更考验作者的综合能力。

评分这本书的封面设计倒是挺吸引眼球的,那种深蓝色的底配上略显硬朗的白色字体,透着一股子严肃的工业气息。我拿到手的时候,首先注意到的是它的厚度,感觉内容肯定很扎实。不过,光看封面和名字,我对于具体内容还是抱有一些猜测。比如,它会不会深入到那些具体的催化剂选择和反应机理的剖析?毕竟“高浓度有机废水处理”这个领域,技术细节是王道。我个人比较关注的是,书中对不同类型有机物——比如那些难降解的芳香族化合物或者复杂的杂环结构——的处理策略是否有详细的对比和归纳。如果能看到不同工艺路线在实际运行中的能耗、药耗以及长期稳定性的数据对比,那就太棒了。我希望它不仅仅是理论的堆砌,而是能像一本操作手册一样,指导工程师们在面对实际项目时,能迅速找到最优解。那种把理论和工程实践完美结合的著作,才是真正有价值的。这本书的排版看起来比较紧凑,希望里面的图表和流程图能清晰明了,能让人一眼看穿复杂的工艺流程,而不是在晦涩的文字中迷失方向。

评分这本书的结构安排似乎遵循了由浅入深、由理论到应用的逻辑主线。我注意到章节的划分非常清晰,比如似乎有专门的章节讨论了膜分离技术在废水浓缩中的应用,以及高级氧化技术如何用于难降解物质的预处理。这让我对它的深度有了更高的期待。我希望作者在阐述这些前沿技术时,不仅仅停留在原理层面,而是能深入到设备选型、运行参数控制以及后续污泥(如果有的话)处理的衔接问题。例如,Fenton反应在实际应用中,pH值的精确控制和铁泥的处理常常是工程中的痛点,如果这本书能提供一些经过长期验证的、有效的现场调控经验,那就太实在了。另外,对于“高浓度”这个定语,处理负荷的量级和波动性也是一个核心挑战,书中对不同负荷冲击下的系统柔性设计有没有提及?一个真正好的工程指南,必须能考虑到“意外”情况,而不是只针对理想状态下的稳定运行进行阐述。

评分整体感觉这本书的定位非常明确,它似乎是为那些需要在工业现场解决实际问题的工程师量身打造的,而不是面向纯粹的理论研究者。我特别留意了目录中是否提到了自动化和智能化在废水处理中的应用。在当前的工业4.0背景下,废水处理厂的远程监控、故障诊断和AI优化调度已经成为趋势。如果这本书能触及如何利用在线监测数据,结合算法对反应器的运行状态进行预警和调整,那就非常具有前瞻性了。毕竟,高浓度有机废水的处理成本不菲,任何能提高自动化水平、减少人工干预和试错成本的经验分享,都是极其宝贵的。我期待它能提供一套成熟的、可复制的工程优化方法论,而不是零散的经验片段。总而言之,这本书给人的印象是:这是一份严肃、深入且具有很强实战指导意义的技术文档。

评分从装帧和印刷质量来看,这本书的制作水平是相当专业的,这通常也预示着内容的严谨性。我个人比较敏感于数据图表的质量。在化工领域,数据的准确性和可视化程度直接决定了学习效率。我希望书中的各种流程图(PFD)和管道及仪表流程图(P&ID)能够详细到足以让一个现场工程师拿起来就能理解工艺包的精髓。如果能附带一些关键设备的参数表或者维护周期建议,那就更贴心了。我一直在寻找一本能够清晰解释不同处理单元之间如何协同工作、如何进行能量和物质平衡的参考书。比如,厌氧反应器出水和好氧反应器进水的衔接处理,中间的物质转移和水质缓冲机制,这些都是决定整体效率的关键。如果这本书能把这些“系统集成”的智慧清晰地呈现出来,那它的价值就远远超出了单一技术的介绍范畴。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有