具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

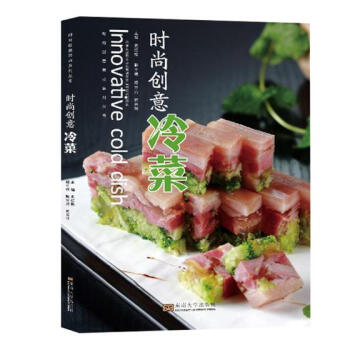

| 商品名称: | 时尚创意冷菜 烹饪/美食 书籍 |

| 作者: | 史红根主编 |

| 定价: | 68.0 |

| 出版社: | 东南大学出版社 |

| 出版日期: | |

| ISBN: | 9787564175252 |

| 印次: | |

| 版次: | |

| 装帧: | |

| 开本: | 16开 |

| 内容简介 | |

| 本书主要内容包括:传统翻新冷菜篇、技法创新冷菜篇、生菜冷制冷菜篇、热制温食冷菜篇、中西结合冷菜篇、菜点结合冷菜篇、素食荤做冷菜篇、杂粮果品冷菜篇、捞汁冷菜篇、意境冷菜篇和各客冷菜篇。 |

用户评价

这本书的装帧设计实在太吸引人了,封面那种饱和度很高的撞色搭配,加上烫金的字体,拿在手里就觉得很有分量感和艺术气息。我本来是抱着随便翻翻的心态去书店找点下饭菜谱的,结果被这本的“颜值”完全锁住了。内页的纸张质感也相当不错,厚实又不失细腻,油墨印得清晰锐利,即便是复杂的摆盘图,也能把食材的纹理看得一清二楚。不过,我得说,如果纯粹追求操作的极简和日常化,这本书的侧重点似乎更偏向于“展示”而非“速成”。那些关于分子料理技巧的图解,虽然看着炫酷,但对于我这种厨房新手来说,光是理解那些术语就得花上半天功夫。我更期待的是那种能迅速上手,并且能让我在朋友小聚时拿得出手的小窍门,这本书里的很多步骤分解,感觉更像是专业人士的笔记,每一个小小的装饰物都需要单独耗费时间和精力去处理。总的来说,它更像是一本提升家居美食审美和挑战高阶烹饪技巧的“工具书”或者“灵感库”,而不是一本快速解决晚餐问题的“实用手册”。我打算先从它那些基础的酱汁调配部分入手,那部分看起来倒是理论扎实,希望能从中汲取到一些跨菜系的通用秘诀。

评分我最欣赏这本书的地方,在于它对“色彩搭配”的重视程度,这方面的内容简直是教科书级别的。很多冷菜失败的原因就是卖相平平,但这本书里,即便是最简单的白灼虾,都会通过旁边的“色彩校对”小贴士来指导你如何用几滴罗勒油或者几片紫苏叶来瞬间提升视觉冲击力。它不仅仅是教你做菜,更是在教你“构建视觉体验”。我发现那些看似复杂的菜品,其成功的秘诀往往在于对“对比度”的精确控制——比如深色酱汁配浅色底料,脆的食材配软糯的慕斯。我之前从来没有系统地想过“色彩心理学”在食物呈现中的作用,看完这本书后,我开始有意识地去关注食材原本的色相,并思考如何用最少的外部干预来放大这种天然的美感。这种由内而外的美学提升,是我以前翻阅其他菜谱时未曾获得的。它让我明白,一件好的冷菜,从端上桌的那一刻起,就已经完成了一半的“品尝”过程。这部分内容对于想提升自己家宴水平的人来说,价值是无可估量的。

评分坦白说,这本书的“创意”部分确实令人印象深刻,但对于厨房的“实用性工具”介绍上,则显得有些略微不足。例如,它提到了很多需要使用特定温度计、真空封口机或者定制模具的步骤,却没有给出替代方案。对于那些厨房空间有限,或者不想添置太多专业设备的朋友来说,这可能是一个障碍。我尝试着跳过了那些需要特殊工具的食谱,只关注于那些只需要基础刀具和搅拌碗的“创意冷菜”,但发现这类食谱的数量相对较少,很多都依赖于某种精密的仪器来保证最终的口感结构。另一个让我略感困惑的是,一些自创的调味理论,虽然听起来很新颖,但缺乏足够的“客观背书”。比如,书中提到某种植物的叶片需要浸泡在特定矿物质水中才能释放出最佳风味,但没有给出详细的科学解释或者其他厨师的佐证。这让我有点犹豫,是否该盲目照搬这种比较“个人化”的创新。总体而言,这本书更像是一本“未来派美食”的宣言,它引领你思考“冷菜可以是什么样子的”,而不是“今天晚上我该做什么冷菜”。它更适合那些已经有扎实基础,渴望寻求突破和个人风格的资深厨师。

评分我买这本书的初衷是想突破一下自己做凉菜的“舒适区”。我家的餐桌常年被那几样老三样霸占着:拍黄瓜、凉拌木耳、夫妻肺片那种传统大拌菜。然而,这本书的开篇几页给我的冲击力是巨大的。它对“冷菜”这个概念的界定,似乎完全超越了我们通常理解的“素菜拌一拌”或者“提前卤制好的肉类切片”。它里面介绍的那些用威士忌浸泡的烟熏三文鱼块,搭配用柑橘皮屑制作的泡沫状酱汁,那种对口感层次的解构和重组,简直像在听一场交响乐。我试着模仿了其中一个关于“蔬菜晶球”的步骤,结果失败得一塌糊涂,材料的比例稍微一差,就达不到那种“爆浆”的效果。这让我意识到,这本书要求的不仅仅是烹饪技能,更是一种对食材物理和化学变化的深刻理解。它更像是一本“美食哲学”的入门教材,而不是一本单纯的菜谱合集。如果读者期待的是“把食材A和食材B混合在一起,加热X分钟”,那可能会失望。你需要自己去研究为什么特定的酸度能让某些蛋白质凝固得更漂亮,为什么某种油脂能更好地承载香气。这种深度阅读的体验,虽然耗时,但确实打开了我对冷食处理的新世界大门,让我开始思考如何用更“现代”的方式去呈现熟悉的食材。

评分这本书的排版设计虽然华丽,但在实际操作便利性上,我发现了一些小小的“痛点”。比如,很多步骤的图片都是那种俯拍的艺术照,构图完美,但有时候关键的“手法细节”反而被虚化了。举个例子,当它描述如何用刀具给某种蔬菜雕出特定的花纹时,配的图往往是成品或者半成品展示,而不是“握刀角度”或者“下刀深度”的特写。我不得不反复阅读旁边的文字说明,再结合自己多年的厨房经验去揣摩那种力度和角度的拿捏。另外,关于食材的采购清单部分,也体现出它偏向高端餐饮的定位。里面好几种香料和特殊处理剂(比如海藻酸钠、氯化钙这类),在普通超市是根本找不到的,需要特地去烘焙材料店或者线上订购,这无疑增加了入门的门槛和时间成本。我个人更喜欢那种“家常必备”的食材组合,比如用家里的老抽、陈醋就能做出惊艳效果的那种配方。这本书虽然能教会你制作出令人惊叹的作品,但维持这种制作频率,对于忙碌的上班族来说,现实操作难度系数有点高。它更适合那种周末有大块时间、愿意为美食投入大量“精力预算”的烹饪爱好者。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[二手] 果蔬汁:减肥瘦身饮 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29057597877/5b1a4672Nfe6a67a2.jpg)