具体描述

| 图书基本信息 | |

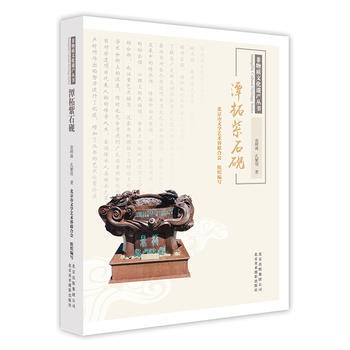

| 图书名称 | 潭柘紫石砚 |

| 作者 | 袁树森 孔繁明 |

| 定价 | 68.00元 |

| 出版社 | 北京美术摄影出版社 |

| ISBN | 9787805019918 |

| 出版日期 | 2017-01-01 |

| 字数 | |

| 页码 | |

| 版次 | 1 |

| 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 16开 |

| 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 《潭柘紫石砚》 为文联非遗丛书中的一本,共讲述六部分内容:*部分为潭柘紫石砚概述,第二部分介绍了潭柘紫石砚的制作工艺,第三部分是潭柘紫石砚的艺术特色,第四部分是潭柘紫石砚的雕刻技艺,第五部分是潭柘紫石砚的砚缘,第六部分是潭柘紫石砚名品赏析。本书的出版为潭柘紫石砚这一非物质文化遗产的传承、弘扬和保护产生了积极作用。 |

| 作者简介 | |

| 袁树森为北京永定河文化研究会副会长,孔繁明为潭柘紫石砚代表性传承人。 |

| 目录 | |

| 章 与名砚媲美的潭柘紫石砚 1 第二章 潭柘紫石砚制作工艺 41 第三章 潭柘紫石砚的艺术特色 73 第四章 潭柘紫石砚雕刻技艺传承 109 第五章 潭柘紫石砚的“砚缘” 123 第六章 潭柘紫石砚名品赏析 141 |

| 编辑推荐 | |

非物质文化遗产是“被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现方式、知识、技能,以及与之相关的工具、实物、手工艺品和文化场所”。这种非物质文化遗产世代相传,被不同社区和群体在适应周围环境和自然的过程中和与其历史的互动中不断地再创造,为他们提供持续的认同感,增强对文化多样性和人类创造力的尊重。非物质文化遗产的保护和研究工作是当前国际社会和理论学术界普遍关心的一件事情。随着世界经济一体化和现代化进程不断加快,保持人类文化多样性的形态变得非常急迫。维护人类文化的多样性,捍卫不同国家和民族的文化主权,成为国际社会和学术理论界义不容辞的责任。

|

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

说实话,我最近正在寻找一些能够滋养心灵的读物,而《正版 潭柘紫石砚》这本书,恰好就满足了我的这种需求。我虽然不是一个专业的鉴赏家,但对于那些带有深厚文化底蕴的艺术品,我总是心存敬意。书名中的“潭柘”二字,本身就带着一种古朴和禅意,而“紫石砚”,更是直接与文房清玩的雅致联系在一起。我迫不及待地想通过这本书,去了解这紫石砚的独特之处。它究竟是怎样的材质?它的颜色、质地有何特别之处?它的制作工艺又经历了怎样的复杂过程?我非常希望书中能有大量的精美图片,让我能够直观地欣赏到砚台的每一处细节,无论是刀法的精妙,还是石材的天然纹理。更重要的是,我希望这本书能够讲述紫石砚在历史上的故事,它曾为哪些名人所用?在哪些重要的历史事件中出现过?通过这些故事,我希望能感受到一种跨越时空的文化传承,以及古人对生活品质的追求和对艺术的热爱。

评分我一直对那些承载着地域文化特色的物品深感兴趣,而“潭柘紫石砚”这个名字,一下子就勾起了我的好奇心。潭柘,我想起那古老的寺庙,那悠远的传说,而紫石砚,更是自带一种文人的雅致和历史的韵味。翻开这本书,我首先被那些精美的摄影作品所震撼,砚台的每一处纹理,每一道刻痕,都被捕捉得淋漓尽致,仿佛能触摸到石头的冰凉和光滑。我不是一个专业的研究者,但我能感受到作者在文字中倾注的热情和严谨。那些关于紫石的产地、形成的地质学知识,以及制砚的工艺流程,都被娓娓道来,既有学术的深度,又不失阅读的趣味性。我尤其喜欢书中对于紫石砚在历史上的应用场景的描绘,想象着文人墨客在书斋中,在灯火阑珊处,用这紫石砚研墨,挥毫泼墨,那是怎样一番景象?这本书不仅仅是关于一件物品的介绍,更是一次对中国传统文化和艺术的致敬。它让我看到了,一件看似普通的文房用品,背后却蕴含着如此丰富的历史、文化和技艺。

评分我一直觉得,一件物品的价值,不仅仅在于它的材质和工艺,更在于它所承载的历史和文化。当我在书店看到《正版 潭柘紫石砚》这本书时,我的好奇心就被彻底点燃了。《潭柘》这个地名,本身就带有一种古老而神秘的色彩,而“紫石砚”,更是直接联想到文人墨客的案头,是他们挥洒才情的载体。我不是专家,但我对那些能够讲述故事的物件情有独钟。我希望这本书能带我走进紫石砚的世界,了解它的前世今生。我期待书中会有详尽的图文资料,展示砚台的形态、纹饰,甚至是在不同历史时期它的演变。我更想知道,是什么样的地理条件孕育了如此独特的紫石?又是什么样的匠人,用怎样的技艺,将这冰冷的石头赋予生命?这本书,在我看来,不仅仅是一本关于砚台的介绍,更是一次对传统工艺、历史文化和地域特色的深度挖掘,是对中国传统审美的一次精彩呈现。

评分这本书的出现,完全是出于一个偶然。我在书店里无意间看到了它,那朴素却又充满质感的名字——《正版 潭柘紫石砚》,一下子就吸引了我。我本身就对一些有历史传承的工艺品有着浓厚的兴趣,尤其是一些与文人生活息息相关的物件。这本书似乎就是一本这样的宝藏。我期待它能为我揭示这个“潭柘紫石砚”的神秘面纱,不仅仅是它的外观,更重要的是它的来源、制作工艺以及它在历史长河中扮演的角色。我猜想,书中一定会有大量的图片,来展示这砚台的精美之处,而且一定会有关于紫石这种材质的详细介绍,它的独特之处在哪里?为何会被选来制作砚台?这些都是我非常好奇的点。我希望这本书的文字能够深入浅出,既有学术的严谨性,又不至于让非专业读者感到枯燥。我更期待,它能通过对这件物品的描写,折射出那个时代的文化氛围、生活方式,甚至是文人雅士们的精神世界。

评分这本《正版 潭柘紫石砚》真是让我眼前一亮!初翻开,就被那精美的装帧和纸张深深吸引,厚实且带着淡淡的墨香,仿佛能感受到匠人对每一页的用心。虽然我不是什么收藏家,也不是什么行家,但对于那些承载着历史与文化的手工艺品,我总是有着一份莫名的情愫。《潭柘紫石砚》这个名字本身就带有一种神秘感和历史的厚重感,让我忍不住想一探究竟。我一直觉得,古人留下的物件,不单单是物质的存在,更是精神的寄托,是连接过去与现在的桥梁。这本书似乎就是这样一本,它不仅仅是介绍一件物品,更是在讲述一段故事,一种传承。从封面那低调而富有质感的纹理,到内页那些细腻的插图,再到文字的排版,无不透露出一种返璞归真的美学。我尤其期待书中能描绘出紫石砚从何而来,它的诞生过程是怎样的,以及它在历史上扮演过的角色。我猜想,这其中一定蕴含着不少关于地理、地质、甚至是古代工匠们智慧的奥秘。光是想想,就觉得是一场精神的盛宴,让人沉醉其中,仿佛能穿越时空,与那些古老的手艺人进行一场无声的对话。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有