具体描述

基本信息

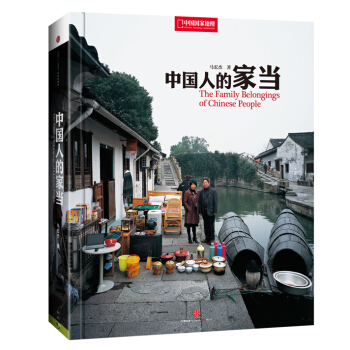

书名:中国国家地理—中国人的家当

定价:238.0元

作者: 马宏杰著,安仁良

出版社:中信出版社

出版日期:2015-06-01

ISBN:9787508649924

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:8开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

中英文双语摄影画册是向世界展示中国生活情境的视觉图景,记录中国人的家庭生态,呈现中国人的家庭情怀。

它们不仅是解读当下中国社会生活在场的图像文本,也昭示了影像作为艺术所具有的特殊价值和功能。

摄影师历经十余年时间,走访中国四十多个地区,拍摄近50户家庭,有意识地去选择那些*有代表性、*有中国当下生活特征的居住图像。

在摄影师主观寻找中国生态的过程中,建构起中国现实与虚构之间的关系:

真实的内部空间被虚拟地呈露在外部空间中,将彻底的中国家庭境遇敞亮出来,直接地穿透了观众的视觉目光。

内容提要

中国社会进入现代化进程后,加速了社会肌体的变化,甚至在某些情况下,面貌全非。这样的语境为艺术创作提供了巨大的机会和挑战,它要求于当下艺术的,不单单是形式的跟进,更重要的是艺术家对社会场域变迁的感应和心理体验,也就是本真的生活呼唤着一种思考型的艺术。

《家当》系列影像作品立足于这样的时代转换,去捕捉我们生活中的物品本身,以物的形态去透射寄

寓其中的人的内在属性。这样,《家当》系列作品就成为检视中国生活情境的视觉图景。它们不仅是解读当下中国社会生活在场的图像文本,也昭示了影像作为艺术所具有的特殊价值和功能。

这个拍摄题材介乎于摄影艺术和装置艺术之间,并且兼有田野人类学调查的意味。所以毋庸置疑,在题材的选择上是很有时代特点和社会、经济研究史料的。本书的结构大致分为两个部分,部分是50家中国人的家底展示;第二部分是摄影师的拍摄手记和更加细致的介绍,以及与这个拍摄项目相关的信息。

目录

作者介绍

马宏杰《中国国家地理》杂志社图片编辑

回族,1963年出生于河南省洛阳市。1987年开始自学新闻写作、散文写作。

1994年武汉大学新闻摄影专业毕业。

1994年任《河南经济日报》摄影记者。

1997年任《河南法制报》摄影记者。

1998年任《焦点杂志》特约记者。

2001年任《百姓信报》摄影记者。

2003年任《豫情时报》摄影记者。

2004年至今任《中国国家地理》杂志社图片编辑。

擅长拍摄社会纪实类图片,主要作品有《唐三彩》、《西部招妻》、《采石场》、《割漆人》、《采药人》、《耍猴人》、《年画人家》、《黄河上的人家》《中国人的家当》《中国1988-2008》《中国南海》等二十多组专题图片。

文摘

2003年11月,《中国国家地理》杂志社要招聘一名摄影师,这次招聘被放在一个电视职场招聘节目里进行,所以我需要到湖南台《新青年》节目现场录制。我从郑州坐火车赶到了湖南长沙,《新青年》节目的导演陈征宇把我带到了电视台。也就是这次机会让我成功应聘到《中国国家地理》杂志摄影师这个职位,从此,我的人生轨迹也被改变了。

节目录制完之后,我和当时一起应聘的吴平去了湖南凤凰古城观光拍摄,在沱江上乘船时我接到编辑部的电话,说杂志需要在湖南选一户人家,拍摄他们的家当。“家当”这个选题是那一年《中国国家地理》杂志的专题之一,2002年我拍过一个这样的家庭,所以我知道拍摄内容。当时在凤凰我们认识了当地的周阳兰姑娘,她在沱江的廊桥上做小生意,知道我要拍摄人家,她很热心地告诉我她能给我找一家人。

第二天,周阳兰放下手中的生意,陪着我和吴平前往黄丝桥古城。凤凰黄丝桥古城位于县城正西24公里处,始建于公元686年,古称渭阳城。古城的建筑全部用青光石块建造,占地2900平方米,古城墙高5.6米、厚2.9米、周长686米。城墙上部为锯齿形状,有箭垛300个。虽说有些破败,但是城墙保存得相当

完好。

我们选择了龙云平家作为拍摄对象,因为他们家的房子就搭建在城墙的下面,城墙的垛口清晰可见。由于当天我们去的时候已经是下午,光线也不好,我们就和他们家人约好第二天上午再去拍摄。第二天我和周阳兰赶往黄丝桥,村里那些没事的妇女早就在门口等我们了。说好了搬完家我请大家吃饭,于是大家一起动手把龙云平的家当都给搬了出来。

龙云平家里的家具估计有十几年没有动过了,家具上布满了厚厚的尘土,还有些大蟑螂也跑了出来。在城里打工的儿子也提前回来了,母亲还穿上了苗族的服装。龙云平说:“黄丝桥村名的来历是有传说的。公元1705年,村中有一村妇叫黄氏,黄氏一辈子没有生育,她积德行善,在村外的一条小河上修造了一座石桥,方便村民的出行,于是村民便把这座桥取名为黄氏桥,后来人们逐渐把黄氏桥念成了‘黄丝桥’。”龙云平还说:“2003年我发愁的事是社会变化太快,没有手艺,赚钱实在不容易。”当时黄丝桥古城有112户,700多口人家,古城准备搞旅游开发,村民们连住房都不得再翻新了,并且逐步都要外迁。

11年后,2014年4月6日,我再次到黄丝桥,找到了龙云平的家,发现11年后他们家竟然没有什么变化。龙云平的母亲于2013年1月去世了,两个儿子一个在北京打工,一个在浙江打工,家里就剩下龙云平夫妻两人靠做一些农活维持生活。龙云平说:“2014年,让我和老婆发愁的是儿子的婚事,大儿子已经29岁,小儿子27岁。两个儿子要结婚就要给他们每人盖一所房子,可是我和老婆根本就没有经济能力,我们等了十几年旅游公司也没有把黄丝桥古城开发出来。”龙云平夫妻两人还在盼望黄丝桥尽快开发旅游,那样旅游公司还能补偿他们家一些钱,就有钱给两个儿子解决婚事了,这是他们大的愿望。

……

序言

马宏杰摄影作品中未完结的中国故事

马宏杰1963年在河南省洛阳市的一个工薪家庭中出生,这似乎意味着他也将会跟随父辈的脚步。他的父母是一家国有玻璃厂的工人。在那个年代,这是一份相当稳定的工作,收入体面,住在工人集体宿舍,孩子能够就读厂子弟学校。生活尽管不宽裕,但也能满足全家人的温饱需求。马宏杰中学毕业后也在厂里工作了一段时间。工人的经历在他后来的创作生涯中影响着他的摄影视角,使得他尤其敏锐地看到老百姓日常生活的兴衰变迁和艰辛。

与很多中国人一样,马宏杰童年的大部分时光是在贫穷的农村跟祖父母和家中的兄弟姐妹们一起度过的。从孩提时起,他就有强烈的社会正义感。他的祖父驮了一辈子粮食,背部严重扭伤,腰弯成九十度,再也站不直了。马宏杰至今还记得自己上小学的时候,因为看到大伯不肯帮祖父背一袋沉重的玉米而气愤。他记得当时的自己多么渴望能为祖父母做点什么,为他们的生活减少一些艰辛。

像大部分当地人一样,马宏杰的祖父母把家安在山坡上的窑洞里。从土墙中挖出一个不大的开孔做窗,再挖出一扇小门,好让那一点点微弱的自然光透过窗纸照进家里。马宏杰特别想从玻璃厂里弄一块玻璃回来,给祖父母置一扇像样的窗,让屋里更亮堂些。善良的祖母严厉训斥了他,说即便家里的窗子永远安不上玻璃也比偷东西强。祖母除了强调道德规范,也特别向马宏杰灌输受教育的重要性。他就学期间,祖父母在一年之中相继去世,他偷玻璃的计划始终没有得以实现。尽管祖父母已经不在,农村劳动人民生活的艰辛和尊严却在他心中留下了深深的烙印,其精神至今仍渗透在他的作品中。

马宏杰的父亲曾梦想去念大学,也考上了,却因为祖父患病而不得不放弃这个梦想。为了照顾生病的父亲,他必须工作,结婚后有了三个孩子,可梦想却从未在心中消失。马宏杰回忆起那满是冲突、缺少温暖的家庭生活,回忆起儿时的自己多么渴望自立,他知道未来需要自己去创造,去追求。那份追求便是摄影。通过镜头,马宏杰找到了一种观察社会的全新视角,找到了一种在他看来有意义的对世界的题献。他1982年开始用朋友的相机自学摄影,学会了冲洗胶卷、印照片,技术越来越好,后来已经能靠为别人冲印彩色照片挣钱。两年后,他娶了一位中学同学为妻,换到拖拉机厂工作,再没有更多的时间投身摄影。他与妻子有了一个儿子,夫妻两人艰难地养家糊口。

在贫困时期,马宏杰不得不变卖自己的相机。但他并没有长时间脱离摄影,放弃不是他的风格。儿子三岁那年,他开始研习摄影理论,借来一台相机,开始向不同的平面媒体投寄摄影作品,想碰碰运气。很快,他的作品收到了相当热烈的反响。在获得不少摄影奖之后,马宏杰终于有了信心于1994年向一家报社递交了工作申请,从工人变成了摄影记者。在1997年的早期国有企业改革中,这家报社停业了,而他也必须重新寻找生计。2004年,他开始就职于《中国国家地理》杂志,他的事业上了一个新的台阶。接下来的几年中,摄影记者的工作令他直面平常老百姓生活的种种艰辛,重新唤起了他对祖父艰难生活的记忆。

后来的十年里,马宏杰因为工作任务走遍全国各地,拍下数不清的照片。中国文化的丰饶以及中国社会和经济的巨大变革给他留下了深刻印象,叫他惊诧,他开始自发地记录中国人当下不断改变的生活状况。

他的本书《民本》(2010),其中的黑白照片捕捉了中国人在日常生活中的微妙脸庞。马宏杰的创作以起初的纪实性作品作为开端,逐渐转变为现在的摆拍。他这一新的创作阶段在《中国人的家当》里有为集中的体现。

《中国人的家当》是一份敏锐的证书,包含了对都市化进程中的当代中国大环境多种多样的表达。它反映出物质文化怎样通过个人物品体现,这些个人物品中包含了人的故事,有人的生活和命运,喜悦和心酸,以及他们不断的失败和不懈的梦想。

在这一系列作品里,来自不同社会背景的家庭在于自家门口搭建的布景中,跟从自己家中搬出的物品一起摆造型,面对相机镜头。照片中,有男人和女人,男孩和女孩,婴儿和祖父母,年轻人和家长;有汉族人、哈萨克族人、回族人、黎族人和其他少数民族。他们中有的贫穷,是吃苦耐劳、心地善良的工人阶级,省吃俭用,竭力维持基本的生计,也有小资新贵和富裕的农民。他们来自社会的各个阶层和角落。

他们的家也默默地参与着其中的故事,有命运的改变,有现代化,也有那些不断被拆毁的当地特有的传统建筑。在照片中你能看到用传统工艺烧制而成的陶土瓦和歇山顶彩绘斗拱、坚固的茅草屋顶,和用泥土和稻草搅和做成的砖做的泥墙,还有竹墙、石墙、红砖墙和水泥钢筋,以及鞣制的动物皮毛盖成的蒙古毡房,以及房屋主人自行设计的现代化房屋。

他们所拥有的物品也屋一样,反映着其生活状态和经济条件。其中有精美高级的物品,古董家具、水墨画、古色古香的珍奇摆件,也有极其平常的日常用品。有鸡和猪,驴和马,绵羊和山羊,还有机械工具。从农场到厨房,从田野到工厂,从渔网到晾晒干货的篓子,我们目睹着人们如何在一个剧变中的世界谋求生计。

中国的自然景观在这本作品集中也有它的一席之地,从新疆的吐鲁番盆地,到海南的白沙滩,从江南的水道,到河南的乡村,从一片片向日葵,到广受欢迎的主食玉米,从近乎荒芜的黄土地,到无边蔓延的芳草地,从竹林到落叶树木,从枫树到橡树,我们看到色彩的丰富和横跨中国土地的农耕收获,同时也看到了贫穷、干旱、土地侵蚀和环境恶化。

马宏杰的镜头给予了我们看中国的视角,既深入又宽泛,既客观又深情。翻阅此册,辽阔的、拥有多样性的中国便展现在你眼前,由此证明关于其单调统一的说法之伪,使我们重新审视对这个正在经历巨大历史性变革的国家的本质的假设。

如果这一幅幅画面传达了某种信息,那必定是这样的中国的故事:既浪漫又悲剧,既讽刺又幽默。这故事中的人们既坚韧又认命,既谨慎又野心勃勃,既谦逊又平易,既骄傲又不屈。更重要的是,这些汇合的画面告诉我们,中国的故事是未完成的故事,前方的路于我们是未卜的。这已不再是充斥着虚浮宣传手册、旅游指南和满是正面和积极的电视剧的中国。这些画面暗示我们,中国的故事是多样的,是未完成的,多种流派、声音和语言并存,共同讲述自己的故事。这里有数不清的主角,他们既非英雄也非恶霸,不过是不折不扣的普通人。

迈涯博士

用户评价

翻开《中国人的家当》,我立刻被它独特的叙事视角所吸引。它没有宏大的历史叙事,没有惊天动地的故事,却用一种极其接地气的方式,勾勒出中国人家中的百态。我印象最深刻的是书中对老式家具的描写。那些榫卯结构的八仙桌、雕花精美的衣柜,它们不仅仅是摆设,更是家族荣耀和生活习俗的缩影。作者通过对这些家具的细致观察,仿佛能描绘出主人们围坐在一起,谈笑风生的场景,或是女儿出嫁时,父母倾注心血添置嫁妆的温馨画面。书中还涉及了大量农具和炊具,比如那些磨得光滑的石磨,承载着多少代人手工劳作的汗水与辛劳;还有那些各式各样的砂锅、铁锅,里面烹煮出的,不仅仅是食物,更是家的味道,是母亲的味道。最让我感动的是,书中并没有回避一些“老旧”甚至“土气”的物品,反而以一种敬畏的态度去呈现它们,发掘它们身上蕴含的实用智慧和文化价值。这种对普通人生活细节的尊重和珍视,让这本书充满了人情味,也让我对自己的“家当”有了新的认识和感悟,或许那些被我忽略的角落里,也藏着不为人知的精彩故事。

评分这套《中国国家地理—中国人的家当》系列,绝对是一次令人惊喜的发现。它以一种非常“中国式”的视角,带我深入到普通家庭的日常生活中。我尤其喜爱它对收藏品的讲述,那些可能被外人看作是“老物件”的东西,在主人手中却焕发出独特的光彩。比如,书中提到的那些集邮爱好者珍藏的邮票,每一张背后都可能是一段历史的记录,一段外交故事,或者是一次难忘的旅行记忆。再比如,那些乐器收藏,从古琴到二胡,它们发出的声音,承载着中国传统音乐的韵味,也寄托着主人对艺术的热爱。更让我感到亲切的是,书中还涉及了大量的书籍和旧照片,这些纸质的载体,记录了知识的传承,也留存了家族的历史片段。作者并没有刻意去强调物品的价值,而是侧重于它们与主人的情感联系,以及它们所承载的文化意义。这种以人为本的叙述方式,让整本书充满了温情和人情味,也让我看到了中国人在物质世界之外,对精神追求的独特理解和坚持。这本书,就像是一本关于中国人心灵的百科全书,让我受益匪浅。

评分这套《中国国家地理》的“中国人的家当”系列,与其说是一套书,不如说是一场跨越时空的寻根之旅。它带我走进了一个又一个充满生活气息的寻常百姓家,从南到北,从东到西,用最朴素的镜头和文字,记录下那些我们或许曾经司空见惯,却又承载着深厚历史与文化底蕴的“家当”。我尤其喜欢它对地域特色的细腻描摹,比如江南水乡人家悬挂在天井里的腌菜坛子,它们不仅仅是食物的容器,更是世代相传的智慧和季节变迁的印记。再比如西北高原上,那些粗犷而结实的皮毛制品,它们是抵御严寒的铠甲,也是牧民与大自然共生关系的见证。书中对每一件物品的来龙去脉都做了详尽的考究,不仅仅是材质、工艺,更重要的是它如何融入当地人的生活,如何成为他们情感寄托的一部分。看到那些泛黄的老物件,听着主人娓娓道来与它相关的故事,仿佛能穿越回几十年前,亲身感受那份淳朴和坚韧。这本书让我重新审视了“家当”的意义,它不再是冰冷的物质堆砌,而是承载着记忆、情感、文化和身份的无价之宝。它提醒着我们,在现代化的浪潮中,不要忘记那些构成我们民族独特精神内核的源头。

评分《中国人的家当》系列,真的是一次意想不到的文化探索。它以一种近乎考古的严谨,却又无比温情的笔触,为我打开了一扇认识中国民间生活方式的窗口。我特别着迷于书中关于服饰和纺织品的章节。那些手工编织的布料,上面独特的纹样,不仅仅是简单的图案,更是地方文化的符号,是心灵手巧的女性智慧的结晶。从陕北粗犷的土布,到苏杭细腻的丝绸,它们随着地域的差异,呈现出不同的质感和风情,也诉说着不同地域人们的生活状态和审美情趣。书中还详细介绍了各种配饰,比如银饰、玉器,它们不仅仅是装饰品,更是身份的象征,是祝福的载体。我尤其对书中关于节庆服饰的描述印象深刻,那些承载着祈福、庆贺寓意的服饰,让我在阅读时,仿佛也能感受到节日的热闹和喜悦。这本书让我明白了,一件物品之所以成为“家当”,绝不仅仅是因为它的价值,更是因为它所承载的文化基因和情感连接。它让我开始重新审视家里的那些老物件,想象它们背后的故事,也让我对中国传统手工艺的精湛和博大精深有了更深的敬意。

评分我对《中国国家地理》出版的这套“中国人的家当”系列,有着非常特别的阅读体验。它不同于我以往读过的任何一本关于家居、民俗的书籍。它没有那种居高临下的评判,也没有那种刻意营造的怀旧氛围,而是用一种近乎平实的记录,将中国人家中的“宝贝”呈现在读者面前。让我眼前一亮的是,书中对各类工具和器皿的描绘,例如那些世代相传的铁匠铺里的工具,每一把都沾染着火花的痕迹,每一件都经过无数次的打磨,它们是劳动人民智慧和勤劳的具象化。还有那些充满烟火气的厨房用具,从古朴的灶台到各式各样的碗筷,每一件都见证了家庭的温饱与幸福。书中对这些物品的介绍,不仅仅是它们的形制和用途,更重要的是它们如何成为家庭生活不可或缺的一部分,如何默默地支持着一家人的生计和情感维系。这种对“工具”本身价值的挖掘和呈现,让我觉得非常震撼,它让我看到了普通人生活中蕴含的巨大力量和不朽的工匠精神。这本书,让我开始真正理解“家当”这两个字的深层含义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有