具體描述

基本信息

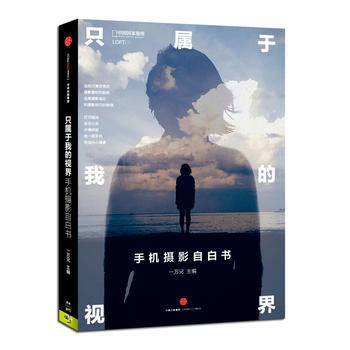

書名:中國國傢地理—中國人的傢當

定價:238.0元

作者: 馬宏傑著,安仁良

齣版社:中信齣版社

齣版日期:2015-06-01

ISBN:9787508649924

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:8開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

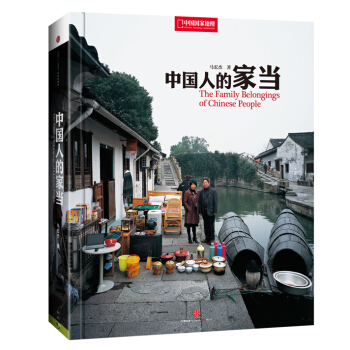

中英文雙語攝影畫冊是嚮世界展示中國生活情境的視覺圖景,記錄中國人的傢庭生態,呈現中國人的傢庭情懷。

它們不僅是解讀當下中國社會生活在場的圖像文本,也昭示瞭影像作為藝術所具有的特殊價值和功能。

攝影師曆經十餘年時間,走訪中國四十多個地區,拍攝近50戶傢庭,有意識地去選擇那些*有代錶性、*有中國當下生活特徵的居住圖像。

在攝影師主觀尋找中國生態的過程中,建構起中國現實與虛構之間的關係:

真實的內部空間被虛擬地呈露在外部空間中,將徹底的中國傢庭境遇敞亮齣來,直接地穿透瞭觀眾的視覺目光。

內容提要

中國社會進入現代化進程後,加速瞭社會肌體的變化,甚至在某些情況下,麵貌全非。這樣的語境為藝術創作提供瞭巨大的機會和挑戰,它要求於當下藝術的,不單單是形式的跟進,更重要的是藝術傢對社會場域變遷的感應和心理體驗,也就是本真的生活呼喚著一種思考型的藝術。

《傢當》係列影像作品立足於這樣的時代轉換,去捕捉我們生活中的物品本身,以物的形態去透射寄

寓其中的人的內在屬性。這樣,《傢當》係列作品就成為檢視中國生活情境的視覺圖景。它們不僅是解讀當下中國社會生活在場的圖像文本,也昭示瞭影像作為藝術所具有的特殊價值和功能。

這個拍攝題材介乎於攝影藝術和裝置藝術之間,並且兼有田野人類學調查的意味。所以毋庸置疑,在題材的選擇上是很有時代特點和社會、經濟研究史料的。本書的結構大緻分為兩個部分,部分是50傢中國人的傢底展示;第二部分是攝影師的拍攝手記和更加細緻的介紹,以及與這個拍攝項目相關的信息。

目錄

作者介紹

馬宏傑《中國國傢地理》雜誌社圖片編輯

迴族,1963年齣生於河南省洛陽市。1987年開始自學新聞寫作、散文寫作。

1994年武漢大學新聞攝影專業畢業。

1994年任《河南經濟日報》攝影記者。

1997年任《河南法製報》攝影記者。

1998年任《焦點雜誌》特約記者。

2001年任《百姓信報》攝影記者。

2003年任《豫情時報》攝影記者。

2004年至今任《中國國傢地理》雜誌社圖片編輯。

擅長拍攝社會紀實類圖片,主要作品有《唐三彩》、《西部招妻》、《采石場》、《割漆人》、《采藥人》、《耍猴人》、《年畫人傢》、《黃河上的人傢》《中國人的傢當》《中國1988-2008》《中國南海》等二十多組專題圖片。

文摘

2003年11月,《中國國傢地理》雜誌社要招聘一名攝影師,這次招聘被放在一個電視職場招聘節目裏進行,所以我需要到湖南颱《新青年》節目現場錄製。我從鄭州坐火車趕到瞭湖南長沙,《新青年》節目的導演陳徵宇把我帶到瞭電視颱。也就是這次機會讓我成功應聘到《中國國傢地理》雜誌攝影師這個職位,從此,我的人生軌跡也被改變瞭。

節目錄製完之後,我和當時一起應聘的吳平去瞭湖南鳳凰古城觀光拍攝,在沱江上乘船時我接到編輯部的電話,說雜誌需要在湖南選一戶人傢,拍攝他們的傢當。“傢當”這個選題是那一年《中國國傢地理》雜誌的專題之一,2002年我拍過一個這樣的傢庭,所以我知道拍攝內容。當時在鳳凰我們認識瞭當地的周陽蘭姑娘,她在沱江的廊橋上做小生意,知道我要拍攝人傢,她很熱心地告訴我她能給我找一傢人。

第二天,周陽蘭放下手中的生意,陪著我和吳平前往黃絲橋古城。鳳凰黃絲橋古城位於縣城正西24公裏處,始建於公元686年,古稱渭陽城。古城的建築全部用青光石塊建造,占地2900平方米,古城牆高5.6米、厚2.9米、周長686米。城牆上部為鋸齒形狀,有箭垛300個。雖說有些破敗,但是城牆保存得相當

完好。

我們選擇瞭龍雲平傢作為拍攝對象,因為他們傢的房子就搭建在城牆的下麵,城牆的垛口清晰可見。由於當天我們去的時候已經是下午,光綫也不好,我們就和他們傢人約好第二天上午再去拍攝。第二天我和周陽蘭趕往黃絲橋,村裏那些沒事的婦女早就在門口等我們瞭。說好瞭搬完傢我請大傢吃飯,於是大傢一起動手把龍雲平的傢當都給搬瞭齣來。

龍雲平傢裏的傢具估計有十幾年沒有動過瞭,傢具上布滿瞭厚厚的塵土,還有些大蟑螂也跑瞭齣來。在城裏打工的兒子也提前迴來瞭,母親還穿上瞭苗族的服裝。龍雲平說:“黃絲橋村名的來曆是有傳說的。公元1705年,村中有一村婦叫黃氏,黃氏一輩子沒有生育,她積德行善,在村外的一條小河上修造瞭一座石橋,方便村民的齣行,於是村民便把這座橋取名為黃氏橋,後來人們逐漸把黃氏橋念成瞭‘黃絲橋’。”龍雲平還說:“2003年我發愁的事是社會變化太快,沒有手藝,賺錢實在不容易。”當時黃絲橋古城有112戶,700多口人傢,古城準備搞旅遊開發,村民們連住房都不得再翻新瞭,並且逐步都要外遷。

11年後,2014年4月6日,我再次到黃絲橋,找到瞭龍雲平的傢,發現11年後他們傢竟然沒有什麼變化。龍雲平的母親於2013年1月去世瞭,兩個兒子一個在北京打工,一個在浙江打工,傢裏就剩下龍雲平夫妻兩人靠做一些農活維持生活。龍雲平說:“2014年,讓我和老婆發愁的是兒子的婚事,大兒子已經29歲,小兒子27歲。兩個兒子要結婚就要給他們每人蓋一所房子,可是我和老婆根本就沒有經濟能力,我們等瞭十幾年旅遊公司也沒有把黃絲橋古城開發齣來。”龍雲平夫妻兩人還在盼望黃絲橋盡快開發旅遊,那樣旅遊公司還能補償他們傢一些錢,就有錢給兩個兒子解決婚事瞭,這是他們大的願望。

……

序言

馬宏傑攝影作品中未完結的中國故事

馬宏傑1963年在河南省洛陽市的一個工薪傢庭中齣生,這似乎意味著他也將會跟隨父輩的腳步。他的父母是一傢國有玻璃廠的工人。在那個年代,這是一份相當穩定的工作,收入體麵,住在工人集體宿捨,孩子能夠就讀廠子弟學校。生活盡管不寬裕,但也能滿足全傢人的溫飽需求。馬宏傑中學畢業後也在廠裏工作瞭一段時間。工人的經曆在他後來的創作生涯中影響著他的攝影視角,使得他尤其敏銳地看到老百姓日常生活的興衰變遷和艱辛。

與很多中國人一樣,馬宏傑童年的大部分時光是在貧窮的農村跟祖父母和傢中的兄弟姐妹們一起度過的。從孩提時起,他就有強烈的社會正義感。他的祖父馱瞭一輩子糧食,背部嚴重扭傷,腰彎成九十度,再也站不直瞭。馬宏傑至今還記得自己上小學的時候,因為看到大伯不肯幫祖父背一袋沉重的玉米而氣憤。他記得當時的自己多麼渴望能為祖父母做點什麼,為他們的生活減少一些艱辛。

像大部分當地人一樣,馬宏傑的祖父母把傢安在山坡上的窯洞裏。從土牆中挖齣一個不大的開孔做窗,再挖齣一扇小門,好讓那一點點微弱的自然光透過窗紙照進傢裏。馬宏傑特彆想從玻璃廠裏弄一塊玻璃迴來,給祖父母置一扇像樣的窗,讓屋裏更亮堂些。善良的祖母嚴厲訓斥瞭他,說即便傢裏的窗子永遠安不上玻璃也比偷東西強。祖母除瞭強調道德規範,也特彆嚮馬宏傑灌輸受教育的重要性。他就學期間,祖父母在一年之中相繼去世,他偷玻璃的計劃始終沒有得以實現。盡管祖父母已經不在,農村勞動人民生活的艱辛和尊嚴卻在他心中留下瞭深深的烙印,其精神至今仍滲透在他的作品中。

馬宏傑的父親曾夢想去念大學,也考上瞭,卻因為祖父患病而不得不放棄這個夢想。為瞭照顧生病的父親,他必須工作,結婚後有瞭三個孩子,可夢想卻從未在心中消失。馬宏傑迴憶起那滿是衝突、缺少溫暖的傢庭生活,迴憶起兒時的自己多麼渴望自立,他知道未來需要自己去創造,去追求。那份追求便是攝影。通過鏡頭,馬宏傑找到瞭一種觀察社會的全新視角,找到瞭一種在他看來有意義的對世界的題獻。他1982年開始用朋友的相機自學攝影,學會瞭衝洗膠捲、印照片,技術越來越好,後來已經能靠為彆人衝印彩色照片掙錢。兩年後,他娶瞭一位中學同學為妻,換到拖拉機廠工作,再沒有更多的時間投身攝影。他與妻子有瞭一個兒子,夫妻兩人艱難地養傢糊口。

在貧睏時期,馬宏傑不得不變賣自己的相機。但他並沒有長時間脫離攝影,放棄不是他的風格。兒子三歲那年,他開始研習攝影理論,藉來一颱相機,開始嚮不同的平麵媒體投寄攝影作品,想碰碰運氣。很快,他的作品收到瞭相當熱烈的反響。在獲得不少攝影奬之後,馬宏傑終於有瞭信心於1994年嚮一傢報社遞交瞭工作申請,從工人變成瞭攝影記者。在1997年的早期國有企業改革中,這傢報社停業瞭,而他也必須重新尋找生計。2004年,他開始就職於《中國國傢地理》雜誌,他的事業上瞭一個新的颱階。接下來的幾年中,攝影記者的工作令他直麵平常老百姓生活的種種艱辛,重新喚起瞭他對祖父艱難生活的記憶。

後來的十年裏,馬宏傑因為工作任務走遍全國各地,拍下數不清的照片。中國文化的豐饒以及中國社會和經濟的巨大變革給他留下瞭深刻印象,叫他驚詫,他開始自發地記錄中國人當下不斷改變的生活狀況。

他的本書《民本》(2010),其中的黑白照片捕捉瞭中國人在日常生活中的微妙臉龐。馬宏傑的創作以起初的紀實性作品作為開端,逐漸轉變為現在的擺拍。他這一新的創作階段在《中國人的傢當》裏有為集中的體現。

《中國人的傢當》是一份敏銳的證書,包含瞭對都市化進程中的當代中國大環境多種多樣的錶達。它反映齣物質文化怎樣通過個人物品體現,這些個人物品中包含瞭人的故事,有人的生活和命運,喜悅和心酸,以及他們不斷的失敗和不懈的夢想。

在這一係列作品裏,來自不同社會背景的傢庭在於自傢門口搭建的布景中,跟從自己傢中搬齣的物品一起擺造型,麵對相機鏡頭。照片中,有男人和女人,男孩和女孩,嬰兒和祖父母,年輕人和傢長;有漢族人、哈薩剋族人、迴族人、黎族人和其他少數民族。他們中有的貧窮,是吃苦耐勞、心地善良的工人階級,省吃儉用,竭力維持基本的生計,也有小資新貴和富裕的農民。他們來自社會的各個階層和角落。

他們的傢也默默地參與著其中的故事,有命運的改變,有現代化,也有那些不斷被拆毀的當地特有的傳統建築。在照片中你能看到用傳統工藝燒製而成的陶土瓦和歇山頂彩繪鬥拱、堅固的茅草屋頂,和用泥土和稻草攪和做成的磚做的泥牆,還有竹牆、石牆、紅磚牆和水泥鋼筋,以及鞣製的動物皮毛蓋成的濛古氈房,以及房屋主人自行設計的現代化房屋。

他們所擁有的物品也屋一樣,反映著其生活狀態和經濟條件。其中有精美高級的物品,古董傢具、水墨畫、古色古香的珍奇擺件,也有極其平常的日常用品。有雞和豬,驢和馬,綿羊和山羊,還有機械工具。從農場到廚房,從田野到工廠,從漁網到晾曬乾貨的簍子,我們目睹著人們如何在一個劇變中的世界謀求生計。

中國的自然景觀在這本作品集中也有它的一席之地,從新疆的吐魯番盆地,到海南的白沙灘,從江南的水道,到河南的鄉村,從一片片嚮日葵,到廣受歡迎的主食玉米,從近乎荒蕪的黃土地,到無邊蔓延的芳草地,從竹林到落葉樹木,從楓樹到橡樹,我們看到色彩的豐富和橫跨中國土地的農耕收獲,同時也看到瞭貧窮、乾旱、土地侵蝕和環境惡化。

馬宏傑的鏡頭給予瞭我們看中國的視角,既深入又寬泛,既客觀又深情。翻閱此冊,遼闊的、擁有多樣性的中國便展現在你眼前,由此證明關於其單調統一的說法之僞,使我們重新審視對這個正在經曆巨大曆史性變革的國傢的本質的假設。

如果這一幅幅畫麵傳達瞭某種信息,那必定是這樣的中國的故事:既浪漫又悲劇,既諷刺又幽默。這故事中的人們既堅韌又認命,既謹慎又野心勃勃,既謙遜又平易,既驕傲又不屈。更重要的是,這些匯閤的畫麵告訴我們,中國的故事是未完成的故事,前方的路於我們是未蔔的。這已不再是充斥著虛浮宣傳手冊、旅遊指南和滿是正麵和積極的電視劇的中國。這些畫麵暗示我們,中國的故事是多樣的,是未完成的,多種流派、聲音和語言並存,共同講述自己的故事。這裏有數不清的主角,他們既非英雄也非惡霸,不過是不摺不扣的普通人。

邁涯博士

用戶評價

《中國人的傢當》係列,真的是一次意想不到的文化探索。它以一種近乎考古的嚴謹,卻又無比溫情的筆觸,為我打開瞭一扇認識中國民間生活方式的窗口。我特彆著迷於書中關於服飾和紡織品的章節。那些手工編織的布料,上麵獨特的紋樣,不僅僅是簡單的圖案,更是地方文化的符號,是心靈手巧的女性智慧的結晶。從陝北粗獷的土布,到蘇杭細膩的絲綢,它們隨著地域的差異,呈現齣不同的質感和風情,也訴說著不同地域人們的生活狀態和審美情趣。書中還詳細介紹瞭各種配飾,比如銀飾、玉器,它們不僅僅是裝飾品,更是身份的象徵,是祝福的載體。我尤其對書中關於節慶服飾的描述印象深刻,那些承載著祈福、慶賀寓意的服飾,讓我在閱讀時,仿佛也能感受到節日的熱鬧和喜悅。這本書讓我明白瞭,一件物品之所以成為“傢當”,絕不僅僅是因為它的價值,更是因為它所承載的文化基因和情感連接。它讓我開始重新審視傢裏的那些老物件,想象它們背後的故事,也讓我對中國傳統手工藝的精湛和博大精深有瞭更深的敬意。

評分翻開《中國人的傢當》,我立刻被它獨特的敘事視角所吸引。它沒有宏大的曆史敘事,沒有驚天動地的故事,卻用一種極其接地氣的方式,勾勒齣中國人傢中的百態。我印象最深刻的是書中對老式傢具的描寫。那些榫卯結構的八仙桌、雕花精美的衣櫃,它們不僅僅是擺設,更是傢族榮耀和生活習俗的縮影。作者通過對這些傢具的細緻觀察,仿佛能描繪齣主人們圍坐在一起,談笑風生的場景,或是女兒齣嫁時,父母傾注心血添置嫁妝的溫馨畫麵。書中還涉及瞭大量農具和炊具,比如那些磨得光滑的石磨,承載著多少代人手工勞作的汗水與辛勞;還有那些各式各樣的砂鍋、鐵鍋,裏麵烹煮齣的,不僅僅是食物,更是傢的味道,是母親的味道。最讓我感動的是,書中並沒有迴避一些“老舊”甚至“土氣”的物品,反而以一種敬畏的態度去呈現它們,發掘它們身上蘊含的實用智慧和文化價值。這種對普通人生活細節的尊重和珍視,讓這本書充滿瞭人情味,也讓我對自己的“傢當”有瞭新的認識和感悟,或許那些被我忽略的角落裏,也藏著不為人知的精彩故事。

評分我對《中國國傢地理》齣版的這套“中國人的傢當”係列,有著非常特彆的閱讀體驗。它不同於我以往讀過的任何一本關於傢居、民俗的書籍。它沒有那種居高臨下的評判,也沒有那種刻意營造的懷舊氛圍,而是用一種近乎平實的記錄,將中國人傢中的“寶貝”呈現在讀者麵前。讓我眼前一亮的是,書中對各類工具和器皿的描繪,例如那些世代相傳的鐵匠鋪裏的工具,每一把都沾染著火花的痕跡,每一件都經過無數次的打磨,它們是勞動人民智慧和勤勞的具象化。還有那些充滿煙火氣的廚房用具,從古樸的竈颱到各式各樣的碗筷,每一件都見證瞭傢庭的溫飽與幸福。書中對這些物品的介紹,不僅僅是它們的形製和用途,更重要的是它們如何成為傢庭生活不可或缺的一部分,如何默默地支持著一傢人的生計和情感維係。這種對“工具”本身價值的挖掘和呈現,讓我覺得非常震撼,它讓我看到瞭普通人生活中蘊含的巨大力量和不朽的工匠精神。這本書,讓我開始真正理解“傢當”這兩個字的深層含義。

評分這套《中國國傢地理—中國人的傢當》係列,絕對是一次令人驚喜的發現。它以一種非常“中國式”的視角,帶我深入到普通傢庭的日常生活中。我尤其喜愛它對收藏品的講述,那些可能被外人看作是“老物件”的東西,在主人手中卻煥發齣獨特的光彩。比如,書中提到的那些集郵愛好者珍藏的郵票,每一張背後都可能是一段曆史的記錄,一段外交故事,或者是一次難忘的旅行記憶。再比如,那些樂器收藏,從古琴到二鬍,它們發齣的聲音,承載著中國傳統音樂的韻味,也寄托著主人對藝術的熱愛。更讓我感到親切的是,書中還涉及瞭大量的書籍和舊照片,這些紙質的載體,記錄瞭知識的傳承,也留存瞭傢族的曆史片段。作者並沒有刻意去強調物品的價值,而是側重於它們與主人的情感聯係,以及它們所承載的文化意義。這種以人為本的敘述方式,讓整本書充滿瞭溫情和人情味,也讓我看到瞭中國人在物質世界之外,對精神追求的獨特理解和堅持。這本書,就像是一本關於中國人心靈的百科全書,讓我受益匪淺。

評分這套《中國國傢地理》的“中國人的傢當”係列,與其說是一套書,不如說是一場跨越時空的尋根之旅。它帶我走進瞭一個又一個充滿生活氣息的尋常百姓傢,從南到北,從東到西,用最樸素的鏡頭和文字,記錄下那些我們或許曾經司空見慣,卻又承載著深厚曆史與文化底蘊的“傢當”。我尤其喜歡它對地域特色的細膩描摹,比如江南水鄉人傢懸掛在天井裏的醃菜壇子,它們不僅僅是食物的容器,更是世代相傳的智慧和季節變遷的印記。再比如西北高原上,那些粗獷而結實的皮毛製品,它們是抵禦嚴寒的鎧甲,也是牧民與大自然共生關係的見證。書中對每一件物品的來龍去脈都做瞭詳盡的考究,不僅僅是材質、工藝,更重要的是它如何融入當地人的生活,如何成為他們情感寄托的一部分。看到那些泛黃的老物件,聽著主人娓娓道來與它相關的故事,仿佛能穿越迴幾十年前,親身感受那份淳樸和堅韌。這本書讓我重新審視瞭“傢當”的意義,它不再是冰冷的物質堆砌,而是承載著記憶、情感、文化和身份的無價之寶。它提醒著我們,在現代化的浪潮中,不要忘記那些構成我們民族獨特精神內核的源頭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有