具体描述

基本信息

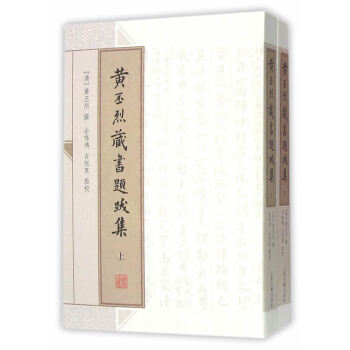

书名:黄丕烈藏书题跋集(全二册)

定价:108.00元

作者:(清)黄丕烈 撰,余鸣鸿,占旭东 点校

出版社:上海古籍出版社

出版日期:2015-09-01

ISBN:9787532577965

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

《黄丕烈藏书题跋集(上下)》收集了黄丕烈的 《荛圃藏书题识》、《荛圃藏书题识续集》、《百宋 一廛赋注》等题跋*作,基本囊括了其题跋作品。这 些题跋记录了他藏书得书之来龙去脉,鉴书之心得体 会,校勘结果及版本源流。这些题跋也是其学术成果 的具体体现。

目录

作者介绍

黄丕烈(1763-1825),清*名藏书家、目录学家、校勘家。字绍武,一字承之,号荛圃,绍圃,又号复翁、佞宋主人、秋清居士、知非子、抱守主人、求古居士、宋廛一翁、陶陶轩主人、学山海居主人、秋清逸叟、半恕道人、黄氏仲子、民山山民、龟巢老人、复见心翁、长梧子、书魔、独树逸翁等。长洲(今江苏苏州)人。乾隆五十三年(1788)举人,官主事,嘉庆六年(1801)发往直隶知县不就,专一治学和藏书。

文摘

序言

用户评价

最近的书市上充斥着太多快餐式的读物,让人提不起精神来。而这套书,无疑是沉淀下来的那一批精品。它所代表的,是对知识的敬畏和对细节的极致追求。从排版的小心思,到字体选择的讲究,处处都透露出一种“慢工出细活”的态度。这种对品质的坚守,在如今这个追求效率的时代显得尤为珍贵。我关注的重点是它如何构建起一个完整的阅读脉络,是否能将那些零散的文字片段,编织成一张结构严谨而又富有美感的知识网络。如果能做到这一点,那么这本书的价值就不仅仅停留在文献的收集层面,更在于它提供了一种高效、愉悦的知识获取路径。

评分对于一个热爱传统文化的人来说,能拥有一套印刷和装帧都达到如此高标准的书籍,简直是一种小小的奢侈和极大的满足。我非常注重书籍的“体感”,即拿在手中的重量、翻页时的声音、以及油墨散发出的那种特有的气息。这本书在这方面做得极其到位,营造出一种庄重而又温润的阅读氛围。它让阅读不再仅仅是信息的输入,更变成了一种仪式感十足的感官体验。我甚至有些不忍心让它接触日常的灰尘,需要非常小心翼翼地对待,这也反过来促使我更加专注和投入地去阅读其中的内容,生怕错过任何一个细微之处的表达。

评分坦白讲,我对这类汇编性质的图书常常抱有一种既期待又害怕的心态:期待它能囊括珍稀资料,又害怕整理得不够精细,导致阅读体验破碎。但从封面和目录初步呈现出的气质来看,这套书似乎拥有极高的统一性和系统性。我尤其看重它在学术严谨性和大众可读性之间如何找到平衡点。一个优秀的汇编,应该能让门外汉看个热闹,让专家看出门道。如果它能成功构建起这种多层次的阅读价值,那么它就绝非昙花一现的出版物,而是值得反复摩挲、常置案头的工具书和鉴赏宝典。我期待它能真正打开一扇通往特定文化领域的精妙之门。

评分说实话,我最近阅读的几本古籍整理类的书籍,内容上总觉得有些生硬和学术化,读起来像是在啃干巴巴的硬骨头。但这本书的整体呈现方式,却显得格外亲切和流畅。它不像那种高高在上的学术专著,反而更像是一位博学的长者,娓娓道来他毕生的珍藏心得。我尤其欣赏它在版式处理上的留白和疏密得当,读起来眼睛不累,思路也跟着自然舒展。这种恰到好处的节奏感,让原本可能枯燥的文献汇编变得引人入胜。我期待着能沉下心来,跟着作者的思路,一步步走进那个充满文人情趣和鉴赏智慧的世界,相信它能为我的阅读体验带来全新的启发和滋养。

评分这套书,拿到手的时候,那种纸张的触感就让人心头一热。印刷的质量没得挑,字里行间透着一股老派的匠人精神,装帧设计也很有格调,拿在手里沉甸甸的,一看就知道是下过功夫的。我特别喜欢那种深沉的墨色和纸张的纹理相互映衬的感觉,翻阅起来,仿佛能触摸到历史的厚度。虽然我还没来得及细细研读每一页的蝇头小楷,但光是看着这些精美的排版,就已经是一种享受了。它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品,放在书架上,本身就是一道亮丽的风景线,让人忍不住想时不时地去摩挲一下,感受那份跨越时空的连接感。这本书的装帧设计,真的体现了出版方对文化遗产的尊重,这一点非常值得称赞。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有