具体描述

| 产品展示 |

| 基本信息 |

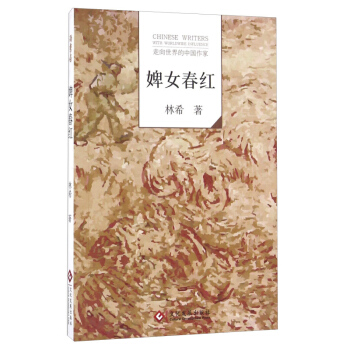

| 图书名称: | 婢女春红 |

| 作 者: | 林希 |

| 定价: | 28.00 |

| ISBN号: | 9787514213546 |

| 出版社: | 文化发展出版社 |

| 开本: | 32 |

| 装帧: | 平装 |

| 出版日期: | 2016-8-1 |

| 印刷日期: | 2016-8-1 |

| 编辑推荐 |

| 内容介绍 |

| 《婢女春红》讲述了一个解放前发生在天津富家大户的大宅门故事。出身名门的少奶奶马景芸和使女春红,承继中华传统美德温良恭俭让,忍辱负重,修德明礼,力图使宅门的生活变得美好。主仆两人的共同理想是,营造人们相相爱的美好世界。然而现实总是轻易就打破了她们的理想。日本帝国主义的侵华战争以及时代社会的沉沦、糜烂,把她们的理想击得粉碎。 “使女春红被玩世不恭,精神昏乱的男主人强暴,致使春红怀有身孕,少奶奶马景芸顾全家族的声誉,千方百计掩盖丑闻。”国难当头,世风日下,人性浮沉,道德沦丧,她们个人的努力在这个社会和时代的碾压下,依然不能挽救整个家族的崩溃。终,马景芸和春红相继选择以美丽而悲壮的方式,离开了她们挚爱的人生。 |

| 作者介绍 |

| 目录 |

| 不仅是为了纪念——“走向世界的中国作家”文库总序/野莽 婢女春红 岁月如诗 林希主要著作目录 |

| 在线试读部分章节 |

| 《婢女春红》: 婢女春红 1 每一个奴婢都有一本功劳簿。 堂堂男子,生而为奴,实在也是可怜可悲。远古之年,群落相争,胜者烧杀抢掠,败者,男为奴、女为婢,由此,中国便有了奴婢;而且,中国的历史有多少年,中国的奴婢也就存在了多少年。只是,这里要说明的是,奴婢不同于奴隶,为奴隶者,可以“起来”,而为奴婢者,却又是不肯起来。他或者是她,就是要凭着自己的这本功劳簿,无论主人的权势有多大,也无论是主家的门楼有多高,他或者是她,都可以理直气壮地出出进进,也敢于在门口说三道四,为什么?他,或者是她,在这个家里虽然只是奴婢,但却是有功之臣。 我们侯姓人家是天津卫的一家大户,祖辈上出过大官,到了我祖父这辈,虽说是不入仕了吧,可是在天津卫也还是有权有势的人物,我家祖父只坐在家里,历届的天津市市长到任之后,件事,就是专程到我家来,拜会侯老太爷,然后,这位父母官大人才能到任再烧他那三把火。何以这位侯老太爷就有这么大的威风?说不清。这,你只要看一看我们家大门门楹上的那一方木匾,你也就知道是什么原因了,那一方木匾上面只写着四个大字:“佑我黎民”。什么人物居然可以保佑天津卫七十二沽黎民百姓的平安?侯老太爷。 我们家这么大的派儿,满天津卫,上至当今父母,下至平民百姓,直到青皮无赖,地痞流氓,哪一个敢在侯家门外耍威?又哪一个敢在侯家院里吆五喝六?只有一个人,那就是我们家的老仆:吴三代。 吴三代是什么人?不是告诉你了吗,他是我们家的仆人,也就是我们家的奴仆。而奴仆,那就是主家的私有财产,可以买卖、可以打骂,他等那是连起码的人身自由都没有的。而对于如吴三代这样的家奴说来,就是被主家活活打死了,官家都不能过问,那就和打死一条狗一样的。过去的一句老话,你还不如一条狗,骂的就是这类奴仆。 但是,吴三代就不同,在侯家府邸里,吴三代就是半个主子,他不吃大灶上做的饭菜,他和主家吃一样的饭菜,不同的只是吴三代不上正桌,他自己在厨房里有一张小桌,一日三餐厨娘给他早早地摆好饭菜,晚上还有一壶老酒,酒足饭饱之后,吴三代回到他自己的房里,小下人还要为他端来一盆洗脚水,他要舒舒服服地烫烫脚。估摸着吴三代没有什么事情好做了,我们这些小弟兄们才来到下房找吴三代说故事,吴三代知道的事情真多,从上古开天辟地,到如今的民问传说,他一讲就是一个晚上,直到我们各个房里的妈妈到下房里把我们找走,我们还是不舍得离开吴三代。这时吴三代就哄着我们小弟兄说:“明天早早来,我给你们说老家里捉‘仓官’的故事。” 这里,要说明两个词,,“妈妈”,这里的 “妈妈”可不是我们的母,我们管母叫娘,“妈妈”,指的是我们房里的女佣人,譬如我们房里的女佣人姓陈,我们就叫她是陈妈,婶婶房里的女佣人姓张,我们就叫她张妈。当然,各房里的女佣人也有没出嫁的,这就不能叫“妈”了,对于这类没出嫁的女佣人,我们就直呼她的名字,后来母房里的女佣人,也就是吴三代的女儿,没有出嫁,我们就叫她春红。第二个词:“仓官”,就是田鼠,没有什么好多说的。 …… |

.......................

用户评价

初翻开时,我还担心这种带有时代背景的故事会不会太过沉闷,毕竟有些历史题材的作品往往会陷入故事情节的冗长和说教的窠臼。然而,这本书却完全出乎我的意料,它用一种近乎电影镜头的语言,将那些看似平凡的人物命运串联成一张引人入胜的网。角色的成长弧线设计得极其巧妙,每一个转折都有其内在的逻辑支撑,绝非是生硬的剧情推进。我尤其欣赏作者在处理人物冲突时所展现出的那种克制与爆发力的平衡,读到关键情节时,心脏简直要跳出来,这才是真正能触动人心的文学作品应有的力量。

评分这本小说简直是把人一下子拉进了那个年代的氛围里,读起来酣畅淋漓,尤其是对人物内心世界的刻画,真是细腻得让人拍案叫绝。作者对环境的描写更是功力深厚,那种历史的厚重感和生活中的琐碎日常交织在一起,让人身临其境,仿佛能闻到旧时宅院里特有的味道。故事的节奏把握得恰到好处,张弛有度,高潮迭起却又不失铺垫的自然,读完之后,那种意犹未尽的感觉久久不能散去,真的很难得在如今的文学作品中看到如此扎实的叙事功底。

评分读完后,我花了好长时间才从书中的世界抽离出来,这种代入感是极强的。作者在塑造群体形象时也展现了高超的技巧,即便是背景板式的小人物,也仿佛拥有自己的完整人生和复杂动机。我特别留意了书中对于礼仪规范和人情世故的描写,这些细节的精准度,体现了作者在资料搜集和生活观察上的下足了功夫,让整个故事的真实性大大提高。它不仅仅是一个故事,更像是一部微缩的社会风俗史,充满了生活的智慧和无奈。

评分这本书最让我惊喜的地方在于其情感表达的层次感,它不像一些作品那样将爱恨情仇摆在台面上直白倾诉,而是通过大量的留白和人物微妙的眼神、肢体语言来暗示情感的暗涌。这种“只可意会不可言传”的叙事手法,极大地考验读者的理解力,但也带来了无与伦比的阅读回报。每一次重读,都会发现先前忽略的伏笔和暗示,这本书的耐读性是毋庸置疑的,它值得被放在书架上,时常拿出来重新审视一番。

评分坦白讲,我对很多当代小说中那种过度追求新奇设定的作品感到审美疲劳,而这本书则像一股清流,它回归了叙事的本质——关注“人”本身。它没有宏大的战争场面或离奇的阴谋,而是深入到特定阶层的生活肌理之中,去挖掘人在特定社会结构下的挣扎与选择。文字的质感非常醇厚,那种老派的、讲究韵味的笔法,让阅读过程成为一种享受,仿佛在品鉴一件经过岁月沉淀的古董,每一个细节都值得玩味。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有