具体描述

内容简介

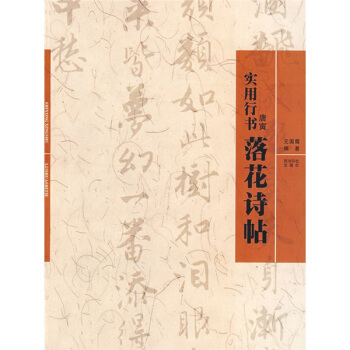

《实用行书:唐寅〈落花诗帖〉》由元国霞著,主要内容包括:行书与唐寅《落花诗帖》、名家品评唐寅、《落花诗帖》的临摹技巧、《落花诗帖》的创作方法、《落花诗帖》集语、集联、《落花诗帖》原帖。作者简介

元国霞,女,1983年生,湖南临湘人,2005年毕业于中国美术学院书法系,获文学学士学位,并荣获院优秀毕业生称号;2008年考入天津美术学院国画系攻读硕士研究生。2005年获“浙江省第三届中青年书法篆刻展”铜奖;获“西泠印社首届国际艺术节中国印大展”单项最高奖;并应邀参加“首届国际草书艺术邀请展”。

2006年获“西泠印社首届手卷书法展”单项最高奖;入展“第四届全国妇女书法篆刻展” “西泠印社第六届篆刻评展”。

2007年应邀参加“中韩青年篆刻家交流展”。

著有《实用隶书——张迂碑》一书。

内页插图

前言/序言

用户评价

作为一名常年与书法教材打交道的业余爱好者,我经常发现很多教材为了追求“清晰度”而过度修图,把原作的笔墨气韵都给磨平了。但这部《实用行书-唐寅〈落花诗帖〉》在影印技术的应用上,可以说是做到了极致的平衡。墨色的浓淡干湿,纸张的斑驳纹理,甚至是拓本上的细微瑕疵,都被清晰地保留了下来,这对于学习者捕捉到行书的“生命力”至关重要。我甚至能从这些精印的墨迹中,感受到唐寅书写时下笔时的速度和情绪波动。这种对原作“原汁原味”的尊重,使得临摹过程不再是机械地复制线条,而是更贴近于一次对古人创作心境的体悟。它成功地将一个古代的艺术珍品,转化成了一个现代人可以有效互动的学习工具,这本身就是一项了不起的成就。

评分这本《实用行书-唐寅〈落花诗帖〉》的装帧设计着实让人眼前一亮,纸张的质感拿在手里沉甸甸的,散发着一种古朴而又典雅的气息,绝非市面上那些轻飘飘的印刷品可比。内页的排版布局也相当考究,留白的处理恰到好处,使得原本就清丽脱俗的唐寅笔法更显灵动。尤其是那些精细的放大局部图,简直就是书法学习者的福音,每一个转折、每一处提按的力度变化,都看得清清楚楚,对于揣摩行书的韵味和结构至关重要。我尤其欣赏它在摹写格的处理上,不同于以往的死板格式,它似乎融入了对原作气息的理解,鼓励学习者在临摹中体会“意”而非仅仅是“形”。光是翻阅这本书,就能感受到一种沉浸式的学习体验,仿佛能穿越时空与唐寅的笔意进行对话。装订线的设计也十分平整,即便是经常翻动,也不担心内页松散,这对手不释卷的书法爱好者来说,简直是太贴心了。

评分这本书的选材和收录的范例展示,显示出编者团队深厚的专业素养。他们不仅仅是简单地收录了完整的《落花诗帖》,还巧妙地穿插了一些唐寅其他时期的行书精品作为参照对比,这极大地丰富了我们对唐寅书风演变脉络的认知。对比之下,读者可以更清晰地分辨出《落花诗帖》中那种介于秀逸与洒脱之间的独特风格是如何形成的。更赞的是,书中对于诗帖中一些难以辨认或存疑的字的处理方式,非常严谨。他们会列出不同的考证观点,并给出自己相对倾向的解释,而不是武断地下结论。这种开放和严谨并存的态度,让作为学习者的我感到非常踏实,知道自己正在学习的是经过审慎考量的经典范本,而不是未经雕琢的二手资料。

评分这本书的实用性,还体现在它对学习者不同阶段需求的细致考量上。对于初学者来说,清晰的字形结构和规范的起收笔是首要任务,这本书提供的摹写练习区刚好满足了这一需求;而对于那些已经有一定基础,希望在行书中融入个人风格的进阶者,书中对“韵味”的解析和对不同字形变化的讨论,又提供了向上突破的阶梯。我个人特别喜欢它在章节末尾设置的“自查清单”,它帮助我定期反思自己的练习成果,比如“笔画是否松散”、“字间呼应是否到位”等等,这些都是在以往的练习中容易被忽略的细节。总而言之,这是一套真正站在学习者角度出发,而非仅仅是展示名作的典范之作,它既有学术上的严谨,又不失教学上的温度,使得枯燥的反复练习也变得充满乐趣和目标感。

评分坦白说,我最初对这类“实用”字帖的期待是很保守的,总觉得无非是把名家作品做个简单的字帖化处理。然而,这本书的解读部分完全颠覆了我的固有印象。它没有堆砌那些晦涩难懂的古代术语,而是用一种非常现代且贴近学习者思维的语言,细致剖析了《落花诗帖》中行书的“动态平衡”。比如,书中对“连绵”与“断续”的论述,就很有启发性,它不仅仅指出哪里需要连,哪里需要断,更深入解释了这种节奏变化如何服务于诗句的情感表达。我试着按照书中的建议去练习几遍后,自己的行书明显减少了僵硬感,字与字之间仿佛有了呼吸和交流。这绝不是一本简单的描红本,它更像是一位经验丰富的老先生,在你耳边轻声指导,让你理解笔墨背后的哲学。这种由表及里的引导,对于想要真正提升书写水平的人来说,价值是无法估量的。

评分唐寅文学上亦富有成就。工诗文,其诗多纪游、题画、感怀之作,以表达狂放和孤傲的心境,以及对世态炎凉的感慨,以俚语、俗语入诗,通俗易懂,语浅意隽。著有《六如居士集》,清人辑有《六如居士全集》。

评分时代分类

评分书中还附有详细的书写要点分析,以使读者更好地掌握唐伯虎行书的字体特点、间架结构。该书印刷精美,较好地再现了原帖的面貌,要点分析深入浅出,通俗易懂,是一本实用有效的书法临习范本。

评分我很喜欢,要学下~~~~~~~~~

评分非常经典,很值得研究和收藏。

评分相信我,这是临摹版。古人的字为啥好,应为人家已经自称一体了。。这本临摹虽然字好看。但是临摹过兰亭序到了一定水平的都可以这样。。。完全没有唐伯虎的神韵和风流潇洒的味道。。。。但60多页,算便宜吧。

评分非常经典,很值得研究和收藏。

评分我很喜欢,要学下~~~~~~~~~

评分唐寅早期绘画,“远攻李唐”、“近交沈周”。早期拜吴门画派创始人沈周为师。沈周和周臣都是当时苏州名画家,沈以元人画为宗,周则以南宋院画为师,这是明代两大画派,唐寅虽师周臣,却有胜蓝之誉。 唐寅兼其所长,在南宋风格中融元人笔法,一时突飞猛进,以至超越老师周臣,名声大振。 唐寅画得最多也最有成就的是山水画。唐寅足迹遍布名川大山,胸中充满千山万壑,这使其诗画具有吴地诗画家所无的雄浑之气,并化浑厚为潇洒。他的山水画大多表现雄伟险峻的重山复岭,楼阁溪桥,四时朝暮的江山胜景,有的描写亭榭园林,文人逸士优闲的生活。山水人物画,大幅气势磅礴,小幅清隽潇洒,题材面貌丰富多样。 由于唐寅作画很少在画上注明年份,且他的画风变化也不很有规律,所以很难推测他作画的时间,也就难以按照时间来划分他的画风变化进程。 唐寅在拜周臣为师后,主要是宗南宋院体,但其画有时也有与沈、文画风相近的作品,如《南游图》。这是唐寅三十六岁时当琴士杨季静离开苏州时赠送给他的。 唐寅擅长写意花鸟,活泼洒脱、生趣盎然而又富于真实感。传说唐寅所作的《鸦阵图》挂在家中,有一天有数千只乌鸦纵横盘旋在屋顶,恍若酣战,堪称奇绝。 唐寅花鸟画的代表作是《枯槎鸲鹆图》。其构图用折枝法,枯木枝干由右下方弯曲多姿地向上伸展,以枯笔浓墨画之,苍老挺拔。以积墨法画一只栖于枝头的八哥,正引吭高鸣,树枝似乎都在应节微动,从而显现出自然界生命律动的和谐美。秃笔点叶,一两条细藤与数笔野竹同枯树上的老叶画在一起,增添了空山雨后幽旷恬静与清新的气氛。 唐寅书法源自赵孟頫一体,风格丰润灵活,俊逸秀拔,几为画名所掩。其代表作《落花诗册》。唐寅擅画山水、人物、仕女和花鸟,尤以山水、仕女著称。唐寅的山水画,早年师法沈周,传世之作甚少。现存作品有《洞庭黄茅渚图》和《贞寿堂图》以及唐寅21岁作《对竹图》等。中年的山水画,主要宗法周臣,而周臣的山水画师法南宋的李唐和刘松年,因此唐寅的画又可上溯至南宋李唐、刘松年为代表的院体画派。他在老师周臣影响指导下,学到了宋人笔法严谨雄浑、风骨奇峭的风格。同时他又参合了马远、夏圭的构图和笔墨技巧,并广泛地涉猎北宋李成、范宽、郭熙和元代的黄公望、王蒙诸大家的长处,融会贯通,逐渐形成自己的风格。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有