具体描述

●唐代邢窑

●宋代定窑

●辽白·金定

●元代枢府釉

●永乐甜白

●德化白瓷

●乌衣巷口夕阳斜 黑釉

●德清黑釉

●唐代黑釉

●耀州黑釉

●河南黑釉

●宋代建盏

●宋代墨定

●磁州黑釉

●山西黑釉

●辽代黑釉

●金元黑釉

●永乐黑釉

●康熙乌金釉

●部分目录

内容简介

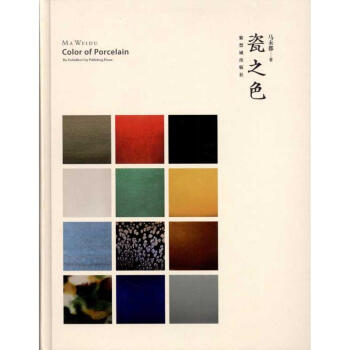

《瓷之色》介绍了:马未都先生多年致力于文物收藏与研究,在陶瓷、家具等文物领域享有盛名。出版过多本文物研究与收藏的书籍。此次马未都转变了视角,从陶瓷所呈现的色彩,这一直观的角度,研究各种颜色在陶瓷上的成因,不仅阐述其技术条件,更深层挖掘其产生的社会文化背景、时代审美心理等问题,并分析其对于中国文化审美走向的影响。这一领域不仅是马未都抢先发售尝试写作,也是文物研究中的空白,具有重要意义。《瓷之色》分十二章,介绍十一种颜色釉瓷器(青瓷篇幅较大,分作上下两部分)。配以精美的图片,直观的呈现了,各种颜色在瓷器上因各个不同时代,而呈现出的微妙的色彩变化。并辅以优美的文字,表述上也不同于一般的文物介绍和学术专著,更多的体现了语言的文学性与大众化。 同时出土的另一件黄釉盖罐,整体由跳刀纹呈波浪形。跳刀纹装饰由宋人创造,本是制作时的缺陷,却被工匠化腐朽成神奇,成为宋代独具特色的装饰手段。跳刀纹在日本被称为飞白纹,源于*国书法技艺的一支。两件作品其黄色正,满饰均匀,追根寻源,与近些年在河北定窑遗址中出土残片近乎一致,推测定窑作品当妥。定窑受邢窑影响由唐历五代进入宋以来.白色是其大旗,猎猎作响,其它如黑、酱、绿、黄等杂色,无法加入主流队伍,仅凭一腔热血,不计荣辱,尾随前行。

大同市博物馆藏有一件黄釉素梅瓶,其造型凸显宋金时期梅瓶之优美,翻唇细颈,丰肩瘦腹,有意思的是其釉色虽鲜艳但不均匀,与常见同期黄釉有异,似有意而为。追求釉色之匀是陶瓷工艺的一惯目标,但当目标达到,工匠们又另生心计,以可控不匀又向均匀挑战。正是这条思路,让*国陶瓷在攀登古等 同时出土的另一件黄釉盖罐,整体由跳刀纹呈波浪形。跳刀纹装饰由宋人创造,本是制作时的缺陷,却被工匠化腐朽成神奇,成为宋代独具特色的装饰手段。跳刀纹在日本被称为飞白纹,源于*国书法技艺的一支。两件作品其黄色正,满饰均匀,追根寻源,与近些年在河北定窑遗址中出土残片近乎一致,推测定窑作品当妥。定窑受邢窑影响由唐历五代进入宋以来.白色是其大旗,猎猎作响,其它如黑、酱、绿、黄等杂色,无法加入主流队伍,仅凭一腔热血,不计荣辱,尾随前行。

大同市博物馆藏有一件黄釉素梅瓶,其造型凸显宋金时期梅瓶之优美,翻唇细颈,丰肩瘦腹,有意思的是其釉色虽鲜艳但不均匀,与常见同期黄釉有异,似有意而为。追求釉色之匀是陶瓷工艺的一惯目标,但当目标达到,工匠们又另生心计,以可控不匀又向均匀挑战。正是这条思路,让*国陶瓷在攀登古等

用户评价

与其说这是一部小说,不如说这是一场关于“时间”的哲学思辨。作者对时间线的处理极其巧妙,频繁地在过去、现在和未来之间穿梭,但这种跳跃非但没有造成阅读的障碍,反而构建了一种多维度的叙事空间。通过不同时间点的碎片化呈现,人物的命运轨迹被立体化地展现在我们面前,让我们得以窥见那些决定性的瞬间是如何悄无声息地塑造了一个人的整个人生。更值得称道的是,作者对历史背景的考据似乎非常扎实,那些隐晦的时代印记被巧妙地融入叙事肌理之中,为故事增添了厚重的历史感和宿命感。我时常会停下来,思考书中人物的选择,思考如果我身处彼时彼地,又会作何抉择。这种强烈的代入感和思辨性,是很多当代小说所欠缺的,让人读完后久久无法平静,需要时间去消化其中的深意。

评分读完这部作品,我最大的感受是那种扑面而来的、毫不掩饰的生命力。作者的文笔带着一种原始的、近乎野性的力量感,文字的排列组合之间,充满了跳跃的火花和不羁的想象。它不像某些刻意雕琢的“文学”那样故作高深,而是直击人心,将那些关于成长、迷失与重塑的主题,用一种近乎粗粝却又无比真实的方式展现出来。书中对几个核心冲突的处理尤其精彩,既没有简单地将是非对错标签化,也没有陷入无休止的道德审判,而是让读者自行去体会不同立场下的无奈与坚守。我特别喜欢其中几处场景描写的细节,那些微不足道的动作和对话,却像精准的剪影一样,定格了人物内心最深处的波澜。这种对生活细节的敏锐捕捉,让整部作品的质感得到了极大的提升,读来酣畅淋漓,回味无穷。

评分从文学技法的角度来看,这部作品的结构布局堪称精巧。它采用了多线叙事,但各个分支线索之间的牵引和呼应,处理得干净利落,丝毫没有显得臃肿或拖沓。很多看似不相关的支线情节,在故事的后半程都会以一种出人意料却又合乎情理的方式汇聚到主线之中,形成了强大的情感冲击力。这种“伏笔回收”的能力,显示出作者强大的全局掌控力。此外,作者在遣词造句上,也展现出一种独特的韵律美,某些长句的排比和对仗,读起来朗朗上口,富有古典的回味,但整体上又保持了现代叙事的流畅性,实现了古典与现代审美的完美结合。整体而言,这是一部值得反复品读,并且每次都能发现新亮点的作品,它在艺术性和可读性之间找到了一个极佳的平衡点。

评分这部小说的叙事节奏把握得相当到位,开篇几章就迅速将我拉入那个纷繁复杂的世界,人物的刻画细腻入微,即使是初次登场的角色,其性格的棱角和内在的挣扎也跃然纸上。作者似乎对人性的幽微之处有着深刻的洞察,笔下的每个人都不是扁平的符号,而是活生生的、充满矛盾的个体。尤其欣赏作者对于环境氛围的烘托,无论是阴郁的都市角落,还是充满生机的乡野田园,那种“在场感”极强,仿佛我正亲身经历着他们的喜怒哀乐。情节的推进并非一蹴而就的直线发展,而是充满了迂回和转折,每一次看似柳暗花明的局面背后,都潜藏着更深的暗流涌动,让人忍不住想要一探究竟,手不释卷。这种层层递进的叙事结构,极大地提升了阅读的愉悦感和智力上的挑战性,实属难得的佳作。

评分这本书的对话部分简直是一绝,简直可以作为现代口语艺术的范本。那些角色之间的交锋,与其说是对话,不如说是精心编排的舞台剧,每一句话都暗藏着未尽之意、试探与博弈。角色的身份背景、受教育程度乃至情绪状态,都通过他们选择的词汇、语速的快慢、甚至停顿的长短,被刻画得入木三分。我尤其欣赏作者在处理紧张气氛时的克制——有时候,什么都不说,仅仅是两个角色对视的沉默,比任何激烈的争吵都更具张力。这种留白的处理方式,极大地考验读者的理解力和想象力,也让整部作品充满了呼吸感和弹性。它不像某些小说那样将所有线索都梳理得井井有条,而是鼓励读者自己去填补那些没有明说的空白,这无疑是一种更高级的阅读体验,让人感觉自己参与了创作的过程。

评分挺好的就是有点贵

评分希望业务有所提高

评分品质很好,包装很好。非常喜欢。

评分马未都先生的作品 瓷之色 一如既往的好!

评分快递员很辛苦。书很好

评分送回快书不错

评分通过瓷之色、瓷之纹去了解瓷器,确实为一不错方法!

评分书是好书,发货速度也还行,就是打开包装发现书上角处已被压皱,有点美中不足。

评分书很好,印刷好,内容很值得一看

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![国际产品设计经典教程 [Product Design] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11284824/rBEhWFH3psEIAAAAAAIiWwwdCt8AABjBQDK568AAiJz965.jpg)