具体描述

内容简介

中国是历史悠久的文明古国。数千年来,广大劳动群众在生活、生产实践中提炼出许多富有警世意味的俚谚俗语,历代贤哲圣人则在他们的著作中留下了无数启人心智的名言佳句。《中华圣贤经》就是这样一本富有启迪性和哲理性,知识层面宽广,寓意深长的俚谚俗语、名言佳句之集成。它既是炎黄子孙世世代代处世智慧的结晶,又是中华民族很好传统文化的精粹,更是每一位华人凭理处事、居官从政、治家劝学、言谈举止、待人接物、修身养性推荐的。《中华圣贤经》仿照《增广贤文》编纂,据《中华韵典》(盖国梁主编)依韵归类。牢记以人为本,建设和谐社会,传承很好文化,劝世劝善劝学,是编著者之用心。 古今贤文,诲汝谆谆。集韵增广,多见多闻。观今鉴古,无古无今。与时俱进,开拓创新。知己知彼,将心比心。从善如流,真言如金。不受好心,不是知音。美妇悦目,贤妇愉心。兰风梅骨,剑胆琴心。善根福德,天道酬勤。非上上智,无了了心。行要好伴,住要好邻。千金买宅,八百买邻。人急投亲,乌急投林。穷找穷亲,富找富邻。一言九鼎,一字千金。千槌打锣,一槌定音。居丰行俭,在富能贫。致富思源,富而思进。火要空心,人要虚心。饭多伤胃,话多伤心。小时偷针,大时偷金。逢强智取,遇弱活擒。群居守口,独坐防心。扬汤止沸,莫若去薪。慢藏诲盗,冶容诲淫。听书长智,看戏乱心。欲治其国,先齐其家;欲修其身,先正其心。山不厌高,水不厌深;周公吐哺,天下归心。善与人交,久而能敬,过则相规,言而有信。读圣贤书,行仁义事,立齐家志,存忠孝心。云山风度,松柏精神,良操美德,玉品金心。

…… 古今贤文,诲汝谆谆。集韵增广,多见多闻。观今鉴古,无古无今。与时俱进,开拓创新。

知己知彼,将心比心。从善如流,真言如金。不受好心,不是知音。美妇悦目,贤妇愉心。兰风梅骨,剑胆琴心。善根福德,天道酬勤。非上上智,无了了心。行要好伴,住要好邻。千金买宅,八百买邻。人急投亲,乌急投林。穷找穷亲,富找富邻。一言九鼎,一字千金。千槌打锣,一槌定音。居丰行俭,在富能贫。致富思源,富而思进。火要空心,人要虚心。饭多伤胃,话多伤心。小时偷针,大时偷金。逢强智取,遇弱活擒。群居守口,独坐防心。扬汤止沸,莫若去薪。慢藏诲盗,冶容诲淫。听书长智,看戏乱心。欲治其国,先齐其家;欲修其身,先正其心。山不厌高,水不厌深;周公吐哺,天下归心。善与人交,久而能敬,过则相规,言而有信。读圣贤书,行仁义事,立齐家志,存忠等

用户评价

这本书的语言风格变化多端,但始终保持着一种庄重而又亲切的基调,这使得它在不同段落呈现出截然不同的阅读体验。有些篇章,引用了大量的原始文本,古朴典雅,如同听一位老者在讲述遥远的故事,需要放慢呼吸去体会那份历史的厚重感。而另一些地方,作者的白话解析部分则显得极其流畅和现代,充满了洞察力,读起来朗朗上口,仿佛是与一位学识渊博的同龄人进行深夜的哲学探讨。这种交错和穿插,有效地避免了单一语言风格可能带来的阅读疲劳。它成功地架设了一座桥梁,让现代人能够轻松跨越语言的鸿沟,直抵古人思想的核心。每一次翻阅,都能在不同层次上获得新的感悟,这才是真正有价值的典籍所应具备的特质。

评分坦率地说,我一开始对这类“圣贤”主题的书抱有一定的怀疑态度,总觉得会是陈词滥调的堆砌,缺乏新意。然而,这本书彻底颠覆了我的固有印象。它的高明之处在于,它不急于给你一个标准答案,而是提供了一套观察世界的完整框架。作者仿佛是一位高明的引路人,他并不直接告诉你“该怎么做”,而是耐心地展示了古人处理复杂人伦、社会治理、乃至个人修养的“路径图”。我尤其关注了其中关于“中庸之道”的论述部分,它没有将“中庸”曲解为和稀泥或平庸,而是将其阐述为一种动态的平衡艺术,一种在极端之间寻找最优解的智慧。这种讲解方式,极大地提升了阅读的参与感,让我不再是被动的接受者,而是一个主动的思辨者。读完后,我感觉自己看待日常决策和人际交往的角度都变得更加开阔和从容了。

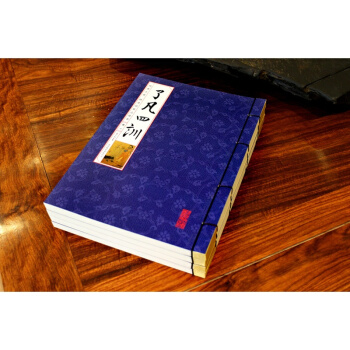

评分这本书的装帧和排版简直是艺术品,拿到手里就舍不得放下。纸张的质感厚实而细腻,油墨的印刷清晰有力,每一个字都仿佛经过了精心打磨。更令人称道的是,内文的布局设计非常人性化。作者在关键的思想点上,往往会用不同的字体或者加粗来强调,引导读者的视线和思考的方向。我特别喜欢它在注释和引文处理上的匠心独到,那些辅助性的文字和原文之间保持着恰到好处的距离,既不喧宾夺主,又能在需要时提供坚实的学术支撑。很多类似的传统文化读物,要么过于学术化,板着面孔让人望而却步;要么流于表面,华而不实。但这一本,完美地找到了那个黄金分割点——它既有足够的深度去满足求知欲,又有足够的温度去贴近普通读者的心灵。每一次翻阅,都像是在进行一次精心策划的文化漫步,每一步都踏得踏实而愉悦。

评分我发现这本书最难得的一点,是它对“实践性”的强调。它不是一本躺在书架上供人膜拜的“偶像”,而是被设计成一本可以随时翻开,并从中汲取力量的“工具书”。作者在梳理完理论体系后,总会巧妙地引向对现代生活的反思,比如如何在快节奏的工作中保持内心的定力,如何面对信息爆炸的时代依然保有独立思考的能力。书中对于“慎独”的阐述,结合现代社会的诸多诱惑和监督缺失的情况,显得尤为振聋发聩。它不仅仅是告诉你古人怎么想,更是在潜移默化中塑造你的思维习惯和道德罗盘。这使得阅读过程不再是单纯的知识吸收,而更像是一场对自我品格的深度校准。读完后,我明显感觉到自己在面对外界纷扰时,多了一份从容和坚韧。

评分这部作品,初读时只觉文辞典雅,气韵不凡,细细品味之下,方知其博大精深之处。它并非仅仅是古籍的简单汇编,更像是作者以现代的视角,对传统文化进行了一次深入的梳理和重构。阅读过程中,我时常被作者那些精妙的串联所折服,他总能从看似不相关的经典中,提炼出贯穿古今的智慧。比如,他对“仁”与“义”在不同历史阶段的阐释,不再是枯燥的说教,而是结合了生动的历史场景,让人如同亲历其中,感同身受。尤其欣赏的是,作者并没有一味地推崇复古,而是坦然承认了传统在某些方面的局限性,并提出了具有建设性的思考。这种平衡感,使得整本书读起来既有对先贤的敬仰,又不失批判性的眼光,非常适合当下这个需要重新审视自身文化根基的时代。翻开书页,总能感受到一股清新的气息扑面而来,仿佛与那些沉睡千年的思想进行了跨越时空的对话,令人茅塞顿开,受益匪浅。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有