具体描述

内容简介

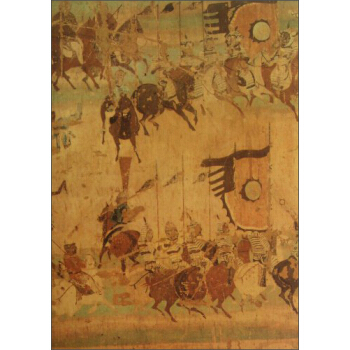

雕塑艺术在旧石器时代就已经产生,在奥地利维林多福洞穴中发现的用石炭岩雕刻的妇女形象,是属于旧石器时代奥瑞纳文化的雕塑杰作。中国的新石器时代,人们采用陶泥雕塑人物形象已不是罕见的了,即如甘青地区,礼县高寺头、秦安大地湾、广河半山、青海柳湾都出土了属于仰韶文化人头形陶器,堪称精美的雕塑艺术品①。到了殷周时期,大量的青铜器纹样和玉雕以及石刻的奴隶形象等,都是以完整的人物为主题的雕塑。秦汉时期则更出现了形象逼真的大型石刻和陶塑人物,如陕西临潼秦始皇陵兵马俑,兴平汉武帝茂陵的石刻,题材内容逐渐以反映现实生活为主。这些不同历吏时期雕塑艺术的产生与发展,给后来佛教雕刻大规模发展打下了基础。印度的佛教正式传入中国,大约始于公元一、二世纪的东汉时期。首先越过兴都库什山脉进入中亚,并逐渐移入新疆,沿着河西走廊进入中原。位于新疆拜城的克孜尔千佛洞,库车的库木吐拉千佛洞,其年代虽然尚无定论,但从壁画风格看,显然比甘肃现存石窟要早。而甘肃的石窟寺,大多兴起于十六国时期。位于河西走廊的敦煌莫高窟,肃南文殊山、金塔寺,武威天梯山以及永靖炳灵寺,天水麦积山等,都是在这一时期开创的。中国早期的佛教艺术是在继承秦汉以来传统艺术的基础上,融合外来的一些艺术形式而创造出来的,具有中国的民族特色。炳灵寺早期塑像和壁画也是如此,炳灵寺第169窟的塑像和壁画,虽然还带有浓郁的西域风格,但它所受到中原汉民族文化影响的因素是不可忽视的。任何外来的文化艺术,如不能与本地区、本民族文化艺术相结合,则将成为无源之水,不会有很大的发展。

内页插图

目录

永靖炳灵寺·序永靖炳灵寺·序

图版

炳灵寺石窟综述

炳灵寺的西秦石窟

炳灵寺与佛教艺术交流

图版说明

实测图(第169窟、第132窟、第126窟、第3窟、第4窟、第61龛、第168窟)

永靖炳灵寺大事年表

炳灵寺石窟内容总录

英文目录

炳灵寺下寺石窟立面图、平面图

前言/序言

用户评价

这本书的体量和信息密度着实让人敬佩,但更让我惊喜的是,它在展示主体艺术品之余,对周边环境和历史背景的补充也做得非常到位。我不是历史专家,但通过书中收录的一些相关的文献摘录和周遭环境的俯瞰图,我对这些石窟是如何在历史长河中得以保存下来,以及它们在不同朝代所承载的社会文化意义,有了一个更宏观的认识。特别是其中关于石窟选址和建造条件的介绍,让人对古人的智慧和信仰的坚定有了更深层次的理解。它提供了一个多维度的观察视角,不再仅仅是孤立地欣赏“艺术品”,而是将这些艺术品放回了它诞生的那个真实世界中去审视,这种研究的深度令人信服。

评分这部厚重的画册,翻开扉页,首先映入眼帘的是那些历经千载风霜的石刻造像,那种扑面而来的历史厚重感,让人不自觉地屏住呼吸。我尤其被其中几幅对细节的捕捉所震撼,你看那菩萨的眉眼,虽然斑驳,却依稀可见当年的慈悲与安详,线条的流畅和人物神态的生动,绝非寻常匠人可以比拟。书中的彩绘残留部分,虽然色彩已经黯淡,但依然能从中窥见唐代盛世的绚烂与辉煌,那种对人体结构和衣袂飘动的精准拿捏,简直是教科书级别的展示。而且,这本书的装帧和纸张选择也十分讲究,厚实的铜版纸使得图片质感极佳,即便是那些光线条件不甚理想的洞窟深处场景,也能被清晰地还原出来,让我仿佛真的置身于那幽深寂静的佛国世界,感受那份历史的沉淀与艺术的魅力。

评分我把这本书带到了咖啡馆,想随便翻翻,结果完全被“吸”了进去,一坐就是一下午,连咖啡都忘了喝。最让我着迷的是,这本书仿佛自带了“时光机”的功能,通过那些高清的复刻图片,我能清晰地感受到古代工匠们对“美”的理解与追求。那些佛像的嘴角、衣褶的转折处,都蕴含着一种超越时代的韵律感。这本书的每一页都像是一次静谧的对话,与那些沉默的石像,与那些早已远去的时代。它不仅仅是一本关于石窟的图册,更像是一部视觉化的“心经”,让人在欣赏这些凝固的信仰之美的同时,内心也获得了一种难得的平静与沉思。

评分说实话,一开始被它的名字吸引,以为会是一本比较学院派、晦涩难懂的学术专著。没想到,这本书的摄影功力实在是一绝,它成功地将那些深藏在荒山野岭、光线条件恶劣的石窟艺术,用现代的视觉语言重新呈现了出来。那些局部特写镜头,简直是艺术家的眼睛在工作,把石窟雕刻的刀法痕迹、风化细节甚至苔藓的生长纹理都捕捉得丝丝入扣。有些地方,我甚至能想象出雕刻师在黑暗中,凭借着微弱的火光,一点点将岩石变成佛陀的场景。这本书的排版设计也很有现代感,留白恰到好处,使得原本厚重的题材显得轻盈而不失庄重,读起来非常享受,完全没有阅读枯燥文献的负担。

评分作为一个对佛教艺术史略有涉猎的业余爱好者,我一直在寻找一本能系统梳理不同时期石窟造像风格演变的权威图录。这本书在这方面做得相当出色,它不仅仅是图片的堆砌,更像是串联起一条清晰的时间线索。从早期的、略带西域风情的雕刻手法,到中晚期逐渐融入汉风的圆润饱满,每一步的过渡都展示得恰到好处。书中的文字导读部分虽然篇幅不算太大,但切中肯綮,精准地指出了不同时期造像在面相、衣纹和手印上的细微差别,这些都是肉眼初看容易忽略的精髓。我特别欣赏它在对比展示上的编排,比如将同一尊佛像在不同光照下的照片并置,极大地帮助读者理解光影如何塑造了石刻的生命力,这份用心,着实难能可贵。

评分炳灵寺最早叫“唐述窟”,是羌语“鬼窟”之意。后历有龙兴寺、灵岩寺之称。明永乐年后,取藏语“十万佛”之译音,取“炳灵寺”或“冰灵寺”之名。炳灵寺在唐代称为龙兴寺,宋代称为灵岩寺,初建于16国时期。

评分暂时去不了,只能用图片解解馋

评分包装太差,塑料袋的包装磨破了一个角,书也伤了一个角,还好书本身带有一个硬纸外壳多少保护了一点。

评分买给家人的,是老版没涨价的,很好

评分石窟的开凿起源于印度,在中国起自十六国时期,延续至明清,长达一千数百年之久,尤以北朝、隋、唐、宋、元各代更为盛行。无数艺术匠师们根据当时的宗教信仰、社会风尚并结合他们自身的生活感受,以及在吸收外来文化艺术的基础上不断有所创新,形成中国的特色,反映了中国封建时代的思想文化和社会生活,集建筑雕塑和绘画艺术之大成。《中国石窟》丛书相当系统全面地发表了中国石窟艺术的重要作品和论文等研究参考资料,反映了最新的研究水平,印刷精美,是中国文物考古界和出版界合作的成果。出版以来为世界各国学术界所瞩目。

评分这书很可能有问题。因为尽管图片印刷很精美,从书本身很难挑出问题,但一版一印的书保存到现在,而且一直有货,基本是不可能的。我也找文物出版社负责人求证过,他们说库存早已没有一版一印的中国石窟,他们也从未给京东等电商供过这书。所以提出来,请朋友们自己判断。ps:书确实做的很好。

评分好哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦

评分此用户未填写评价内容

评分图片清晰,印刷质量高,是全面研究的必备丛书,值得购买!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![海外中国研究文库:中国革命的历史透视(第2版) [The Chinese Revolution in Historical Perspective, 2nd edition] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10809937/d17065f0-d42f-468d-b21c-88959d257487.jpg)

![辙乱旗靡 蒋介石为什么失去大陆 [以国民党视角阐述蒋介石失去大陆的全面因素] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11597261/548fc820Nfc18c2cc.jpg)