具体描述

编辑推荐

《历代拓本精华》由上海辞书出版社出版,精选馆藏级宋拓本、明拓本,彩色精印,字口清晰,墨色沉稳。《泰山刻石》为《历代拓本精华》系列中的一本。泰山刻石为秦始皇、秦二世东巡泰山时所刻,均为李斯所书。现彩色影印出版经明代安国收藏的一百六十五字本。

内容简介

公元前二百一十九年,秦始皇东巡泰山,刻辞于石上。秦二世胡亥即位第1年,又刻诏书于同一石上。据传秦始皇辞和二世诏书均由李斯书。宋代大观二年(一一O八年)春,刘跛随乡人登临泰山,探访秦代刻石。时隔五年,刘跛再次登上泰山,宿于绝顶,查看并传拓泰山刻石。据其记述,这块刻石埋置土中,高不过四五尺,形制似方而非方,四面广狭不等,皆有刻字。其中,有十二行字是始皇辞,有十行是秦二世诏。

在流传于世的泰山刻石拓本中,明代安国收藏的一百六十五字本珍贵。此本亦为颖上李介人和无锡华夏等人收藏过,后流入日本国。现藏于东京台东区立书道博物馆。「泰山刻石」是存世秦代篆书之代表作,编者将其彩色印出,供读者鉴赏。

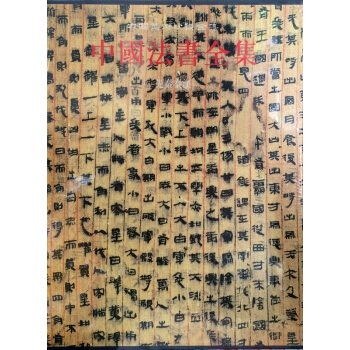

内页插图

前言/序言

用户评价

从实用性的角度来看,这本书的索引系统设计得极其精密,几乎称得上是“教科书级别”的典范。考虑到拓本的复杂性和所涉及的历史人物、地理位置的众多,如果索引做得不好,那么查找特定信息就会变成一场灾难。然而,此书的索引不仅包含了清晰的碑名、地名索引,更令人惊喜的是,它还建立了“刀法特征词条索引”和“特定时期风格特征索引”。这意味着,即便是你只记得某块碑的某个特定笔触的形态,或者模糊记得某个朝代的某种刻法,你依然可以通过索引迅速定位到所有相关的拓本页面。这种“反向查找”的能力,极大地提升了工具书的价值,它不再仅仅是一本展示成果的书,而成为了一个可以被深度检索和交叉引用的研究数据库,对于任何需要进行细致的风格比较和溯源的学者而言,其重要性不言而喻。

评分让我印象最为深刻的是其中对“疑伪”拓本的处理方式。在许多古代文献中,总有一些版本因为流传过程中的损坏、伪造或后世的过度修摹而真伪难辨。这本书在这方面展现了极高的学术审慎度。对于这些存疑的版本,作者群并没有简单地将其归类到“正品”或“赝品”,而是用一整章节的篇幅,详尽地列举了支持和反对其真实性的所有证据链——包括纸张的年代痕迹、墨色的化学分析推断(尽管是基于拓本的间接判断)、以及不同专家的相互矛盾的论点。这种近乎“法庭辩论式”的呈现方式,极大地拓宽了我的认知边界,它教会我,在研究古代文献时,批判性思维永远是第一位的,没有任何“定论”是不可挑战的,这种开放且求真的态度,是这套丛书最宝贵的精神财富之一。

评分这本书的排版布局设计,简直是一场视觉的盛宴与逻辑的迷宫。它没有采用传统的左右分栏或者线性的时间顺序,而是采用了一种非常跳跃但内在逻辑严密的网状结构。比如,相邻的两页,左页可能展示的是唐代某个大家碑刻的完整拓本局部放大图,而右页则可能直接跳跃到宋代对其进行“影刻”或“翻刻”的版本对比,两相映照之下,时间流逝和艺术风格的演变被瞬间拉近。排版师在处理题跋和考证文字时,也巧妙地运用了留白和字体大小的对比,使得主体拓片影像占据了绝对的主导地位,所有的辅助信息都像是背景的陪衬,时刻提醒读者,核心价值在于原初的刻石影像。这种排版哲学,成功地将厚重的历史信息,转化成了一种可以直接用眼睛感受和比较的“空间叙事”,极大地提升了研究效率,避免了被文字信息淹没的风险。

评分这本书的装帧设计简直让人眼前一亮。封面采用了一种略带粗砺感的纸张,触感非常扎实,让人联想到古代碑刻那种历经风霜的质感。色彩搭配上,主色调是深沉的墨黑与古朴的米黄,中间穿插着少许朱红的印章痕迹,整体视觉效果既庄重又不失艺术感。尤其是书脊部分的处理,烫金的书名在光线下熠熠生辉,但又不像市面上许多浮华的书籍那样招摇,而是透着一种低调的奢华。内页的纸张选择也颇为考究,厚度适中,墨迹的呈现效果极佳,即便是精细的线条和阴影也能被清晰地捕捉和还原,这对拓本的研究价值来说至关重要。装订方式似乎采用了锁线或类似的坚固方式,使得整本书可以完全平摊在桌面上,这对于细致比对和临摹工作来说,提供了极大的便利。从拿起来的第一刻起,就能感受到出版方在制作工艺上投入的巨大心血,这无疑为阅读和研究提供了一个非常舒适且专业的载体,让人对手中这份“精华”充满了敬意和期待。

评分我真正开始沉浸于内容之后,才体会到这套选本的难度和深度并非普通入门书籍可以比拟。它似乎是面向已经有一定金石学基础的读者群体的,许多碑文的释文和考证都采用了非常专业且晦涩的术语,许多地方需要对照其他参考资料才能勉强理解其深层含义。选材上,侧重点明显放在了那些极具争议性或艺术价值颠覆性的版本上,而非仅仅罗列最常见的那个版本。例如,对于某一块著名碑刻的某个特定时期的重拓本的选取,其细微的笔画差异和刀法特征都被放大并置于显微镜般的审视之下,这种对比带来的知识冲击是巨大的。它要求读者不仅要“看懂”字形,更要“理解”刻制者或拓印者在特定历史阶段的技术限制与审美取向,这种学术层面的深度挖掘,使得阅读过程充满了智力上的挑战与乐趣,绝不是翻阅图册那样轻松愉快,而更像是一场严肃的学术对话。

评分硬刷尚可,好像是明拓吧。整套书都太惜纸啦。年代久远,损坏严重,所以极度不清晰。但是小篆正宗,避不开他。硬刷尚可,好像是明拓吧。整套书都太惜纸啦。年代久远,损坏严重,所以极度不清晰。但是小篆正宗,避不开他。

评分秦泰山刻石立于始皇二十八年(公元前219年),是“天下第一山”——泰山最早的刻石。嘉庆二十年(1815年),泰安旧尹蒋因培带领同邑柴兰皋在山顶玉女池中搜得残石2块,尚存10个字,遂将残碑嵌于岱顶东岳庙壁上。清道光十二年(1832年),东岳庙墙坍塌,泰安知县徐宗干“亟索残石于瓦砾中”,嘱道人刘传业将残石移到山下,嵌置在岱庙碑墙内,并写跋记其经过。光绪十六年(1890年),石被盗,县令毛大索十日,得石于城北门桥下,后重置于岱庙院内。宣统二年(1910年)知县俞庆澜为防刻石遭风雨剥蚀,在岱庙环咏亭造石屋一所,将秦泰山刻石及徐宗干的跋和自己写的序共3石嵌于石屋内,周围加铁栅栏保护。1928年迁于岱庙东御座内,修筑一座门式碑龛,将以上3石垒砌其中。建国后,于碑龛正面镶装玻璃保护。释文:臣斯臣去疾御史大臣昧死言臣请具刻诏书金石刻因明白。

评分可惜原作字体已经很模糊了

评分好

评分还是不错的书,便宜。

评分发货快述 宝贝不错 加油

评分书很好,是正品,物流超快 书很好是正版的,包装一般,书角有点压坏,还好不影响什么,质量很好,发货速度很快,两天就收到了,书的内容确实很实用,这些天忘记回老家拿书了,家里人帮忙收到这本书,很早就收到了。对于有钱人来说,他们不在乎东西值多少钱,和女朋友在一起他们注重的是心上人的开心,和领在一起,他们在乎的是给领买些高贵的东西,指望着自己有机会高升,和小三在一起,我就不多说了,对于我们农村的孩子来说,我们希望物美价廉,不是我们想买盗版货,不是我们爱到批发部去买,也不是我们爱和小贩斤斤计较,是我们微薄的收入难以支付。总的来说购物本身是一个开心的过程,从中我们利用自己的劳动购买自己需要的东西。京东商城的东西太便宜了,所以我来买了。好了,我现在来说说这本书的观感吧,一个人重要的是找到自己的腔调,不论说话还是写字。腔调一旦确立,就好比打架有了块趁手的板砖,怎么使怎么顺手,怎么拍怎么有劲,顺带着身体姿态也挥洒自如,打架简直成了舞蹈,兼有了美感和韵味。要论到写字,腔调甚至先于主题,它是一个人特有的形式,或者工具;不这么说,不这么写,就会别扭;工欲善其事,必先利其器,腔调有时候就是“器”,有时候又是“事”,对一篇文章或者一本书来说,器就是事,事就是器。这本书,的确是用他特有的腔调表达了对“腔调”本身的赞美。|那时我故作老成,总爱用蘸水钢笔写信写文章,那个美好的装逼时代啊,一去不复返了,可太值得回忆了,连空气里都弥漫着蓝色钢笔水味,还有老主任抽的普通香烟味。在那个出版社,我就是这么装逼着,埋头于自己的这些文学情调里,似乎对周围的一切充耳不闻。所以等人家都把房子分完了,才发现我榜上无名,才想起提着暖壶去砸领导的门,那个暖壶的作用相当于这两天波士顿恐怖分子搞爆炸的高压锅。好了,现在给大家介绍两本好书:被美国学界誉为“思想巨匠”和“最具前瞻性的管理思想家”的史蒂芬·柯维博士,他的集大成之作《高效能人士的七个习惯》已成为中国企事业单位和政府机关必备的最经典、最著名的一部培训教材;在美国乃至全世界,史蒂芬·柯维的思想和成就,与拿破仑·希尔、戴尔·卡耐基比肩。《高效能人士的7个习惯(20周年纪念版)》在每一章最后增加了一个“付诸行动”版块,精选柯维培训课程中的实践训练习题,以帮助读者加深对“七个习惯”的理解和掌握,使“七个习惯”成为属于每个人自己的行动指南,价值堪比18000元的柯维现场培训课。史蒂芬·柯维被美国《时代周刊》评为“20世纪影响美国历史进程的25位人物”之一,他是前总统克林顿倚重的顾问,《财富》杂志100强中的90%和500强中的75%的企业是他的直接受教者,AT&T、通用电子、全禄、可口可乐等大公司的高级主管都是他的学生,李开复等中国顶尖的企业家和管理者也深受其思想的启发。每年,来自全球的个人、家庭、企业、教育界及政府领导者的受教生更是高达百万人之多。东东枪和地下天鹅绒是两位在博客、微博、专栏里都非常受读者喜爱的作家,两人思维跳跃,观点奇特新颖,对待感情,他们也细细琢磨,也插科打诨。同在滚滚红尘中摸爬滚打,两位勇士将他们对两性情感的所感所悟一一精彩呈现,得此《鸳鸯谱》,闪着智慧幽默的光。鸳鸯谱,靠谱。

评分"[SM]和描述的一样,好评! 上周周六,闲来无事,上午上了一个上午网,想起好久没买书了,似乎我买书有点上瘾,一段时间不逛书店就周身不爽,难道男人逛书店就象女人逛商场似的上瘾?于是下楼吃了碗面,这段时间非常冷,还下这雨,到书店主要目的是买一大堆书,上次专程去买却被告知缺货,这次应该可以买到了吧。可是到一楼的查询处问,小姐却说昨天刚到的一批又卖完了!晕!为什么不多进点货,于是上京东挑选书。好了,废话不说。好了,我现在来说说这本书的观感吧,一个人重要的是找到自己的腔调,不论说话还是写字。腔调一旦确立,就好比打架有了块趁手的板砖,怎么使怎么顺手,怎么拍怎么有劲,顺带着身体姿态也挥洒自如,打架简直成了舞蹈,兼有了美感和韵味。要论到写字,腔调甚至先于主题,它是一个人特有的形式,或者工具;不这么说,不这么写,就会别扭;工欲善其事,必先利其器,腔调有时候就是“器”,有时候又是“事”,对一篇文章或者一本书来说,器就是事,事就是器。这本书,的确是用他特有的腔调表达了对“腔调”本身的赞美。|发货真是出乎意料的快,昨天下午订的货,第二天一早就收到了,赞一个,书质量很好,正版。独立包装,每一本有购物清单,让人放心。帮人家买的书,周五买的书,周天就收到了,快递很好也很快,包装很完整,跟同学一起买的两本,我们都很喜欢,谢谢!了解京东:2013年3月30日晚间,京东商城正式将原域名360buy更换为jd,并同步推出名为“joy”的吉祥物形象,其首页也进行了一定程度改版。此外,用户在输入jingdong域名后,网页也自动跳转至jd。对于更换域名,京东方面表示,相对于原域名360buy,新切换的域名jd更符合中国用户语言习惯,简洁明了,使全球消费者都可以方便快捷地访问京东。同时,作为“京东”二字的拼音首字母拼写,jd也更易于和京东品牌产生联想,有利于京东品牌形象的传播和提升。京东在进步,京东越做越大。||||好了,现在给大家介绍两本本好书:《谢谢你离开我》是张小娴在《想念》后时隔两年推出的新散文集。从拿到文稿到把它送到读者面前,几个月的时间,欣喜与不舍交杂。这是张小娴最美的散文。美在每个充满灵性的文字,美在细细道来的倾诉话语。美在作者书写时真实饱满的情绪,更美在打动人心的厚重情感。从装祯到设计前所未有的突破,每个精致跳动的文字,不再只是黑白配,而是有了鲜艳的色彩,首次全彩印刷,法国著名唯美派插画大师,亲绘插图。|两年的等待加最美的文字,就是你面前这本最值得期待的新作。《洗脑术:怎样有逻辑地说服他人》全球最高端隐秘的心理学课程,彻底改变你思维逻辑的头脑风暴。白宫智囊团、美国FBI、全球十大上市公司总裁都在秘密学习!当今世界最高明的思想控制与精神绑架,政治、宗教、信仰给我们的终极启示。全球最高端隐秘的心理学课程,一次彻底改变你思维逻辑的头脑风暴。从国家、宗教信仰的层面透析“思维的真相”。白宫智囊团、美国FBI、全球十大上市公司总裁都在秘密学习!《洗脑术:怎样有逻辑地说服他人》涉及心理学、社会学、神经生物学、医学、犯罪学、传播学适用于:读心、攻心、高端谈判、公关危机、企业管理、情感对话……洗脑是所有公司不愿意承认,却是真实存在的公司潜规则。它不仅普遍存在,而且无孔不入。阅读本书,你将获悉:怎样快速说服别人,让人无条件相信你?如何给人完美的第一印象,培养无法抗拒的个人魅力?如何走进他人的大脑,控制他们的思想?怎样引导他人的情绪,并将你的意志灌输给他们?如何构建一种信仰,为别人造梦?[SZ]"

评分很不错的书,很有收藏性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有