具体描述

编辑推荐

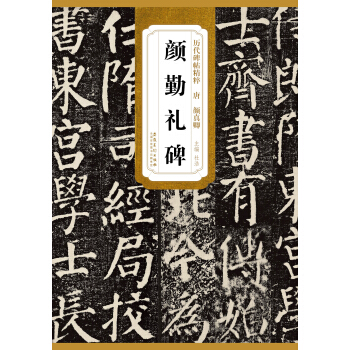

法书圭臬、范式千载、退笔成山、登堂穷意表;碑帖名品、坐拥百家、融古开今、挥翰合天机。内容简介

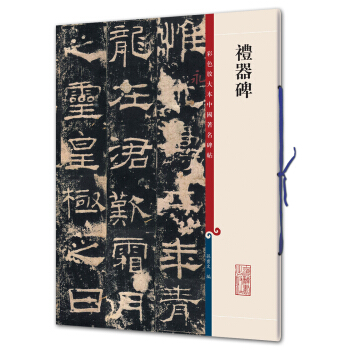

《祀三公山碑》,全称《汉常山相冯君祀三公山碑》,俗名《大三公山碑》。东汉元初四年(一一七)立。篆书,亦兼隶意,或称『缪篆』。十行,行十五至二十三字不等。碑原在河北元氏县西北二十里封龙山下,清乾隆三十九年(一七七四)元氏县令王治岐重新访得,始有拓本行世。《祀三公山碑》体势开张,气魄雄强,为汉碑中不可多得之上品。本次选用之本马上海图书馆所藏清中期精拓『熹』字不损本,沈韵初旧藏,有陈景陶题签。整幅为朵云轩所藏,干嘉时期旧拓『熹』字下无石花本。均为首次原色全本影印。

内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的装帧设计简直是艺术品,那种厚重感和纸张的质地,初上手就能感受到制作者的用心。特别是封面采用的烫金工艺,在不同的光线下会折射出低调而华丽的光泽,与内容本身的庄重感完美契合。内页的排版也十分考究,留白恰到好处,既保证了阅读的舒适度,又突显了碑帖的细节。我尤其喜欢它在细节处理上的追求,比如每一页的页码和章节标题,字体都经过精心挑选,与整体风格浑然一体。这样的书籍,即便是摆在书架上,也是一件赏心悦目的陈设。我是一个对书籍实体感要求很高的人,这本书完全满足了我对一本高品质艺术类书籍的期待,那种捧在手里沉甸甸的感觉,是电子版永远无法替代的。

评分阅读体验上,这本书的清晰度达到了一个极高的水准。我过去常买一些拓本,结果发现很多关键的细节,比如“飞白”或者细微的笔画起收处,在印刷品上模糊不清,大打折扣。然而,这本书的影印质量简直是教科书级别的,即便是最细微的皴擦痕迹,都清晰可辨。这对于那些试图临摹、学习古代书家笔法的实践者来说,简直是太重要了。我甚至尝试用放大镜观察某些特定的字,发现即便是最细小的笔触变化,都被忠实地记录了下来。这种对“真实感”的极致追求,让这本书的实用价值飙升。

评分这本书的选材深度和广度令人印象深刻,它不仅仅是简单地收录了一些拓片,更像是为我们构建了一个关于那个时代书法艺术的微观世界。作者在引言中对所选碑刻的历史背景和社会意义的梳理非常到位,使得我们在欣赏字体的同时,也能感受到其背后的文化脉络。我发现自己沉浸在那些刀痕墨迹之间,仿佛能听到历史的回响。特别是对于不同流派风格演变的梳理,逻辑清晰,论证详实,完全不像市面上很多泛泛而谈的导览读物。它更像是一位博学的导师,循循善诱地带领我走进书法艺术的殿堂,那种知识的充实感让人非常满足。

评分从一个纯粹爱好者的角度来说,这本书带来的惊喜感是持续不断的。随着我一页页地深入,我发现它不仅仅是记录了“什么”,更深入探讨了“为什么”。例如,在某一章对某个特定时期风格异动的分析,视角非常独特,它没有拘泥于传统书论的框架,而是结合了当时的社会动荡和士人心态进行了阐发,极大地拓宽了我对书法美学的理解维度。这本书读完之后,我的案头书法实践有了一种全新的感悟,感觉视野豁然开朗,找到了很多之前困惑已久的技术瓶颈的突破口。它是一本值得反复摩挲、常读常新的佳作。

评分这本书的装帧和内容组织方式,体现了一种对“仪式感”的尊重。它不是那种匆忙翻阅的工具书,而更像是需要静心品读的典籍。每一部分内容的过渡都设计得十分自然流畅,仿佛在讲述一个连贯的故事。我注意到,作者在注释部分的处理非常克制和专业,没有过多地进行主观臆断的解读,而是着重于提供客观的文献支持和版本对比,这使得整本书的学术性得到了极大的保障。对于严肃的书法爱好者而言,这种严谨的态度是极为珍贵的,它让你相信自己所获取的知识是建立在坚实的基础之上的。

评分一如既往好,一直信赖京东自营,隶书开始

评分经典著作经典著作经典著作

评分一如既往好,一直信赖京东自营,隶书开始

评分影响了整整一代政治和学术领袖。——英国前首相托尼·布莱尔

评分★英国前首相布莱尔、巴西前总统卢拉、意大利总统纳波利塔诺等国家元首,爱德华·萨义德、尼尔·弗格森、托尼·朱特等欧美著名学者隆重推荐。

评分用这个练字的话 比较伤脑筋 字迹实在斑驳 .收藏欣赏的话还可以

评分清中期拓本,已经很不错了。

评分所有受过教育的英国人的精神财富的组成部分。——《观察家》

评分老爷子点名要的,很好的字帖,还塑封包装

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有