具体描述

内容简介

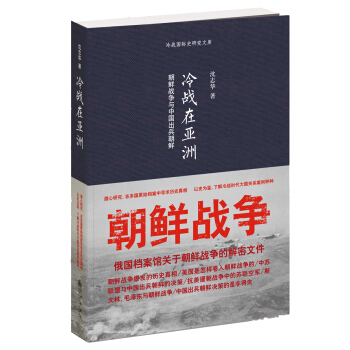

《冷战在亚洲:朝鲜战争与中国出兵朝鲜》收集了作者多年来在国内期刊中发表过的对朝鲜战争研究的多篇论文。作者在充分掌握并比较分析近年披露的多国档案的基础上,对朝鲜战争的起源、爆发、中国被迫出兵朝鲜、朝鲜停战谈判等问题进行了认真深入的描述、梳理和研究,深入地揭示了中苏同盟及中国入朝参战这两大历史事件之间的内在逻辑。

作者简介

沈志华,1950年4月出生。华东师范大学历史系终身教授,冷战国际史研究中心主任;北京大学历史系兼职教授,美国威尔逊国际学者中心高级研究员,香港中文大学中国文化研究所名誉研究员。研究方向为冷战史,苏联史,特别是中苏关系史和朝鲜战争。

目录

三八线的由来及其历史作用

朝鲜战争爆发的历史真相

——来自俄国解密档案的新材料

一、金日成积极策划战争

二、斯大林参与策划战争

三、毛泽东接受既成事实

四、苏朝联合发动进攻

中苏条约与苏联在远东的战略目标

一、形成决策的前提

二、改变决策的动机

三、保证决策的条件

保障苏联在远东的战略利益

——试论朝鲜战争起因与斯大林的决策动机

一、艾奇逊的演说触动了斯大林的神经?

二、苏联代表为什么没有返回安理会?

三、斯大林真的要推动亚洲革命吗?

四、斯大林的真实目的究竟是什么?

美国是怎样卷入朝鲜战争的:过程和依据

越过三八线:美国扩大朝鲜战争的战略决策

一、越过三八线问题的提出和争论

二、战局变化推动的政治决策

三、影响美国决策的制约力量

中国出兵朝鲜的决策过程

一、中国无意介入朝鲜冲突

二、战争初期的军事防御战略

三、毛泽东四次下决心出兵

四、中国领导人的深层忧虑

中苏联盟与中国出兵朝鲜的决策

——对中国和俄国文献资料的比较研究

一、

斯大林把责任推给毛泽东:关于中苏对朝鲜冲突方针和策略的变化

二、

毛泽东决心派兵入朝作战:关于1950年10月2日毛泽东给斯大林电报的争论

三、

中国入朝作战的困难和条件:关于周恩来赴苏谈判的目的和结果抗美援朝战争决策中的苏联因素

抗美援朝战争中的苏联空军

对朝战初期苏联出动空军问题的再考察

——根据俄罗斯联邦国防部的解密档案

一、斯大林承诺将调用苏联空军

二、莫斯科并不急于让中国出兵

三、金日成期待来自国际的空军援助

四、毛泽东急于出兵援助朝鲜

五、斯大林拒绝为志愿军提供空军掩护

六、苏联空军飞越鸭绿江投入战斗

斯大林、毛泽东与朝鲜战争再议

——根据俄国档案文献的最新证据

一、1949年中苏解决朝鲜问题的共同立场

二、第二批朝鲜族部队回国的经过

三、苏联代表为何没有及时返回安理会

四、中国决策出兵朝鲜的复杂过程

五、苏联拒绝出动空军入朝作战的原因

试论1951年初中国拒绝联合国停火议案的决策

一、印度政府的调停尝试与美国的反应

二、毛泽东决定打过三八线再谈停火问题

三、十三国停火建议与中国的最初回应

四、中朝军队越过三八线与联合国停火议案的提出

五、中国拒绝联合国议案及其策略考虑

六、中国错失了停战谈判最有利的时机

对日和约与朝鲜停战谈判

一、朝鲜战局变化与美苏媾和方针的对抗

二、美国为实现对日媾和而拖延停战谈判

三、旧金山和约与中苏在停战谈判中的强硬立场

1953年朝鲜停战

——中苏领导人的政治考虑

一、中苏决心与美国对抗到底

二、莫斯科决定主动实行让步

三、毛泽东力争最佳停战结果

论中国出兵朝鲜决策的是非和得失

——50年后对朝鲜战争历史的考察和反思

一、中国被迫出兵朝鲜的合理动机

二、毛泽东设定了超越现实的战略方针

三、为实现同一目标付出的多余代价

附录

俄国档案馆关于朝鲜战争的解密文件

关于朝鲜停战谈判最后阶段的俄国档案文献

人名译名对照表

精彩书摘

中国出兵朝鲜的决策过程

1950年10月25日,中国政府宣布派出中国人民志愿军赴朝作战,从而使中国在“抗美援朝,保家卫国”的名义下参与了朝鲜战争。从客观后果看,由于中国的参战,朝鲜战争实质上成为中美之间的一场大战,朝鲜半岛变成了世界两大阵营对抗和冲突的战场,而且最终确定了中美苏三角关系及远东国际局势的格局和走向。因此,对于中国出兵朝鲜决策及原因的研究,是战后国际关系史和冷战史中最令各国学者感兴趣的题目之一。

国外研究者有一种观点认为,早在朝鲜战争之前,中国领导人就参与了战争的策划和准备,甚至中国出兵朝鲜也是事先与斯大林和金日成达成协议的。 前苏联关于朝鲜战争的档案材料公布后,韩国更出现了“东亚共产主义三角同盟理论”,认为朝鲜战争及中国出兵是毛泽东、斯大林和金日成早有预谋的。 然而,对于有关苏联档案材料进行分析之后,笔者得出的结论与此并不相同。尽管人们期待着中国方面的有关档案公布于世,但根据中国近几年出版的大量文献和回忆录,还是可以得出这样的看法:中国当时在朝鲜问题上的举措属被动行为,毛泽东同意金日成采取军事手段解决朝鲜统一问题是被迫的,派兵入朝作战更是出于迫不得已。

一、中国无意介入朝鲜冲突

朝鲜半岛在第二次世界大战结束时便成为美苏两国在远东争夺势力范围的主要场所之一,其结果是以三八线将朝鲜一分为二。美苏军队撤出朝鲜半岛后,朝鲜冲突便表现为南北两个独立政府之间的朝鲜民族的内部斗争,而美苏两国则退居幕后进行操纵。朝鲜南北双方都有意通过武力方式解决朝鲜民族的重新统一问题。 而在两大阵营已经形成的世界格局中,金日成作为苏联占领军扶植和培养出来的北朝鲜领袖,自然会求助于苏联,当然也会求助于在抗日斗争中与朝鲜结成紧密关系的中国共产党人。但是说到战争策划,中国与苏联、朝鲜之间的关系并不那么简单。

很多著作提到在朝鲜战争爆发前,中国把大量的朝鲜籍士兵送回国,从而说明中国参与或至少是支持了北朝鲜的军事行动。关于这方面的情况大体是:早在1949年1月,李立三、周保中与崔庸健等人就在苏联顾问的参与下,在哈尔滨举行过一次会议,讨论中共军队中的朝鲜籍士兵回国的问题。会议决定到1949年底以前把中共第四野战军中的28000名朝鲜籍士兵送回国。1949年5月金日成派朝鲜人民军政治部主任金一访问北平,金一此行的基本目的是要求把中共军队中由朝鲜籍士兵组成的几个师转交给北朝鲜。毛泽东同意了这一要求,于是到1949年7—8月,四野中以朝鲜籍战士为主的164、166师回到北朝鲜。这些战士回国后组成了朝鲜人民军第7师。 1950年1月,金日成又派朝鲜人民军作战部长金光侠到中国来,要求把中国军队中的14000名朝鲜籍士兵接回国。经过谈判商定,中国方面同意将这些朝鲜籍战士全部移交朝鲜人民军。接着,金光侠又要求让这批部队携带武器返回。经聂荣臻请示中央,1月22日批复同意。这些朝鲜籍战士集结在河南省的郑州后便乘火车回国,并于4月18日到达元山。 从客观上讲,这批朝鲜籍战士加入人民军,增强了北朝鲜发动军事进攻的实力,金日成提出此项要求也完全有可能是出于这一目的。但是毛泽东的主观意图却与此没有关系,因为在1949年底和1950年初他根本不同意金日成通过发动一场战争来解决朝鲜统一问题。

1949年3月金日成访问莫斯科时,便提出了以武力解决统一问题的可能性。但斯大林说“没有必要”进攻南朝鲜,只有在对南朝鲜军队进行反击时才可以越过三八线。 遭到斯大林拒绝之后,金日成曾一度寄希望于得到中国的支持。同年5月,金一秘密访问北平时,向中共领导人解释了关于南北朝鲜不能并存的观点,强调以武力解决南朝鲜问题的迫切性。会见中毛泽东说,“金日成任何时候都应做好进行游击战或持久战的一切必要准备”。毛泽东还估计到日本有可能帮助南朝鲜作战,并表示“必要时,中国可以派军队帮助朝鲜”。但是,毛泽东并不支持金日成立即实行武力统一朝鲜的计划。他说:“金日成没有必要在近期内进攻南朝鲜,因为从全局考虑,国际形势对我们不利,而且中国共产党正在与蒋介石的军队作战,无法帮助平壤。”毛泽东甚至说,在南朝鲜侵略时一定要反击,但不要进攻南方,以免引起美日干涉。 显然,毛泽东没有把金日成的计划放在心上。他在这里所说的派兵援朝有两个条件,一是北朝鲜受到攻击而不是主动出击,二是中国完成统一大业之后。这就说明中国同意让朝鲜籍战士回国与金日成的出发点根本不同。

有些研究著作认为,在毛泽东访问莫斯科期间,曾与斯大林商议了朝鲜战争的问题。有人甚至认为当时的会谈已达成协议,由苏联出武器而中国出军队,帮助金日成发动进攻。还有人认为,关于发动战争的问题,是斯大林、毛泽东、金日成在莫斯科共同商定的。近几年,有关档案和回忆录披露了一些情况,使我们有可能对中国是否在1950年初参与朝鲜战争策划的问题做出判断。

根据现有材料看,毛泽东在苏联期间确曾与斯大林谈到过朝鲜问题。据冈察洛夫等人的著作说,1989年苏共中央曾命令在外交部档案中查找有关战争的档案,并发现一份1956年4月毛泽东同米高扬的谈话记录。毛泽东回忆起在访苏期间与斯大林谈到过朝鲜问题。 但根据苏联档案材料看,毛泽东在访苏期间并没有与斯大林讨论过金日成的计划。毛泽东不同意也不重视金日成的进攻计划,他担心的是出现相反的情况。会谈中,毛泽东对斯大林说:朝鲜的问题,现在不是北边进攻南边的问题,而是南边进攻北边的问题。南边的力量要比北边大得多嘛,还有美国军队在那里嘛。现在的问题是北边要保持主动,时刻有所准备。 俄国学者彼得洛夫说,档案中没有关于谈到金日成计划的记录。他认为,即使斯大林在与毛泽东会谈时提到解放朝鲜问题,也很可能是最一般地说说。因为毛泽东访苏时,斯大林本身还没有决定给金日成开绿灯,而当时毛泽东的兴趣集中在解放新疆、西藏,首先是台湾的问题上,对他来说,朝鲜无疑是斯大林的责任。

另外,斯大林是1月30日回电同意金日成访苏的,而毛泽东是2月17日离开苏联的。这时,金日成可能还未到达莫斯科。即使他刚刚抵达,也没有证据说明斯大林、毛泽东和金日成曾举行过三方会晤。关于这一点,冈察洛夫等人1992年访问了陈兼,据陈兼说,他曾看过毛泽东的翻译师哲回忆录的手稿。手稿中说,斯大林对毛泽东说:“金日成告诉我,他想对南方采取行动。金年轻而勇敢,然而,他过高估计了有利因素。”斯大林问毛泽东的意见,毛泽东说:“我们仍然应该帮助小金。”但接着又说:“朝鲜现在面临着复杂的局面。” 如果师哲的这个回忆是准确的,那么我们可以确定,即使毛泽东在莫斯科时已经知道金日成带着“对南方采取行动”的要求来见斯大林,从毛泽东的口气看,他仍然对采取这种行动持否定和怀疑的态度。

……

前言/序言

编者说明

还原历史的本来面目,追寻当下诸多问题的历史根源,是历史研究者的重要使命之一。冷战持续了近半个世纪,不仅主导了战后世界的政治格局,影响到许多国家的发展方向,甚至对当前一系列国际纠纷和冲突还在发挥着潜移默化的作用。正因为如此,在冷战结束后的国际学界掀起了“冷战国际史”研究的热潮。

作为中国“冷战国际史”这一新兴学科的创建者之一,沈志华教授为该学科的建立和发展作出了巨大的贡献。他自费从俄国和美国收集了大量宝贵的第一手档案文献,并无偿地提供给国内外学者使用,从而为该学科的长足发展奠定了坚实基础。而他本人,更是与这些档案朝夕相处,潜心研究,近二十年来主编了多部档案文献集,发表了大量的学术论文和专著。这些成果,在很大程度上改写了中国乃至国际史学界对中苏关系、朝鲜战争等重大历史过程和历史事件的叙述。

为此,我社把沈志华教授1994 年以来发表的部分论文,根据“冷战的起源”、“冷战的转型”、“冷战在亚洲”、“冷战中的盟友”、“冷战的再转型”五大主题编辑为五册,以飨读者。除了对冷战史这个广泛领域中许多不同事件或过程的描述,这些论文集也收入了沈教授对同一论题在不同年代的研究成果,虽然有些内容显得重复,但更多的是对历史过程表述的细微变化,甚至是完全不同的结论。这恰恰显示出随着档案文献不断解密和公布而反映出来的冷战史研究发展和变化的历程。对于年轻一代的研究者,了解这一历程可能更为重要。同时,在每一册中,作为附录,我们还挑选了沈教授整理、编辑的部分国外档案文献,相信对学者的研究会有重要的参考价值。

九州出版社

用户评价

这本书的叙事方式是一种让我非常耳目一新的体验。作者没有选择那种枯燥乏味的流水账式叙述,而是巧妙地将宏大的历史事件与微观的个体经历融为一体。有时候,读着读着,我仿佛能听到战场上的枪炮声,感受到空气中弥漫的紧张与不安;有时候,我又会沉浸在那些发生在决策室里的唇枪舌剑,体会到不同势力之间的博弈与较量。书中对于战争场面的描写,虽然不至于血腥淋漓,但却能用寥寥数语勾勒出战争的残酷与无奈,让我对战争的本质有了更深刻的理解。尤其是关于不同阵营的策略分析,作者都能深入浅出地剖析,将复杂的军事部署和政治考量解释得清晰明了。我曾以为这是一本只适合历史专业人士阅读的书籍,但事实证明,即使是像我这样普通读者,也能从中获得极大的阅读乐趣和知识增益。它让我重新审视了那段历史,不再只是简单地记忆某个时间节点或者某个事件,而是能够从更深层次理解它对亚洲乃至世界格局所产生的深远影响。

评分这本书所呈现的历史图景,充满了令人回味的力量。作者的叙事风格就像一位老练的艺术家,用精炼的笔触勾勒出历史的轮廓,但留给读者的想象空间却无比广阔。书中对于战争的描绘,并非只是简单地罗列伤亡数字,而是充满了人性化的细节。我能感受到士兵们在寒冷战场上的挣扎,也能想象到后方家庭的担忧与期盼。而对于政治决策的描写,也并非只是冷冰冰的文本,而是充满了人性中的犹豫、决心、妥协与坚持。特别是关于中国出兵朝鲜的决策过程,作者的笔触细腻而深刻,让我体会到那种在国家命运面前,领导者们所承担的沉重责任。读完这本书,我久久不能平静,仿佛亲身经历了一段波澜壮阔的历史。它让我更加敬畏历史,也更加珍惜和平。我还会再次翻开这本书,相信每一次阅读,都能从中汲取新的养分。

评分这本书的封面设计非常有吸引力,以一种沉静但充满张力的蓝色为主调,上面是模糊的战火硝烟和模糊的朝鲜半岛地图,隐约可见的士兵剪影给人一种历史的厚重感。拿到这本书的时候,我就被它深深吸引住了,迫不及待地翻开了第一页。从阅读的体验来说,作者的文字功底相当扎实,遣词造句既有学术的严谨,又不失叙事的流畅性,读起来毫不费力,仿佛置身于那个风云变幻的时代。我特别喜欢作者在描写人物时所展现出的细腻之处,那些历史人物不再是冰冷的符号,而是有血有肉、有情感、有挣扎的个体。比如,书中对当时某位领导人在艰难决策时的内心独白,就描绘得淋漓尽致,让我深刻体会到历史进程中,个人抉择所背负的巨大压力和责任。整体而言,这本书在史料的运用上也做得非常出色,大量引用的原始文献和回忆录,为读者提供了丰富的第一手资料,让历史显得更加真实可信。我个人对这段历史本来就有浓厚的兴趣,这本书更是将我的兴趣推向了一个新的高度。

评分这本书给我的最大震撼,在于它所展现出的那种历史的必然性与偶然性的交织。作者通过对大量史实的梳理和分析,清晰地呈现了导致朝鲜战争爆发的一系列复杂因素,从地区矛盾到大国博弈,环环相扣,仿佛一切都朝着既定的方向发展。然而,在关键的转折点上,书中又描绘了那些出乎意料的决策和行动,这些“偶然”的因素,却又深刻地影响了历史的走向,甚至改变了整个世界。我尤其欣赏作者在处理中国出兵朝鲜这一重大历史事件时所采取的视角,既有对决策背后深层原因的探讨,也有对这场战争给中国带来的影响的深入分析。读完之后,我才真正理解了那句“历史的洪流滚滚向前”,有时候,我们个体在历史面前显得如此渺小,但同时,每一个微小的选择,又可能成为推动历史前进的火花。这本书让我对历史的理解上升到了一个新的维度,从单纯的事件堆砌,上升到了对历史规律的感悟。

评分这本书在思想深度上给我留下了深刻的印象。作者并没有停留在简单地描述事实,而是积极地引导读者去思考历史背后的逻辑和动机。在关于朝鲜战争的起因分析部分,我看到了作者对不同理论和观点的客观呈现,以及他自己基于史料所形成的独到见解。这种不偏不倚的态度,让我在阅读的过程中能够保持批判性思维,不断地与自己的认知进行对比和反思。尤其是在探讨中国出兵朝鲜的决策时,作者并没有简单地将之定性为“英雄主义”或“鲁莽行动”,而是从国家安全、意识形态、国际局势等多方面进行了 nuanced 的分析,让我看到了决策者所面临的复杂权衡。我常常在阅读过程中停下来,思考作者提出的问题,并试图从自己的角度去解答。这种互动式的阅读体验,让这本书不仅仅是一本消遣读物,更是一次深刻的思想启迪。它让我对“历史”这个概念有了更丰富的理解,意识到历史的复杂性远超我们想象。

评分非常喜欢沈志华老师这套“冷战五书”,特地买来收藏的。

评分且夫思有利钝,时有通塞,沐则心覆,且或反常;神之方昏,再三愈黩。是以吐纳文艺,务在节宣,清和其心,调畅其气,烦而即舍,勿使壅滞,意得则舒怀以命笔,理伏则投笔以卷怀,逍遥以针劳,谈笑以药倦,常弄闲于才锋,贾馀于文勇,使刃发如新,腠理无滞,虽非胎息之万术,斯亦卫气之一方也。

评分物美价廉,正好赶上有优惠,回头客了,几乎年年都会买,购物上京东,京东就是快,货正物美!!!

评分arranged for time to be delivered.At the same time in

评分沈志华老师这套“冷战五书”,我是特地买来收藏的。

评分非常满意。自从有了plus卡,买书的积极性@地提高啦。

评分一直没有机会学习近代史,现在果断入手,好好学习

评分1946年3月,英国前首相丘吉尔在美国富尔顿发表“铁幕演说”,正式拉开了冷战序幕。1947年美国杜鲁门主义出台,标志着冷战开始。1955年华约成立标志着两极格局的形成。1991年苏联解体,说明了苏联模式下的社会主义失败,标志着冷战结束,同时也标志两极格局结束,前后共44年。美国成为了世界上唯一的超级大国(世界格局变为世界多极化进程中的“一超多强”)。

评分非常喜欢,信任京东,支持京东

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![论政治(下卷) [On Politics] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12070522/58465d22N564708cf.jpg)