具体描述

内容简介

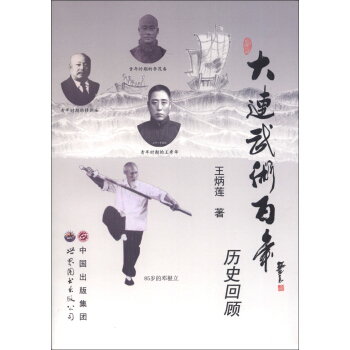

《大连武术百年历史回顾》作者以通俗的笔风,将中国传统武术文化和中国传统文化相结合,讲述了大连武术百年的历史沧桑,淋漓尽致地描写了大连民间传统武术的人文百态。全书共分四个篇章,共收录了自19世纪初开始至今大约200多位大连武术界人士名录,其中包括传奇色彩的大连武术界老前辈40余人。书中采用大量珍贵的历史照片,图文并茂地再现了大连武术的真实历史,展示了老一辈武术家的风采,叙述了大连武术各个流派的拳种和技术特点以及传承,并对大连近现代部分民间武术团体和至今仍活跃在大连武术界的老拳师和部分青年拳师作了简单的介绍。作者简介

王炳莲,1952年出生于大连。大学本科学历,高级经济师。大连市武术协会副主席,国家武术一级裁判员、武术六段。王炳莲1984年开始从事武术裁判工作,曾多次担任市、省、国家武术比赛的裁判员和大连市武术比赛的裁判员、副裁判长、裁判长、副总裁判长等职。

王炳莲从2004年担任大连市武术协会副主席以来做了大量的工作,主要负责协会的竞赛和培训工作以及大型武术活动的组织管理工作和武术指导。现任三山浦民间传统武术会馆理事会会长和综合武馆馆长。

王炳莲简介传略已载入《中华武林人物志》和《中华武术30年特刊》。他任会长的三山浦民间传统武术会馆在201 1年被收录入《大连品牌》一书中。

内页插图

目录

第一篇 大连武术史第一章 新中国成立前(1905~1949)

大连早期的武术奠基人

功力门一代大师李茂春

津门女杰李文贞

武术名家荟萃滨城

1932年修剑痴在湖南

修剑痴与弟子在南京

修剑痴重回大连著书立说

韩鹏尧的军旅生涯

大连南山武术研究会

大连中华青年会武术部

大连武术兴起时期的趣闻轶事

一代名师李占元

李氏三雄夜战八方

李氏三雄庙会摆擂

无人不晓“李二楞”

春秋大刀原庆春

秘宗拳在大连

“罗汉地功拳”落脚狼窝

王秀华的武术生涯

大连有个“孙瞎子”

江湖名家高玉春

刘泊泱大战日本浪人

石风坡的武林风云

真假赵凤亭——林玉浦

孙万年和王清刚在金州

闻名大连的“耙子张

你知道“王小辫”吗

发生在1945年的火拼事件

王传义的武林传奇

“慈面圣手”孙汝文

大连国术会

第二章 新中国成立后(1949~2009)

一、建国初期大连武术的发展(1949~1966)

新中国成立时举行的庆祝大会

首届“大连市武术协会”的成立

全国首次“武林大会”

毛伯浩来大连巡视武术的开展情况

“中国武术协会”筹备成立的大连人

全国武术比赛中的大连名家

武林奇才成传锐

大连武术的稳步发展

二、“文革”时期大连武术的畸形阶段(1966~1972)

70年代初武术人员学习班

三、大连武术的复苏阶段(1972~1986)

大连武术的逐步复苏

大连业余武术训练班的诞生

第二届武术协会的酝酿和成立

80年代的武术散打运动

第三届武术协会的诞生(1987~1995)

四、大连武术的发展阶段(1987~2009)

第四届武术协会的成立

……

第二篇 大连武术流派的基本概况

第三篇 大连近现代主要民间艺术团体

第四篇 大连近现代武术人物简介

我与武术结缘

后记

前言/序言

作为一名武术爱好者,回顾大连武术运动的发展,心潮澎湃。在1976年党的十一届三中全会以后,党和政府对武术运动十分重视,武术运动全面复苏,一些大德之士以弘扬中华武术为己任,积极带领大连市武术爱好者将武术运动推向了健康有序的发展之路。从我儿时起,就对大连武术的历史有着浓厚的兴趣。时常听老人们讲述大连武术历史人物的轶事趣闻,听到入迷时还经常打破砂锅问到底。在历史人物传奇故事的感召下,我从12岁便练起了武术。

岁月不居,大连武术经过了艰苦历程的百年演变,造就了一批批优秀的武术人才。从历史到今天,大连在全国武术界也出现了不少的著名人士。

大连武术运动的发展凝聚着几代人的心血,经过了几代人的艰苦努力和辛勤培育,也正因为如此,才使大连武术有了五彩斑斓的今天。

几年来,我将从事武术工作以来的所见所闻及亲身经历以及出于对武术历史的浓厚兴趣所记录的趣闻轶事整理出来,以此纪念为大连武术事业做出卓越贡献的前辈和老师们。

中华武术作为东方传统文化的一部分,时盛时衰,延续千年,它完整的理论体系和优美的艺术价值已被社会所接受。

……

用户评价

从文化传承的角度来看,这本书无疑是一次极其重要的梳理和总结,它展现出一种超越地域限制的文化自觉意识。作者在论述中,常常将武术的发展与当时的哲学思想、社会思潮进行横向的比较和论证,使得武术不再仅仅被视为一套技击方法,而被提升到了中华文化体系中一个独特的精神符号层面。这种宏大的文化视野,让原本可能局限于地方史范畴的内容,瞬间具有了更广阔的讨论空间和更深刻的哲学意蕴。每当读到作者阐述某种武术理念如何契合了特定的儒家或道家思想时,我都会有种豁然开朗的感觉,仿佛理解了这项技艺背后更深层次的文化基因。这本书的价值,远超出了对某一地域武术史的简单回顾,它是在为我们解读一种特定文化精神的载体与载道方式。

评分这本书最难能可贵的一点是,它成功地将宏大的历史叙事与鲜活的个体命运交织在一起,读起来有种强烈的代入感和共鸣。作者似乎深知,任何历史的洪流最终都是由一个个鲜活的人所推动的。书中描绘的那些武术宗师或普通习武者,他们的奋斗、困惑、荣耀与失落,都被描绘得栩栩如生。比如,在描述某一重要历史事件对武术界造成的冲击时,作者没有停留在事件本身,而是聚焦于某个流派掌门人是如何在动荡中艰难抉择、保护传承的。这种对“人”的关注,极大地丰富了历史的层次感,让读者感受到的不只是冰冷的年代更迭,而是那些身处历史洪流中,依然坚守信念、砥砺前行的精神力量。读完后,脑海中浮现的不仅仅是历史年表,而是那些鲜活的面孔和他们坚韧不拔的故事。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种沉稳又不失厚重的质感,拿在手里就感觉不是一本普通的历史读物。封面采用的深色调搭配烫金字体,透着一股肃穆的历史感,让人不禁对内页的内容充满了期待。我特别留意了排版细节,字体选择和行间距的处理都非常考究,阅读起来非常舒适,即使是长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。更值得称赞的是,书中穿插的那些老照片和历史插图,清晰度和保存的完整度都让人惊喜。很多照片都是首次公开的珍贵影像资料,它们不仅仅是文字的辅助,更像是直接将我们拉回了那个特定的年代,让人能够直观地感受到历史的温度和真实感。而且,作者在图片说明上下的功夫也很到位,每一张图片背后似乎都隐藏着一个故事,这种用心程度,真的体现了一部严肃历史著作应有的专业素养。整体来看,这本书在视觉呈现和阅读体验上做到了极高的水准,无疑是一部值得收藏的艺术品级别的历史文献。

评分作者对细节的挖掘达到了近乎“考古”的程度,这份对史料的尊重和执着,是这本书最让我钦佩的地方。书中引用的许多史料来源都标注得极其清晰,包括一些地方志、家族谱系甚至口述访谈的交叉验证,都能看出作者在资料搜集上付出的非人努力。我印象最深的是,书中对一些特定武术技艺名称的考证过程,作者不仅给出了当下流行的说法,还追溯了其在不同年代的称谓变化,并结合当时的社会背景进行解释。这种刨根问底的精神,让这本书的学术价值得到了极大的提升,它不再是泛泛而谈的概述,而是充满了可供进一步研究的深度和广度。正是这些看似微小却至关重要的细节支撑,构筑起了整部作品坚实可信的基石,让人在阅读时,每翻过一页都充满了对作者严谨治学的敬意。

评分这本书的叙事逻辑严谨得像一套精密的仪器,作者显然花费了巨大的心力去梳理和建构这个宏大的时间框架。它并非简单地将事件按时间顺序堆砌,而是巧妙地运用了“专题切入”与“脉络贯穿”相结合的手法。比如,它会集中笔墨探讨某一特定历史时期武术流派的发展脉络,然后通过关键人物的生平轨迹,将这些分散的节点重新串联起来,形成一张完整且富有张力的历史网络。阅读过程中,我时常能感受到作者在不同历史时期之间的切换所展现出的高超驾驭能力,他总能准确地把握住每一个转折点的内在驱动力,避免了历史叙述中常见的平铺直叙和枯燥乏味。这种结构上的精妙设计,使得即便是对历史不太敏感的读者,也能轻松地跟随作者的思路,领略到历史事件之间错综复杂的因果联系,读起来酣畅淋漓,毫不拖泥带水。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有