具体描述

内容简介

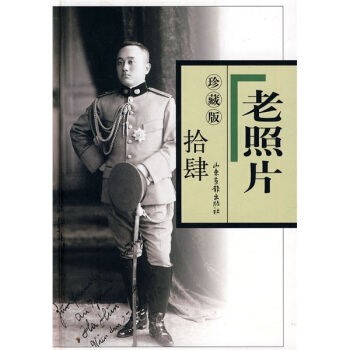

《老照片(第88辑)》刊发有意思的老照片,并辅以简洁生动的文字,以崭新的视角回望历史,观照百多年来人类的生存与发展。《老照片(第88辑)》内容包括:我的人生道路、我所认识的孙家绣、创办燕大之前的司徒雷登、麦文果在南通等。目录

何子岚 我的人生道路徐方 我所认识的孙家绣

沈建中 创办燕大之前的司徒雷登

朱江 麦文果在南通

沈宁 抗战中的战地记者

庞守义 我与石少华的一段交往

邹士方 溥杰先生二三事

黄豆米 父亲的“公有制”记忆

雷伟 “游泳领队”与“篮球教练”

姜波 又见济南火车站

张军勇 近代西方视野里的威海形象

楚泽涵 彭家往事:外祖父和外祖母

李岩 父亲“老豆”

尹淑金 叔叔尹舟

谭金土 梅兰芳、俞振飞《游园惊梦》剧照

蔡登山 也将柔情酬知己

冯克力 一座老站的消失

封面 1911年落成的济南火车站(姜波)

封二 在刘公岛度假的英国海军水兵(张军勇)

封三 彭家三姐妹(楚泽涵)

精彩书摘

我的人生道路何子岚口述陈卫平整理整理者小记:1981年,东京,一位五十六岁的中国教师走下飞机。他姓何,名子岚,应聘就任中文学校的教师,这他是三十六年后第一次踏上日本国土。为何日本的学校要聘请一位年过半百的中国教师,而且还只是位在中国教中小学生物的教师?三十六年前他留学日本时,名何光澍,为何又改名何子岚?听说他回国后身经抗战后期、二二八事件和抗美援朝,他身处其中又有怎样的经历?一些年后,我与何老师有过多次交谈,于是有了下面的记录。留日和女友我生于1925年,本名何光澍。因为1942年结识了一位日本女朋友,1944年她去世,为怀念她,我想改一个能记得起她的名字。最初考虑直接用她的名字,但“凤子”,听起来不似男性,接着考虑把顺序倒过来,叫“子凤”,念了几次,感觉拗口。后来从字形上考虑,定为“子岚”。

凤子的爷爷,叫宫崎滔天。滔天兄弟中多是名人。宫崎八郎(1851—1877),宫崎家次子。深受卢梭《民约论》影响,是日本自由民权运动的先驱者,虽然死时年仅二十七岁,但对三个弟弟,即六子宫崎民藏(1865—1928)、七子宫崎弥藏(1867—1896)和八子宫崎虎藏(1871—1922,也称寅藏,日语中寅与虎同音。号滔天)的人生道路产生了很大影响。民藏兄弟三人都帮助孙中山从事革命活动。但是弥藏早亡,民藏还要从事日本土地运动,只有滔天一生倾全力帮助孙中山先生进行革命,被孙中山称为最可靠的朋友。另外,民藏之子宫崎世民(1902—1985)战后长期担任日中友协理事长,与几代中国领导人都有交往。

滔天有两个儿子,长子宫崎龙介(1892—1971)和次子震作(1894—1936)。次子夫人名绫野。震作有两个女儿,次女就是凤子(1926—1944)。

我与凤子的结识,其实很简单。刚到东京留学时,我听说在目白车站附近,有一个为纪念孙中山与滔天友谊而盖的留学生宿舍。抱着半是好奇、半是崇敬的心情,我到了那里。进门就看见一块匾额,上面有孙中山写的三个大字:文虎社。文是孙文的文,虎自然是虎(寅)藏的虎,我决心要住进去,也就真的住进去了。

文虎社是一幢U字形木造两层楼,东西走向并向南边伸出。西边住的是管理宿舍的宫崎家人,中间(即南边)和东边分隔开十几个房间,住留学生。原来管理宿舍的是滔天的次子震作,但他过世很早,我去时是居孀的绫野夫人在管理。她只有两个女儿,长女不三子已结婚,常带着孩子来文虎社玩。小女儿叫凤子,比我小一岁,因为得了肺结核,从大学退学在家养病。我觉得人和人是有缘分的。一开始我在宫崎家就没有外人的感觉。我觉得和绫野夫人的关系像母子,和不三子的关系像姐弟,和凤子一直保持很深的很纯洁的感情。常常是吃完晚饭后,到起居室和她们三人一起消磨一段时光,总有说不完的话。夫人曾给我看滔天的著书《三十三年之梦》。滔天文笔流畅,文章一气呵成,有豪迈侠义的气概,表达了对中国革命的信心和对孙中山的尊崇。夫人也常谈她所见闻的滔天和孙中山的友情。现在回想起来,她谈得较多的,是亚细亚主义思潮,我感觉绫野夫人与这一思潮是有共鸣的。那时常来她家的,还有一位印度客人,姓辛(音)。他对我也很和蔼,还教我唱印度歌。我现在只记得一首歌的第一句:冈贝玛达朗(音)。

“冈贝”,意即甘地,应该是首歌颂甘地的歌曲。绫野夫人还给我看一些与中国革命党人有关的物件。有一次拿出一个可套在手指上的藤环,她说这是孙中山送给滔天的。用一种咖啡色的植物细藤编织而成,编法很复杂,编得很精致。孙中山是在夏威夷时学会了编织。

我与凤子之间的感情基础,是音乐。我从小对音乐感兴趣,但缺乏这样的环境,只会欣赏一些轻音乐,是凤子把我带进了古典音乐的世界。她一个一个曲子地给我介绍她的体会,从乐曲的旋律谈到作曲家的生平,谈到作品的时代背景等等。

正是在她的引导下,我熟悉了几十首较大的曲子,养成了终生爱好古典音乐的兴趣。

凤子的身体一天天衰弱下去,后来又得了很麻烦的肠梗阻。医生来看了几次,说本来可以做手术,但凤子现在的身体已经不起手术了。绫野夫人在痛苦地思考了两天以后,终于同意了最后的办法,用今天的话说就是安乐死。在凤子身上注射一种药物,让她就此长眠不醒。注射的那天早上,照顾凤子的老太太在凤子的床头放上了几枝白花,凤子看见白花说:“凤子是不是要死啊。”这是她最后的一句话。在给她守灵的晚上,只有我一个人守到最后。火葬那天,捡骨灰的是绫野夫人和我两个人。我偷偷地把一两块骨灰藏了起来,以后装入一个精致的赛璐璐小盒,一直带在身上。1966年“文革”爆发,我估计红卫兵会来抄家,就把骨灰和绫野夫人送我的相片都处理掉了。因为照片上夫人穿的是和服,背面写给我的话是:我的儿子。

整理者附记:宫崎龙介(1892—1971),滔天长子。

1956年应邀访华,毛泽东接见他时提起,当年滔天先生来长沙参加黄兴葬礼时,曾给他写过信,请他来为新民学会讲演。龙介回国后遍觅无着,十年后在一堆不起眼的文书中偶然发现这件手迹。后收入《毛泽东早年著作集》(湖南人民出版社,1990年版)。

杭州办报时间是1945年6月到10月。我们在杭州办了四期杂志,出了二十天报纸。时间虽短,但却是先由汪伪特务出钱,后又转手到国民党地下机关,但我们有办报的自主权。

当时,我们八个广东籍留学生,在1945年初回国。领头的是关世雄(整理者按:关世雄1921—1998,祖籍番禺,生长在北京。回国后参加中共地下党,曾任全国政协常委,北京市政协副主席)。关的文笔很好。大家的想法是赶上抗日最后一班车。有人想去大后方,有人想去延安,但都苦于没有关系。这时有一个留日同学,叫李幼汉,台湾人,邀我们到杭州办报。

他父亲是日本华北派遣军特务头目之一,叫李文。在日军头目根本博手下任职。李幼汉在杭州的日本特务机关任职,不过他是一个浪荡公子,基本是挂名。他知道我们不喜欢日本,见面时,他拿下墙上的照片,打开后面镜框,里面有一面青天白日旗,他告诉我们,自己也有另一面。为出报刊,他向日本人要钱,我们再去也找他要钱。以后,也是广东老乡的欧阳可亮到杭州,与我们一起办报。此人曾在日本人办的(上海)东亚同文书院教中文,并利用结交的日本关系,在沦陷后的上海出版《国风报》。

到杭州后,一个伙伴认识国民党地下工作的头头庄保庆,把他介绍给了我们。庄保庆怕我们不相信,就拿出委任状给我们看。至今记得很清楚,这是我看过的最小的委任状,只有巴掌那么大。也许因地下工作的关系,不能弄太大吧。上面写着:中将衔参议。有第三战区司令长官顾祝同的大印。他是在沦陷区公开活动的,给了我们一千万元,我们只收到五百万(被中间人私吞了一半)。我们拿国民党的钱出一份名叫《河山》的杂志。明眼人一看就知道取岳飞“大好河山”之意。

《河山》8月1日出刊,为避日伪迫害,7月31日我们就跑到上海去了。庄给我们找了一栋小洋房,还派了一个厨子给我们做饭。住了十天左右,大约8月10日前后,庄来到上海,把我们叫到国际饭店,他说昨天美国在长崎扔了一个杀伤力很大的炸弹,大概日本支持不下去了,让我们到杭州办报,叫《大汉报》。8月11日开始出地下版,关世雄每天写一篇社论,我负责收听延安和重庆的电台,记录下来,作为报纸的新闻。白天在街上向市民散发报纸,晚上在街头刷大标语(有人在路口望风)。四天以后是“八一五”,抗战胜利了,我们把地下版改成了地上版,版式改为四开,但出了一周左右就散伙了。推测原因,大约两条:一是关世雄与庄保庆谈不拢,因为我们办报只想要钱,不想被人控制;二是在庄的方面,地位不稳(接收时出了问题)。庄要发给我们三个月的遣散费,我们一分钱不要,跟他的缘分就此为止。

这期间还有个小插曲。一个叫卢志彬的台湾人,和我们同住。大家怀疑他是李幼汉派来监视我们的。我们用广东话商量,要把他活埋了。我们以为他听不懂广东话,不料他听了走过来说,他和李没有关系。上世纪80年代我来日本后,碰见一个当年留日的同学,他说卢回台湾后参加了共产党,1950年代被逮捕枪杀了。

……

用户评价

翻开这本书,我立刻被那种强烈的怀旧情绪所包裹,但这种情绪并非是矫揉造作的伤感,而是一种对逝去美好的、带着敬意的追忆。装帧设计本身就透露着一种朴素的质感,仿佛这本书本身就是一件历经风霜的旧物。里面的选图视角非常独特,很多都不是那种宏大叙事的历史场面,而是聚焦于小人物的日常。有一组照片特别吸引我,是关于某个小镇上早市的景象,摊贩们在晨光熹微中开始一天的忙碌,他们的脸上写满了生活的坚韧和朴实。你甚至能从那些模糊的线条中想象出叫卖声和讨价还价的场景。相比起那些清晰度极高的现代摄影作品,这些老照片特有的颗粒感和轻微的失焦,反而增强了那种时间的距离感和梦幻感。它让我思考“记录”这件事的本质——记录的不仅仅是影像,更是那一刻所有相关者的心境。这本书巧妙地避开了说教,它只是单纯地呈现,将解读的空间完全留给了读者。每一次重读,我都会发现一些之前忽略的细节,比如背景里一闪而过的路牌、墙上张贴的旧海报,它们都是时间留下的隐秘签名。

评分这本关于旧时光的影像集,着实让人沉醉。每一页都像是一扇通往过去的窗户,窗外的风景虽然模糊,却带着一种难以言喻的温度。那些泛黄的边缘、微微褪色的色彩,都在无声地讲述着岁月的痕迹。我尤其喜欢其中几张关于旧式家庭聚会的照片,人物的衣着、神态,乃至背景里的家具摆设,都凝聚着那个年代特有的生活气息。你会发现,即便是最寻常的场景,在时间的滤镜下也变得意味深长。比如,有一张是几个孩子在泥泞的院子里玩耍,虽然看不清他们的面容,但那种无忧无虑的姿态,让人瞬间回想起自己童年里那些泥土和汗水的味道。摄影师的选材非常讲究,他似乎懂得如何捕捉那些转瞬即逝的“决定性瞬间”,但又不是那种刻意的摆拍,而是自然流淌出来的生活片段。读着这些画面,我仿佛能听到老人们低沉的交谈声,闻到煤炉里烧着煤球的味道,感受到阳光透过老式玻璃窗洒在木地板上的那种暖意。这本书的意义,或许就在于它提供了一种与过去对话的方式,让我们在快节奏的当下,找到一个可以慢下来、去回味和珍视的角落。它不是在简单地展示历史,而是在邀请我们去感受历史的温度和情感的重量。

评分这本书的编排节奏感很强,虽然没有文字说明,但图片的序列本身就构成了一种叙事逻辑。我感觉自己像是在跟随一位经验丰富的老向导,他带着我穿梭于不同的年代和场景之间。从最初的庄严到后来的日常琐碎,再到最后几页略带荒凉感的空旷场景,情感的起伏处理得非常自然。最让我印象深刻的是几张关于建筑变迁的照片,对比了同一地点在不同时期的样貌。那种沧海桑田的震撼感,不是靠数据或文字能传达的,它直接作用于视觉神经,让你真切地感受到时间对物质世界的雕刻。这些影像的魅力就在于它们的“不完美”——光线不佳、构图略显随意、甚至有些照片边缘已经破损,但这恰恰是它们最有生命力的地方。它们没有被过度修饰,保留了生命最原始的纹理。我甚至在其中找到了一张看起来像是某个老式工厂车间的照片,机器的轮廓在昏暗的光线下显得既庞大又有些笨拙,但那里面蕴含的,是一个时代的工业梦想和汗水。这本书让人不由得沉浸思考:我们今天所珍视的一切,在几十年后,又会以何种面貌被后人打捞起来呢?

评分坦白说,刚拿到手时,我有些担心内容会过于沉闷或主题过于单一,但这本书的广度完全超出了我的预期。它没有局限于单一的社会阶层或地域,而是像一幅巨大的历史拼图,展示了那个时期社会生活的各个切面。我看到了街头艺人的辛酸表演,看到了乡间田埂上劳作的身影,也看到了少数几次略显正式的合影留念。这种多样性使得阅读体验始终保持着新鲜感。摄影师的镜头仿佛是一双带着好奇和同情的眼睛,他对镜头下的人物始终保持着一种尊重,没有将他们异化为仅仅是历史的“样本”。特别值得称赞的是,书中对于细节的捕捉能力。比如有一张照片,聚焦于一个老人的双手,那双手布满了青筋和老茧,但姿态却异常平和地捧着一个小小的茶杯。这个特写瞬间击中了我的内心,它比任何长篇大论更能体现一个普通人一生的故事和坚韧。这本书更像是一本“情感地图”,它标注着过去人们喜悦、疲惫、希望和失落的具体位置。

评分阅读这本书,就像是进行了一场安静而深刻的冥想。它没有强加任何解读,只是将那些凝固的瞬间摆放在你面前,让你自己去填补空白。我最欣赏的一点是,它没有刻意去美化那个时代,那些照片中也包含了生活的艰辛和朴素的挣扎,但这其中的真实感,比任何虚假的粉饰都要动人。它带来的不是对过去不切实际的浪漫化,而是一种对“存在过”这一事实的深深敬意。每一次翻页,都像是在揭开一层又一层的尘封记忆,即便是与我个人经历不尽相同的场景,也能激发起一种跨越时空的共鸣。这本图册的编者选片的眼光极其老道,他们深知,最好的“老照片”往往是那些不经意间被定格的生活碎片。这本书的价值,不在于它记录了“什么”,而在于它如何让我们“感受”到那个时代的气息和重量。它是一份留给未来的、关于“我们曾经如何生活”的珍贵文本。

评分那么,技术背后的决定产品成败的元素是什么?《需求》一书的作者亚德里安•斯莱沃斯基认为,不管是苹果公司还是亚马逊Kindle,其成功的关键在于抓住了用户的需求。

评分一个人假如活到八十多岁,又没有遭受多少痛苦而离去,会被认为是寿终正寝,民间甚至还把高寿老人的故去称作“喜丧”。

评分卑鄙的圣人:曹操(第2部)

评分我与凤子的结识,其实很简单。刚到东京留学时,我听说在目白车站附近,有一个为纪念孙中山与滔天友谊而盖的G留学生宿舍。抱着半是好奇、半是崇敬的心情,H我到了那里。进门就看见一块匾额,上面有孙中山写的三个I大字:文虎社。文是孙文的文,虎自然是虎(寅)藏的虎,我决心要住进去,也就真的住进去了。

评分虞允文道:“他受了我的招安,本是想图个正途出身,为国效劳的。他

评分叔叔尹舟

评分一张张的老照片,可以勾起人们的一段段的回忆,一段段回忆的故事,又可以重塑一段段的经历。故事好看,照片也好看。这是京东6.18时候购入的,真的很感谢东哥,活动多,优惠大,让我过足了瘾。希望今后活动多多,京东获利多多。

评分一直喜欢!一直喜欢!

评分这个历史挺靠谱d2:讲中国史(下)

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![历史文化经典译丛:欧洲文艺复兴 [The Renaissance In Europe] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11690282/5567b34aN84788a97.jpg)