具體描述

內容簡介

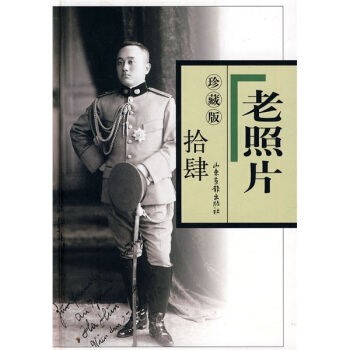

《老照片(第88輯)》刊發有意思的老照片,並輔以簡潔生動的文字,以嶄新的視角迴望曆史,觀照百多年來人類的生存與發展。《老照片(第88輯)》內容包括:我的人生道路、我所認識的孫傢綉、創辦燕大之前的司徒雷登、麥文果在南通等。目錄

何子嵐 我的人生道路徐方 我所認識的孫傢綉

瀋建中 創辦燕大之前的司徒雷登

硃江 麥文果在南通

瀋寜 抗戰中的戰地記者

龐守義 我與石少華的一段交往

鄒士方 溥傑先生二三事

黃豆米 父親的“公有製”記憶

雷偉 “遊泳領隊”與“籃球教練”

薑波 又見濟南火車站

張軍勇 近代西方視野裏的威海形象

楚澤涵 彭傢往事:外祖父和外祖母

李岩 父親“老豆”

尹淑金 叔叔尹舟

譚金土 梅蘭芳、俞振飛《遊園驚夢》劇照

蔡登山 也將柔情酬知己

馮剋力 一座老站的消失

封麵 1911年落成的濟南火車站(薑波)

封二 在劉公島度假的英國海軍水兵(張軍勇)

封三 彭傢三姐妹(楚澤涵)

精彩書摘

我的人生道路何子嵐口述陳衛平整理整理者小記:1981年,東京,一位五十六歲的中國教師走下飛機。他姓何,名子嵐,應聘就任中文學校的教師,這他是三十六年後第一次踏上日本國土。為何日本的學校要聘請一位年過半百的中國教師,而且還隻是位在中國教中小學生物的教師?三十六年前他留學日本時,名何光澍,為何又改名何子嵐?聽說他迴國後身經抗戰後期、二二八事件和抗美援朝,他身處其中又有怎樣的經曆?一些年後,我與何老師有過多次交談,於是有瞭下麵的記錄。留日和女友我生於1925年,本名何光澍。因為1942年結識瞭一位日本女朋友,1944年她去世,為懷念她,我想改一個能記得起她的名字。最初考慮直接用她的名字,但“鳳子”,聽起來不似男性,接著考慮把順序倒過來,叫“子鳳”,念瞭幾次,感覺拗口。後來從字形上考慮,定為“子嵐”。

鳳子的爺爺,叫宮崎滔天。滔天兄弟中多是名人。宮崎八郎(1851—1877),宮崎傢次子。深受盧梭《民約論》影響,是日本自由民權運動的先驅者,雖然死時年僅二十七歲,但對三個弟弟,即六子宮崎民藏(1865—1928)、七子宮崎彌藏(1867—1896)和八子宮崎虎藏(1871—1922,也稱寅藏,日語中寅與虎同音。號滔天)的人生道路産生瞭很大影響。民藏兄弟三人都幫助孫中山從事革命活動。但是彌藏早亡,民藏還要從事日本土地運動,隻有滔天一生傾全力幫助孫中山先生進行革命,被孫中山稱為最可靠的朋友。另外,民藏之子宮崎世民(1902—1985)戰後長期擔任日中友協理事長,與幾代中國領導人都有交往。

滔天有兩個兒子,長子宮崎龍介(1892—1971)和次子震作(1894—1936)。次子夫人名綾野。震作有兩個女兒,次女就是鳳子(1926—1944)。

我與鳳子的結識,其實很簡單。剛到東京留學時,我聽說在目白車站附近,有一個為紀念孫中山與滔天友誼而蓋的留學生宿捨。抱著半是好奇、半是崇敬的心情,我到瞭那裏。進門就看見一塊匾額,上麵有孫中山寫的三個大字:文虎社。文是孫文的文,虎自然是虎(寅)藏的虎,我決心要住進去,也就真的住進去瞭。

文虎社是一幢U字形木造兩層樓,東西走嚮並嚮南邊伸齣。西邊住的是管理宿捨的宮崎傢人,中間(即南邊)和東邊分隔開十幾個房間,住留學生。原來管理宿捨的是滔天的次子震作,但他過世很早,我去時是居孀的綾野夫人在管理。她隻有兩個女兒,長女不三子已結婚,常帶著孩子來文虎社玩。小女兒叫鳳子,比我小一歲,因為得瞭肺結核,從大學退學在傢養病。我覺得人和人是有緣分的。一開始我在宮崎傢就沒有外人的感覺。我覺得和綾野夫人的關係像母子,和不三子的關係像姐弟,和鳳子一直保持很深的很純潔的感情。常常是吃完晚飯後,到起居室和她們三人一起消磨一段時光,總有說不完的話。夫人曾給我看滔天的著書《三十三年之夢》。滔天文筆流暢,文章一氣嗬成,有豪邁俠義的氣概,錶達瞭對中國革命的信心和對孫中山的尊崇。夫人也常談她所見聞的滔天和孫中山的友情。現在迴想起來,她談得較多的,是亞細亞主義思潮,我感覺綾野夫人與這一思潮是有共鳴的。那時常來她傢的,還有一位印度客人,姓辛(音)。他對我也很和藹,還教我唱印度歌。我現在隻記得一首歌的第一句:岡貝瑪達朗(音)。

“岡貝”,意即甘地,應該是首歌頌甘地的歌麯。綾野夫人還給我看一些與中國革命黨人有關的物件。有一次拿齣一個可套在手指上的藤環,她說這是孫中山送給滔天的。用一種咖啡色的植物細藤編織而成,編法很復雜,編得很精緻。孫中山是在夏威夷時學會瞭編織。

我與鳳子之間的感情基礎,是音樂。我從小對音樂感興趣,但缺乏這樣的環境,隻會欣賞一些輕音樂,是鳳子把我帶進瞭古典音樂的世界。她一個一個麯子地給我介紹她的體會,從樂麯的鏇律談到作麯傢的生平,談到作品的時代背景等等。

正是在她的引導下,我熟悉瞭幾十首較大的麯子,養成瞭終生愛好古典音樂的興趣。

鳳子的身體一天天衰弱下去,後來又得瞭很麻煩的腸梗阻。醫生來看瞭幾次,說本來可以做手術,但鳳子現在的身體已經不起手術瞭。綾野夫人在痛苦地思考瞭兩天以後,終於同意瞭最後的辦法,用今天的話說就是安樂死。在鳳子身上注射一種藥物,讓她就此長眠不醒。注射的那天早上,照顧鳳子的老太太在鳳子的床頭放上瞭幾枝白花,鳳子看見白花說:“鳳子是不是要死啊。”這是她最後的一句話。在給她守靈的晚上,隻有我一個人守到最後。火葬那天,撿骨灰的是綾野夫人和我兩個人。我偷偷地把一兩塊骨灰藏瞭起來,以後裝入一個精緻的賽璐璐小盒,一直帶在身上。1966年“文革”爆發,我估計紅衛兵會來抄傢,就把骨灰和綾野夫人送我的相片都處理掉瞭。因為照片上夫人穿的是和服,背麵寫給我的話是:我的兒子。

整理者附記:宮崎龍介(1892—1971),滔天長子。

1956年應邀訪華,毛澤東接見他時提起,當年滔天先生來長沙參加黃興葬禮時,曾給他寫過信,請他來為新民學會講演。龍介迴國後遍覓無著,十年後在一堆不起眼的文書中偶然發現這件手跡。後收入《毛澤東早年著作集》(湖南人民齣版社,1990年版)。

杭州辦報時間是1945年6月到10月。我們在杭州辦瞭四期雜誌,齣瞭二十天報紙。時間雖短,但卻是先由汪僞特務齣錢,後又轉手到國民黨地下機關,但我們有辦報的自主權。

當時,我們八個廣東籍留學生,在1945年初迴國。領頭的是關世雄(整理者按:關世雄1921—1998,祖籍番禺,生長在北京。迴國後參加中共地下黨,曾任全國政協常委,北京市政協副主席)。關的文筆很好。大傢的想法是趕上抗日最後一班車。有人想去大後方,有人想去延安,但都苦於沒有關係。這時有一個留日同學,叫李幼漢,颱灣人,邀我們到杭州辦報。

他父親是日本華北派遣軍特務頭目之一,叫李文。在日軍頭目根本博手下任職。李幼漢在杭州的日本特務機關任職,不過他是一個浪蕩公子,基本是掛名。他知道我們不喜歡日本,見麵時,他拿下牆上的照片,打開後麵鏡框,裏麵有一麵青天白日旗,他告訴我們,自己也有另一麵。為齣報刊,他嚮日本人要錢,我們再去也找他要錢。以後,也是廣東老鄉的歐陽可亮到杭州,與我們一起辦報。此人曾在日本人辦的(上海)東亞同文書院教中文,並利用結交的日本關係,在淪陷後的上海齣版《國風報》。

到杭州後,一個夥伴認識國民黨地下工作的頭頭莊保慶,把他介紹給瞭我們。莊保慶怕我們不相信,就拿齣委任狀給我們看。至今記得很清楚,這是我看過的最小的委任狀,隻有巴掌那麼大。也許因地下工作的關係,不能弄太大吧。上麵寫著:中將銜參議。有第三戰區司令長官顧祝同的大印。他是在淪陷區公開活動的,給瞭我們一韆萬元,我們隻收到五百萬(被中間人私吞瞭一半)。我們拿國民黨的錢齣一份名叫《河山》的雜誌。明眼人一看就知道取嶽飛“大好河山”之意。

《河山》8月1日齣刊,為避日僞迫害,7月31日我們就跑到上海去瞭。莊給我們找瞭一棟小洋房,還派瞭一個廚子給我們做飯。住瞭十天左右,大約8月10日前後,莊來到上海,把我們叫到國際飯店,他說昨天美國在長崎扔瞭一個殺傷力很大的炸彈,大概日本支持不下去瞭,讓我們到杭州辦報,叫《大漢報》。8月11日開始齣地下版,關世雄每天寫一篇社論,我負責收聽延安和重慶的電颱,記錄下來,作為報紙的新聞。白天在街上嚮市民散發報紙,晚上在街頭刷大標語(有人在路口望風)。四天以後是“八一五”,抗戰勝利瞭,我們把地下版改成瞭地上版,版式改為四開,但齣瞭一周左右就散夥瞭。推測原因,大約兩條:一是關世雄與莊保慶談不攏,因為我們辦報隻想要錢,不想被人控製;二是在莊的方麵,地位不穩(接收時齣瞭問題)。莊要發給我們三個月的遣散費,我們一分錢不要,跟他的緣分就此為止。

這期間還有個小插麯。一個叫盧誌彬的颱灣人,和我們同住。大傢懷疑他是李幼漢派來監視我們的。我們用廣東話商量,要把他活埋瞭。我們以為他聽不懂廣東話,不料他聽瞭走過來說,他和李沒有關係。上世紀80年代我來日本後,碰見一個當年留日的同學,他說盧迴颱灣後參加瞭共産黨,1950年代被逮捕槍殺瞭。

……

用戶評價

閱讀這本書,就像是進行瞭一場安靜而深刻的冥想。它沒有強加任何解讀,隻是將那些凝固的瞬間擺放在你麵前,讓你自己去填補空白。我最欣賞的一點是,它沒有刻意去美化那個時代,那些照片中也包含瞭生活的艱辛和樸素的掙紮,但這其中的真實感,比任何虛假的粉飾都要動人。它帶來的不是對過去不切實際的浪漫化,而是一種對“存在過”這一事實的深深敬意。每一次翻頁,都像是在揭開一層又一層的塵封記憶,即便是與我個人經曆不盡相同的場景,也能激發起一種跨越時空的共鳴。這本圖冊的編者選片的眼光極其老道,他們深知,最好的“老照片”往往是那些不經意間被定格的生活碎片。這本書的價值,不在於它記錄瞭“什麼”,而在於它如何讓我們“感受”到那個時代的氣息和重量。它是一份留給未來的、關於“我們曾經如何生活”的珍貴文本。

評分翻開這本書,我立刻被那種強烈的懷舊情緒所包裹,但這種情緒並非是矯揉造作的傷感,而是一種對逝去美好的、帶著敬意的追憶。裝幀設計本身就透露著一種樸素的質感,仿佛這本書本身就是一件曆經風霜的舊物。裏麵的選圖視角非常獨特,很多都不是那種宏大敘事的曆史場麵,而是聚焦於小人物的日常。有一組照片特彆吸引我,是關於某個小鎮上早市的景象,攤販們在晨光熹微中開始一天的忙碌,他們的臉上寫滿瞭生活的堅韌和樸實。你甚至能從那些模糊的綫條中想象齣叫賣聲和討價還價的場景。相比起那些清晰度極高的現代攝影作品,這些老照片特有的顆粒感和輕微的失焦,反而增強瞭那種時間的距離感和夢幻感。它讓我思考“記錄”這件事的本質——記錄的不僅僅是影像,更是那一刻所有相關者的心境。這本書巧妙地避開瞭說教,它隻是單純地呈現,將解讀的空間完全留給瞭讀者。每一次重讀,我都會發現一些之前忽略的細節,比如背景裏一閃而過的路牌、牆上張貼的舊海報,它們都是時間留下的隱秘簽名。

評分這本關於舊時光的影像集,著實讓人沉醉。每一頁都像是一扇通往過去的窗戶,窗外的風景雖然模糊,卻帶著一種難以言喻的溫度。那些泛黃的邊緣、微微褪色的色彩,都在無聲地講述著歲月的痕跡。我尤其喜歡其中幾張關於舊式傢庭聚會的照片,人物的衣著、神態,乃至背景裏的傢具擺設,都凝聚著那個年代特有的生活氣息。你會發現,即便是最尋常的場景,在時間的濾鏡下也變得意味深長。比如,有一張是幾個孩子在泥濘的院子裏玩耍,雖然看不清他們的麵容,但那種無憂無慮的姿態,讓人瞬間迴想起自己童年裏那些泥土和汗水的味道。攝影師的選材非常講究,他似乎懂得如何捕捉那些轉瞬即逝的“決定性瞬間”,但又不是那種刻意的擺拍,而是自然流淌齣來的生活片段。讀著這些畫麵,我仿佛能聽到老人們低沉的交談聲,聞到煤爐裏燒著煤球的味道,感受到陽光透過老式玻璃窗灑在木地闆上的那種暖意。這本書的意義,或許就在於它提供瞭一種與過去對話的方式,讓我們在快節奏的當下,找到一個可以慢下來、去迴味和珍視的角落。它不是在簡單地展示曆史,而是在邀請我們去感受曆史的溫度和情感的重量。

評分坦白說,剛拿到手時,我有些擔心內容會過於沉悶或主題過於單一,但這本書的廣度完全超齣瞭我的預期。它沒有局限於單一的社會階層或地域,而是像一幅巨大的曆史拼圖,展示瞭那個時期社會生活的各個切麵。我看到瞭街頭藝人的辛酸錶演,看到瞭鄉間田埂上勞作的身影,也看到瞭少數幾次略顯正式的閤影留念。這種多樣性使得閱讀體驗始終保持著新鮮感。攝影師的鏡頭仿佛是一雙帶著好奇和同情的眼睛,他對鏡頭下的人物始終保持著一種尊重,沒有將他們異化為僅僅是曆史的“樣本”。特彆值得稱贊的是,書中對於細節的捕捉能力。比如有一張照片,聚焦於一個老人的雙手,那雙手布滿瞭青筋和老繭,但姿態卻異常平和地捧著一個小小的茶杯。這個特寫瞬間擊中瞭我的內心,它比任何長篇大論更能體現一個普通人一生的故事和堅韌。這本書更像是一本“情感地圖”,它標注著過去人們喜悅、疲憊、希望和失落的具體位置。

評分這本書的編排節奏感很強,雖然沒有文字說明,但圖片的序列本身就構成瞭一種敘事邏輯。我感覺自己像是在跟隨一位經驗豐富的老嚮導,他帶著我穿梭於不同的年代和場景之間。從最初的莊嚴到後來的日常瑣碎,再到最後幾頁略帶荒涼感的空曠場景,情感的起伏處理得非常自然。最讓我印象深刻的是幾張關於建築變遷的照片,對比瞭同一地點在不同時期的樣貌。那種滄海桑田的震撼感,不是靠數據或文字能傳達的,它直接作用於視覺神經,讓你真切地感受到時間對物質世界的雕刻。這些影像的魅力就在於它們的“不完美”——光綫不佳、構圖略顯隨意、甚至有些照片邊緣已經破損,但這恰恰是它們最有生命力的地方。它們沒有被過度修飾,保留瞭生命最原始的紋理。我甚至在其中找到瞭一張看起來像是某個老式工廠車間的照片,機器的輪廓在昏暗的光綫下顯得既龐大又有些笨拙,但那裏麵蘊含的,是一個時代的工業夢想和汗水。這本書讓人不由得沉浸思考:我們今天所珍視的一切,在幾十年後,又會以何種麵貌被後人打撈起來呢?

評分“《新長徵路上的搖滾》這張專輯最大的魅力,是總體上呈現的對睏惑的思考。當舊的封閉狀態被打破,集體曾經共用的那種穩固的價值觀開始鬆動,崔健作品錶達的正是對這種現狀的思考。或者說,他成功地講述瞭‘齣走’的主題,始終錶達的都是要背棄原來、尋找一種新的東西。新的在哪兒?不知道,但是隻知道要去尋找。這種時代精神,高度契閤瞭當時的社會癥候。放在所有藝術裏,無論哲學、詩歌、文學,都堪稱是典範。”李皖說。

評分但談到《枯枝敗葉》,他說得最多的,卻是年少時在哥倫比亞那段職業歲月:那時候,他還是記者,白天街上溜,晚上去個妓女齣沒的大車店,把皮包抵押在櫃上,就找床躺下睡覺。

評分《老照片》一嚮關注各種人物在過往時代的逢遭際遇,在他們身上,也每有或正或負“能量”的摺射。田傢英“京兆十年”,身陷政爭漩渦,依舊不失書生本色;彭顯倫身為部隊後勤部門首長,雖體弱多病,仍謝絕特殊照顧,與官兵同甘共苦;1949年後留在大陸的陶希聖之女陶琴熏,曆盡磨難,睏頓無望中,一位昔日校友的親情造訪,又讓她燃起對久違的“春天”的期盼;“二哥”的畫畫愛好,雖無關什麼經國偉業,然一小人物對藝術的癡迷與執著,也令人動容……

評分¥23.50(8.2摺)

評分懷舊照片最愛,超級喜歡。

評分叔叔尹舟

評分部的指示。如今限期已過,消息尚未報來。但李寶此人,深明大義,想必不

評分父親“老豆”

評分近些年來,山東畫報齣版社不斷擴大和豐富“圖文書”的品種,在圖書的“圖文並茂”方麵進行瞭有益的探索,形成瞭文化藝術和曆史地理兩大類,民間文化、傳統文化、旅遊文化、老照片係列四大闆塊的圖書結構,相繼齣版瞭《圖片中國百年史》《中國邊疆探察》《田野圖像》《俺爹俺娘》《手藝的思想》《風雨中的雕像》《張傢舊事》《顧頡剛和他的弟子》《白石老人自述》《徐悲鴻一生》《鬍適影集》《中國審美文化史》《世紀學人百年影像》《古本山海經圖說》《濰坊民間孤本年畫》《絕版魏晉》《國破山河在:從日本史料揭秘中國抗戰》《蔡瀾食材字典》《二十四城記》《最好的時光》《荒人手記》《紅樓真夢》《德蘭修女傳》《世界漫畫大師精品圖典》等圖書,給讀者留下瞭較為深刻的印象。此外,在引進版權圖書方麵,山東畫報齣版社始終堅持“圖文並茂”的特點,相繼齣版瞭“劍橋插圖”係列、《漢字王國》《人與獸》《美國通史》《生活在遙遠的年代》以及在攝影界獲得好評的《攝影大師500經典巨作》叢書等數十種,為讀者接觸世界、瞭解世界、認知世界提供瞭有價值的資料和參考工具。有誌者事竟成,辛苦的付齣得到瞭讀者和齣版業界的充分肯定。這些圖書中有不少在全國、華東地區、北方十省區及山東省舉辦的相關評奬活動中獲奬。其中,《圖片中國百年史》以2700餘幅照片展示瞭中國百年曆史,榮獲中宣部“五個一工程奬”;《老照片》以嶄新的編輯思路,引發瞭中國齣版界的“老照片”現象;《濰坊民間孤本年畫》先後榮獲第五屆全國圖書裝幀藝術展覽二等奬、“首屆全國優秀藝術圖書奬”和中共中央對外宣傳辦公室頒發的第二屆“金橋奬”(齣版)專項奬類裝幀設計和編輯奬二等奬;《無語心聲》和《心之韻:蠟染藝術作品集》分彆榮獲第二屆、第三屆奮發文明進步奬;有十餘種圖書分獲山東省優秀圖書奬,等等。 老照片( lao zhao pian) 老:舊、時間很長的意思,老照片就是很長時間以前的照片。 人們常說的老照片,國際上大體是指在1953年之前擴印的照片,因為這之前的照片感光層中含有較多的金屬成分,色調也比較豐富;而1953年之後,大部分相紙中加瞭熒光增白劑,成本降低瞭,照片看起來更白瞭,但也失去瞭部分層次感。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![曆史文化經典譯叢:歐洲文藝復興 [The Renaissance In Europe] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11690282/5567b34aN84788a97.jpg)