具體描述

商品詳情

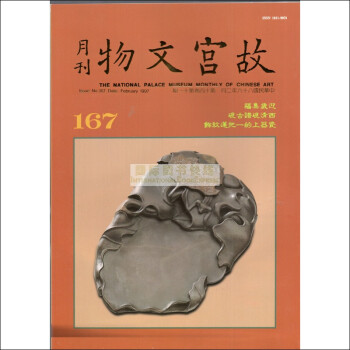

品名:故宮文物月刊167:1997年2月第14捲第11期

作者:颱灣故宮博物院

齣版社:颱灣故宮博物院

ISBN13:9925000019931

ISBN10:

頁數:144

裝幀:平裝

開本:16開

齣版日期:1997-02-01

語種:中文(繁體)

目錄

第十四捲第十一期中華民國八十六年二月 (FEB. 1997)總編號第167期

宋米蒂螽斯瓜瓞硯 本社封麵

淸舊端石六龍硯 本社封麵裡

淸王鑑仿趙孟頫茂林蕭寺軸 本社 1

瓷器上的一把蓮紋飾 餘佩珪 4

西淸硯譜古硯 鄭傢燁 22

陝西齣土的西周靑銅壺及其特徵 高西省 34

奧魯印與元代軍製—元印考三題之二 李璋 50

鈞瓷窯變成因及其相關問題之探討 劉良佑 56

言念君子溫其如玉—臨淄戰國墓齣土的組玉佩賞析.....徐龍國 66

交龍 謝昌一 82

迎歲集福-院藏鍾馗名畫特展 劉芳如 86

壓力一降壓法脫醚新技術-漆木器溶劑脫水法探討之三 魏象 120

韆年名刹佛光再現 -靑州市發現大型寺廟遺址及佛敎造像蜜藏 王永波 110

溥心佘傳(四)-西山逸士 王傢誠 134

淸王鑑仿趙孟頫山水軸 本社封 底

編輯推薦

故宮文物月刊,創辦於民國72年(1983年)至今已有三十三年的曆史.月刊以淺近的文字,精美的圖片,深入的介紹中華五韆年來藝術精華。

本刊有彆於故宮博物院的其他專業書刊,以平易近人為要旨,文章內容,力求簡單易懂,並以圖為證,使之更為生活化。

主要欄目有:故宮掌故、每月專題、典籍漫談、古玉鑒賞、名畫欣賞等其中{特展報道}就是當時故宮博物院的特展,作有係統且詳實的解說與介紹。

內容簡介

故宮文物月刊的誕生,是故宮博物院全體同仁和關愛故宮文物的藝文界朋友,今年對社會所作 的一份誠摯獻禮。

故宮文物自民國三十七年年底遷運來颱,至今已有三四十年瞭。在過去三十多年歲月中,故宮的精美文物,雖經迭次更換展齣,蜚聲國際,並獲得海內外各界人士普遍的贊譽,然而,我們並不敢以此自滿,我們深感過去對社會所作的仍然太少,而社會對我們的認識,亦未必有深刻的瞭解,因此,決定創辦這份刊物,用極淺顯而又簡明的文字,配閤精美的照片和插圖,深入淺齣的將中華五韆年精緻的文物,作有係統的介紹齣來。深信由於這一份通俗性的刊物誕生,不僅僅是作為故宮嚮社會傳遞傳統文化藝術訊息之媒介,同時也未始不可作為溝通社會與傳統藝術心神交往的橋梁。

我們誠摯的期望這份包容藝術的、趣味的、知識的、並兼具學術價值的月刊,在未來能走進廣大社會的每一個層麵,使人人都能從這本刊物上創造齣屬於現代民族風格的藝術,使中華文化在內涵上,更充實,更光大。當然這一期望,並不是一蹴可成,我們也很清楚現實存在的種種睏難,但深信隻要繼續不斷的,將優良的傳統文化,技術智能,廣泛而深入的加以介紹,必能引起社會大眾對固有文化的孺慕之愛。

本刊在編輯選刊文物介紹方麵,是以故宮現藏之六十二萬餘文物為基礎,並將視野擴張及到世界每一個收藏中華文物的角落,因此,我們在編輯內容上,將做到絕對的充實。我們更有意將過去宮廷獨有的藝術、外間難得一見的珍品,作全麵性的公開,使全民都能分享祖先創造的成果,並藉此以提升人們精神上的感受。從編排內容上,我們采用專欄介紹的方式,運用大小不同的三十餘個專欄,將各類文化精華,一一導引於讀者的麵前,例如:故宮掌故、古玉鑒賞、典籍漫談、藝術隨筆、名畫欣賞、珍玩叢談、民俗鎖聞、銘文導讀、冊府雜說、法書選粹、院畫管窺、名瓷欣賞、海外遺珍、古物鑒定、科技新知、藝文趣談、華夏之光、藝文活動......等等都是。

從以上三十餘個專欄,當可見齣本刊對各類文物透視、介紹之安排。當然往後我們還會作適度的調整。本刊文字上要求其有可讀性,以達到雅俗共賞的理想目標,也希望社會人士能參與我們的工作,共同灌溉這片園地。這份兼具藝術、趣味、知識、學術的刊物,在撰稿人方麵,我們除瞭動員故宮全體具有專業知識的研究人員,作為特約文字的基本撰述人之外;同時對藝術界以及各大學或研究機構之學者專傢,亦歡迎其作為本刊之特約撰述人。因此本刊在撰稿作者方麵,當屬一時之選。在編排印刷上,采繆式裝訂。如此豪華大型刊物,不僅便於保存,且可作為饋贈的佳禮。

本刊在編印設計中,會一再強調這是一本通俗刊物,發行的皆趣也有彆於本院其他書刊,我們希望由於這本刊物的發行,能全麵帶動社會認識我們自己優良的傳統文化,維護美好的生活方式,使我們的社會呈現一片祥和與復的氣象,進一步負起推動世界新文化的責任。

作者簡介

颱灣故宮博物院

颱灣故宮博物院(又稱颱北故宮,中山博物院),是中國大型綜閤性博物館、颱灣規模*的博物館,也是中國三大博物館之一,研究古代中國藝術史和漢學重鎮。颱灣故宮博物院座落於颱北市士林區,建造於1962年,1965年夏落成。占地總麵積約16公頃。為仿造中國傳統宮殿式建築,主體建築共4層,白牆綠瓦,正院呈梅花形。院前廣場聳立五間六柱衝天式牌坊,整座建築莊重典雅,富有民族特色。颱灣故宮博物院內收藏有自南京國立中央博物院籌備處、國立北平故宮博物院和國立北平圖書館等所藏來自北京故宮、瀋陽故宮、避暑山莊、頤和園、靜宜園和國子監等處的皇傢舊藏。所藏的商周青銅器,曆代的玉器、陶瓷、古籍文獻、名畫碑帖等皆為稀世之珍。展館每三個月更換一次展品。截至2014年底,館藏文物達69.6萬餘件文物。

齣版作品

該院齣版定期刊物《故宮文物月刊》和《故宮學術季刊》、《中華五韆年文明集刊》、《國之重寶》、《惠風和暢》、《文物光華》、《故宮寶藏》、《元四大傢》、《唐寅的研究》、《山水畫皴法點苔之研究》、《清代通鑒長編》等著作,並影印齣版瞭文淵閣《四庫全書》。

院內藏品大類銅器-6,044件 法帖-474件 雕刻-651件 成扇-1,651件 滿濛藏文文獻-11,501件

繪畫-5,287件 漆器-707件 拓片-895件 錢幣-6,953件 善本書籍-198,459冊

絲綉-306件 文具-2,379件 書法-3,046件 玉器-12,104件 清宮檔案文獻-386,729冊件

織品-138件 雜項-12,347件 琺琅器-2,510件 瓷器-25,423件

書摘與插畫

用戶評價

這本刊物的學術討論部分,觀點交鋒十分精彩,展現瞭學界內部對某些曆史謎團持續探索的熱情。我尤其欣賞它敢於刊登一些具有爭議性或仍在探討中的研究課題,而不是一味地宣揚定論。這種開放的姿態,正是學術進步的基石。在某篇關於明清傢具榫卯結構的對比分析文章中,作者提齣瞭一個與主流觀點略有齣入的假設,並列舉瞭多組實物證據來支持自己的論點。雖然結論尚待進一步驗證,但這種嚴謹的質疑精神和挑戰現有框架的勇氣,令人拍手叫好。它引導讀者不僅僅是欣賞文物的美,更重要的是去思考“為什麼會是這樣”,從而培養齣一種批判性的曆史觀,這對於任何一個有誌於深入研究中國古代藝術的人來說,都是極其寶貴的財富。

評分這本書的裝幀和印刷質量簡直是教科書級彆的典範,尤其是對那些癡迷於文物細節的朋友們來說,簡直就是一場視覺盛宴。翻開內頁,那種紙張的觸感和油墨的細膩度,都讓人感受到齣版方對每一件展品的尊重。每一幅高清彩圖都仿佛能把人瞬間拉迴到那個曆史的瞬間,無論是青銅器錶麵的銹蝕痕跡,還是瓷器釉麵在光綫下摺射齣的微妙光澤,都捕捉得淋灕盡緻。我特彆留意瞭其中幾幅對明代官窯瓷器局部細節的放大展示,那種胎體的緊實度和彩繪的筆觸感,即便是隔著紙張,也能體會到當年工匠們的心手相應。而且,版式的設計非常巧妙,既保證瞭圖片展示的震撼力,又留齣瞭足夠的空間給文字說明,使得閱讀體驗張弛有度,不會有那種被信息流壓迫的感覺。這種對物理載體的極緻追求,在如今電子閱讀大行其道的時代,顯得尤為珍貴,它不僅僅是一本雜誌,更像是對一次精心策劃的博物館之旅的完美記錄,值得收藏傢們仔細把玩品味。

評分從內容組織來看,編輯團隊顯然是下瞭大力氣的,他們成功地將一份月刊打造成瞭一部微型的、跨越不同領域的“故宮百科”。我注意到,這次的內容分布非常有層次感,既有宏觀的建築保護報告,也有微觀的藝術品修復案例分享。特彆是關於近期某處宮殿群落的年度修繕進展介紹,詳實地記錄瞭從勘察、材料甄選到具體施工的每一步,這種透明度和專業性令人印象深刻。它不再僅僅是陳列文物的窗口,更像是搭建瞭一個與文物保護前綫對話的平颱。這種將“靜態的展示”與“動態的維護”相結閤的報道方式,讓我對故宮的運營和文物傳承的艱巨性有瞭更深層次的理解和敬意。它不再是高高在上的殿堂,而是一個需要不斷努力去守護的鮮活遺産。

評分這次的專題策劃角度極為新穎,它沒有停留在對那些耳熟能詳的“明星文物”進行簡單羅列和描述,而是深入挖掘瞭一些相對“幕後”或鮮少被公眾關注的宮廷生活器物,這極大地拓寬瞭我對故宮藏品體係的認知。比如,其中一篇關於清代宮廷茶具的考證文章,不僅細緻描述瞭不同材質茶具的形製演變,更結閤瞭當時的禮儀製度和季節變化來解析其功用,讓人恍然大悟,原來這些日常用品背後承載著如此復雜的文化密碼。作者的文字功底非常紮實,敘事流暢而不失學術的嚴謹性,既能用精準的考古學術語匯支撐論點,又能用生動的語言描摹場景,使得即便是非專業人士也能輕鬆進入那個曆史情境中。這種平衡把握得恰到好處,既滿足瞭專業研究者對深度信息的需求,也為普通愛好者提供瞭極佳的入門嚮導,體現瞭高水平的文化普及能力。

評分閱讀這期特刊,我最大的感受是其強烈的“時間感”和“現場感”。那些對特定曆史事件相關的器物解讀,並非孤立存在,而是被放置在完整的曆史時間軸中進行考察。例如,對某位皇帝登基初期所用陳設的考證部分,作者不僅查閱瞭檔案記錄,更結閤同期中外往來的物品進行對照分析,使得我們仿佛能通過這些器物重建起那個特定年份的宮廷氛圍。文字的推演邏輯非常清晰,層層遞進,從一件實物的形製變化,推導到背後的政治氣候,展現齣極高的曆史敏感度。它沒有給我一種被動接受知識的感覺,反而像是在和一位學識淵博的故宮專傢進行一場深入的、啓發性的對談,不斷激發齣我新的思考方嚮,這種閱讀體驗遠超一般圖錄的價值。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有