具体描述

编辑推荐

林散之,我国书坛的“一代宗师”,诗、书、画“当代三绝”,大器晚成的典型。“林体”之气、之韵、之意、之趣,皆达超凡境界,今人识之、赏之、品之,则久之、益之、深之。

十八年前,我国书画市场还没完全起步。古吴轩出版社的前辈们经过三年努力,于一九九七年正式出版《林散之书法集》,这在当时情势下是需要付出大智慧和大勇气的。在这书中,“林体”之全、之真,至今无书能比,其书装帧、设计,完全的“高、大、上”,真正开了“大红袍”之先,无怪乎被评为出版奖——中国图书奖,并获得第七届华东地区书籍装帧整体设计大奖。

十八年来,此书获得了中国书画界几乎所有专家、学者的高度关注和充分肯定,也得到社会各界的关心与支持,享誉海内外。林老先生留给世人的墨宝,由此得到了集中体现和传承发扬。

十八年后,书家与日俱增,书画市场日益兴盛,深爱此书者越发得多。爱好者欲从中学习临摹,专业者想从中悟道开窍,收藏者愿从中比照鉴赏。重印《林散之书法集》,可谓顺应读者的需求。

为此,在倍加珍惜老一辈艺术家留给我们宝贵的艺术财富的同时,新古吴轩出版人集中现有的全部资源,经过全面科学的论证,查阅档案,仔细寻找第一版图书原始的反转片,克服了相关技术难题,组织强大的编辑力量,力求原貌再现林散之书法的艺术精髓和优秀的艺术成就。

《林散之书法集》的重印,离不开各界人士的大力支持。特别是林散之的长子——现年八十八岁高龄的林筱之先生,对图书的重印做出了巨大贡献,由于此书首印距今有十八年之久,重印此书需得到重新授权,林老不仅爽快地授了权,还专门抽出时间来逐页审稿。在此,我们不禁要向他由衷地深深感谢,真诚地再道上一声“谢谢”。与此同时,还要感谢张剑敏、丁国剑为本书重印费心费力。

希望此书能真真切切带给您春雨般的心灵滋润……

内容简介

《林散之书法集》为草圣林散之的书法作品集,共收录林散之不同时期的书法作品如《翁森诗·四时读书乐》、《书稿·山水类编》、《谢灵运诗·登江中孤屿》等近百幅。林散之书法雄伟飘逸,磅礴旷达,富有强烈的艺术感染力,《林散之书法集》极具收藏价值。

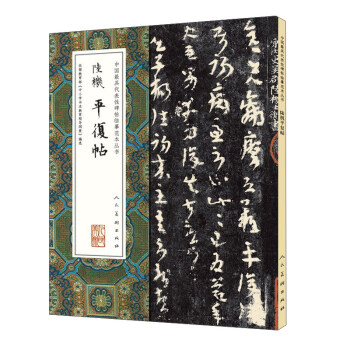

内页插图

目录

致林散之函

题词

前言

仙风道骨林散之

翁森诗四时读书乐

书稿山水类编

以义抑强以仁恤弱乃台吐曜乃岳降精

谢灵运诗登江中孤屿

俾寿而臧书传雷岸

小立江村独来烟水 不居朝市为此云罗

杜甫诗秋兴八首之二

自作诗暮登鸡鸣寺

自作诗示秋水

自作诗枭矶孙夫人庙

罗浮括苍神仙所宅图书金石作述之林

欲上青天揽日月吾将此地巢云松

小雨藏山客坐久长江接天帆到迟

杜甫诗秋兴八首后四首

四友斋论书一则

自作诗感赋

世界大同兼施博爱人间郅治选贤举能

自作诗荆溪二首

郑子经衍极一则

题画

自作诗寒山寺

临汉碑

临汉碑

李白诗庐山五老峰

自作诗归去

无可奈何花落去似曾相识燕归来

万山红遍层林尽染漫江碧透百舸争流

自作诗太湖丰圻

毛泽东词蝶恋花从汀洲向长沙

毛泽东词采桑子重阳

毛泽东词清平乐六盘山

毛泽东词浪淘沙北戴河

郑子经衍极一则

书似青山常乱叠灯如红豆最相思

自作诗读渐江上人黄山画稿刻本有感

……

用户评价

从技术层面上来说,这本影印集的印刷质量是令人叹为观止的。我们都知道,书法艺术的精髓往往蕴藏在墨色的浓淡干湿、线条的涨瘪枯润之中,这些细微的变化,是衡量一幅作品艺术价值的关键。我对比了书中收录的几幅公认的精品,那些飞白处的枯笔,那些浓墨饱含力量的“积墨”,都得到了极其精准的还原。即便是放大细节观察,线条边缘的锐利感和墨汁渗透到纸张纤维中的层次感依然清晰可辨,这对于研究者来说,是至关重要的。很多市面上的低劣影印本,往往将所有墨色都处理得过于“平滑”和“统一”,使得作品失去了生命力,而这本集子完全避免了这个问题。它似乎采用了高精度的扫描技术,最大限度地保留了原件的“现场感”,让人感觉就像是亲眼面对着原作在揣摩笔意,这无疑是对书法家精湛技艺的最好致敬。

评分这本书的阅读体验,远超出了我预期的“图册”范畴,它更像是一部富有哲思的艺术随笔。在欣赏那些气势磅礴的作品时,我常常会思考创作者在落笔瞬间的心理状态和对文字意境的理解。虽然书本身没有冗长的理论阐述,但通过对不同时期作品所展现出的“气韵”的对比分析,我仿佛能感受到一种无形的叙事线索。比如,那些晚期作品中流露出的那种超脱尘世的淡泊与超然,与早年那种激昂慷慨的情绪形成了鲜明的对比。这种对比让我意识到,书法不仅仅是技巧的展示,更是艺术家一生心路历程的物化体现。阅读过程,变成了一种与古人精神世界的对话,是对生命体验和艺术哲学的深度探寻。这种潜移默化的影响,才是真正优秀艺术典籍的价值所在,它给予读者的思考空间,远比直接的文字注释要来得更广阔。

评分这本书的选篇和编排逻辑,体现了编辑团队对这位大家艺术生涯脉络的深刻理解。它并非简单地将作品堆砌在一起,而是似乎遵循着一条清晰的、循序渐进的艺术成长轨迹。我注意到,开篇的一些作品,虽然已经展现出非凡的功力,但似乎还带着某种探索和初试锋芒的锐气,笔法略显峻急,情感表达也更为直接外放。随着页面的深入,你会发现线条逐渐变得圆融、内敛,用笔更加精纯,那种“入木三分”的力道被化为一种无声的内在张力,达到了炉火纯青的境界。这种编排方式,极大地帮助读者把握了这位书法家风格演变的微妙之处,让人可以清晰地追踪到其“变法”的关键节点。特别是那些跨越了不同时期的代表作的并置对比,更使得其艺术思想的演进如同在眼前展开,而不是仅仅停留在孤立的作品欣赏层面。这种结构上的匠心,让阅读过程充满了发现的乐趣,也极大地提升了学习和鉴赏的效率。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品级别的享受,从封面材质的选择到内页纸张的细腻触感,都透着一股沉静而高雅的气息。我尤其欣赏那种略带纹理的纸张,它不仅仅是承载文字和图像的载体,本身就散发着一种古朴的韵味,让人在翻阅时仿佛能触摸到历史的温度。装帧的考究,也反映了出版方对这位艺术大师作品的尊重。每一页的排版都经过了深思熟虑,字距、行距的把握恰到好处,使得原本需要细细品味的墨迹在视觉上得到了极大的舒展,即便是初次接触书法艺术的人,也能感到一种扑面而来的气度和从容。我花了好长时间只是单纯地欣赏它的物理形态,那种沉甸甸的质感,和它所蕴含的艺术重量是成正比的。打开书时,那种淡淡的墨香和纸张特有的味道混合在一起,营造出一种沉浸式的阅读体验,让我暂时脱离了外界的喧嚣,完全沉浸在那种宁静的氛围之中。这本集子本身,就像是一件经过精心打磨的文物,值得珍藏。

评分这本书的实用价值和收藏价值是毋庸置疑的,但最让我触动的是它所激发出的那种对传统美学的回归渴望。在当下这个充斥着快速传播和碎片化信息的时代,能够静下心来,去品味这种需要时间沉淀的艺术形式,本身就是一种难得的奢侈。当我沉浸在那些或疾或徐、或刚或柔的线条之中时,我感觉自己的心绪也随之被梳理和净化了。书中收录的作品,无论是行草的飘逸灵动,还是楷书的端庄沉稳,都传递着一种强大的正向能量。它提醒着我们,真正的艺术是超越潮流的,它关乎的是永恒的人性表达和对至美境界的不懈追求。对于任何一个热爱中国传统文化,并致力于提升个人审美修养的人来说,这本书不仅仅是一部参考资料,更像是一剂精神上的良药,让人在浮躁中寻得一方宁静的立足之地。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有