具体描述

编辑推荐

《中国历代经典碑帖》精选历代名碑名帖,集合诸体代表范本,适合于专业书法临习及收藏鉴赏使用。该书特点在内容的选取上大限度还原作者具有特色、高水平真迹,选取尽量清晰的原作,高品质,低定价,是一套很好的原碑帖丛书。

内容简介

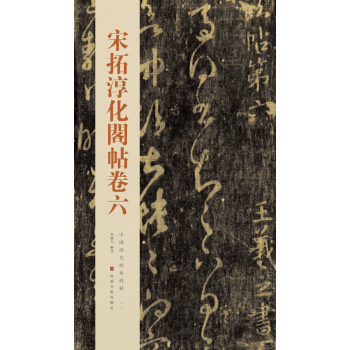

《淳化阁帖》是公元992年中国北宋第二位皇帝宋太宗赵光义在位时组织编集刊印的,是中国历史上第一部大型名家书法集帖,编刻于淳化三年,故名《淳化阁帖》。《淳化阁帖》是流传至今年代久远的一部丛帖,被誉为中国书法史上的“圣经”。

《淳化阁帖》共10卷,收录了中国先秦至隋唐一千多年的书法墨迹,包括帝王、臣子和著名书法家等103人的420篇作品,被后世誉为中国法帖之冠和“丛帖始祖”。

《中国历代经典碑帖:宋拓淳化阁帖卷六》精选宋代书法名家经典《淳化阁帖》第六卷,大限度还原作者具有特色、高水平真迹。

作者简介

秦绪全,1976年生,祖籍山东五莲县,号困雪斋、困雪等。2003年毕业于中国美术学院美术史论系金石典籍专业,精于书法、碑帖、书画鉴定等,对中国古代金石、历代碑帖拓本及伊秉绶资料之收集用功尤勤。出版图书《中国书法典籍》共50册,每本5000册全部售罄。

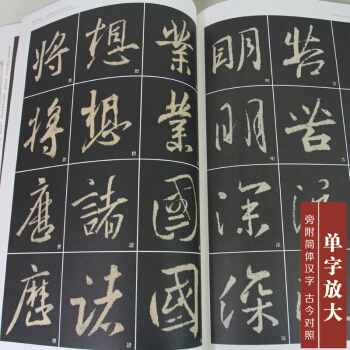

内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的装帧质量虽好,但作为工具书的使用体验上,我发现有一些小小的遗憾需要提及。比如,虽然纸张厚实,但由于是精装,全书的展开角度不如一些平摊设计来得顺手,在临摹时,尤其是在书页的两侧边缘部分,需要费力按住才能保持平整,这对于追求一气呵成的书写者来说,确实稍显不便。另外,考虑到其作为拓本的属性,我希望在后续的印刷中,能考虑增加一些更专业的防反光处理,尽管现在的光泽度适中,但在特定光源下,个别浓墨部分的油光感还是会轻微干扰对笔锋尖锐度的判断。当然,这些都是站在一个“使用者”的角度提出的优化建议,并不影响其作为艺术品和资料汇编的价值,只是希望未来的版本能更加贴近书法的实践需求,让学习者能更加无碍地与其进行互动交流。

评分这本书的装帧真是让人眼前一亮,那种沉甸甸的手感,初次翻阅时,就能感受到制作者的匠心独运。纸张的选择非常考究,不是那种轻飘飘的现代纸张,而是带着些许年代感的,墨色的晕染也恰到好处,使得原本就精彩的字迹在视觉上更具层次感。尤其是它的开本,拿在手里阅读,无论是从哪个角度欣赏,都能感受到一种古朴典雅的气息,仿佛时间都慢了下来。装订处的细节处理也看得出是下过功夫的,线装的工艺一丝不苟,每一页的翻动都顺滑而有仪式感,让人在阅读的过程中,不自觉地放轻动作,生怕破坏了这份宁静的美好。这样的书籍设计,本身就是一种艺术的呈现,远远超越了单纯的工具书范畴,更像是一件值得珍藏的艺术品摆在案头,每次触碰都能带来心灵上的愉悦和对传统文化敬畏之情。整体来看,从外到内都散发着一种低调而奢华的质感,是那种可以传之久远的藏书佳品。

评分这本书的排版布局简直是书法欣赏的教科书级别典范。在处理这些历史遗存时,版式设计往往是最考验功力的环节,但这里处理得非常得体。它巧妙地平衡了字帖的实用性与图像的艺术性。在需要仔细辨识笔画细节的地方,留白恰到好处,不至于让墨迹过于拥挤;而在需要展示整体气韵或章法结构时,又将篇幅留足,保证了视觉的舒展和力量的完整传达。尤其值得称赞的是,对于那些经典性的局部特写,它们与全貌的对照安排得极具匠心,让读者可以迅速捕捉到从宏观到微观的审美变化。这种高水平的视觉引导,极大地降低了初学者理解的门槛,同时也满足了资深鉴赏家对精微之处的苛求。阅读时,眼睛和心灵都能得到极大的满足,每翻一页都像是在进行一次精心策划的展览参观。

评分我特别喜欢这本书里附带的那几篇关于拓印技术和摹写历史的随笔。这些文字虽然篇幅不长,但却像是一扇通往古代工匠世界的窗口。它详细描述了宋代以来拓印工艺的演变,从最初的拓包、拓印到后来的精致摹刻,每一种技术的背后都蕴含着对原件的敬畏与理解。这些零散的片段,丰富了我们对这些书法作品的“物质文化史”的认知,让我们明白我们看到的“字”是如何穿越漫长的时间到达我们手中的。这种对过程的关注,使得欣赏书法不再仅仅停留在“美学”层面,更增添了一层“历史的厚度”。它提醒着读者,我们所面对的每一道墨痕,都凝聚了多代人的心血与智慧,这种对“物证”的尊重感,让整本书的品位瞬间提升到了一个全新的高度,是真正有内涵的出版物。

评分我花了很长时间来研究那些复杂的图版说明和考证部分,不得不说,作者在文献梳理上的功力深厚得惊人。那些繁复的拓本流传脉络,不同版本之间的细微差异,以及涉及到的历代名家的批注,都被梳理得井井有条,逻辑清晰得让人佩服。很多我原本模糊不清的历史背景和艺术关联,在阅读完这部分的深度解析后,瞬间豁然开朗。尤其是一些关键的碑刻流变历史,不再是教科书上那种冷冰冰的叙述,而是充满了历史的张力,仿佛能看到当年匠人凿刻时的每一锤、每一刀。这种将学术严谨性与阅读趣味性完美结合的叙事方式,极大地提升了阅读体验,让枯燥的考据工作变得引人入胜。对于真正想深入了解中国书法源流的人来说,这部分的深度内容,绝对是无价之宝,绝非市面上那些粗制滥造的普及读物可比拟的。

评分不错!

评分若有需要值得购买

评分很好,买了收藏

评分很好,买了收藏

评分很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。

评分很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。很好的书。

评分经常买书的,一年要买好多书,一如既给予往好评。

评分印刷不错,价格实惠,送货很快,方便

评分自主学习的基础上,以自己的教育教学活动为思考对象,来对自己所做出的行为、决策及由此产生的结果进行审视和分析,用教育科学研究的方式,主动地获取知识,应用知识解决教学实际问题,提高参与者的自我觉察水平,促进自身能力的发展做一个善于反省的人。文中有这样一段话,“中国文化中有一个词是‘反省’,荀子曰:君子日三省乎己。长期以来,我们的教学,包括我们的学生,包括教师自己,对自己的长处和短处其实自身都有较全面的认识,但是真正会去反思还比较少。总是说自己加强要自己业务与政治的学习。而实际上往往成为一种泛泛而谈的“学习”。离不开终身的学习,一旦自己停止了学习,那么工作如同机械的运作,便毫无意义,没有活力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有