具体描述

内容简介

本书主要论述中国古代植物学的萌芽、植物语言学、文献及内容、救荒食用植物的研究以及为人类服务的植物和昆虫等方面的成就和贡献。适于科学史工作者、生物学工作者和相关专业的大学师生阅读。目录

凡例插图目录

列表目录

缩略语表

志谢

作者的话

第三十八章 植物学

(a)引言

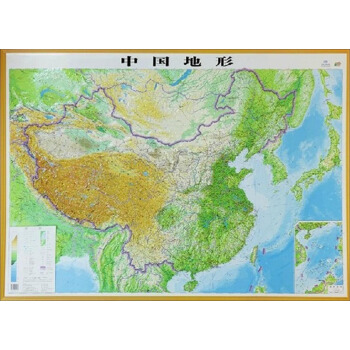

(b)背景:中国的植物地理学

(1)植物区系的分区

(2)地植物学的萌芽

(ⅰ)《管子》中的生态学和植物地理学

(ⅱ)中国和土壤科学

(ⅲ)《管子》和《书经·禹贡》篇中的土壤学

(3)橘和枳的问题

(c)植物语言学

(1)植物术语学

(ⅰ)植物部首

(ⅱ)叙述植物学语言

(2)植物命名法

(ⅰ)普通名称和学术名称;双字名称和多字名称

(ⅱ)分类学语言

(ⅲ)派生词的杂乱和编码的冗余

(ⅰⅴ)分类学和表意文字

(d)文献

(1)词书和类书

(ⅰ)最古老的类书

(ⅱ)启蒙读物

(ⅲ)帝王文选

(ⅰⅴ)分类汇编

(ⅴ)科技词典的起源

(ⅵ)按字体、音韵或词组编写的词典

(2)博物学(本草)汇编;一个伟大的传统

(ⅰ)名称的起源

(ⅱ)神农

(ⅲ)著名的医生

(ⅰⅴ)从周朝至陈朝(公元前6世纪—6世纪)的植物学著作

(ⅴ)隋朝和唐朝(公元6—10世纪)的本草学

(ⅵ)宋朝、元朝和明朝(公元10—16世纪)的博物学和印刷业

(ⅶ)药学家之王

(ⅷ)《本草》自身发展的最后阶段

(3)野生(救荒)食用植物的研究

(4)植物学专著及论文

(ⅰ)柑橘

(ⅱ)竹

(ⅲ)芍药属植物

(ⅰⅴ)菊

(ⅴ)兰

(ⅵ)蔷薇科

(ⅶ)其他观赏植物

(5)外来的和历史的植物学

(ⅰ)边境地区考察

(ⅱ)古代植物名称解释

(e)为人类服务的植物和昆虫

(1)天然植物杀虫剂

(ⅰ)最早的植物杀虫剂

(ⅱ)神农的遗产

(ⅲ)中古代药学家的馈赠

(ⅰⅴ)东西方的汇合

(2)害虫的生物防治

(ⅰ)害虫和天敌

(ⅱ)柑蚁的故事

(ⅲ)其他昆虫

(ⅰⅴ)脊椎动物

参考文献

缩略语表

A1800年以前的中文和日文书籍

B1800年以后的中文和日文书籍和论文

C西文书籍和论文

索引

译后记

用户评价

这本书的出版,对于任何一个关心中国古代科技史的读者来说,都无疑是一份厚礼。李约瑟先生倾注毕生心血的研究成果,为我们揭示了中国古代在科学技术领域取得的辉煌成就,而《植物学》这一分册,更是将目光聚焦于我们赖以生存和发展的基本领域。我个人非常关注中国古代农业技术的进步,以及古人如何通过对植物的研究,来提升粮食产量、改良作物、甚至发展出精妙的园林艺术。书中丰富的插图和详细的文字描述,相信一定能让我们身临其境地感受到中国古代在植物学方面的深厚积累。这本书的价值,不仅仅在于对过去的梳理,更在于它能够启发我们思考,如何在现代社会继承和发扬这份宝贵的科技遗产。

评分拿到这本书,感觉就像捧着一座宝藏。我对李约瑟的这套《中国科学技术史》心仪已久,这次终于入手了《生物学及相关技术》卷的《植物学》分册。我知道这套书的学术严谨性和资料搜集之全面是毋庸置疑的,即使只是粗略翻看,也能感受到作者深厚的功底。我对于书中如何梳理中国古代植物学的发展脉络感到非常好奇,尤其是关于古代的植物图谱、本草学著作,以及它们在中国古代医疗、农业、甚至饮食文化中的地位。我期待从中了解中国古代在这些方面的独特贡献,以及这些知识是如何代代相传、不断发展的。这本书不仅仅是关于植物的科学,更是关于中国古代人民认识世界、改造世界方式的生动写照。

评分这本书的包装就很有分量,拿到手里沉甸甸的,一看就知道内容绝对扎实。虽然我最近工作比较忙,抽不出大块时间来细细阅读,但偶尔翻开一页,就被其中严谨的考证和丰富的史料深深吸引。我最看重的是这类著作的学术价值,李约瑟先生毕其一生致力于梳理中国古代的科技成就,其宏大的视野和细致的研究,对我们理解中华文明的独特贡献具有不可替代的作用。我特别喜欢他梳理脉络的方式,总能将看似零散的知识点串联起来,展现出中国古代在各个技术领域发展的逻辑和演进。虽然这本书是关于植物学的,但我相信即便不是专业人士,也能从中感受到中国古代人民在认识自然、改造自然方面所展现出的智慧和创造力。希望未来能有更多的时间,能真正地潜心钻研,去体会其中蕴含的深厚文化底蕴。

评分作为一名对中国古代文明抱有浓厚兴趣的读者,李约瑟的《中国科学技术史》系列一直是我心中的神作。此次购入的《生物学及相关技术》第一分册《植物学》,更是我对中华民族在生物领域智慧探索的期待。我知道,这本书将带领我们穿越时空,去探寻那些被历史尘埃掩埋的珍贵知识。我尤其好奇书中会如何呈现中国古代在草药学、植物栽培技术、以及与植物相关的饮食文化上的独特成就。能够通过这样一本严谨的学术著作,深入了解中国古代人民如何观察、认识、并巧妙地利用自然界中的植物资源,这对我而言,是一种极大的精神享受。这本书不仅仅是学术的,更是文化的,它承载着中华民族对生命和自然的深刻理解。

评分刚拿到这本书,就被封面设计吸引了,低调中透露着一种厚重的历史感。虽然我并非植物学专业出身,但对中国古代科技史一直有着浓厚的兴趣,尤其是李约瑟的这套巨著,简直是中国科技史研究的圣经。这次选择的这本《植物学》分册,据说内容极其详尽,从植物的认知、栽培、利用到相关的医学、农学实践,都做了深入的探讨。我尤其期待书中能够展现古代中国在植物分类、药用植物研究、以及农业技术方面的创新。想象一下,在没有现代科学工具的时代,古人如何通过长期的观察和实践,总结出如此丰富的植物知识,并将其运用到生产生活中,这本身就是一种令人震撼的智慧结晶。这本书的价值,不仅仅在于知识的传递,更在于对中华民族创造力的肯定和激励。

评分朋友特别推荐,很棒的书,学习了

评分详细展示了中国古代农具和动力机械的缘起和发展。

评分终于出版了,现在网上把有些书的价格都抄的离谱了!这本书现在我已经买下了,现在我来给它写段评论吧! 先从哪里说起呢?还是先从它的品相说起吧!也就是先从它的外表说起吧!这本书的品相还是很好的,绝对的是全品书。也就是说封面很平很新,没有折角,印刷精致美丽大方,当然就很漂亮啦。要说到品相好,还得说说它的正文啊!每一页上都有字呢!每个字都能看清楚呢!最难能可贵的就是每页都很规整,没有脱页、漏页的现象出现呢!每个字印刷的都很精细呢。好的,现在品相已经评论完了,至此品相这一个环节还是可以打个很高的分呢。 说完了品相,接下来我们该评论些什么内容呢?是书的内容?还是书的包装?还是书的运输?还是书的价格呢? 我觉得还是先从书的内容说起吧!其实,说实话,这本书我也是刚买回来,也就是说我买的是本新书,或者说得更直白些,这本书事实上我还没有认真读,也只是粗略的翻了一下。从目录来看,这本书的选题还是很好的,还是很成功的,换句话说这本书的选题质量不是很坏,不是很失败。一个好的选题就保证了书的大半质量。这本书资料详实,论证扎实,考据精密,且符合学术史的主流趋势,是一本相当不错的书,读来可以让人受教很多。最难能可贵的是,它的选题非常地吸引我,因为我最近确实也在关注类似的选题,希望能在这本书中获得启发,并找到有用的东西,也就是说要自动屏蔽额那些没有用的东西。 现在书的品相和内容我都已经评论完了,接下来我们评价什么呢?评论一下它的包装好吗?好的。这本书的包装还是很好的,它是用那一种很好的膜给包起来了,这个做法宝真的是非常的好和明智。所以说包装还是很多的。 至此,品相、内容、包装这三项我都已经评论好了,接下来我们评论什么呢?要不评论一下运输?算了还是评论一下价格吧!这本书的价格还是很便宜的,如果要是在一般的实体书店里买,可定不会打折,也就是全价卖出的意思,换句话说,就是享受不到优惠的意思,多不值啊。但是在京东就不同了,什么不同呢?就是可以打折了,也就是说不必花高价以全价购买了。这还是非常优惠的,这本书在京东买要比在其它实体店买便宜十多块呢。 好的,现在价格也说完了,我们还是再来聊聊它的运输吧,我大概是昨天晚上订的,刚一下订单,我就发现它顺利地在5号库,给出库了,然后是拣货,拣货之后打包啊,分拣啊,今天早上就送到学校的营业厅,中午就到学校了,就收到书了,真心很快。 基于以上几点我给这本书一个好评。

评分书籍装帧精美,物流很快。

评分不错的书,值得好好看看。

评分好好学习,天天向上,努力看书。

评分发票没纸质的了

评分概括性比较强,偏于总结…

评分囤货中,还没看呢

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![概率论基础 [Probability Essentials] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11862143/569d9adeN34364299.jpg)

![绿色低碳文明 [Green and Low-Carbon Civilization] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11862266/56b1ce95Nf109784d.jpg)