具体描述

编辑推荐

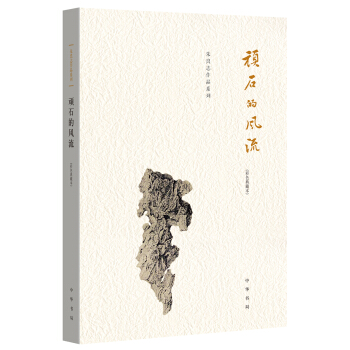

入围“2016中国好书”。

☆从日常生活中发现美学

不管是假山还是园林以及中国人悠久的赏石传统,这都说明石头和中国人的日常生活有密切关系。作者善于从生活中抉发出美的智慧,从哲学和美学的层面来阐释我们司空见惯的现象中蕴藏的丰富的文化意味。

☆对中国赏石文化有详尽的阐述

石与中国人的艺术生活有着密切的联系。一片顽石,会成为几案上的清供;叠石成山,成为园林营造的基础。中国人欣赏石,到底是从哪些角度来欣赏?石头之美,美在哪里?作者通过剥丝抽茧式的阐释,终于让读者深深体悟到,所谓顽石的风流,最后彰显的其实是人生命的风流。

☆本书的出版对园林界、赏石界来说有填补空缺的作用

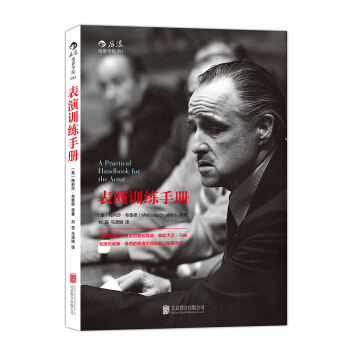

目前市场上专门讲赏石的高质量的美学读物少之又少,本书的出版可谓适逢其时。书中配有大量精美插图,有助于读者图文互赏。

内容简介

石和中国人的艺术生活有密切的联系。中国人爱石,赏它,玩它,品味它,将石当作朋友,甚至当作自我生命的象征,以石来安慰心灵,并通过石头来看宇宙人生的大道理。品石,不光是对石的欣赏,所看重也不全在其审美价值或者实用价值,很多者是在玩味自己的生命,从中寻找生命智慧的启发。

这本书主要是讨论围绕盆景、假山、品石艺术等形成的特别的艺术观念,其中体现出中国人独特的生存智慧,在当今仍然具有重要的价值,是作者研究中国艺术观念所涉及的一个方面。

作者简介

朱良志,北京大学哲学系教授、博士生导师,美国纽约大都会博物馆高级研究员。长期致力于中国传统艺术的研究,尤长于中国传统哲学和艺术关系的分析,并注意从艺术中剔发中国人的人生智慧。出版有《石涛研究》《八大山人研究》《中国艺术的生命精神》《真水无香》《中国美学十五讲》《南画十六观》等著作。

内页插图

目录

上篇 品石的智慧

第一章 石的“秩序”

一 石之怪:质疑正常

二 石之顽:强调无用

三 石之瘦:推宗独立

四 石之朴:瓣香未雕

第二章 石之“美”

一 石文而丑

二 石令人隽

三 赏石于风尘之外

第三章 石如何“可人”

一 石 缘

二 石令人古

三 蕉石影

四 石为云根

五 无生的石

六 展现生命智慧的砚铭

中篇 假山的意味

第四章 假山之名

一 假山的由来

二 作假山以“卧游”

三 假山是假的吗

四 开方便法门的假山

第五章 文人园林中的假山

一 文人园林的概念

二 假山的南北风

第六章 叠石天工

一 巧夺天工

二 散漫理之

三 石无位置

四 假山与日本枯山水

下篇 盆景的微妙世界

第七章 盆景的“小”

一 于小盆景中“观生意”

二 些子景中得圆满

三 “以小见大”非概括

四 盆景不是微缩景观

第八章 盆景之“拙”

一 重“古拙”是中国艺术的传统

二 古拙苍莽 盆景本色

三 盆景的苔痕

四 如何理解盆景的“病姿”

第九章 以境界论盆景

一 作为人精神延伸物的盆景

二 盆景中的“心统木石”

三 有境界则自成高格

四 盆景的诗情

五 盆景的画意

精彩书摘

世界上没有哪个民族不爱石头的,有山就有石,石和人的生活密切相关,但中国人对石的爱在世界上又是非常独特的。

中国人有玩石的传统。唐人已爱石成癖,白居易爱太湖石,“待之如宾友,视之如贤哲,重之如宝玉,爱之如儿孙”。此风至宋尤盛。曾几说:“闲居百封书,总为一片石。”一片石几乎使他的生活发生了改变。

米芾爱石出了名,自嘲道:“癖在泉石终难医。”他在涟水做官时,藏在书屋玩石不出,按察使杨次公去见他,劝他不能以石废事,米连取数石,一石比一石妙,玲珑可爱,在杨面前翻来翻去,并说:“这样的石头,我怎能不爱。”杨最后实在忍受不住,说:“非独公爱,我亦爱也。”从米手上夺一石,上车去也。

东坡的“小有洞天”石,堪为天下名石。他做了个香木底座置放之,座中藏香炉,正对着岩岫的孔穴间,每焚香,香烟由石穴中穿出,产生出烟云满岫的感觉。后来这块太湖石到了黄山谷家,山谷后人将它和山谷授官文书告身同置一箧中,石头也成了供奉的宝物。

东坡说:“园无石不秀,斋无石不雅。”石和中国人的艺术生活有密切的联系:一片顽石,成为几案上的清供;叠石成山,成为园林营造的基础;盆景是园林艺术的扩大化,也与石密切相关。

中国人爱石,赏它,玩它,品味它,将石当做朋友,甚至当做自我生命的象征,以石来安慰心灵,并通过石头来看宇宙人生的大道理。品石,不光是对石的欣赏,所看重也不全在其审美价值或者实用价值,很多人是通过石来玩味生命,从中寻找生命智慧的启发。

有一句流传久远的赏石名言叫做“千秋如对”——石者,永恒之物也,而人只有须臾之身,以须臾之身独对永恒之石,油然产生对自我生命的怜惜。石顽然不动,无声无臭,而人则每被困境所缠绕,观此石,时而起生命理想的驰骛。

石兴人哀怜之叹息,也能振刷人的精神,明末松江艺术家莫是龙说:“忽寻苍翠深,巉巉立孤石。借尔白玉姿,对此青霞客。”石有“白玉姿”,人是“青霞客”,是枕流漱石之人,是林下沧浪之士。以此青霞缘,独“对”白玉姿,人与石相与缱绻,自有无边的浪漫。

前人品石,或将其概括为瘦、漏、透、皱,或以清、丑、顽、拙评之,或谓之苍、雄、秀、深,等等,这里说的都不是作为物质的石,石头被人的温情拥抱。一块顽石,深动人的幽情。

中国人玩石,与其说是品石,倒不如说是品人,通过石来品味人生,品味生命。

(假山与日本枯山水)

比较日本的枯山水和中国的假山,是一个饶有兴味的话题。枯山水是日本庭院的代表,假山是中国园林的核心。二者都有一个思想源头,都来自禅宗。枯山水是日本古代的禅僧们到中国学习禅宗思想,回国之后,为了表现禅宗的修行思想,在佛寺的庭院中,制作出精神追求的空间。中国的假山虽然有绵长的文化传统,但禅宗哲学也是它的基本思想背景。二者都受到中国水墨山水的影响,有淡逸的趣味。

但是,粗眼一过,即能看出二者是不一样的。假山是园林中的一个点景,是园林空间形态的有机组成部分。在假山的周围,总是有花木相伴,有流水缠绕,幕天席地,招风际雨,成就一灵动活泼的空间。在中国园林创造看来,日本的枯山水几乎是未完成的作品,在这里没有花木,没有绿色,甚至有的枯山水连偶有的苔痕也省略了,它是白沙和石头相结合的艺术,往往平平地铺上白沙,再将其爬制成纹理,纹理现出道道波痕,再以几块石头构成的“组石”来象征山岛,沙的细软和石的坚硬构成奇妙的关系,白色的沙滩和兀立的岛群,引领着人们的思想飞出现实的时空。

在我看来,日本的枯山水妙在寂,中国的假山妙在活。枯山水和假山都不是真山水,枯山水是枯的,假山也是枯的。但中国人是要在枯中见活,日本人要在枯中见寂。在中国艺术家看来,僵硬的石头中孕育着无限的生机;而在日本庭院艺术家看来,一片沙海,几块石头,就是一个寂寥的永恒。如果以唐代诗人韦应物“万物自生听,太空恒寂寥”两句诗来作比,中国假山要在创造一个万物自生听的世界,日本的枯山水则要创造一个太空恒寂寥的宇宙。

禅家的“无一物中无尽藏”的哲学,成为日本枯山水创造的基本思想。白色的沙海,无色,无味,无任何生机,它由一颗颗微小的沙粒组成。面前的景致,使人联想到宇宙和人生,恒河沙数,宇宙缅邈,人只是一颗微尘,在浩瀚的大海中,人只是一沤。生命体的有限和宇宙的无限构成强大的反差,使人作现实的逃遁,而进入到静思和冥想之中。在日本传统哲学看来,枯山水就是让你在其中冥想的,在这世界的沙海面前,静思,自律,达到灵魂的修炼。

中国园林的哲学如果以禅宗语表达的话,可以叫做“无风萝自动,不雾竹长昏”。这里也是一个静谧的空间,也是一个深幽的世界,枯石林立,古木参天,但它在宁静中有跃动,枯朽中有生机,一片假山就是一片生命的天地。中国园林创造,就是对活力的恢复,创造一个鸢飞鱼跃的世界。假山乃至中国艺术的枯木等等,都是在几乎绝灭中,表现盎然的生命活力。枯山水将你引出人间,引向广远的宇宙,而假山,是人间的,亲近的,葱翠的,活泼的,平常的,自然的。

枯山水,是与沙子对话。或许日本是个岛国,为白色的沙滩环绕,沙子的纯净成为他们的至爱,这便影响到庭院的构造。而在中国,沙漠却是一个吞没绿洲的野兽,对它并不很亲近。在假山中,是与水对话。在日本古代庭院中,本来也是有水,有花,有葱翠的植物,但是禅师渐渐将之省略了。所以日本的枯山水是没有水的。而在中国,水是园林的灵魂,中国的园林就是叠山理水的艺术。山无水不活,水无山不灵。山岛耸峙,清泉环绕,水随山流,山入水中。假山层层,有重崖复岭之妙,风烟出入,云气蒸腾,烟萝轻披,淡月缱绻,能生出种种妙境。

日本的枯山水追求空灵寂寥的境界,中国园林也追求空灵。日本的空灵,在中国看来是空荡荡,空荡荡不是空灵,枯山水是面对寂无一人、空无一物的世界追求永恒,中国人的空灵,是在空中有灵动,假山瘦漏生奇,玲珑安巧,通透而活络。假山还是声与色的艺术,泉石激韵,落叶鸣琴,哪里是一个寂寥的世界,它就是带你到理想净界的扁舟。

日本的枯山水是让人思,这银色的沙滩就是浩淼的宇宙,微小的沙粒就是微不足道的存在。人在这“无一物”的世界中,在他的边缘,注视着它,但见得一片白色的世界在眼前延伸。人不可以走这个世界,它让你静坐静思,欣赏枯山水的方法是思,这些奇妙的沙石提供一个冥想的起点,一个切入宇宙永恒的契机。而中国的假山是一种让你融入进去的艺术世界,一片山水就是一片心灵的图画,山水之好,要在可居可游,人们不是在它的外围观看它,而是汇入到山水之中,不要冥想玄想,云无心以出岫,人无心而优游,一切理性活动都在排除之列,融入到它的世界中,与生烟万象相优游。日本的枯山水是出世的,如同日本茶道中的闲寂、孤独的“佗”之境界;而中国园林则是入世的,就在俗世中成就自己的生命。因为中国人更重视清净的莲花就在污泥浊水中绽放,他们知道,一切烦恼都是佛的恩惠。

枯山水,如同古希腊的神庙,隔开与外在世界的联系,有一种孤寂的意味。人们目对孤迥特立的对象,从而冥思。中国的园林则是山水相依,云墙篱落绵延,隔墙风月借过来,非园中之景,即园中之景。置一个亭子,是为了月到风来;立一块湖石假山,是为了招来九天云烟。大化之流动,于此园中可见矣。

……

用户评价

我得承认,这本书的开头并没有立刻抓住我,前三章略显冗长和铺陈,主要精力似乎放在了世界观的构建上,让我一度有些困惑于故事的核心驱动力。然而,一旦跨过了那个“门槛”,那种深埋的线索如同地下的暗河突然喷涌而出,带着不可阻挡的力量。作者的叙事线索设置得极为复杂,犹如一张精心编织的网,表面看似毫不相干的几个支线,到最后却以一种近乎宿命般的精准收束在一起,让人不禁拍案叫绝。这种结构上的精妙,让人联想到那些古典的史诗叙事,但其内核却又紧密地贴合了当代人的困惑与迷茫。它挑战了我们对于“线性叙事”的固有认知,让你不得不时常回溯前文,去重新审视那些被忽略的细节。读完之后,我发现自己需要花大量时间在脑海中重构整个故事的骨架,才能真正理解作者那环环相扣的布局之妙。

评分这本小说的语言风格简直可以用“清冽如山泉,偶有狂风过境”来形容。初读时,我以为这只是讲述一个相对传统的故事,但随着情节的深入,我发现作者的遣词造句中充满了古典的韵味和现代的锐气,形成了一种奇妙的张力。特别是描绘自然场景和内心挣扎的段落,那种精准到令人拍案叫绝的比喻,仿佛能直接将读者带入那个特定的时空。举个例子,书中有一段关于“光影变幻”的描写,作者没有使用任何陈词滥调,而是用了一种近乎于科学观测的冷静笔触,去勾勒出情感的波动,这种“去情感化”的描写反而更具冲击力。它的文字结构有一种几何学的美感,句子长短错落有致,如同精妙的乐谱,高低起伏,旋律抓人。对于喜欢锤炼文字的读者来说,这本书绝对值得反复摩挲,每一处断句和标点符号的选择,似乎都在讲述着不为人知的秘密。

评分这本书带给我的阅读体验,更接近于一次深入的考古发掘过程,而不是简单的故事欣赏。它没有提供太多直白的答案或明确的道德标签,更多的是呈现出一种“存在即是意义”的哲学底色。我印象最深的是其中关于“选择与代价”的探讨,作者没有用宏大的篇幅去说教,而是通过几个关键角色的悲剧性命运,不动声色地抛出了一个核心问题:在既定的命运面前,人类的能动性究竟有多大?这种内敛的思辨性是极其罕见的,它迫使读者跳出故事本身,去反思自己生活中的选择和妥协。每次阅读到那些带有强烈象征意义的物品或场景时,我都能感受到背后那股强劲的、对历史和时间流逝的深沉敬畏。它不是那种读完后会让你心情愉悦的书,但绝对是会让你在合上书页后,久久不能平静,不断追问“我到底看了什么”的精品。

评分这本书的整体氛围感塑造得极为成功,带着一种苍凉而又迷人的疏离感。阅读过程中,我感觉自己像是一个站在高处俯瞰群像的观察者,能够清晰地看到每一个角色在命运洪流中的挣扎,却又被一种强烈的“局外人”视角所约束,无法真正介入。作者对细节的捕捉达到了近乎偏执的程度,无论是环境的描摹还是角色的心理活动,都充满了不容置疑的真实感。特别是书中那些关于“记忆的不可靠性”的探讨,写得极为精彩,它模糊了真实与虚构的界限,让你开始怀疑你刚刚读到的内容是否就是作者想表达的全部。这种朦胧的美学,非常适合那些偏爱“氛围小说”的读者,它不需要一个高潮迭起的剧情来支撑,仅仅是那种弥漫在字里行间的特有气场,就足以让人沉醉其中,久久不愿离去。

评分这本书的叙事节奏把握得真是炉火纯青,每一次翻页都像是被一股无形的力量牵引着,迫不及待地想知道接下来会发生什么。作者在构建人物群像时,展现出了惊人的细腻和洞察力,每个人物,即便是稍纵即逝的配角,都像是经过精心雕琢的艺术品,有着自己独特的呼吸和脉络。我尤其欣赏那种“在不言中传达深意”的写作手法,很多关键的转折点并非通过激烈的冲突来展现,而是巧妙地隐藏在日常的对话和细微的动作捕捉之中,留给读者巨大的解读空间。读到中间部分的时候,那种扑面而来的宿命感和挣扎感几乎让人窒息,但恰恰是这种压抑,使得最后豁然开朗的瞬间显得尤为震撼人心。那种历经沧桑后的沉淀和释然,文字里自带一种醇厚的酒香,需要慢慢品味才能体会到其中的甘冽。 这种对人性复杂层次的挖掘,远超一般的通俗小说范畴,更像是在阅读一部关于生命本质的长篇寓言。

评分这本书主要是讨论围绕盆景、假山、品石艺术等形成的特别的艺术观念,其中体现出中国人独特的生存智慧,在当今仍然具有重要的价值,是作者研究中国艺术观念所涉及的一个方面

评分昨天收到的是第一本,还没有打开看看,就被朋友截道了~再买一本,给自己

评分园无石不秀,斋无石不雅

评分吓死宝宝了!下午一点半订的书,不到四点就到了!这速度!必须赞啊!

评分很好哒,包装很好,中华书局

评分值得一读

评分书写得非常好,包装有档次,比平装版的拿到手上有分量!

评分小榻琴心,长缨剑胆。

评分朱教授的文化大餐,文字优美,内容扎实,北京雅昌印刷,装帧与印刷质量一流。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![导演创作完全手册 (插图修订第5版) [Directing: Film Techniques and Aesthetics,5e] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11921701/573a9173N6c318682.jpg)