具体描述

产品特色

编辑推荐

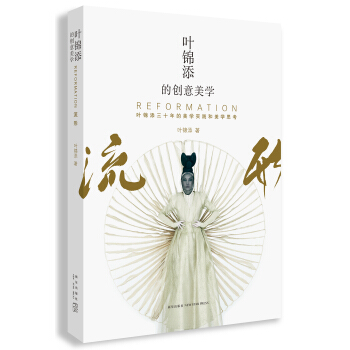

★本书是美学大师叶锦添的艺术随笔集,关于他三十年的美学实践、智慧和哲学思考。

叶锦添在各种阅读、各种文化、各种学科中汲汲于吸取创作的养分,才能完成那么多杰出的让人惊叹的作品。

书中集中呈现了他在当今世界的变革下对各种文化思考和美学启示。

★叶锦添,一个在华人中赫赫有名的名字,他曾凭借电影《卧虎藏龙》获得奥斯卡“蕞佳艺术指导”和英国电影学院“蕞佳服装设计”,是仅有的获此殊荣的华人艺术家。

★他才华横溢,创作上打破各种边界,横跨摄影、录像、雕塑、装置等多种艺术形式,都取得了令人瞩目的成就。他所提出并践行的“新东方主义”美学,更影响着全球对东方艺术之美的理解。

★本书图文并茂,非常精美,以大量美轮美奂的图片展示出这位大师的杰出创作。书中近20万字的丰富内容,多角度展示叶锦添艺术的文化源头和创作的心路历程。

书中图片非常精彩,几乎全部为叶锦添本人所摄。除了能看到大家耳熟能详的《卧虎藏龙》《风声》等动人照片外,还有大量鲜为人知的照片,比如林嘉欣在喜酒馆的慵懒模样,比如哥哥在《霸王别姬》拍摄现场忧郁的一刻,比如李安在给章子怡导戏的油画般的场景,比如与Lili在一起互动的法国亚眠女孩动人的容颜。

★本书由设计师朱赢椿操刀,既有设计感,又非常质朴易读。全书裸脊锁线装订,全部可以开合,展示美好的作品和设计。

海报:

内容简介

《叶锦添的创意美学》:美学大师叶锦添三十余年美学实践和美学思考的整体呈现,集中谈及他多年来在电影、舞台、装置、影像等各领域的杰出的艺术作品。从较早的大家熟知的影视作品《大明宫词》《卧虎藏龙》《风声》《1942》,到舞台作品、摄影作品、当代艺术人偶Lili,他对美的诠释令人动容。书中另以感性和思辨的笔触,写到了滋养他丰沛艺术创作的哲学、美学、地理、历史文化之源,并以丰富而具体的艺术创作案例,来阐释他的美学实践和理念。其对美的表达和呈现,令人低回不已。书中以过去、现在、未来为框架处理历史与现实的幻觉,在迷乱的现代性中呈现一场融汇历史与当下、在场与环境的图景。他说——艺术是自然泰生的生命力,是无止息的自我重生与复制。

作者简介

游走于当代艺术创作、电影美术、服装设计等多个领域的艺术家。他曾凭借电影《卧虎藏龙》获得奥斯卡“蕞佳艺术指导”和英国电影学院“蕞佳服装设计”,是仅有的获此殊荣的华人艺术家。他所提出并践行的“新东方主义”美学,更影响着全球对东方艺术之美的理解。近年来,叶锦添在创作上打破了多重边界,横跨摄影、录像、雕塑、装置等多种艺术形式。

曾以多种语言出版多部作品集:《不确定时间》、《繁花》、《流白》、《中容》、《ROUGE–L′ARTDETIMYIP》、《寂静·幻象》、《神行陌路》、《神思陌路》等。

内页插图

目录

目录

前言一 诗意的相遇

前言二 叶锦添的“新东方主义”

前言三 叶锦添和Lili

序

一、时间的奥秘

新东方主义的形

我的路

生活观

时空异转

新东方主义的时间观

慢时间

软时间

零时间

异时间

时间之旅

创造时间的游戏

二、神形的乡愁

源流的断裂与重生

书的挽歌

三、神形的现在

失去主体价值的年代

美国美国

四、神形的未来

未来仍建构在时空之中

外星频道

无时间的世界

未来人

五、新东方主义的可能

新东方主义的可能

东方西照

形而上诗学

肯尼迪中心

迪奥六十周年展览 《迪奥与中国艺术家》

山中雾旅——意大利家具艺术装置展

中国功夫

六、实践之路

流动的世界脉胳

舞台——新东方主义

《环》(Until the Lions)

浪漫主义芭蕾——《吉赛尔》

《汉秀》与弗兰克·德贡

《马可·波罗》

重生

神息奇艳

寻找新东方主义之源

《红楼梦》

世界的莎士比亚

《如梦之梦》

《孔雀》与《十面埋伏》

《昭君出塞》

跨界:找寻真实之路

创造图像文字

七、陌路的神秘剧Lili

美形之爱

潜意识的黑盒子

神话的故乡

巫文化的历史

龙图腾的古中国

流观《山海图》

幻物至欲 , 人之起源

Lili

摄影的深处——巴别塔无时飞行

找寻Lili

Lili 的脸

青春之火,青春之门——Lili 的世界之墙

静止的世界

Lili 的行者时空

潜意识的现代世界-Lili World

《寂静·幻象》

《无忧》

《仲夏·狂欢》

《梦·渡·间》

胡金铨电影装置艺术展

《平行》(In Parallel)

《流形》(Reformation)

八、流形

流形中国

古典威尼斯

坐者观形

九、形魅

形异神传

缺形

十、空中竹音: 爱与美的探索

空性《心经》

死亡的灵韵

寂灭

本目

息神聚形

后记 浮沙观

附录

精彩书摘

红楼梦〔选自第六章 实践之路〕

汤显祖写《牡丹亭》,描述少女思春的情怀,使中国的庭院幻化成青涩欲望的花园,那只是幼小而不成熟的灵魂,却令人魂牵梦萦。中国的人情总是借景喻物,看到庭院里的廊,有着不同形状的窗户,每个窗户都直视着另外一个空间、另外一番景象。那妙在陈设,流离于形式之间,产生一种暧昧的情愫。如大型昆剧《长生殿》的神思陌路,在《红楼梦》里面提到各种花草树木,各有各的属性,十二金钗也用了不同的花来形容她们的本质、她们行事的风格。古典戏曲的剧照,从男扮女的各种神态,都有一种特别的妩媚,因为这种错置产生了一种很特别的中国文化——一种很情色的东西,不是色情文化的情色,而是暧昧,里面藏了很多诗意。我看《红楼梦》,感觉到曹雪芹身上也有这样一种象征主义的氛围。他把十二钗形容得很美,每个人都有不同,但各自都是悲剧收场。

《红楼梦》的开始,也是以神话开篇。一块石头与一棵仙草在女娲补天的时候被遗弃了下来,成为无用的存在。石头以天上的水滋养了仙草千万年,那仙草就是林黛玉,她无以为报,只能以眼泪相送,开启了石头记的故事。他们为了感受人间的经历,一起约定到达人间,经历这一辈子的人间故事。到了人间,他们经历了一个颓废荒唐而又凄婉空灵的青春梦魇。一种灰蓝的色调,却装点着华丽的色彩,深藏在曹雪芹脑海里的时间,一点一滴地收拾往事的梦。然而每个人都有一个属于自己的梦,我感受到的红楼梦总是充满哀伤,不止是那种不完整性,红楼梦牵引着中国人情绪的依托。曹雪芹营造的美,是逝去的美,有很重的象征色彩,这样东西无法用传统符号化的方式表达出来。争取一种我所期待的空间,色彩是红楼梦能给我的强烈印象。曹雪芹收藏的风筝,丰富色彩早已深入民心,中国红楼梦虚实并置,看着孙温的画本,林黛玉婉弱雅幻之姿,又浮现精细及带着浓烈的神秘感与伤逝色彩。

创作《红楼梦》的过程中,有古典也有现代的两部分,但是要把它统一起来,而且对人物有进一步的印象,尤其是十二金钗经常同时出现,又符合统一的调性与特别的性格。这次采用了国画原色调的发展,但把主要的色调调成了现代的,因为要呈现年轻人的气场,尝试把美术上的表达模式装置在中国的意境里,使之产生虚拟的美感。中国造型的美学来自诗,它可以转化成形式,可以转化成故事的调度,演员的走位与做态,创造一种新的戏剧语言的表达方法。不管是舞台的运动还是布景的处理,最后都是要在现实空间里面去做改造,建造一种新的可能性,使既有的形式产生活泼多样的变化,达成虚拟诠释的美感。

小说里有黛玉葬花、宝钗扑蝶,如果完全写实可能会失去一些灵气,它是一个梦境,梦里有很多中国的元素和想象的东西。曹雪芹并不那么写实,他的小说是一部很强烈的失乐园,总是带着一种自嘲。他写十二金钗,寄托了他对美、对童真的向往。其实到他老的时候,他内心还是个小孩子,作品里寄托了他的孤独和对纯真的向往。

想象《红楼梦》的语境是完全的中国语境,为了摆脱外来文化的影响,我一直想找到能代表这种语境的东西,这种虚拟和真实的东西结合在一起的表现方式。《红楼梦》本身把朝代模糊掉了,我试图用一种虚拟的方法来接近那种美,照顾到世界的审美眼光。书里明确点到的服饰,我们必须在创作里做一个选择:就用比较艺术的方法来处理而不是还原。直接走入曹雪芹的世界,他虚的地方虚,他实的地方实。在很多中国戏曲的资料中,1912 年上海的京剧演出盛极一时,他们对京剧舞台进行了革新,用到了许多西方舞台的效果,如布景和假山石。我看梅兰芳演出的照片,艺术性很强,他对服装、布景的更新很迷人。我在其中找到了很多可借鉴的东西。这种风格是什么呢?就是实景和布景的诗意结合。比如说,前面有一个走廊,后面是大观园的布景,远处是天边,天边还有暗光。房屋比例也不是完全正常的比例,一半是搭的,一半是真的,是写实的底子,但也非常舞台。我们拍每个镜头,前面都可以再摆个东西,或者有人走过。我们永远都在几个层次里拍戏,我认为这是半写实主义。

我觉得每个戏能让人记住的,就是它独立的东西,有没有代表时代、推动时代,让观众拥有很独特的体验。中国戏曲里的漂亮和热闹都带着哀伤,当我们遇到《红楼梦》,这种感觉特别强烈,就像一个破碎的美梦。《红楼梦》是个很复杂的作品,是现实和虚幻交织在一起的,梦境本身也和日常生活有关。清朝的日常生活是什么呢?我发现当时是雍正乾隆年间,最流行的娱乐方式是戏曲,那时候的戏曲带了很多文人的味道,文学家、知识分子对其影响深远。推敲曹雪芹时代的审美观点,包括宝玉的造型,经常有裘袍、戴冠、马蹄袖……色彩与造型十分抢眼,都有些戏曲味。尤其在描写警幻仙子的太虚幻境中,虚景中又出现了实景,充满那时古典舞台的风味。当时无论是文学家还是音乐家都会陶醉在戏曲的世界,自然在小说里会出现一些非写实的桥段,整体美感的营造也有虚拟的成分。

曹雪芹写红楼有一个模模糊糊的明朝的影子,但很多细节都是清朝的。中国的很多东西都是这样模糊,中国人是觉得什么有意思,就直接拿来用,没有时空感。清代孙温的画的整体效果,人物造型带有戏曲味,那种美感有点华丽,连绵不断的图案和色彩,都是很柔和的,有很浓的色彩学意味,那是来自中国文化的深处。我在复古的同时也加入了非常多的现代元素,年轻、反叛、少男少女的想象世界,加入了现代的材质,使它产生一种虚幻感。另外还参考了国际时尚化的年轻人服饰,深入融会在古代的剪裁里。使用现代的装饰性设计,是希望打破一种既定的模式,为了增加衣服中所诉说的世界浮华、人性黑暗面的诠释。那种似有似无的时空模糊感,其实不只是在秦可卿、凤姐这两个角色上面用到现代的素材,比如薛宝钗就有一件全部用蕾丝拼合的礼服。这样的设计产生了时间模糊与丰富多样的细节,使服装设计在这个剧里产生更多时代的折射面。开始的时候我们把所有服装的细节变成是人物性格的折射,定好了一个方向之后,我们从中探索造型的乐趣,就有如每个人在既定的游戏里,找寻自己的形象。十二金钗相对于曹雪芹,有他最美好的回忆,整体氛围呈现的华丽感,是带着游戏与冷酷相继而生,隐喻了一种华丽背后的黑暗。我们用了各种传统和现代的手工艺,动用了庞大团队,使之一一完成。

具体到人物的刻画上,贾宝玉的形象,头上戴冠,脖子上戴玉。但在这次的设计里,我想把贾宝玉变成一个导体,通过他的眼睛去看宝钗、黛玉,他反而不是一个主体。所以他这次的造型反而走了写实的路线,他的玉也不再是像戏曲里那样的挂法,而是很生活化的。女性人物的戏主要分两个系统,一种是宝钗系统,宝钗是比较白的,理性的、干净的,线条比较硬,头上也没有饰物,偏理智,包括王熙凤;一种是黛玉系统,浪漫的,包括晴雯、史湘云、紫鹃。林黛玉和薛宝钗是代表性的人物,服饰造型上就会有很多细节。我们在创作这两个人物时,是重新去把她们建立在剧里。林黛玉的形貌取决于清朝画家改琦的《红楼梦图咏》,她是我看过历史的画作中最古典单纯的,微微的笑脸与忧郁的情态很好地提升了林黛玉的造型感。由于她住在潇湘馆,自然就充满了某种文人的山水气息,她等于是一个感性的代表。

造型上取了虚拟手法。中国有一种独特的美学,自古以来都注重头脸的装饰性,很多女性高度的审美来自装扮,在装扮的意义上,虚拟实景的诗意美学得以实现,一切相关的美学元素,都可以直接受益于剧作的表现上。而另一个很重要的原因,是为了提高新演员的凝聚力,使观众能体验新的视觉效果。造型对于演员的凝聚力是很重要的,我做完衣服给演员,他们就自己去揣摩演出的方法,比如袖子很长,他们立刻就开始玩袖子,增加演出的可能性;演员在上妆的过程就感觉到某种变化,从而意识到自己的形象风格。如果仔细观察你会发现,在衣服上有很多特别的调整,我沿用了戏曲的装饰手段,但其实是把戏曲的装饰时装化了。中国人最可贵的是感情和想象力的传达。生活在21 世纪,大众和精英的审美都在中国境内急速发展,各有好玩的地方。它们真正吸引我的东西是一样的。

再次进入《红楼梦》的世界是西方歌剧,美国第二大歌剧院,三藩市国家歌剧院2016 年秋季大戏的邀请,《红楼梦》的火苗又被燃起,在绝对西化的音乐中,如何把中国的情调融汇在一起是一个考验。在旧金山歌剧院的舞台设计中,如何运用中国的元素成为一个非常复杂的符号学,必须使其经过转化变成新的语言,才能把它提到与歌剧同样高的位置。在为数不多的中国题材的西方歌剧里,可能只有《牡丹亭》曾经在美国造成影响,2016 年歌剧版《红楼梦》的演出,即将成为少数中的少数。重建落日之梦,120 回的《红楼梦》被浓缩为两个小时的歌剧,故事精炼地涵盖了小说中重要的场面,描述集中在黛玉、宝玉与宝钗的三角关系上,涵盖了《石头记》的开篇、黛玉初临贾府、太虚幻境、黛玉葬花、真假幻想与最后的分离,直至宝玉的出家与黛玉的死亡,形成了一个浓缩的完整段落。

歌剧的创作以音乐为宗,我已有多次的创作经验,对于西方乐曲的节奏感也能互通。在色彩方面,中国色彩分雅俗,雅的节奏平缓,俗的大鸣大放,也正是《红楼梦》的色彩观,它是包涵两者的。歌剧版《红楼梦》色彩极为丰富,众多的图案罗列其间,成为一道色彩的风景。但在今天,这些民族丰富的色彩在西方的文化里都会带有俗文化的味道,是我重新调配了所有色彩的浓度,把色彩的调子同一化,比如说,黛玉的淡绿色、宝玉的枣红色与宝钗的米白色;贾府则是以棕色为主,带

红色,再以金色辅助,统一了所有色系,接下来还有和尚与平民的灰色,象征皇族的金黄色……把空间明确分开,彰显了三个主要造型。十二金钗成为众多颜色的综合体,相互映照,造成了一个色彩富盛的迷离梦幻氛围。有些服装具有建筑的廓形,像是展翅欲飞的风筝,还有些服装非常地抽象,是非角色内部的“精神光环”得以展现。衣服采取内部结构的加强,形的确立,每个人都有一个庞大的衣架,里面隐现着半透明的色彩。因此,整个大场面都带着透光的特色,加上众多色调的灯光使

画面沉淀在梦幻里。

我从作者曹雪芹江宁织造的出身中汲取灵感,云锦、织布机和风筝,构成了舞台的主要意象。类似风筝纸面的半透明感色彩,呈现出古典的梦幻感。舞台以六扇透明的彩绘组成了一个巨大的移动装置,形成了大观园的全貌,在这种景色、线条与色彩的互补下,勾勒出我们熟悉的大观园的风貌,迷离的光影揭示这只是一个假象。大观园像一个幽灵存在于布景的布幕间,成为不断转换的风景,观众在其中感受到阴晴圆缺,在天色的变化间坠入故事的氛围,造成一种从抽象到具象的过渡,不管是浮华的梦境还是冰冷的现实全都带着虚幻。

舞台布景装置勾勒出了具体的形状,其中也包含了竹子与水影,象征了黛玉的情绪变化,她从生到死,都离不开这个象征。黛玉的色彩是对比着大观园原来深沉与温暖的调子,黛玉的孤傲,脱离了整体色彩的气氛,成为独立的风景。水是阴性与死亡的象征,在中国古代的女幽(介于真实与想象之间的女性,具有孱弱柔美的美态。《吉赛尔》、《天鹅湖》中的女主角皆是这一类型代表。在中国古代文学和戏曲中,“女幽”也是一种重要审美倾向,《红楼梦》中的林黛玉、《牡丹亭》中的杜丽娘表现尤甚。)文化中,是经常重复出现的意象,黛玉正拥有这种神秘的气质,令人过目难忘。

在对于中国色彩的研究中,红色自古就有与黑相对照,好像是血与土地的关系,是文化的源头,后来出现的绿成为红的对照。在远古的很多壁画与器皿中,两种颜色构成了对中国整体的印象,一强一弱,一虚一实,产生了一种古典的平衡,也合乎中国南北宗画意的分野,北方重神采,南方重气韵。在《红楼梦》故事里,各种复杂的矛盾中,这两种色彩在视觉上产生了相互的对照,也因为这种色彩,成立了中国味道。从这种调子里,调度出节奏感,适用于西方的歌剧,尽量简化中国的花纹,去掉色彩,只剩下一个影子,这样调子就变得平缓,在使用各种枣红色的基础上建构了一个色彩的整体。

歌剧版《红楼梦》也运用了抽象的投影,加入整体的氛围中。不管是服装还是场景都呈现透明的状态,投影的内容穿过这些实物成为影像的前沿,个别的强调与色彩迷离的无声,达到心目中所要传达的梦的世界,这个梦不只适于东方,西方的观众也容易感觉。我尝试不同类型的设计,有时前卫现代,有时又基于历史。在这部歌剧中,我把传统理念作为一个基础,然后将其扩展到梦的境界。因此它是一半现实,一半想象。我希望在这些服装和舞台中注入一种情感和些许哲思,寻找到一种表达传统的新方式。

在追寻东方视觉语言的同时,全世界正在发生着自我重生的现象,很多影像都会出现一种新的融合状态,在光影交错间产生新的可能。中国停留了太久,以至于它的形象被刻意固定下来,只要他脱离分毫,不管是西方还是东方,都感觉他的不适应。正是在这一丝朦胧中找寻到这个过渡,同时在东方意境与西方比例中找到平衡,使两种美学得以交汇,尝试着把古代的意蕴贯通在西方诗意世界里,才达到新的交流。

用户评价

从翻阅的初体验来看,这本书的叙事节奏把握得非常老道,它似乎知道何时应该用轻快的笔触带过背景,何时需要用沉重的笔墨深入剖析一个核心概念。这种抑扬顿挫的阅读体验,避免了理论书籍常见的晦涩和沉闷。我感觉作者在试图搭建一座桥梁,连接宏大的理论殿堂与我们日常可触及的创意实践。它没有高高在上地俯视读者,反而像一位经验丰富的导师,耐心地引导我们一步步揭开谜底。这种亲切而又深刻的语气,让我有一种被赋能的感觉,仿佛每读完一个章节,自己的创意“肌肉”就得到了一次有效的锻炼。这本书的强大之处,可能就在于它让晦涩的理论变得像一场引人入胜的侦探故事,让人欲罢不能。

评分我注意到书中对一些历史片段和关键人物的引用,显得极其精准且富有洞察力,这表明作者在进行资料搜集和甄选时,展现了极高的专业素养和敏锐的判断力。很多我以为已经定论的艺术史事件,在书中被赋予了全新的解读维度,让我不得不重新审视自己过往的认知。作者似乎擅长从看似不相关的领域中找到共通的“创意编码”,然后将它们巧妙地编织在一起,形成一个宏大的叙事网。这种跨学科的参照,极大地拓宽了我对“创意”边界的理解。它不仅仅关乎视觉艺术,更像是一本关于如何用一种高维度的视角去观察、提炼和重塑现实世界的思维指南。这让我感到,这本书的价值远远超出了其标题所限定的领域。

评分这本作品的排版风格大胆而前卫,完全打破了我对传统艺术理论书籍的刻板印象。它似乎毫不避讳地在用一种近乎拼贴、解构主义的方式来组织信息流。有些页面的信息密度极高,文字和图像元素像爆炸般散开又重新聚合,充满了动感和张力,这本身就是一种强烈的视觉宣言。我不得不放慢速度,像解读一幅抽象画一样去“阅读”这些页面。这种阅读方式要求读者必须全神贯注,不能有丝毫的走神,否则很容易迷失在信息的迷宫里。它似乎在暗示,真正的创意往往诞生于对既有秩序的有意破坏和重组之中。这种充满野性和实验性的设计语言,让我对作者的创作心态充满了敬意,它不是在迎合市场,而是在引领一种新的审美视角。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品,拿在手里沉甸甸的,纸张的质感好得让人不忍释卷。封面那富有张力的色彩搭配和字体选择,就已经预示了内里内容的非凡深度。我尤其喜欢它在排版上的匠心独运,那些留白的处理,让原本密集的文字和图像之间有了呼吸的空间,极大地提升了阅读的舒适度和沉浸感。每一次翻页,都像是在进行一次精心策划的视觉漫步。尽管我还没有深入阅读,但仅凭这视觉上的享受,已经值回票价。它不像市面上很多同类书籍那样只追求内容的堆砌,而是将“阅读体验”本身提升到了一个美学的高度。这本书的实体呈现,本身就是对“创意”二字最直观的致敬,让人忍不住想把它放在书架最显眼的位置,随时可以拿出来把玩一番。它不仅仅是一本书,更像是一个被精心包装起来的创意礼物,让人充满期待。

评分我刚开始翻阅这本书的目录时,就被其中那些充满哲学思辨意味的章节标题所吸引。那些标题不是简单的内容概括,更像是抛出的一系列引人深思的命题,让人立刻联想到那些跨越时代的艺术巨匠们是如何看待“美”与“创作”的本质区别的。我猜想,作者必然是将一种非常体系化、甚至可以说是结构主义的思维框架,应用到了对各种创意实践的剖析之中。这种结构化的呈现,对于那些追求深度理论支撑的读者来说,无疑是一剂强心针。我期待着它能带领我跳出对“技巧”表面的赞叹,直抵那些支撑起宏大创作背后的底层逻辑。如果这本书能成功地解构出一种可供借鉴的“美学操作系统”,那么它对我的启发将是颠覆性的,远超乎一本单纯的案例集所能提供的价值。

评分好好好好好好好好好好好好好

评分满减叠加优惠券,书不错,很满意!

评分文字优,图片美,和叶先生共进美学大餐,大赞一个

评分不错的…………………………

评分三十年的美学实践、智慧和哲学思考,比较难懂,但值得一读

评分好的很 啦啦啦啦啦

评分叶大师的书。,,没什么可说的。。值得推荐。。

评分叶大师的作品值得拜读

评分印刷质量不错,正品的,有活动价格还算实惠

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![AMC经典剧集:行尸走肉 [The Walking Dead] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11372381/rBEhVVKqaTQIAAAAABBoydPFNQAAAG1TgI6TKUAEGjh404.jpg)

![为自己工作:世界顶级设计师成功法则 [Work for Money, Design for Love] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11300259/rBEhVVIm5sAIAAAAAAF7JxsA23EAAC0XwKGydYAAXs_114.jpg)