具体描述

内容简介

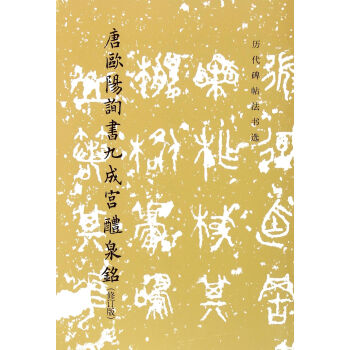

欧阳询(五五七-六四一),唐代书家。字信本。潭州临湘(今湖南长沙)人。官太子率更令,封渤海男。幼孤,陈中书令江总收养人,教以书记,聪悟绝人,博览古今。书则八体尽能,与虞世南、褚遂良、薛稷并称初唐四家。尤以楷书著称,与颜真卿、柳公权、赵孟烦齐名,影响深远。《九成宫碑》全称《九成宫醴泉铭》,魏徵撰文,欧阳询书。唐贞观六年(六三二)四月刻。在陕西麟游县。正书。二十四行,行四十九字。碑左侧刻有宋元丰间(一○七八-一○八五)各家题字;右侧刻有宋绍圣问(一○九四-一○九八)及明正德问(一五○六-一五二一)、嘉靖间(一五三一-一五六六)各家题名。此碑书法法度森严、浑穆高简,无丝毫媚态,险劲而出以平淡,为欧阳询代表作。明赵崡《石墨镌华》推此为正书一。上海书画出版社编著的《欧阳询九成宫碑/中国书法宝库》为楷书学习的范本之一。

用户评价

作为一名痴迷于魏晋风骨的业余书法爱好者,我一直觉得,要真正领悟“二王”的书法精髓,必须跳出单一碑帖的局限,从更宏大的体系中去把握。这本《中国书法宝库》中的这本分册,虽然呈现的是后世大家的作品,但其编纂的体系和对碑帖选材的考量,展现出一种清晰的脉络传承。它不像某些只重形式而忽视内涵的出版物,而是力图将所选作品置于整个书法史的坐标轴上进行定位。我特别欣赏它对拓片细节的处理,那种油墨的润泽感和纸张的粗粝感被完美地保留了下来,让人在临摹时,能更接近古人“隔纸观碑”的体验。书中附带的鉴赏文字,视角独特,没有陷入千篇一律的赞美,而是深入剖析了书家在特定阶段的风格转变和技巧创新,对于理解“学古而不泥古”的真谛,提供了非常宝贵的指导。

评分我是一位对书法史的“社会文化背景”极为感兴趣的读者。我总觉得,脱离了时代背景谈书法,就像离开了土壤谈植物的生长。这本书虽然直接呈现的是精美的碑帖摹本,但其在引言或附录中对相关历史事件、书家交游圈的简要勾勒,为我理解这些字迹背后的“人”提供了重要线索。我最近在思考,在那个特定的历史时期,书写日常公文和创作艺术作品时,书家心态上的细微转变是如何影响其笔下的线条的。这本书提供的范本,正好能让我对照着去想象,那些在宫廷中、在文人雅集上挥毫泼墨的场景。它像一把钥匙,不仅打开了欣赏书法之美的门,更巧妙地引导我进入了那个朝代文人士大夫的精神世界。这种“载道”而非“唯美”的编纂思路,是我最欣赏它的地方。

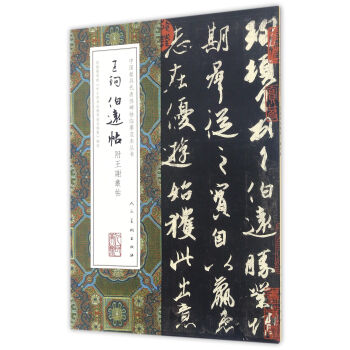

评分这本《中国书法宝库》系列中的另一册,单看封面设计就让人感受到一种沉稳而厚重的历史感,墨色的晕染和精致的排版,仿佛能让人穿越时空,触摸到古代文人墨客的指尖温度。我近来沉迷于唐代楷书的筋骨力度,尤其对颜真卿的浑厚雄强情有独钟。这本书虽然侧重于另一位大家的精妙之处,但其所蕴含的对笔法结构、章法布局的精深解读,对于理解书法中的“气韵生动”提供了极佳的参照。书中对不同碑帖的用墨浓淡变化、线条的起收转折处理得非常细致,即便是初学者也能从中窥见门径,更不用说那些资深爱好者,光是研究那些细微的“侧锋入笔”和“悬针收笔”的微妙差异,就足够花费上好几个下午的时光。它不仅仅是一本字帖的影印合集,更像是一部书法美学的深度论文,引导读者去思考,在那个特定的历史时期,书家是如何将个人情感、时代风貌熔铸于方寸之间的汉字之上的。那种对传统文化的敬畏感和继承的责任感,在翻阅的每一个瞬间都油然而生。

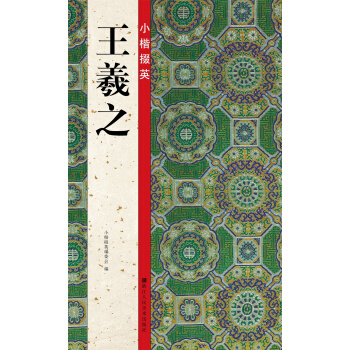

评分坦白说,我最近正在尝试将行书的流畅性融入到楷书的结构稳定中,这无疑是一个挑战,需要对点画的提按轻重有极其敏锐的把握。因此,我特意去寻找那些强调“筋骨”和“法度”的经典范本。这本收录的作品,给我的感觉是严谨到近乎苛刻,但恰恰是这种对法度的坚守,才使得那些看似平稳的结构中蕴含着无穷的变化。我尤其关注书中对于某一特定字形,在不同篇章中出现的细微差异,比如“之”字的不同写法,它们之间的呼应与对比,体现了书家在创作时的心手相应。它不是那种让你随便翻翻就能放下的书,每一页都需要你慢下来,用放大镜去审视每一个笔画的交接处,去感受那种力透纸背的内劲。对于长期在行楷之间徘徊,寻求突破的书写者而言,这本书提供了一个绝佳的“稳定锚点”。

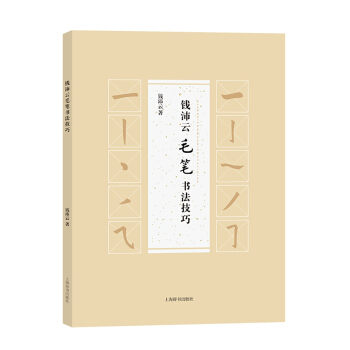

评分从排版设计的角度来看,这本《中国书法宝库》的整体设计理念非常值得称道。它没有采用过度现代化的鲜亮色彩,而是选择了沉稳的米黄纸张和典雅的字体说明,最大限度地减少了视觉干扰,让读者的全部注意力都聚焦于碑帖本身。我注意到,在某些篇幅中,它采用了双栏对比的布局,将同一作品的不同时期拓本并置,这种对比手法极大地提升了研究价值。我目前正在研究汉隶的隶变过程,虽然这本书的主题并非隶书,但它对楷书的笔画处理中,那种“蚕头燕尾”的遗韵的保留和转化,提供了一个绝佳的横向对比案例。它教会我,书法史上的任何一个阶段都不是孤立存在的,而是有着千丝万缕的联系。这种全景式的视野,比单纯临摹任何一本字帖都来得更为深刻。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有