具体描述

产品特色

编辑推荐

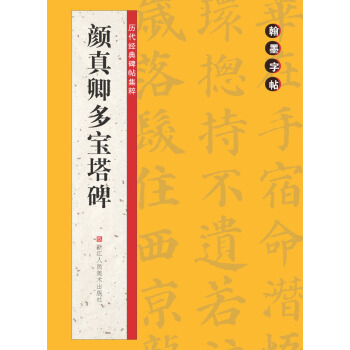

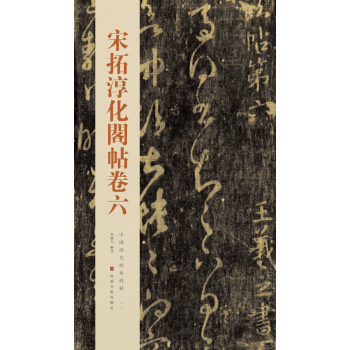

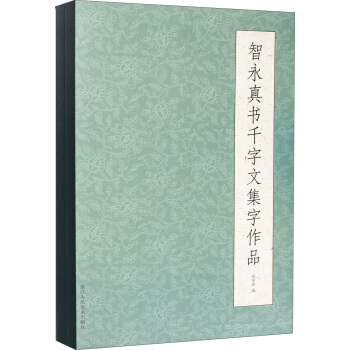

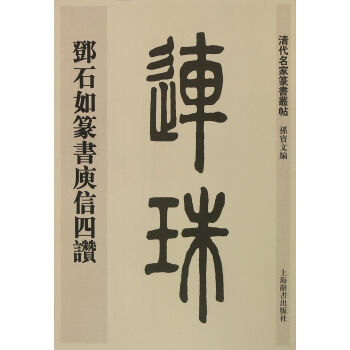

该丛书所选品种为教育部《中小学书法教育指导纲要》推荐临摹范本、欣赏作品,同时也是书法学习者、大中专院校艺术系学生临摹和欣赏书法的佳范本。本丛书由张海先生做主编,共48册,每册单独定价,读者可根据自己的喜好选择单册购买,也可成套购买。

本套丛书所选图版,皆为善本,有些是传世孤本。书前有碑帖全拓,内文有对应的释文,书后有碑帖简体释文句读。

本套丛书原色印刷,设计精美,印刷精良,用纸考究,、品种齐全。尤其是一些近现代书法家的作品,如毛泽东、启功、林散之等名家书法作品,目前市场难得,因此,本丛书为读者提供了齐全、优秀的书法学习范本。

内容简介

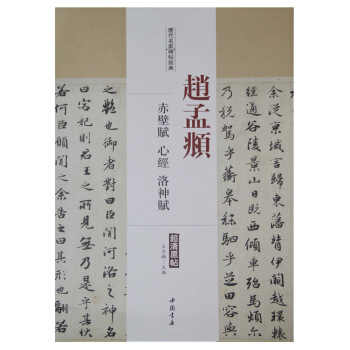

赵孟頫一生创作了大量的书法作品。《元史》说他“篆籀分隶真行草书无不冠绝古今”。实际上,他是以楷书与行书见长。

《道德径》,纸本,墨迹,纵三十四·三厘米,横一百五十三·三厘米,现藏北京故宫博物院。赵孟頫书于延祜三年,时年六十三岁。《道德径》是赵孟頫小楷代表作之一。字体工整秀丽,笔法稳健,和谐沉着,风格独具

作者简介

赵孟頫(1254—1322),字子昂,号松雪、松雪道人,又号水精宫道人,吴兴(今浙江湖州)人,元代著名书画家,与欧阳询、颜真卿、柳公权并称楷书四大家,诸体兼擅,尤以楷书行书著称于世,代表作有《千字文》《三门记》《洛神赋》《妙严寺记》《胆巴碑》《归去来兮辞》《赤壁赋》《道德经》等。内页插图

前言/序言

用户评价

这套书的装帧设计简直是收藏级的享受。纸张的质感拿在手里就感觉分量十足,那种微哑的光泽处理得恰到好处,既能保证油墨的清晰呈现,又避免了反光对观赏造成干扰。特别是对于书法这种需要细致入微观察的艺术形式来说,这一点尤为重要。封面设计采用了非常经典的传统元素,但又不失现代的审美,色调沉稳大气,让人一眼就能感受到其中蕴含的文化底蕴。我尤其欣赏他们对于细节的处理,比如烫金的字体和边缘的描边,工艺处理得非常精细,没有一丝毛躁感。我之前买过一些其他出版社的字帖,很多都是匆匆忙忙装订,拿到手很快就会出现散页或者封面松动的情况,但这一套从里到外都透着一种匠心精神,看得出制作团队在每一个环节都投入了极大的精力。这种对品质的坚持,使得它不仅仅是一本学习资料,更像是一件可以长期珍藏的艺术品,每次翻阅都能带来心灵上的愉悦和满足感。

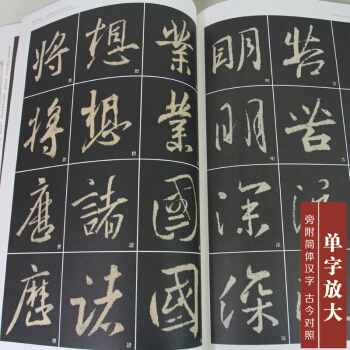

评分从实用性角度来看,这本《放大本》在辅助练习方面的设计考虑得非常周到。内页的排版并非简单的黑白印刷,墨色的浓淡处理非常讲究,使得那些细微的飞白和枯笔部分依然具有很高的可辨识度,这在一些低端影印本中是经常出现的问题,往往将枯笔处理成一片死黑,反而失去了观察的价值。此外,装帧上似乎也采用了可以平摊的设计,这在书写练习时极为重要,因为很多书当你用力去按压时,书脊就会拱起来,影响到边缘部分的书写对齐。这本的装订方式,保证了即便是临摹到页面最边缘的字,也能保持平整,减少了练习时的不便和挫败感。对于那些需要趴在桌上长时间临摹的人来说,这种细节上的体贴,是衡量一本“好书”与“传世佳作”的重要区别。

评分这本书的选本策略非常值得称道。它并非简单地罗列赵孟頫流传最广的几篇大作,而是似乎经过了精心筛选,涵盖了其不同时期、不同体裁(篆、隶、楷、行)的代表性作品,虽然这里聚焦于楷书,但其选取的楷书作品,也展现了从早年受欧阳询影响到中期融汇晋唐诸家,最终形成自成一家的成熟阶段的演变脉络。这种系统性展示,对于学习者理解艺术家的创作心路历程至关重要。我过去学习时常常在不同帖本间跳跃,反而抓不住一个核心的学习主线,而这一本集中展示的精选范本,让我能够在一个相对集中的范围内,深入挖掘其楷书用笔的“一以贯之”之处,比如他如何处理横画的“蚕头燕尾”以及竖画的“直入直出”,这种针对性的对比研究,效果远胜于泛泛而谈的入门书籍。

评分我对这套书的出版理念非常赞赏,它体现了一种对中国传统美学精神的深度敬畏和现代传播的责任感。它不仅仅是把古人的墨迹原封不动地搬运过来,更是在用当代最好的印刷技术和审美标准,为古老的艺术语言进行一次“高保真”的数字转译。这种转译工作是极其困难的,稍有不慎就会丢失原作的“气韵”。但令人欣慰的是,这套书成功地架起了古今之间的桥梁,让一个习惯了快速信息流的现代人,能够沉下心来,通过清晰、高品质的视觉媒介,去感受千年前的文人墨客的内心世界。它成功地激发了我重新审视传统书法艺术的兴趣,让我意识到,真正的经典,无论经过多少技术手段的复制,其内在的生命力都不会消减,反而会因为更清晰的呈现而被赋予新的生命力。

评分我最大的感触是这套书在“放大”这一处理上的高明之处。很多字帖为了追求便携性或者降低成本,往往只能提供小尺幅的摹本,这对于真正想领会大师笔触中“提按顿挫”的微妙变化来说,简直是一种折磨。但是这本《放大本》系列,真正做到了让每一笔的起收、每一根线条的粗细变化,都清晰地呈现在眼前。例如,在观察那些连带和牵丝时,我能清晰地分辨出笔锋在纸面上“游走”的轨迹,那种墨色的浓淡变化,仿佛能直接感受到赵体那种秀润遒劲、骨肉兼备的独特韵味。这对于我这种临摹多年,总觉得难以触及“神韵”的爱好者来说,简直是醍醐灌顶。它提供了一个近乎“显微镜”级别的视角,让我有机会去解构和重构那些看似信手拈来、实则千锤百炼的笔法结构,极大地提升了临习的效率和深度。

评分初学者好用。。。。。

评分书法老师让买的,孩子爱学书法,买就买吧。

评分老公买的

评分谁允许你把书折起来寄的?你自己怎么不把自己折起来睡个小棺材?差评!

评分书法爱好者,多次购买

评分好,,

评分还可以,一直在练的,必备的!!!

评分质量很好

评分过于放大了 感觉失了神韵 ,作为临帖用还能接受吧

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有