具体描述

内容简介

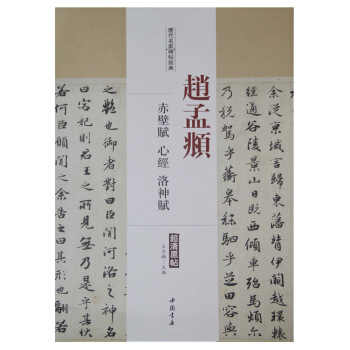

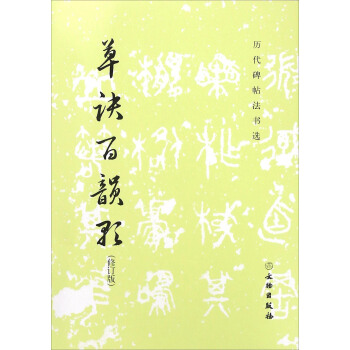

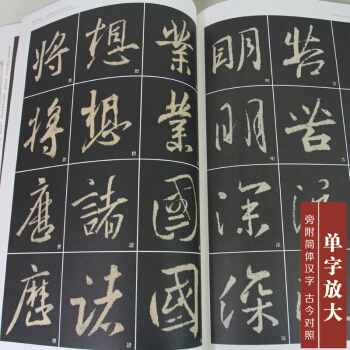

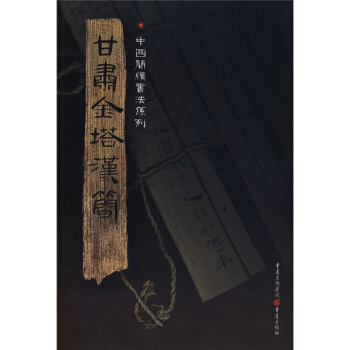

《金刚经》是佛教重要经典,全名《金刚般若波罗蜜经》。金刚指最为坚硬的金属,喻指勇猛的突破各种关卡,让自己能够顺利的修行证道;般若为梵语妙智慧一词的音译;波罗意为完成(旧译:到达彼岸);密意为无极。经者径也,学佛成佛之路。宋代书法家张即之的书法深受唐人影响,后转师米芾,参以晋唐经书汉隶,并能“独传家学”,自成一家体系。张即之擅长楷书和榜书,尤喜作擘窠大字。楷书结构严谨、端庄,行书则用笔枯硬,近于刻露,毫无温润典雅之感。传世作品有楷书《汪氏报本庵记》、《大字杜甫诗卷》和这本《金刚般若波罗蜜经》等。

作者简介

张即之,字温夫,号樗寮。和州(今安徽和州)人。生于宋孝宗淳熙十三年(公元一一八六),卒于宋理宗景定四年(公元一二六三),享年七十八岁。为参知政事张孝伯之子。即之以文荫授承务郎,累官至司农寺丞,以能书闻名天下,金人尤宝爱其翰墨。喜作擘窠大字,丰碑巨刻,散流江左。明张宁云:[温夫特善大书,匾额字如作小楷,不烦布置,而清劲绝人。]又云:[即之作大字,如写小楷,而笔意兼行,转折作止之态,如老生作礼,虽骨格强硬,而意度调熟,见之者自当欺重。]明文征明云:[即之,安国之后,老笔劲健,大类安国所书,稍变而刻急,遂自名家。]清王文治《决雨堂跋》云:[人知张师海岳,而不知其出入欧、褚。]存世书迹有东福寺藏[方丈]二大字及题字、《金刚经》、《杜诗断简》、《汪氏报本庵记》、《李伯嘉墓志》等。 张即之书杜诗。纸本手卷。高三十四,七公分,长二一七一,七公分。行楷大字。书杜甫《紫宸殿退朝口号》及《赔献纳司起居田舍人》七律二首。末署[书於淳祜十年,樗寮时年六十五岁]。此帖书法苍秀。自成一体。前言/序言

用户评价

这部书的装帧和装帧的讲究程度,真是让人眼前一亮。纸张的质感温润而厚实,触手可及的细腻感让人心生敬意。尤其是封面设计,那种古朴中透着典雅的韵味,一看就知道是经过精心考量的。我翻阅时,每一个细节都透露着匠心,无论是文字的排版布局,还是章节之间的过渡处理,都显得井然有序,让人在阅读的过程中感到一种宁静与专注。书页的切边处理得极其平整,让人爱不释手,仿佛捧在手里的不仅仅是一本书,更是一件值得珍藏的艺术品。这种对实体书的尊重和投入,在如今这个信息爆炸的时代显得尤为珍贵。我尤其欣赏那种对传统工艺的坚守,从油墨的印制到装订的工艺,无不体现出制作者对经典的敬畏。这样的书,光是放在书架上,都能为整个空间增添一份人文气息。

评分对于一个追求知识深度和广度的读者而言,这本书无疑是一份丰厚的馈赠。它不仅提供了新的视角去观察世界,更重要的是,它提供了一套审视和梳理自身经验的工具。书中引用的诸多旁征博引,显示出作者扎实的学术功底和广博的阅读范围,每一次引用都像是点睛之笔,为主题增添了坚实的支撑。它不是那种读完就束之高阁的书,而是一本需要反复翻阅、时时对照的工具书。每次重读,都能从中挖掘出新的理解和领悟,这是真正优秀作品的标志。它更像一位沉默而智慧的导师,在你需要指引时,总能从不同的页码中为你提供恰到好处的启示,极大地拓宽了我的思维边界。

评分这本书的叙事节奏把握得极好,读起来有一种酣畅淋漓的感觉。作者对于场景的描绘能力简直是一绝,仿佛能将我瞬间拉入到那个特定的时空背景之中,身临其境地体验人物的情感波动和内心的挣扎。我印象最深的是其中关于抉择与承担的那一部分,文字的力量在那一刻达到了顶峰,让我久久无法平静。情节的推进是循序渐进的,每一个转折点都铺垫得恰到好处,绝不显得突兀或刻意,这种高明的叙事技巧,很少在同类作品中见到。它不仅讲述了一个故事,更是在探讨人性深处的复杂性与光明面,让人在跟随人物命运起伏的同时,也反思自身的处境与选择。读罢合卷,心中久久回荡着那些鲜活的画面和深刻的对话。

评分从语言的运用上来看,这部作品展现了作者高超的文字驾驭能力。作者似乎对每一个词汇都有着精准的拿捏,用词考究而不失灵动,典雅又不失现代感。句子结构的变化多端,长短错落有致,读起来有一种音乐般的韵律感,让人沉浸其中,享受文字流淌的美感。有些段落的语言之精炼,简直达到了“惜墨如金”的境界,寥寥数语便勾勒出宏大的意境或复杂的情感。更难得的是,作者似乎有一种魔力,能将一些原本枯燥或抽象的概念,通过精准的措辞变得鲜活立体,充满了画面感和张力。这种文字功底,是需要长期的积累和深厚的文化底蕴才能达到的高度,让人不得不佩服。

评分读完这本书,我感受到的不仅仅是文字的重量,更是一种精神上的洗礼。它让我对某些概念有了更深层次的理解,那些晦涩的理论在作者的笔下变得生动而富有层次感。我特别喜欢作者在阐述复杂观点时所使用的类比和譬喻,它们像一把钥匙,巧妙地打开了我之前模糊不清的认知,让我茅塞顿开。这本书的行文风格非常独特,它时而如清泉般潺潺流淌,温和而引人入胜;时而又如山洪爆发般气势磅礴,直击人心深处。这种节奏的变化,使得阅读过程充满了惊喜,绝不会让人感到枯燥乏味。它不像某些理论著作那样高高在上,而是非常接地气,仿佛作者就在我耳边耐心开导,将深刻的哲理融入日常的叙述之中,让人在不知不觉中受到启发。

评分阿弥陀佛,善哉善哉。参以汉隶及晋唐经书,加上受禅宗哲学思想的影响,故形成一种独特的书法艺术风格。并能“独传家学”,以张孝祥书为主调,而自成一家体系。这种体系是他在继承古人前辈传统技法的基础上,汲取众多营养而后大胆创新形成的。张即之擅长楷书和榜书,尤喜作擘窠大字。他博学多识,“性修洁,喜校书,经史皆手定善本。” 张即之是南宋书坛首要人物,《中国书法发展史》宋六人,张即之在内,另五人为北宋四家与赵佶。张即之是南宋后期力挽狂澜、振兴书法艺术、穷毕生之力以改变衰落书风的革新家,称雄一时,且有“宋书殿军“之誉”。《宋史》本传称其“以能书闻天下”,“大字古雅遒劲,细书尤俊健不凡”。其下笔简捷凝练,运笔坚实峻健,点画顾盼生情,结字俊秀而骨力遒劲,使字字结体生动明快,清爽不落俗套。其所书《大字杜甫诗卷》前人评为“有长风张即之书法张即之书法破浪气象”。女真族虽然远在北方,与南宋政权处于敌对地位,但对于张即之的翰墨作品,却不惜用重金购求。传世作品有楷书:《佛遗教经》、《金刚般若波罗蜜经》、《太上洞玄灵宝无量度人上品妙经》:行书《双松图歌》,《待漏院记》,《书杜诗》,《汪氏报本庵记》等。

评分百姓进来后便说:“参见陛下,平民今天来是要说说皇上今天游行大典穿的那神奇的衣服,您聘请的两位织师说这件衣服只要是愚蠢或是不称职的人就看不见,那么恕我直言,请在座的大臣们诚实的回答,你们能看到这衣服吗?“那两位大臣有点心虚了,互相看来看去,不知道该怎么办……皇上见状就问:“你们不是看见了吗?为什么不说呢?”,“其实……其实……”两位大臣吞吞吐吐的说,但并没有说出口。

评分送货快,包装好,值得推荐,是正品

评分经典之作,装帧素美,值得收藏

评分可就在这时,有位士兵来禀报皇上:“禀报皇上,外面有位百姓说是要来点评一下皇上今天游行大典穿的那件神奇的衣服,是否要让他进来?”皇上听后很高兴,就说:“快去叫他进来!”所有大臣都互相议论,生怕会出什么乱子。

评分抱持最虔诚的清净之心抄写佛经,称为“抄经”或“写经”。此字帖为张即之中楷书法中之精品,下笔简捷凝练,运笔坚实峻健,结字俊秀而骨力遒劲,清爽不落俗套。明清两代很多书法家为之题跋,给予很高的评价。

评分西泠印社的书质量就是高,看着很有感觉,享受!

评分挺满意的。不错。值得购买。为了凑够二十个字我也是拼了?

评分挺满意的。不错。值得购买。为了凑够二十个字我也是拼了?

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有