具体描述

产品特色

编辑推荐

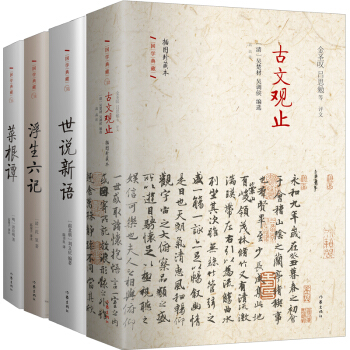

★《古文观止》是一部小型规模的中国传统文化百科全书,蕴含丰富的历史知识、成熟的人生经验、高深的文字美学、博远的宇宙哲理,是历代读书人的启蒙书,代表中国文言文的水平;★《世说新语》专记魏晋名士的奇闻异事,记载魏晋文人雅士的言行癖好,堪称千年以前的微博段子集锦,是研究魏晋的极好史料,一幅令人神往着迷魏晋画卷;

★《浮生六记》是一部水平极高影响颇大的自传体随笔,在清代笔记体文学中占有相当重要的位置,是中国史料小说奇书;

★《菜根谭》采儒、道、佛三家之精髓,讲修齐治平等大道,提炼中国传统文化中的精华,作为修身齐家处世的哲学。

【六大购买理由】

名社佳作,千年传承,一版再版,畅销多个时代。

代表中国人价值观念的千古名士美谈。

不可不读的古文经典,代表着我国古文的较高水平。

作家出版社重点出版,精心编校,值得信赖。

封面典雅,装帧精美,双封面精装,可读宜藏。

用纸考究,用墨环保,字号够大,印刷清晰,享受阅读不伤眼。

内容简介

古文经典包括《古文观止》《世说新语》《浮生六记》《菜根谭》四册《古文观止》是历代中国文言文散文总集。清朝康熙年间选编的一部供学塾使用的文学读本。“观止”一词表示“文集所收录的文章代表文言文的高水平”。

《世说新语》内容主要是记录魏晋名士的逸闻轶事和玄言清谈,是中国魏晋南北朝时期“笔记小说”的代表作,是我国古代少有的一部文言志人小说集。

《浮生六记》以作者夫妇生活为主线,赢余了平凡而又充满情趣的居家生活的浪游各地的所见所闻。本书文字清新真率,无雕琢藻饰痕迹,情节则伉俪情深,至死不复;始于欢乐,终于忧患,漂零他乡,悲切动人。

《菜根谭》一部论述修养、人生、处世、出世的语录世集,为旷古稀世的奇珍宝训。对于人的正心修身,养性育德,有不可思议的潜移默化的力量。

作者简介

吴乘权、吴调,侯叔侄俩。吴乘权,字楚材。一生研习古文,好读经史。精彩书评

★以《古文观止》和《文选》并称,初看好像是可笑的,但在文学上的影响,两者都一样地不可轻视。

——鲁迅

★《古文观止》中222篇散文,实终身难忘之启蒙良师

——巴金

★读《古文观止》,可以知历史,可以知哲学,可以知文体变迁,可以知人情世故,可以知中国的宗教精神和人文精神,几乎可以知道中国传统文化的一切。

——金克木

★《世说新语》为一部名士底(的)教科书。

——鲁迅

★嚼得菜根者百事可做

——毛泽东

★《浮生六记》俨如一块纯美的水晶,只见明莹,不见衬露明莹的颜色;只见精微,不见制作精微的痕迹。

——俞平伯

★读了沈复的书,每使我感到这安乐的奥妙,远超乎尘俗之压迫与人生之苦痛。因为这个缘故,我想这对伉俪的生活是悲惨而同时活泼快乐的生活——那种善处忧患的活泼快乐。

——林语堂《浮生六记》英译自序

目录

《古文观止》

古文观止?卷一

《左?传》

?3?郑伯克段于鄢

?6?周郑交质

?8?石碏谏宠州吁

?10?臧僖伯谏观鱼

?12?郑庄公戒饬守臣

?14?臧哀伯谏纳郜鼎

?17?季梁谏追楚师

?19?曹刿论战

?21?齐桓公伐楚盟屈完

?24?宫之奇谏假道

?26?齐桓下拜受胙

?27?阴饴甥对秦伯

?29?子鱼论战

?31?寺人披见文公

?32?介之推不言禄

?33?展喜犒师

?35?烛之武退秦师

?37?蹇叔哭师

古文观止?卷二

《左?传》

?41?郑子家告赵宣子

?44?王孙满对楚子

?46?齐国佐不辱命

?48?楚归晋知罃

?50?吕相绝秦

?54?驹支不屈于晋

?56?祁奚请免叔向

?58?子产告范宣子轻币

?60?晏子不死君难

?62?季札观周乐

?65?子产坏晋馆垣

?68?子产论尹何为邑

?70?子产却楚逆女以兵

?72?子革对灵王

?75?子产论政宽猛

?76?吴许越成

古文观止?卷三

《国?语》

?81?祭公谏征犬戎

?84?召公谏厉王止谤

?86?襄王不许请隧

?88?单子知陈必亡

?91?展禽论祀爰居

?95?里革断罟匡君

?96?敬姜论劳逸

?99?叔向贺贫

101?王孙圉论楚宝

103?诸稽郢行成于吴

106?申胥谏许越成

《公羊传》

108?春王正月

110?宋人及楚人平

112?吴子使札来聘

《谷梁传》

114?郑伯克段于鄢

115?虞师晋师灭夏阳

《檀?弓》

117?晋献公杀世子申生

118?曾子易箦

119?有子之言似夫子

121?公子重耳对秦客

122?杜蒉扬觯

124?晋献文子成室

古文观止?卷四

《战国策》

127?苏秦以连横说秦

132?司马错论伐蜀

135?范雎说秦王

137?邹忌讽齐王纳谏

139?颜斶说齐王

141?冯煖客孟尝君

145?赵威后问齐使

147?庄辛论幸臣

149?触詟说赵太后

151?鲁仲连义不帝秦

156?鲁共公择言

157?唐雎说信陵君

158?唐雎不辱使命

160?乐毅报燕王书

《史?记》

165?李斯谏逐客书

《楚?辞》

169?卜?居

171?宋玉对楚王问

古文观止?卷五

《史?记》

175?五帝本纪赞

177?项羽本纪赞

178?秦楚之际月表

180?高祖功臣侯年表

182?孔子世家赞

184?外戚世家序

186?伯夷列传

190?管晏列传

194?屈原列传

199?酷吏列传序

200?游侠列传序

203?滑稽列传

206?货殖列传序

209?太史公自序

司马迁

213?报任少卿书

古文观止?卷六

《汉?书》

223?高帝求贤诏

225?文帝议佐百姓诏

227?景帝令二千石修职诏

229?武帝求茂材异等诏

230?贾谊过秦论上

235?贾谊治安策一

242?晁错论贵粟疏

246?邹阳狱中上梁王书

252?司马相如上书谏猎

254?李陵答苏武书

259?路温舒尚德缓刑书

264?杨恽报孙会宗书

《后汉书》

269?光武帝临淄劳耿弇

271?马援诫兄子严敦书

诸葛亮

273?前出师表

278?后出师表

古文观止?卷七

李?密

283?陈情表

王羲之

286?兰亭集序

陶渊明

289?归去来辞

292?桃花源记

294?五柳先生传

孔稚珪

295?北山移文

魏?徵

299?谏太宗十思疏

骆宾王

302?为徐敬业讨武曌檄

王?勃

306?滕王阁序

李?白

311?与韩荆州书

314?春夜宴桃李园序

李?华

315?吊古战场文

刘禹锡

318?陋室铭

杜?牧

319?阿房宫赋

韩?愈

322?原道

329?原毁

331?获麟解

332?杂说一

333?杂说四

古文观止?卷八

韩?愈

337?师说

341?进学解

345?圬者王承福传

348?讳辩

350?争臣论

353?后十九日复上宰相书

355?后廿九日复上宰相书

358?与于襄阳书

360?与陈给事书

362?应科目时与人书

363?送孟东野序

366?送李愿归盘谷序

368?送董邵南序

369?送杨少尹序

371?送石处士序

374?送温处士赴河阳军序

376?祭十二郎文

380?祭鳄鱼文

382?柳子厚墓志铭

古文观止?卷九

柳宗元

387?驳复仇议

390?桐叶封弟辨

392?箕子碑

395?捕蛇者说

397?种树郭橐驼传

399?梓人传

403?愚溪诗序

405?永州韦使君新堂记

407?钴鉧潭西小丘记

410?小石城山记

412?贺进士王参元失火书

王禹偁

415?待漏院记

418?黄冈竹楼记

李格非

420?书洛阳名园记后

范仲淹

422?严先生祠堂记

424?岳阳楼记

司马光

426?谏院题名记

钱公辅

428?义田记

李?觏

431?袁州州学记

欧阳修

434?朋党论

436?纵囚论

438?释秘演诗集序

古文观止?卷十

欧阳修

443?梅圣俞诗集序

445?送杨寘序

447?五代史伶官传序

449?五代史宦者传论

451?相州昼锦堂记

454?丰乐亭记

457?醉翁亭记

460?秋声赋

462?祭石曼卿文

464?泷冈阡表

苏?洵

468?管仲论

470?辨奸论

472?心术

475?张益州画像记

苏?轼

478?刑赏忠厚之至论

481?范增论

483?留侯论

485?贾谊论

488?晁错论

古文观止?卷十一

苏?轼

493?上梅直讲书

496?喜雨亭记

498?凌虚台记

500?超然台记

503?放鹤亭记

505?石钟山记

507?潮州韩文公庙碑

510?乞校正陆贽秦议进御札子

513?前赤壁赋

517?后赤壁赋

519?三槐堂铭

522?方山子传

苏?辙

525?六国论

528?上枢密韩太尉书

530?黄州快哉亭记

曾?巩

532?寄欧阳舍人书

535?赠黎安二生序

王安石

537?读孟尝君传

539?同学一首别子固

541?游褒禅山记

543?泰州海陵县主簿许君墓志铭

古文观止?卷十二

宋?濂

547?送天台陈庭学序

550?阅江楼记

刘?基

553?司马季主论卜

555?卖柑者言

方孝孺

557?深虑论

559?豫让论

王?鏊

561?亲政篇

王守仁

565?尊经阁记

568?象祠记

570?瘗旅文

唐顺之

573?信陵君救赵论

宗?臣

577?报刘一丈书

归有光

580?吴山图记

582?沧浪亭记

茅?坤

584?青霞先生文集序

王世贞

588?蔺相如完璧归赵论

袁宏道

590?徐文长传

张?溥

594?五人墓碑记

599?图版目录

《世说新语》

世说新语卷一

3??德行第一

28??言语第二

世说新语卷二

85??政事第三

99??文学第四

世说新语卷三

153??方正第五

190??雅量第六

213??识鉴第七

世说新语卷四

231??赏誉第八

283??品藻第九

316??规箴第十

332??捷悟第十一

337??夙惠第十二

342??豪爽第十三

世说新语卷五

351??容止第十四

365??自新第十五

368??企羡第十六

371??伤逝第十七

380??栖逸第十八

389??贤媛第十九

411??术解第二十

418??巧艺第二十一

425??宠礼第二十二

428??任诞第二十三

456??简傲第二十四

世说新语卷六

469??排调第二十五

501??轻诋第二十六

516??假谲第二十七

528??黜免第二十八

533??俭啬第二十九

538??汰侈第三十

546??忿狷第三十一

551??谗险第三十二

554??尤悔第三十三

564??纰漏第三十四

570??惑溺第三十五

575??仇隙第三十六

《浮生六记》

闺房记乐?/?3

闲情记趣?/?5

坎坷记愁?/?83

浪游记快?/?133

附录一 伪作两卷?/?205

中山记历?/?207

养生记道?/?236

附录二?/?253

《浮生六记》英译自序?林语堂?/?255

重刊《浮生六记》序?俞平伯?/?260

《浮生六记》年表?/?263

《菜根谭》

1 修身第一

31 应酬第二

78 评议第三

119 闲适第四

149 概论第五

精彩书摘

《古文观止》郑伯克段于鄢

《左传·隐公元年》

初,郑武公(庄公之父)娶于申(国名),曰武姜(“武”是丈夫武公的谥号,“姜”是娘家的姓),生庄公及共(gōng,国名)叔段。庄公寤生(胎儿脚先出),惊姜氏,故名曰寤生,遂恶之(指庄公)。爱共叔段,欲立之。亟(qì,屡次)请于武公。公弗许。

及庄公即位,为(wèi)之请制(地名)。公曰:“制,岩(险要)邑也,虢(guó)叔(东虢国国君,周成王之弟)死焉(死在那里)。他邑唯命。”请京(地名),使居之,谓之京城大(tài)叔。祭仲(祭,zhài。郑大夫)曰:“都城(城墙)过百雉(量词,长三丈,高一丈),国之害也。先王之制:大都(都邑)不过参国之一(国都的三分之一。参同“三”);中五之一;小九之一。今京不度(不合法度),非制(先王的制度)也,君将不堪。”公曰:“姜氏欲之,焉(哪里)辟(通“避”)害?”对曰:“姜氏何厌(满足)之有))选不如早为(安排)之(指共叔段)所(处所),无使滋蔓,蔓难图也。蔓草犹不可除,况君之宠弟乎))选”公曰:“多行不义必自毙。子姑(姑且)待之。”

既而(随后)大叔(即共叔段)命西鄙(边地城邑)、北鄙贰(两属)。于己。公子吕(郑大夫,字子封)曰:“国不堪贰(有两属之心者),君将若之何?欲与(把国家给)大叔,臣请事之(为他效劳);若弗与,则请除之,无生民心。”公曰:“无庸(同“用”),将自及(将会自己赶上祸害)。”大叔又收贰(指前两属的地方)以为己邑,至(到)于廪延(地名)。子封曰:“可矣。厚(指土地扩大)将得众(民心)。”公曰:“不义不昵(不义于君,不亲于兄,就不能笼住民心),厚将崩(崩溃)。”

大叔完(修成城郭)聚(聚集百姓),缮甲兵,具(准备)卒(步兵)乘(shèng,战车),将袭郑,夫人(指武姜)将启之(开城门)。公闻其期(段袭击郑的日期),曰:“可矣))选”命子封帅(通“率”)车二百乘以伐京。京叛大叔段。段入于鄢。公伐诸(之于)鄢。五月辛丑,大叔出奔(避难)共。

书(指《春秋》)曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟,故不言弟(叔段不遵弟道,所以《春秋》不以弟称他)。如二君,故曰克(庄公与叔段如同对立的两国国君,所以《春秋》用“克”字)。称郑伯,讥失教也,谓之郑志(郑伯之志)。不言出奔,难之也。

遂寘(同“置”,弃置)姜氏于城颍(地名)而誓之(向她发誓)曰:“不及黄泉(这里指墓穴),无相见也))选”既而悔之。颍考叔(郑大夫)为颍谷(地名)封人(管理疆界的官),闻之,有献(有所献,或献谋,或献物)于公。公赐之食。食舍(放旁边)肉。公问之,对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹(肉汁,这里指肉食),请以遗(wèi,留给)之。”公曰:“尔有母遗,繄(yì,句首语气词)我独无))选”颍考叔曰:“敢(表谦敬)问何谓也?公语(yù,告诉)之故,且告之悔。对曰:“君何患焉))选若阙地(掘地。庄公之父名掘突,所以颍考叔有意不用掘字)及泉,隧(挖隧道)而相见,其谁曰不然?”公从之。公入而赋:“大隧之中,其乐也融融。”姜出而赋:“大隧之外,其乐也泄泄(yìyì,和“融融”都是形容和乐的样子)。”遂为母子如初。

君子(作者的假托,《左传》中习惯用的发表评论的方式)曰:“颍考叔,纯孝也。爱其母,施(yì,即为“扩大影响”)及庄公。《诗》曰:‘孝子不匮(kuì,断绝,缺乏),永锡(同“赐”,给予)尔类。’其是之谓乎(大概是说这种情况吧)))选。”

郑庄志欲杀弟,祭仲、子封诸臣,皆不得而知。“姜氏欲之,焉辟害”、“必自毙,子姑待之”、“将自及”、“厚将崩”等语,分明是逆料其必至于此,故虽婉言直谏,一切不听。迨后乘时迅发,并及于母。是以兵机施于骨肉,真残忍之尤。幸良心忽现,又被考叔一番救正,得母子如初。左氏以纯孝赞考叔作结,寓慨殊深。

《世说新语》

世说新语卷一

德行第一

1

陈仲举言为士则,行为世范。登车揽辔,有澄清天下之志。为豫章太守,至,便问徐孺子所在,欲先看之。主簿白:“群情欲府君先人廨。”陈曰:“武王式商容之闾,席不暇暖。吾之礼贤,有何不可!”

陈仲举(蕃)的言谈是读书人的准则,一举一动都被当作世间典范。每登车勒马,大有澄清天下的志向。他做豫章太守,刚赴任,就问徐孺子(穉)住在哪里,想先去探望他。手下主簿说:“大家都希望您先进宫署。”陈说:“当年周武王为了向商容表示敬意,来不及坐暖席子(就去拜访)。我礼敬贤人,有什么不可以的呢?”

2

周子居常云:“吾时月不见黄叔度,则鄙吝之心已复生矣!”

周子居(乘)常说:“我只要几个月没有看到黄叔度(宪),那么一切庸俗鄙陋的念头,就已重新萌现了。”

3

郭林宗至汝南,造袁奉高,车不停轨,鸾不辍轭;诣黄叔度,乃弥日信宿。人问其故,林宗曰:“叔度汪汪如万顷之陂,澄之不清,扰之不浊,其器深广,难测量也。”

郭林宗(泰)到汝南,拜访袁奉高(阆),车也不停,马也不卸,到黄叔度(宪)处,却逗留一整天,住了一宿又一宿。别人问他这其中的原故,郭林宗说:“叔度这人,就像汪洋万顷的水潭,你去澄清它也不显得清亮,你去搅扰它也不显得浑浊。他的器量又大又深,实在难以测量。”

4

李元礼风格秀整,高自标持,欲以天下名教是非为己任。后进之士,有升其堂者,皆以为登龙门。

李元礼(膺)风度秀美,品格严正。他对自己评价很高,常把维护天下的名教,当作自己的责任。知识界后进能够跨进他的门槛的,都认为是“登龙门”。

5

李元礼尝叹荀淑、钟皓曰:“荀君清识难尚,钟君至德可师。”

李元礼(膺)曾经赞叹荀淑与钟皓,说:“荀君卓越的识见,难以企及;钟君高尚的品德,可为师表。”

6

陈太丘诣荀朗陵,贫俭无仆役,乃使元方将车,季方持杖后从。长文尚小,载著车中。既至,荀使叔慈应门,慈明行酒,余六龙下食。文若亦小,坐著膝前。于时太史奏:“真人东行。”

做过太丘长的陈寔,去拜会做过朗陵侯相的荀淑。因家贫没有仆从,就叫大儿子陈纪驾车,小儿子陈谌拿着手杖跟随在后。孙子陈群还年幼,坐在车上。到了荀家,荀淑命儿子荀靖到门口接待,荀爽酌酒待客,其余六个儿子往来送菜送饭。孙子荀彧年纪还小,坐在祖父膝前。当时大史上奏朝廷说:“有德星聚会,真人东行。”

《浮生六记》

卷一

闺房记乐

余生乾隆癸未冬十一月二十有二日,正值太平盛世,且在衣冠之家,居苏州沧浪亭畔,天之厚我可谓至矣。东坡云:“事如春梦了无痕。”苟不记之笔墨,未免有辜彼苍之厚。因思《关雎》冠三百篇之首,故列夫妇于首卷;余以次递及焉。所愧少年失学,稍识之无,不过记其实情实事而已。若必考订其文法,是责明于垢鉴矣。

余幼聘金沙于氏,八龄而夭;娶陈氏。陈名芸,字淑珍,舅氏心余先生女也。生而颖慧,学语时,口授《琵琶行》,即能成诵。四龄失怙;母金氏,弟克昌,家徒壁立。

芸既长,娴女红,三口仰其十指供给;克昌从师修脯无缺。一日,于书簏中得《琵琶行》,挨字而认,始识字。刺绣之暇,渐通吟咏,有“秋侵人影瘦,霜染菊花肥”之句。

余年十三,随母归宁,两小无嫌,得见所作,虽叹其才思隽秀,窃恐其福泽不深;然心注不能释,告母曰:“若为儿择妇,非淑姊不娶。”母亦爱其柔和,即脱金约指缔姻焉。此乾隆乙未七月十六日也。

是年冬,值其堂姊出阁,余又随母往。

芸与余同齿而长余十月,自幼姊弟相呼,故仍呼之曰淑姊。

时但见满室鲜衣,芸独通体素淡,仅新其鞋而已。见其绣制精巧,询为己作,始知其慧心不仅在笔墨也。

其形削肩长项,瘦不露骨,眉弯目秀,顾盼神飞,唯两齿微露,似非佳相。一种缠绵之态,令人之意也消。

索观诗稿,有仅一联,或三四句,多未成篇者。询其故,笑曰:“无师之作,愿得知己堪师者敲成之耳。”余戏题其签曰“锦囊佳句”,不知夭寿之机此已伏矣。

是夜送亲城外,返,已漏三下。腹饥索饵,婢妪以枣脯进,余嫌其甜。芸暗牵余袖,随至其室,见藏有暖粥并小菜焉。余欣然举箸,忽闻芸堂兄玉衡呼曰:“淑妹速来!”芸急闭门曰:“已疲乏,将卧矣。”玉衡挤身而入,见余将吃粥,乃笑睨芸曰:“顷我索粥,汝曰‘尽矣’,乃藏此专待汝婿耶?”芸大窘避去,上下哗笑之。余亦负气,挈老仆先归。

自吃粥被嘲,再往,芸即避匿,余知其恐贻人笑也。

至乾隆庚子正月二十二日花烛之夕,见瘦怯身材依然如昔,头巾已揭,相视嫣然。合卺后,并肩夜膳,余暗于案下握其腕,暖尖滑腻,胸中不觉怦怦作跳。让之食,适逢斋期,已数年矣。暗计吃斋之初,正余出痘之期,因笑谓曰:“今我光鲜无恙,姊可从此开戒否?”芸笑之以目,点之以首。

廿四日为余姊于归,廿三国忌不能作乐,故廿二夜即为余姊款嫁,芸出堂陪宴。余在洞房与伴娘对酌,拇战辄北,大醉而卧;醒则芸正晓妆未竟也。

是日亲朋络绎,上灯后始作乐。廿四子正,余作新舅送嫁,丑末归来,业已灯残人静;悄然入室,伴妪盹于床下,芸卸妆尚未卧,高烧银烛,低垂粉颈,不知观何书而出神若此。因抚其肩曰:“姊连日辛苦,何犹孜孜不倦耶?”

芸忙回首起立曰:“顷正欲卧,开橱得此书,不觉阅之忘倦。《西厢》之名闻之熟矣,今始得见,真不愧才子之名,但未免形容尖薄耳。”

余笑曰:“唯其才子,笔墨方能尖薄。”伴妪在旁促卧,令其闭门先去。遂与比肩调笑,恍同密友重逢。戏探其怀,亦怦怦作跳,因俯其耳曰:“姊何心舂乃尔耶?”芸回眸微笑,便觉一缕情丝摇人魂魄;拥之入帐,不知东方之既白。

芸作新妇,初甚缄默,终日无怒容,与之言,微笑而已。事上以敬,处下以和,井井然未尝稍失。每见朝暾上窗,即披衣急起,如有人呼促者然。余笑曰:“今非吃粥比矣,何尚畏人嘲耶?”芸曰:“曩之藏粥待君,传为话柄。今非畏嘲,恐堂上道新娘懒惰耳。”余虽恋其卧而德其正,因亦随之早起。自此耳鬓相磨,亲同形影,爱恋之情有不可以言语形容者。

而欢娱易过,转睫弥月。时吾父稼夫公在会稽幕府,专役相迓,受业于武林赵省斋先生门下。先生循循善诱,余今日之尚能握管,先生力也。

归来完姻时,原订随侍到馆。闻信之余,心甚怅然,恐芸之对人堕泪,而芸反强颜劝勉,代整行装,是晚但觉神色稍异而已。临行,向余小语曰:“无人调护,自去经心!”

及登舟解缆,正当桃李争妍之候,而余则恍同林鸟失群,天地异色。到馆后,吾父即渡江东去。

《菜根谭》

修身第一

欲做精金美玉的人品,定从烈火中煅来;思立掀天揭地的事功,须向薄冰上履过。

这一段是说修身成事的前提,就是要能够经受各种逆境的磨难和历练。

司马迁在《报任少卿书》中行文如流水,一口气数出:文王拘,而演《周易》;仲尼厄,而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》……

可见人在逆境时,往往能抛开一切杂念,成就古今大业。

厚道人唯处逆境中,方能窥尽世态炎凉,透彻、自如地品味人生的苦辣酸甜。豪门公子曹雪芹,若非落到“茅椽蓬牖,瓦灶绳床”之境地,何来辉煌巨著《红楼梦》,把个封建酱缸揭露得淋漓尽致?鲁迅如果终其一生做富门大少爷,或者委身蒋家王朝,又岂能写出一手如投枪、似匕首的泼辣杂文?

一念错,便觉百行1皆非,防之当如渡海浮囊,勿容一针之罅漏;万善全,始得一生无愧。修之当如凌云宝树2,须假众木以撑持。

【注释】

1.百行:指人的各种品行。

2.凌云宝树:凌云,形容高耸入云;宝树,佛教语,指七宝之树,即极乐世界中以七宝合成的树木。

一念有错,所有行为就都可能成为错的,所以做任何事情都要慎重。

遇到麻烦要慎重,要沉着冷静,而不是慌张无序,鲁莽从事。沉着冷静给自己赢得思考的时间,留有想象的余地,进而能使麻烦的危害性降低,甚至变害为利。否则,遇到麻烦就慌慌张张,六神无主,手足无措,就会把原本简单的事情搞复杂,扩大事情的态势,导致不希望的结果。

凡事要想一想为什么,怎么会出现这种情况,出现这种情况的深层原因是什么,应该怎么对待。事情总会有起因,但起因很可能隐藏在事物的背后,如果只凭感觉臆测就草率地行事,肯定会出差错,后悔不迭。

忙处事为,常向闲中先检点,过举1自稀。动时念想,预从静里密操持,非心2自息。

【注释】

1.过举:指错误的行为。

2.非心:指邪心、错误的想法。

反省反思、自我批评说起来挺简单,但做起来却不是什么人能做到的,对于当事者而言,在某时某刻,对自己做一次深刻的反省,有时是件十分痛苦的事。特别是现在这个时代,熙熙攘攘,物欲横流,即使想求得一刻内心的安静都已经是一件奢侈的事了,人人忙忙碌碌,成了工作的奴隶,忙着挣钱买房买车养孩子,谁还会想到自省呢?事实上,事情忙是一回事,心忙不忙又是另一回事,关键是要做到事忙而心不忙,如此就需要有意识地经常自省,只要能想到这一点,要做到就并不难,这也是《菜根谭》这一段话的要义。

为善而欲自高胜人,施恩而欲要名结好,修业而欲惊世骇俗,植节1而欲标异见奇,此皆是善念中戈矛,理路上荆棘,最易夹带,最难拔除者也。须是涤尽渣滓,斩绝萌芽,才见本来真体2。

【注释】

1.植节:植,这里作动词用,意思是栽种、种植;节本义泛指草木枝干间坚实结节的部分。植节,就是修养操守、树立气节。

2.真体:即真实的本体。南朝?梁?萧统《解二谛义》:“又谘真寂之体,本自不流,凡夫见流,不离真体,然则但有一真,不成二諦。”佛教语,犹言本相,实相。后指事物的本来面目或真实情况。

具有善良之心,多行善举,不仅助人,也能使自己获得快乐。正如一句名言所说:“纯粹的快乐,只有在行善时才能得到。”

国外一些调查资料也证明,善良的人乐观向上,喜欢微笑,会把时间用在助人等快乐的事情上。而不善良的人常对他人怀有恶意,把时间常放到算计他人上。因此,不善良的人要比善良人的生活质量低、寿命短。

行善是发自内心的一种行为。经常行善的人往往有一种发自内心的满足感。行善的快乐在于时刻想着别人。

来看这样一则故事:一对善良的夫妇在路边开了一家小杂货店。开业伊始,这对夫妇便在店前竖起一块招牌,上书:“天长地远,本店免费供君饮水。”过往行人看到此牌,大多停下来,到店里喝口水,歇歇气。

冬热夏凉,虽是淡水一杯,但人们喝完后,出于感激,每每从店里买点东西带走。这样,杂货店一天天红火起来,很快发展成了一个百货商店。

不难看出,虽然行善者的初衷不图回报,但行善本身如同播种一样,收获是在必然之中,而其中最大的收获不是物质上,而是精神上的快乐。

能轻富贵,不能轻一轻富贵之心;能重名义,又复重一重名义之念。是事境之尘氛1未扫,而心境之芥蒂未忘。此处拔除不净,恐石去而草复生矣。

【注释】

1.尘氛:尘世的气氛。

这一段分析的是人们的要强心理。一个人外表可能非常不在乎富贵、名誉,但他心里却非常在乎“不在乎富贵、名誉的美德”这一事实,这是人心中最微妙复杂的东西,也最不容易被自己察觉和清除。

……

前言/序言

《古文观止》

美者毕集,缺者无不备

讹者无不正,集古文之成者也

观止矣!

《古文观止》是一部影响很大的书。

从成书之日起,就有许多人在读《古文观止》。其目的,当然是要参加科举考试。虽然也有人提出,一些水平不高的学子们,“表面上大家念《古文观止》,暗地里学作文章的人传授、背诵《东莱博议》”。但这丝毫未能削弱《古文观止》的重要性,反倒是从另一侧面更让人觉察出其地位的不可动摇。为什么参加科考就要学习《古文观止》?这在科考尚存的时候实在是不能成为问题的,今天要解说明白,却非得费一番周折不可了。好在近几年来终于又有人注意到了八股文体的价值,并已将个中机巧和盘托出。有兴趣者,不妨把金克木、启功、张中行等几位先生评议“八股”的文章找来看看,自会有所受用,此不冗言。

无论如何,《古文观止》自于康熙三十四年问世后,各地就不断有人翻印、翻刻,康熙三十四年的归化本、三十七年的浙江本,乾隆三十三年的怀泾堂本、三十九年的鸿文堂本、五十四年的映雪堂本,一直到后来的扫叶山房本、锦章本、四有本、广益本、商务本……在不到250年的时间中,各种刻本不下于数十种,这在图书经济和印刷技术都不甚发达的时代里,实在不能不说是一件蔚然已成奇观的事情。

而且,这些年来,《古文观止》这一成书于300余年前的文选读本,非但没有随着经济的发达与科技的进步而消声匿迹、光辉不再,相反地,由于

??“其选简而该,

??评注详而不繁,

??其审音辩字,无不精切而确当”。

得到了越来越多的人们的认可和喜好。直到已经是信息网络化时代的今天,它的名声也不降反升,影响越来越大。在由几家全球著名的中文网站共同进行的一次网络调查中,《古文观止》被评为“现代人最常阅读的文言著作”之一,就是明证。

那么,为什么科举考试早已废除多年,原本为科考而编写的《古文观止》还会如此受读书人欢迎呢?

原来,有着漫长而悠久的文化背景的中国人,终归不能完全背弃自己的传统,面对先贤遗留下来的文化宝藏,又有谁不想在力所能及的情况下去作一番探索呢?而《古文观止》恰好具有着现在人探索这一宝藏所必须的“钥匙”功能。

它选材上起《左传》、《国语》,下止于刘伯温、归有光,全面地反映了从周至明数千年的文体变迁,所选之文多为千古名作,能于“琳琅满目、美不胜收”,但同时也是汗牛充栋、浩如烟海的古典文册中,得其上品,一览而收全功。其内容则涉及历史、哲学、文学、政治、宗教、艺术……几乎可以说是一部小型规模的中国传统文化百科全书。笔者的先师金克木先生就曾说过这样的话:

“读《古文观止》可以知历史,可以知哲学,可以知文体变迁,可以知人情事故,可以知中国的宗教精神与人文精神,几乎可以知道中国传统文化的一切。”

《古文观止》的不朽价值,由此而可知。

《古文观止》一书是文化的载体。文化不仅有“有文的文化”(即由文字记录下来的文化),还有“无文的文化”。至少,两者恰可互补,不应偏废其一。而如果从更深一层的角度来看,就会发现,其实“无文的文化”更重要。毕竟,谁也不能只生活在纸上。所以最终“有文”的仍然在“无文”的包围中。考虑到这一点,我们此番印行《古文观止》一书,采用了不少的文物插图。这些插图大体可分为三类。

一、历史资料整理型。如历史地图和古代官制表等。这类图片,说是文物,其实是现代电脑制作的产物,可反映的内容又确实是千百年前的古老事件。主要的用途在于补充资料,像“春秋战国时代都邑位置图”,一图在手,就给阅读卷一至卷四带来不少方便。

第二类是现存的古代建筑遗迹。如阿房宫遗址的残垣断壁、位于今塔克拉玛干沙漠的唐代边城、武则天和唐高宗合墓之处的乾陵等。这类图片数量不多,但往往能引人升起一种追思幽古的心境,面对着这些场面,把心沉潜下来,体会玩味,往往能够达到一种置身其中,物我两忘,古今一如的心灵境界。

最后一类数量最多,占到了全部插图的绝大多数。那就是历代遗留下来的文物照片。这些照片,带给读者的是一种气息,一种超出文字而又恰能与文字互补的气息。比如《敬姜论劳逸》一文的插图“青铜俎”,让人一睹之下,就能联想起“人为刀俎,我为鱼肉”的名句,并不由得会不寒而栗起来。从此而后,对“人为刀俎,我为鱼肉”一句的理解,恐怕就会比单纯看字面要深刻得多。

总而言之,图文并茂、知性与觉性并重,也就是让右脑与左脑在阅读时同时发挥作用,是这种编排方式最大的好处。

本书文字部分的编排采用的是我国传统的“子注合本”方式。所谓“子注合本”,用陈寅恪先生的话讲,就是把注释性的文字排成小号字体“与大字正文互相配拟。……‘以子从母’,‘事类相对’。这样的本子叫合本”。 “子注合本”的好处在于既方便阅读,又不至于打断了文气。在文字的理解上有了困难,不必到文末、书尾等处再去寻找答案,解释就在眼皮底下,一览便知;而如果想要“因声求气”地去诵读原文,只需把小字跳过,直接按大字诵读即可,两全其美。

另外,还要讲讲“评点”问题。

在我国,评点是读书人的一大传统。《论语》中有这样一段:

??唐棣之华,偏其反而。岂不尔思?室是远而。

??子曰:

??“未之思也,夫何远之有?”

“岂不尔思,室是远而”,是《诗经》中的一句语。意思是说,“不是我不想你,实在是住得太远了”。孔子的评点“未之思也,夫何远之有”,则是说,“思念有什么远近呢?分明是压根就没有想嘛!”这大概是文言文评点之鼻祖。此后,《左传》里的“君子曰”,《史记》里的“太史公曰”,历代史书里的“史臣曰”、“论曰”、“赞曰”……一直到李卓吾的《批评忠义水浒传》,金圣叹评点《西厢记》,这个传统从来没有断过。总之是读书人在读书时会从心里忽然冒出一句话,写出来,便成为了“评点”,往往是“评其一点,不及其余”,而且还往往会带上时代烙印。现在读者手中这本《古文观止》中的古今两类评点,也不外如此。明白了这一点,再看此书中的“评点”,大概就会好办得多了。

最后想说一句,《古文观止》毕竟成书于清代,自那时至今,已有300余年的变迁,书中某些观点,未必被现代人所认同。我们在阅读时,应注意汲取其精华,摒弃不合时宜的观点,以使中华文明更加发扬光大。

栗拙山

《世说新语》

一

南朝宋刘义庆著《世说新语》乃风流之宝典,名士之奇书。全书卷帙既混杂浩繁,体例尤堪称“前无古人”,凡三十六门,一千一百三十条,内容涉及政治、经济、军事、文化、风尚,反映了南北乱世的思潮风尚,上层社会的生活面貌,俨然中古文人之水墨长卷、魏晋六朝之百科全书。但搠其意义,归根结底显然是名士风流。因此陈寅恪说是“清谈之全集”(陈寅恪:《陶渊明之思想与清谈之关系》),鲁迅则说是“一部名士的教科书”(鲁迅:《中国小说的历史的变迁》)。善矣大师之言也!该书于风靡三百年的怪现状—清谈,记载颇为丰富真实,有助于读者了解当时士人所处的时代状况及政治社会环境,更再现了这些“社会精英”沉溺其中的举手投足醺醺醉意。毫无疑问,《世说新语》是研究魏晋六朝历史文化以及士人心态最值得研读的一部珍贵文献。钱穆曾经说过,《世说》一书最重要的是能表现出当时的“时代特性”。每一时代同别一时代不同,正因为各有其特性。能表现历史特性的书,就是历史上一部重要的书。清谈就是那个时期的历史特性。(见于钱穆《中国史学名著》三联书店1973年版)

至于《世说新语》的作者,历来记载由南朝宋刘义庆编撰,《南史》刘义庆本传亦无异辞,《隋书?经籍志》及新旧《唐书》,也是这样记载的。按刘义庆(403-444年)是宋武帝刘裕的侄子,本生父名道怜,后过继给已故叔父道规做儿子,袭封临川王。《宋书》及《南史》有传。史称:义庆“幼为武帝所知”,尝曰“此我家丰城也”。以宝剑相喻,足见其器重。宋文帝刘义隆即皇帝位,义庆为丹杨尹,时年廿一。元嘉九年,三十岁,出为平西将军、荆州刺史,在州八年。元嘉十六年三十八岁,迁江州刺史。十七年迁兖州,一年薨。本传说他“爱好文义,文辞虽不多,足为宗室之表”。文帝博涉经史,“每与义庆书、常加意斟酌”。义庆在荆州任内,曾奏荐庾实、龚祈、师觉授等知名人士。“招聚才学之士,远近必至”。后被封为临川王。

因此,《世说》作者完全可以肯定下来,刘义庆无论学养抑或才华抑或财力,完成这样一部著作,不存在任何问题。然而,“五四”以后出现了新说,鲁迅《中国小说史略》称:

《宋书》言义庆才情不多,而招聚文学之士,远近必至,则诸书或成于众手, 未可知也。

这就是说,《世说》有可能是临川王门下文学之士的集体创作。这种说法,颇近情理,而且历史上不乏先例,如《吕氏春秋》、《淮南鸿烈》皆是。不过,即使是集体创作,临川王刘义庆居于“主编”的地位则是确然无疑的。鲁迅之说实在有标新立异之意。

二

我以为,较之作者,《世说新语》一书的性质尤为奇怪。历来目录学家都无例外地把它归入“小说类”。从唐初《隋书?经籍志》至清末《书目答问》,莫不如此。以至现在无论是哪个版本的《中国文学史》都赫然记载,《世说新语》是我国魏晋南北朝时期“志人小说”的代表作,为言谈、轶事的笔记体短篇小说。

对此,我是持审慎的反对态度的。我的理由撮其要者有如下三端:

其一,考察文学史,所谓“志人小说”此前竟没有先例,而《世说新语》却应该是成熟之作,作者巧费经营,以孔门四科开其端,以三十门为类型框架,而每一类型又大致以时间顺序为线索结构成书。显得成熟,纹丝不乱。中国文学史上尚没有这样“越世高谈”,突如其来的现象。

其二,细读《世说》,便可发现作者动笔时是当作确有其人其事来写的,而且绝大多数是属于第一手资料,力求真实,拒绝虚构,与街谈巷议、道听途说的小说有着严格的区别。这当然影响到对《世说》一书的性质的判定。

其三,《世说新语》问世之后,历代多有注本,其中尤属南朝梁刘孝标的注本影响最大。刘孝标《世说新语》注和裴松之《三国志》注、郦道元《水经》注、李善《文选》注历来为世并重,有“四大名注”之称。刘孝标(462-521年),名峻,字孝标,南朝梁学者兼文学家。刘孝标《世说新语》注的主要特点,一是纠正了刘义庆原文的谬误,二是注文引用的材料广泛丰富,具有珍贵的史料价值。刘孝标是当世大学者,注书时态度极为严肃认真,也是以信得过的历史资料来要求《世说》的。事实证明:刘义庆所记一千一百三十条,为刘孝标所纠谬之事不过百分之一而已。后来唐人编纂《晋书》,许多材料就直接引自《世说新语》。以至于我们现在撰写学术论著(包括本人写作文史论著),引用《世说新语》如同引用其他史料一样是允许的。

其四,考察汉魏旧籍,可知为名士立传,当时风起云涌。《名士传》、《高士传》、《海内名士传》、《正始名士传》、《兖州先贤传》、《襄阳耆旧传》、《益都耆旧传》,种种不一。刘义庆生当魏晋之后,玄风未泯,在写《兖州先贤传》、《江左名士传》的前后,因受了裴启《语林》与郭颁《世语》的启发和影响,撰写了以人物为中心、突出表现清谈为内容的《世说新语》。《世说》当然与上述诸传一样,至少是野史一类,应属于史书的范畴。

综上所述,我们认为《世说》是一部生动纪实的历史资料汇编。此书应该不是作者理想中的终极成果。刘义庆及其门下文人们当年应该有一个宏大的计划的,因为各种原因,他们初期的工作只留下这部原生态的文本。这是一堆令人唏嘘的文化碎片,过于散乱而无法从根本上进行意义衔接和归属。因此和其他整肃的史书相比,《世说新语》无疑呈现出随意散漫的原生态属性。这是其遗憾所在,也是其价值所在。总之,这是一部有别于其他一般著作的奇书。

三

需要说明的是,我反对将《世说新语》当作“志人小说”,绝对不是否认其文学价值。像《左传》、《史记》是史籍也是文学范本一样,《世说新语》文字一般都是很质朴的散文,有时用的都是口语,而意味隽永,表达传神,是颇具特色的晋宋人文章,在艺术上有较高的成就。鲁迅先生曾把它的艺术特色概括为“记言则玄远冷隽,记行则高简瑰奇”(《中国小说史略》),是为的论。《世说新语》涉及各类人物共一千五百多个,魏晋两朝主要的人物,无论帝王、将相,或者隐士、僧侣,都包括在内。它对人物的描写有的重在形貌,有的重在语言,有的重在才学,有的重在心理,但集中到一点,就是重在表现人物的特点,通过独特的言谈举止写出独特人物的独特性格,使之气韵生动、活灵活现、跃然纸上。《世说》是魏晋社会的忠实纪录,同时又是当时著名人物的传神写照,简直可以说是中国历史从二世纪到四世纪时期的一幅人物长卷。并且,《世说新语》全书一千一百三十条,长短不一,彼此独立,看似散乱而又声息相通,如沙砾般在各自的角落里熠熠发光,组成一道松散而令人眼花缭乱的风景。这种真正意义上的片断写作,开拓了后世札记片断小语的写法,如近代郑逸梅的札记就明显承袭了《世说新语》的文风。

我以为,在快节奏的当代社会,《世说新语》也是人们特别是文化人最值得放在案头和枕边赏玩的一部怡情之作。试想,酒后茶余,乘兴翻检,看阮籍的迷途哭返,看王猛的扪虱而谈,看嵇康的柳下锻铁,看刘伶的纵酒祼裎,看王子猷的兴尽而返,及至王羲之毫无顾忌地袒腹东床,“超男”卫玠被粉丝的眼球看杀,嵇康与钟会关于“何所闻”与“何所见”的脱口秀,郝隆于烈日下光着肚皮“晒书”的行为艺术……这一堆碎片与碎片之间的堆积、连接、冲撞会摩擦、生发出无数信息,人们在对碎片的翻检和晾晒中会领略到更真实更多元的文化景观,其文化领悟与心性滋养胜过读端严方正的史书又曷止万千?这也是《世说新语》历来深受读者喜爱的原因之一。

四

《世说新语》传本甚多,著名的有明代嘉靖年间袁氏嘉趣堂刻本和清徐乾学传是楼所藏宋淳熙刻本,还有清光绪年间王先谦思贤讲舍校订本等。现代的整理、笺注、译注本也不少。卓荦者如余嘉锡先生的《世说新语笺疏》及徐震谔先生的《世说新语校笺》,尤其是前者,可谓极尽笺疏之能事,考订事实,训诂文字,兼及后人读书心得笔记,无不载入。记得曩年随先师吴林伯先生攻读汉魏旧籍时,先生说此书与《文心雕龙》、《昭明文选》互为表里,就是命我读余嘉锡先生本的。所以此次整理《世说新语》,原文就以余嘉锡《世说新语笺疏》(中华书局2007年版)为底本,用徐震谔《世说新语校笺》(中华书局1984年版)、张撝之《世说新语》(上海古籍出版社2012年版)诸本参校。

此外,本书译文尽可能直译,我希冀文白对照加上双栏排列,这样就可能不用注解而直读。陶渊明曾自诩好读书而不求甚解;先师也告知我,人之精力有限,有些与你当下的研究不吃紧的书,是可以孟浪观之,不求甚解的。现代社会知识爆炸,节奏加快,这样的读者是愈来愈多的。我的尝试不免有失,而我的初衷希望得到理解。

最后,我们推出的这个《世说新语》文白对照、双栏直读本,希望能得到读者的喜爱。如有不足之处,敬请读者批评指正。

陈书良2014年孟秋于听涛馆书寓

《浮生六记》

沈复(1763-1825),字三白,号梅逸,清乾隆二十八年生于长洲(今江苏苏州)。沈复其人,工诗画,善散文,却并不是传统意义上的中国文人,他既没有参加过科举考试,也不是知名的文人墨客,他终生以游幕、经商、作画为业,浪迹天下,常年生活在社会底层,故此,其文章风格有着比较深刻的现实主义色彩。

关于本书的成因,据史料记载,当是如此:嘉庆十三年(1808),因为得到幼时好友石韫玉的举荐,沈复在赴琉球的使团中谋得一职。在历尽艰险、九死一生的海上旅途中,在生与死的体验中,沈复回忆起自己过往的人生,不禁产生了“浮生若梦”的感慨,于是挥笔写就自传体散文《浮生六记》。在开卷之初他便这样写道:“东坡云:‘事如春梦了无痕’,苟不记之笔墨,未免有辜彼苍之厚。”事实上,这正是《浮生六记》得以问世的缘由。

一般来说,凡是伟大的作品大多能去沙存金,为人传诵,而这本书能流传下来堪称幸运。据俞平伯先生在《浮生六记》年表中记载,本书应是写成于清嘉庆戊辰年(1808)或稍后,当时只有作者的手稿,并未刊刻出版,所以不为世人所知,如果不发生意外,这本书很可能就此湮没无闻。但令人惊讶的是这部手稿却奇迹似的保存了半个世纪,直到清代王韬的妻兄杨引传在苏州的冷摊上发现它,并慧眼识珠,将其交给当时在上海主持申报闻尊阁的王韬,并最终于1877年以活字版发行于世。此后,本书风行一时,多次印刷,有诸多版本,受到众多的欢迎和追捧,时至今日,依然有许多拥趸。

《浮生六记》共六篇,故名“六记”,可惜,现在已遗失其二。文中,作者沈复以简单而又生动的笔调描述了他的爱情故事、人生变故、闲情逸趣、浪游快记等,其字里行间体现出作者与众不同的人生观、价值观、性格特征和审美趣味。对于此书,许多学者都曾给予非常高的评价,其中尤以林语堂与俞平伯两位先生的评价最具代表性。林语堂非常喜欢这部作品,将主人公之一的陈芸称为“中国文学及中国历史上一个最可爱的女人”,并将《浮生六记》翻译成英文介绍到美国,使其在世界范围内得到传扬;俞平伯则赞美该书道:“俨如一块纯美的水晶,只见明莹,不见衬露明莹的颜色;只见精微,不见制作精微的痕迹”,“无酸语、赘语、道学语。”总之,对于浮生六记这部作品,我们可以毫不夸张地说,它是中国文学史上得风气之先的一部重要作品,也是中国小说发展史上继往开来的里程碑之作,是热爱古代文学的读者不可错过的一部杰作。

此次重版,汲取各家所长,在译文上更适合现代读者阅读,并且对于前四篇真品做了颇为精当的点评与赏析,非常有助于读者深入理解这部作品。此外,在附录部分,我们收录了伪作《中山记历》与《养生记道》,以及林语堂、俞平伯两位先生关于此书的两篇序文,希望读者朋友可以参考阅读。

《菜根谭》

《菜根谭》是明代隐士洪应明所著的一部论述修养、人生、处世、出世的语录体文集。洪应明,字自诚,号还初道人,籍贯不详,有《菜根谭》《仙佛奇踪》两部作品传世。洪应明早年热衷于仕途功名,晚年归隐山林,洗心礼佛。万历三十年1603前后曾居住在南京秦淮河一带,潜心著述。

洪应明生活的时代,明朝的统治已全面走向衰败,这不仅表现在政治的黑暗上,整个社会、文化氛围也呈现出堕落之势,这一点从稍前于《菜根谭》问世的《金瓶梅》中已可见一斑。一些有见识的知识分子,在经历了仕途的风波挫折之后,纷纷退隐江湖。他们既不愿意与当权者同流合污,也不愿意违心迎合鄙琐的社会风气,于是,表现隐者高逸超脱情怀的作品大量出现,《菜根谭》就是其中最著名的代表。《菜根谭》以道德格言的形式,将儒家的中庸思想、道家的无为思想和释家的出世思想的精髓熔于一炉,娓娓道出中国式的处世之方和修身之学,是一部有益于人们陶冶情操、磨炼意志、激人向上的哲理式读物。

本书命名寓意在淡淡的菜根中有着无限真味的存在,表示能经受艰难困苦,才能成就伟大的事业。作者以此希望世人放弃互相倾轧之心,在清苦历练之中涵养身心,磨砺品行。

在今天,当都市的浮躁与喧嚣带给我们与日俱增的焦虑、烦躁、不安乃至一天天的失眠时,《菜根谭》如一溪清泉,能涤去我们内心焦躁的尘埃,如一丝天籁,荡去我们积烦的块垒,为我们处理各种现实生活的问题提供有益的借鉴与帮助。

《菜根谭》流传至今,版本众多,此版本是采用近百年来最通行的清刻本为底本,为了方便读者深入理解《菜根谭》的内容,我们除了对书中的生僻难解的字词做了相应的注释外,对每一条内容还进行了详尽的评鉴,这些评鉴除了尽量阐述原作本意外,更加注意与当前社会现实的结合,力求为读者提供更实用的帮助。当然,由于编者水平所限,书中难免会有疏误之处,还请读者朋友雅正。

用户评价

《菜根谭》这次的阅读,确实让我体会到了什么叫做“字字珠玑”。这本书更像是一本人生哲学的小百科,用简短的篇幅,却概括了无穷的人生智慧。我反复阅读其中的一些句子,每一次都能有新的感悟。比如,书中讲到“居必择邻,游必有益”,这看似简单的道理,却道出了人际交往和人生选择的重要性;又比如,关于“事看忙闲,人看厚薄”,则让我对如何看待人和事有了更深的理解。我发现,《菜根谭》的书写风格非常独特,它将儒、释、道三家思想融会贯通,既有现实的考量,又有超脱的智慧。读这本书,就像是在与一位智者对话,他用最简洁的语言,为你点破人生的迷津,让你在纷繁复杂的世界中,找到内心的平静与方向。我特别欣赏书中那种“知足常乐,随遇而安”的精神,它提醒我们在追求物质的同时,更要关注内心的充实和精神的富足。这套书的纸张和印刷质量都很好,很适合放在书架上,随时翻阅,汲取智慧。

评分《世说新语》这次的阅读体验,简直就像是进入了一个古代名士的聊天群,每一个故事都短小精悍,却又充满了智慧的火花和人格的魅力。我一直觉得,中国古代的文人,他们的生活方式和精神世界,总是带着一种与众不同的雅致和洒脱,而《世说新语》恰恰淋漓尽致地展现了这一点。那些名士们,不论是关于他们的言谈举止,还是他们的奇思妙想,都写得生动有趣,读来令人会心一笑,却又在笑声中品味出其中蕴含的深刻道理。比如,有的人物看似不经意的言语,却能一语道破天机,展现出超凡的洞察力;有的人物看似行为怪诞,却有着自己独特的处世哲学,令人不得不佩服。这本书的魅力在于,它不追求宏大的叙事,而是聚焦于一个个鲜活的人物和精彩的瞬间,通过这些片段,勾勒出那个时代士人的精神风貌。阅读过程中,我常常会停下来,想象这些人物的音容笑貌,感受他们所处的那个时代独特的文化氛围。这套书的装帧设计也颇具古韵,拿在手里,仿佛就能触碰到历史的温度,让人沉浸其中,久久不能自拔。

评分《浮生六记》这次的阅读,让我深深体会到了一种“平淡出真味”的境界。与《古文观止》的宏大气势和《世说新语》的才情横溢不同,《浮生六记》更像是一部娓娓道来的散文诗,讲述了沈复夫妇坎坷而又充满温情的一生。书中的文字朴实无华,却蕴含着真挚的情感和对生活细致入微的观察。我尤其喜欢书中对生活细节的描写,无论是柴米油盐的日常,还是旅途中的见闻,都被描绘得有声有色,仿佛我就是那个亲历者。特别是夫妻二人相互扶持、共度难关的情景,读来令人感动万分。在那个动荡不安的时代,他们依然能够守望相助,用乐观的态度面对生活的困境,这种精神力量,至今仍能给予我们深刻的启示。这本书让我明白,真正的幸福,往往不在于轰轰烈烈,而在于细水长流,在于那份相濡以沫的深情。虽然书中不乏生活的艰辛,但作者始终保持着一颗热爱生活的心,这种积极的人生态度,正是这本书最打动我的地方。

评分这次入手的这套国学经典,虽然是“不可不读”的系列,但着实给了我一些惊喜和沉思。首先,《古文观止》的选篇,可以说是雅俗共赏,既有那些我们耳熟能详的篇目,比如《鸿门宴》、《触龙说赵太后》,读来依旧是那么精彩,仿佛能身临其境,感受古人的智慧与气魄;又有不少篇章,初读之下,可能需要细细品味,却能在反复琢磨中发现作者遣词造句的精妙,以及字里行间蕴含的深刻哲理。我尤其喜欢那些写景状物的散文,笔触细腻,意境悠远,读着读着,仿佛自己也置身于那山水之间,感受那份宁静与淡雅。同时,书中不少议论性的文章,更是对人生百态、世事无常有着入木三分的洞察,读来令人警醒,也发人深省。这套书的优点在于,它不只是文字的堆砌,更是文化的传承,它让我看到了中国古代文人的风骨与情怀,也让我对“文以载道”有了更深的理解。虽然我本身对文言文并非顶尖,但通俗的注释和清晰的排版,让阅读体验变得轻松不少,大大降低了阅读门槛。

评分这套国学经典的组合,给我带来了意想不到的阅读体验。我一直觉得,国学经典是中华文明的瑰宝,但有时候,一些古籍的阅读门槛会比较高,容易让人望而却步。这套书的选本,可以说是非常用心了,《古文观止》的经典汇集,让我在短时间内领略了不同朝代、不同风格的优秀散文。《世说新语》则让我看到了古代名士风流的一面,那些精彩绝伦的对话和故事,至今读来依然觉得趣味盎然。而《浮生六记》,则是一股清流,它以平实的文字,讲述了一个普通家庭的悲欢离合,却蕴含着深厚的情感和对生活的乐观态度。最后,《菜根谭》更是点睛之笔,它用精炼的语言,道出了无数的人生哲理,让我受益匪浅。这套书的优点在于,它不是简单地罗列古籍,而是经过了精心挑选和组合,使得不同风格的经典能够互为补充,共同构成一个丰富的国学文化图景。阅读过程中,我感受到了古人的智慧、情怀,以及他们对生活的热爱和对人生的思考,这些都让我对中华传统文化有了更深的认识和敬意。

评分东西很不错,家人很喜欢,期待好久了

评分青少年版很好,浅显易懂,孩子这个年龄掌握到这个程度就可以了。

评分挺好的,包装很好,给媳妇买来看的。

评分包装严实,还没有读,应该不错吧!

评分王阳明书籍不错,物流也挺给力。过年下单也不比平常慢。下午就收到。

评分学习国学,传承文化

评分很好!单位图书室藏书,买了近百本,一本本评价太累人!学点古典文化

评分严于律己,宽以待人,让世界充满爱,欧耶 !

评分好好好好好好好好好好好好好文言文有一点不懂

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有