具体描述

产品特色

内容简介

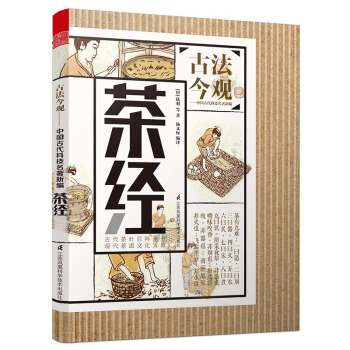

本书名为《茶经》,实际上是中国古代茶文化经典著作的合编,为弘扬茶文化提供了宝贵的资料。《茶经》分为十篇:“一之源”,讲述了茶的起源、形状、功用等;“二之具”,讲述了茶叶的采制工具;“三之造”,讲述了茶叶的采摘和制作;“四之器”,讲述了煮茶、饮茶的用具;“五之煮”,讲述了煮茶的方法;“六之饮”,讲述了茶的饮用;“七之事”,讲述了关于茶事的历史记载;“八之出”,讲述了唐代茶叶的八大产区;“九之略”,讲述了采茶、制茶时,依据环境可以省略的器具;“十之图”,讲述了《茶经》的书写和张挂。书中系统地总结了唐代及其以前的有关茶叶历史、产地、功效、栽培、采制、煎煮和饮用等方面的知识和生产实践经验,是中国古代的一部茶学专著,被誉为“茶叶百科全书”。

当然,和茶文化相关的古典著作不止有陆羽的《茶经》,在陆羽之后,也出现了不少阐述茶文化的作品。鉴于此,本书收录了宋代蔡襄所写的《茶录》和黄儒写的《品茶要录》,还收录了明代许次纾的《茶疏》。

作者简介

陆羽(733—804),是唐代著名的茶学家,被誉为“茶仙”,尊为“茶圣”,祀为“茶神”。陆羽一生嗜茶,精于茶道,以著世界第一部茶叶专著——《茶经》而闻名于世。《全唐文》中撰载有《陆羽自传》。曾编写过《谑谈》三卷。他开启了一个茶的时代,为世界茶业发展作出了卓越贡献。杨文标,现为深圳市茶文化促进会创会会长,云南普洱茶协会常务副会长。2008年,创办华巨臣茶博会,覆盖全国16个区域中心城市,组织策划了中国茶界领袖高峰论坛、中国茶城发展圆桌会议、中国茶业年度营销盛典等一系列专业活动,系统梳理中国茶行业年度发展得失,推动了整个中国茶产业的发展。

内页插图

目录

茶经一之源

二之具

三之造

四之器

五之煮

六之饮

七之事

八之出

九之略

十之图

茶录

序

上篇 论茶

下篇 论茶器

后序

品茶要录

序

采造过时

白合盗叶

入杂

蒸不熟

过熟

焦釜

压黄

渍膏

伤焙

辨壑源、沙溪

后论

茶疏

产茶

今古制法

采摘

炒茶

岕中制法

收藏

置顿

取用

包裹

日用顿置

择水

贮水

舀水

烹点

煮水器

火候

秤量

汤候

瓯注

荡涤

饮啜

论客

茶所

童子

饮时

宜辍

不宜用

不宜近

良友

出游

权宜

虎林水

宜节

辨讹

考本

后论

精彩书摘

原典茶者,南方之嘉木也。一尺、二尺乃至数十尺。其巴山峡川,有两人合抱者,伐而掇之。其树如瓜芦a,叶如栀子,花如白蔷薇,实如栟榈b,蒂c如丁香,根如胡桃。(瓜芦木出广州,似茶,至苦涩。栟榈,蒲葵之属,其子似茶。胡桃与茶,根皆下孕,兆至瓦砾,苗木上抽。)

其字,或从草,或从木,或草木并。(从草,当作“茶”,其字出《开元文字音义》d;从木,当作“”,其字出《本草》e;草木并,作“荼”,其字出《尔雅》f。)

注释

①瓜芦:也称为皋芦、皋卢、高芦等,属于常绿大叶乔木,一种分布于中国南方的树木。

②栟榈:也称栟闾,即棕榈。《说文》:“栟榈,棕也。”

③蒂:原本作“叶”,其他版本的《茶经》中也有“蕊”“茎”等说法。这里依据《太平御览》卷八六七引《茶经》而改为“蒂”。

④《开元文字音义》:一本字书名,唐玄宗开元二十三年(735年)编辑的一本字典书,共三十卷,早佚。

⑤《本草》:也称《唐本草》,唐高宗显庆四年(659年),由李勣、苏敬等人编撰,早佚。

⑥《尔雅》:相传为周公姬旦编撰而成,也有的说由孔子门人所作,经后人增益而成,是中国最早的辞书。

译文

茶树是中国南方的一种优良树种,其高度有一尺(一尺约等于三十三厘米,下同)、二尺,有的可以达到数十尺。在巴山峡川一带,还有两个人合抱起来那么粗的茶树,这种树需要先将它的枝条砍下来,才能采摘茶叶。茶树的外形看起来很像瓜芦木,而叶子则像栀子叶,花朵更像白蔷薇花,果实则像栟榈的籽,蒂则像丁香的蒂,而根则像胡桃根。(瓜芦木出产于广州,其外形和茶树很像,味道吃起来比较苦涩。栟榈是一种蒲葵类的植物,它的种子和茶的籽很像。胡桃和茶树的根系都是向下生长,当碰到坚实的砾土层时,它的苗木才会向上生长。)

“茶”字的结构,有的部首是从“草”部,有的则是从“木”部,还有的是“草”“木”两部兼从。(草部的茶字,应当写作“茶”,这个字出自《开元文字音义》一书里面;木部的茶字,应当写作“”,这个字出自《本草》一书;而“草”“木”两部兼有的茶字,应当写作“荼”,这个字出自《尔雅》一书。)

……

前言/序言

陆羽(733—804),字鸿渐,一名疾,字季疵,自称桑苎翁,又号东冈子、竟陵子,唐复州竟陵(今湖北天门)人。公元760年,为躲避“安史之乱”,陆羽到浙江苕溪(今浙江湖州)隐居,并在此开始认真收集、总结、研究前人的茶叶史料以及当时茶叶的生产经验,还亲自到各地调查、实践,最终约在公元780年,完成了创始之作《茶经》。陆羽《茶经》的问世,将中国的制茶、饮茶业推向第一个高峰。《茶经》也从此成为后世人们了解茶文化、学习茶文化的经典读本。《茶经》分为十篇:“一之源”,讲述了茶的起源、形状、功用等;“二之具”,讲述了茶叶的采制工具;“三之造”,讲述了茶叶的采摘和制作;“四之器”,讲述了煮茶、饮茶的用具;“五之煮”,讲述了煮茶的方法;“六之饮”,讲述了茶的饮用;“七之事”,讲述了关于茶事的历史记载;“八之出”,讲述了唐代茶叶的八大产区;“九之略”,讲述了采茶、制茶时,依据环境可以省略的器具;“十之图”,讲述了《茶经》的书写和张挂。书中系统地总结了唐代及其以前的有关茶叶历史、产地、功效、栽培、采制、煎煮和饮用等方面的知识和生产实践经验,是中国古代最早、最完备的一部茶学专著,被誉为“茶叶百科全书”。此书的问世,不但使得茶叶生产从此有了比较完整的科学依据,更对中国茶文化的发展起到了巨大的推动和传播作用。所以,《茶经》既是一部农业科技著作,也是一部关于茶文化的专著。

当然,和茶文化相关的古典著作不止有陆羽的《茶经》,在陆羽之后,也出现了不少阐述茶文化的作品。鉴于此,本书收录了宋代蔡襄所写的《茶录》和黄儒写的《品茶要录》,还收录了明代许次纾的《茶疏》。

蔡襄(1012—1067),字君谟,兴化仙《茶录》分论茶、论茶器上下两篇,反映了宋代的制茶、饮茶水平。

黄儒,字道辅,北宋建安(今福建瓯县)人,其所写的《品茶要录》也是宋代著名茶书,内容包括采造过时、白合盗叶、入杂、蒸不熟、过熟等十种制造饼茶的弊端,这对于今天的制茶、鉴茶仍有重要的参考意义。

许次纾,字然明,号南华,明钱塘(今浙江杭州)人,有嗜茶之癖,因得到对茶极有研究的姚绍宪的传授指导,所以深得茶理,并据此写出了《茶疏》。《茶疏》包括产茶、今古制法、采摘、炒茶等三十六则,主要记载了明代中后期的制茶、藏茶方法和技术,以及烹茶用器、用水和饮茶宜忌等,给后人提供了很多重要的茶史资料。

所以,本书名为《茶经》,实际上是中国古代茶文化经典著作的合编,为弘扬茶文化提供了宝贵的资料。读者能从中全面了解中国茶文化的发展水平,领略和学习茶文化。

用户评价

读完《茶经/古法今观·中国古代科技名著新编》的部分内容,我最大的感受是,这本书不仅仅是在讲述《茶经》本身,更是在讲述一种“观”的方法。作者的“今观”视角,非常独特,他不仅仅是把古代的文字翻译成现代语言,更是试图站在现代人的角度,去理解古人为什么会那样做,那样写。书中对于《茶经》中一些看似“神秘”的记载,比如对水质的品鉴,对不同地域茶叶的评价,都进行了科学的解释,揭示了背后实际的化学和物理原理。作者用现代的科技知识,来“激活”这些古老的文字,让它们重新焕发出生机。我尤其喜欢书中对“道”的探讨,它将《茶经》中的哲学思想与科学实践相结合,让我看到了中国古代智慧的深度与广度。它不仅仅是关于茶的知识,更是关于如何理解自然,如何与自然和谐相处的人生哲学。这种“古法今观”的解读方式,让我受益匪浅,它不仅拓宽了我对《茶经》的理解,更让我对中国古代文明的博大精深有了全新的认识,也让我对未来的科技发展有了更深的思考。

评分这套书的价值,绝不仅仅在于它对《茶经》原文的“新编”。它更像是一把钥匙,帮助我打开了理解中国古代科技魅力的另一扇窗。我尤其欣赏书中将《茶经》置于更广阔的古代科技背景下来审视的做法。作者并没有局限于茶本身,而是将制茶、饮茶过程中所蕴含的化学、物理、农业、甚至工程学知识,一一挖掘出来,并用现代科学的语言进行了解释。例如,书中关于茶叶发酵的原理,对不同土壤、气候条件下茶叶品质的影响,以及古代制茶工具的设计思路,都进行了深入浅出的分析。我之前从未想过,一片小小的茶叶背后,竟然隐藏着如此复杂的科学原理。书中还穿插了不少古代其他科技领域的趣闻轶事,比如古代的冶炼技术,天文学观测,甚至是对水质的精细考究,这些都与茶的生长、制作、冲泡息息相关。它让我明白,古代的科技发展并非是孤立的,而是相互影响,相互促进的。这种跨学科的解读方式,不仅让我对《茶经》有了更深的认识,更让我对中华民族在古代的智慧与创造力肃然起敬。

评分这本书带给我的惊喜,在于它打破了我过去对于“科技”的狭隘认知。我原本以为科技就是指那些复杂的仪器和宏大的工程,但《茶经/古法今观·中国古代科技名著新编》让我意识到,科技同样可以体现在日常生活中,体现在对细微之处的观察和研究上。书中对茶叶采摘、加工、储存的每一个环节,都进行了科学的分析。比如,茶叶的采摘时节对口感的影响,不同萎凋程度如何改变茶叶的香气和滋味,以及如何通过适当的储存方式来保持茶叶的新鲜度,这些看似简单的生活常识,背后却蕴含着古人对植物生长规律和物质变化原理的深刻洞察。作者用现代科学的视角来解读这些古老的智慧,让我看到了古代科技的“朴素”与“精妙”。书中对“火”的运用,从茶釜的加热,到烘干茶叶,再到不同温度对茶汤风味的影响,都做了细致的阐述,让我体会到古人对火的掌握和运用达到了何等炉火纯青的地步。这本书让我明白,真正的科技,是能够解决实际问题,并为人们的生活带来便利和美好的。

评分我一直对中国古代的工匠精神和生活智慧非常着迷,而这本书恰恰满足了我这份好奇心。《茶经/古法今观·中国古代科技名著新编》这本书,在解读《茶经》的同时,也淋漓尽致地展现了古人的匠心独运。书中对古代制茶工具的详细描述,例如各种茶釜、茶碾、茶筅的形制、材质以及它们在制茶过程中的作用,让我仿佛亲眼看到了古人在厨房里辛勤劳作的身影。作者通过对这些工具的分析,不仅仅是介绍其物理结构,更深入探讨了古人为何会设计出这样的工具,它们是如何最大程度地利用了当时的材料和技术,又是如何体现了古人对细节的极致追求。此外,书中对不同地区、不同水源的饮用建议,也展现了古人对自然环境的深刻理解和尊重。他们懂得顺应自然,利用自然的馈赠,而不是一味地征服。这种“天人合一”的思想,在书中得到了很好的体现。阅读这本书,我仿佛回到了那个慢节奏、重手工的时代,感受到了古人对待生活的那份质朴与真诚,让我反思当下我们过度依赖机械化和批量生产的生活方式。

评分初拿到这本《茶经/古法今观·中国古代科技名著新编》,我原本以为会是市面上常见的、对《茶经》进行逐字逐句的解读,或许还夹杂一些历史故事。然而,翻开扉页,扑面而来的是一种沉静而充满智慧的笔触,它没有急于阐释陆羽的原文,而是先以一种非常宏观的视角,勾勒出了茶在中国文明中的源远流长的地位。书中关于茶的起源,从神农尝百草的传说,到汉晋时期茶饮的兴起,再到唐代陆羽《茶经》的集大成,整个脉络梳理得清晰而富有条理。作者并没有简单堆砌史料,而是巧妙地将这些零散的信息编织成一张网,让我看到了茶不仅仅是一种饮品,更是一种文化符号,一种生活方式的象征。尤其让我印象深刻的是,书中对不同时期饮茶习俗的细致描绘,比如魏晋名士的清谈与茶,唐代文人雅士的斗茶雅集,宋代茶文化的繁荣景象,都如同电影画面般在我脑海中展开。它让我意识到,品味一杯茶,其实是在与千年历史对话,是在感受一代代中国人对生活的热爱与追求。这种“古法今观”的开篇,瞬间就吸引了我,让我对后续内容充满了期待,仿佛打开了一扇通往中国古代生活美学的大门。

评分很精致,很实惠,配图很精彩。

评分差评,看图

评分有关茶的书 文白对照很方便

评分送货速度很快,商量质量很好。

评分有关茶的书 文白对照很方便

评分有关茶的书 文白对照很方便

评分送货速度很快,商量质量很好。

评分很精致,很实惠,配图很精彩。

评分刚收到,正在使用中,待阅读后在来评价。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![茶叶的流动:闽北山区的物质、空间与历史叙事(1644-1949) [The Flow of Tea: The Material, Space and Historical Narrative in Mountain Area of Northern Fujian(1644-1949)] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11300137/rBEhWlIUU-wIAAAAAAL94gh4Vn0AACR6ADAFZAAAv36868.jpg)