具体描述

内容简介

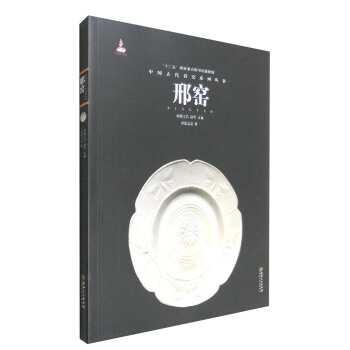

《中国古代名窑系列丛书:磁州窑》资料翔实,论述周详,剖析精微,相形于时下众多泛泛而论的鉴赏之作,实为述而有纲,言而有物。垂注于古陶瓷的鉴赏者如能从一个窑系、窑口的研究出发,触类旁通,这也是古陶瓷鉴赏的一条门径。内页插图

目录

第一章 磁州窑概述(一)磁州窑的地理位置

(二)得天独厚的自然环境

(三)磁州窑兴盛的历史渊源

(四)遗址情况

第二章 磁州窑陶瓷的造型艺术

(一)陶瓷造型的种类

(二)陶瓷成型工艺与方法

(三)陶瓷造型的分期

(四)瓷枕的艺术

第三章 磁州窑陶瓷的装饰艺术

(一)装饰的种类与方法

(二)装饰的内容与特征

(三)装饰的审美特征与文化渊源

(四)装饰的分期

第四章 磁州窑陶瓷的烧成工艺

(一)窑炉的结构

(二)窑具与烧成方法

(三)烧成工艺的历史分期

第五章 磁州窑陶瓷艺术的历史影响

(一)磁州窑与其他瓷窑的关系和相互影响

(二)磁州窑风格向海外的传播

第六章 磁州窑陶瓷的鉴赏

第七章 名品鉴赏

用户评价

这套书简直是视觉的盛宴,特别是对于我这种痴迷于青花瓷纹饰的人来说。《宋代瓷器纹饰研究》这本书,里面的图版简直是精美绝伦,细节考究到了每一个勾勒的笔触。我记得有一章专门分析了元代景德镇窑的龙凤纹,那种遒劲有力的线条和饱满的结构,真是让人叹为观止。作者在描述白釉和青釉的对比时,那种细腻入微的文字功底,让我仿佛能透过纸张感受到瓷胎的温润和釉面的光泽。而且,它不仅仅是图录,更是一本学术著作,对不同时期纹饰的演变逻辑分析得极其到位,比如如何从唐代的简洁过渡到宋代的写实,再到元代的奔放,每一步的文化背景都有深入的探讨。我尤其喜欢它对“折枝花卉”图案的梳理,从早期的饱满对称到后期的疏朗写意,那种时代审美变迁的痕迹,在指尖翻阅时清晰可见。这本书的装帧也非常考究,纸张的质感很好,使得色彩还原度极高,即便是放大细节看,也丝毫不失真。

评分坦白说,我对《世界贸易中的陶瓷之路》这类宏观主题的书籍一直持保留态度,因为它们往往容易流于表面。但这本书却给了我极大的惊喜。它并非简单地罗列“丝绸之路上的瓷器”,而是巧妙地运用了“接受美学”的视角。例如,它深入分析了伊斯兰世界对中国“薄胎”技术的狂热和模仿,以及这种审美是如何反过来影响了中国本土的制瓷技术,形成了一种双向的文化张力。书中对越南和泰国早期仿制中国瓷器的案例分析尤为精彩,它不仅仅记录了仿制的事实,更探讨了当地工匠在适应本土胎土和釉料后所产生的“在地化”创新。这种跨文化的比较研究,极大地拓宽了我对“中国制造”的理解,它不再是一个孤立的概念,而是一个与世界互动、不断被改造和再定义的实体。行文流畅自然,叙事张力十足,读起来非常轻松愉快,但信息密度却非常高。

评分《中国古代陶瓷考古新发现》这本书,简直是为我这种热衷于“考古现场”的读者准备的。它摒弃了传统的“断代史”叙事,而是以最新一轮的发掘报告为核心,呈现了陶瓷史研究的动态前沿。我记得其中有一篇关于福建外贸窑址的发掘报告,那里面出土的那些带有明显中东风格的瓷器残片,通过碳十四测年数据,将贸易路线的时间节点推到了一个更早的区间。这种“时间碎片”的重组过程非常引人入胜。书中对发掘现场的记录非常细致,包括地层堆积、出土伴随物,甚至是对窑炉残骸的形制分析,都一一呈现。作者并没有急于下结论,而是保持着考古学应有的审慎和开放性,常常会提出几种可能性供读者思考。阅读过程中,我仿佛置身于田野之中,亲手清理着泥土,那种发现未知的兴奋感是其他书籍难以提供的。它体现了一种“正在进行时”的学术精神。

评分我一直认为,陶瓷的“断代”研究过于依赖宫廷器物,对民间日用器的探讨往往不足。《民间日常用瓷:宋元时期的生活图景》这本书则完全颠覆了我的刻板印象。它聚焦于那些没有署名、没有明确款识的碗、碟、罐,通过对这些“无名之作”的造型、尺寸和烧造瑕疵的分析,重构了宋元时期普通百姓的日常生活场景。书中对定窑白瓷碗的“覆烧痕”进行了专门的统计分析,以此推算出当时市场对快速、大量供应的需求压力,以及窑工在保证产量的同时如何妥协于品质。更有趣的是,作者通过对不同地区出土的酱釉器皿的分析,描绘了不同社会阶层对“耐用性”和“美观度”的不同取舍。这本书的视角非常“接地气”,文字朴实而有力,它让我们看到了陶瓷艺术背后的烟火气和劳作的艰辛,是对陶瓷史“去精英化”的一次有力尝试,让我对这些朴实无华的器物产生了深深的敬意。

评分翻开《明清官窑制度与管理》这本书,我立刻被那种宏大叙事和严谨的制度分析所吸引。它不像一般的艺术史书籍那样侧重于器物的审美,而是深入到了皇家瓷业体系的运作层面。读到关于“匠作制度”的章节时,我深感震撼,原来一个小小瓷器的烧制,背后牵扯到如此复杂的人事、物资调配和质量控制体系。书中对御窑厂的官僚结构、窑工的身份地位,甚至是对原料产地的垄断都有详细的记录和推测,这对于理解当时社会经济结构都有极大的帮助。我特别留意了关于“斗彩”技术从初期试制到成熟量产的成本核算分析,那种数据化的描述,将原本高高在上的艺术品,拉回到了一个务实的、可量化的生产范畴。这本书的史料扎实得令人信服,大量的档案摘录和奏折引用,让论证过程充满了历史的厚重感。它提供的视角是自上而下的,非常适合想要了解明清皇权如何通过物质文化来巩固统治的研究者。

评分很不错的书,性价比很高,还会购买的。

评分目前看到讲瓷器最好的一个系列,印刷精美

评分目前看到讲瓷器最好的一个系列,印刷精美

评分精彩

评分我去砍点竹子不就完了吗!我去砍点竹子不就完了吗!

评分此用户未填写评价内容

评分还没有开始看,感觉应该不错。

评分,,,,,,,,,,,,满意,京东物流超赞,送货师傅辛苦了,谢谢,,,,,,,,,,,,,

评分还行⊙▽⊙。。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有